彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(

かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。

【季語と短歌:1月31日】

✅ ディープシークAI 各国で制限

中国のAI(人工知能)開発企業「ディープシーク」を巡り、「チャット

GPT」を開発した米オープンAIは30日、読売新聞の取材に「ディー

プシークが私たちのAIモデルを不適切に利用した可能性がある」と明ら

かにした。米国政府と連携しながら調査を進めているという。オープンA

Iによれば、ディープシークは「蒸留」と呼ばれる手法を使い、オープン

AI製のAIモデルが学習した内容を不当に利用して、自社のAI開発を

進めたという。

蒸留とは、大量のデータを学習した大型のAIモデル(教師モデル)から、

計算速度の速い小型のAIモデル(生徒モデル)へ知識を移転する技術を

指す。具体的には、教師モデルが事前に学習したデータを、要点を絞るな

どして覚えやすい形に整え、生徒モデルに学習させる。回答の正確性は低

下する可能性があるが、教師モデルより素早く質問に回答できるようにな

る。2024年にノーベル物理学賞を受賞したジェフリー・ヒントン氏ら

が提唱した手法で、高性能な半導体がなくても動く小型のAIモデルを作

成する際によく使われる技術だ。

問題は、オープンAIが利用規約で、自社のAIモデルの知識を、競合す

るAIモデルの開発に利用することを禁じている点だ。オープンAIは「

米政府と緊密に連携しながら技術の保護に向けて対策を講じる」と強調し

た。アカウントの利用停止などを通じてディープシークのアクセスを遮断

し、蒸留を防ぐ考えとみられる。

欧米メディアによれば、トランプ政権でAI分野の政策責任者を務めるデ

ービッド・サックス氏は28日、今後数か月かけて蒸留防止の対策を進め

る方針を明らかにした。米次期商務長官のハワード・ラトニック氏も29

日、米国のAI企業を保護するために追加の措置を取る可能性を示唆した。

ただ、複数のアカウントを用意するなどして、防止策を回避することは可

能とみられ、実効性のある対策を打ち出せるかどうかは見通せない。過度

な防止策を導入すればAI開発の停滞につながる可能性もある。(ニュー

ヨーク支局 小林泰裕 オープンAIとチャットGPTのロゴ=ロイター©

読売新聞)

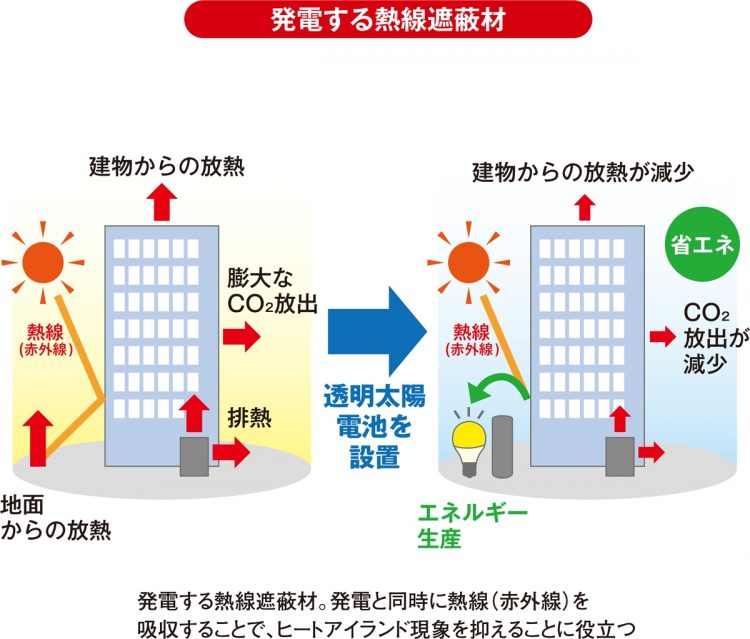

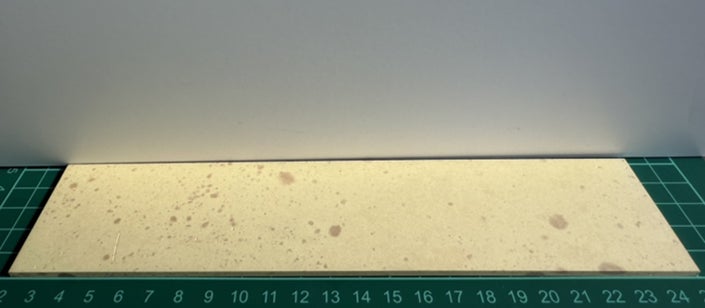

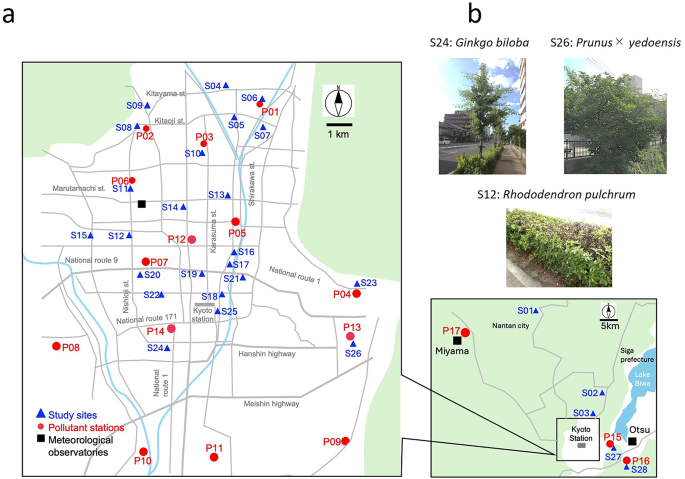

✳️ 環境配慮型素材「MIRAIWOOD」

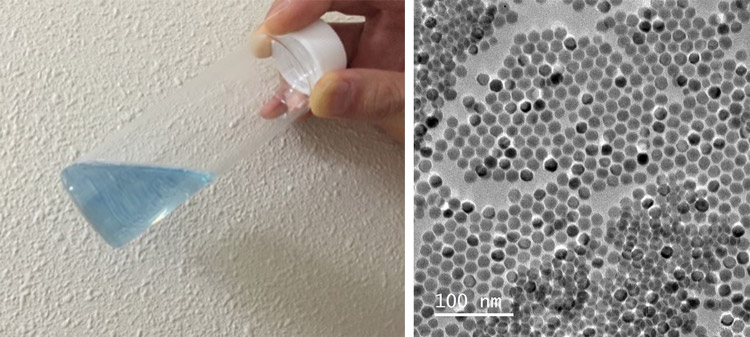

MIRAIWOODとは どのような素材なのか。 木材を51%以上含み、残りを

生分解性樹脂(Bio-PBS)で構成した新素材。使用木材は、製造業から排

出される未利用の廃木粉が主。 重量比は木材が51%で、木材はベース材

(Bio-PBS)に比べ比重が小さく、体積比では8割以上を木材。その結果、

全体の73.3%が自然由来(Bio-PBS自体は48.5%が自然由来とされる)。

大きな特徴は、木材として分類し、廃棄時には焼却可能で、プラスチック

ごみにはならない。リサイクルも可能で、資源として循環することもでき

木材のように削ることや天然漆を塗ることが可能。プラスチック素材では

難しかった。

この企業は60年以上プラスチック成形に携わってき、神奈川県の平塚市に

あるプラスチック成形工場では、家電や自動車部品から始まり、現在は食

品関係の容器、医療系のトレー、ドリンクカップなどをクリーンルームで

製造していた2018年のG7で海洋プラスチック問題が大きく取り上げられ、

環境への配慮が必要と考えた。日本は世界第4位のプラスチック排出国、

プラスチックは400年から1000年以上分解されずに残り続けることもあり。

そこで東京都立産業技術研究センターと共同で、環境負荷の低い新素材の

開発をスタート。 当初は2020年の東京オリンピックに向けた使い捨て容

器の開発が目的で、開発を進めるうちに製品の質感が予想以上に高いこと

がわかり、より永続的な用途での活用を目指すことになる。約2年間の共

同開発を経て、現在の製品化に至る。製品開発における課題かあり、現状

の大きな課題は耐熱性。木材は180度から200度を超えると分解してしまい、

高温での使用には制限がある。通常のプラスチックでは分子量を上げるこ

とで耐熱性を高められるが、MIRAIWOODは木材が8割を占めているため、

そういった調整が難しい状況で、製品の厚みによってそれぞれ異なる課題

がある。薄い製品を作る場合は型に材料を流し込む工程が難しく、肉厚な

製品を作る場合は内部に気泡ができやすいという課題があり、例えば我戸

幹男商店との協業では、製品を削る際に中から気泡が出きてしまい、きれ

いな仕上がりを妨げとなるが、これについては新しい製法を開発して特許

を申請し、解決に至った。 このように、従来のプラスチック製品とは異な

る技術的な課題があるが、ひとつずつ解決しながら製品開発を進めている。

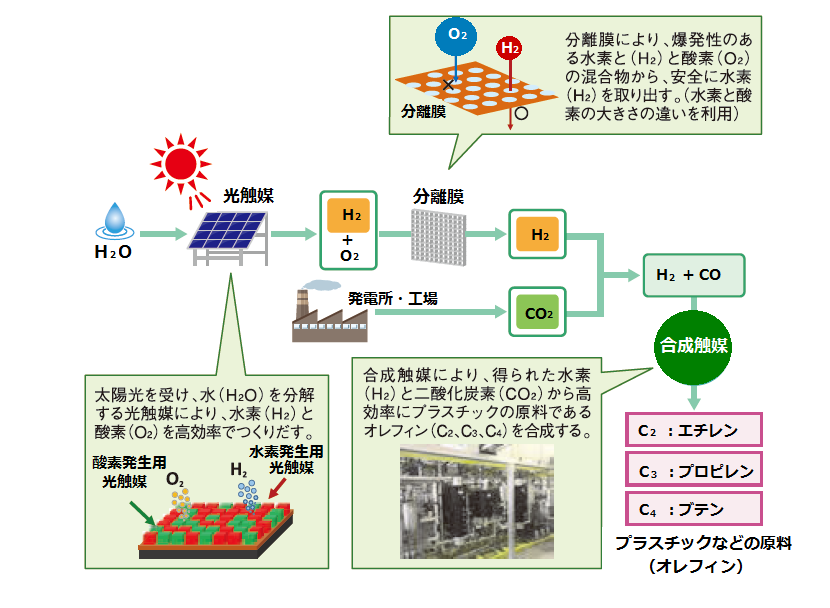

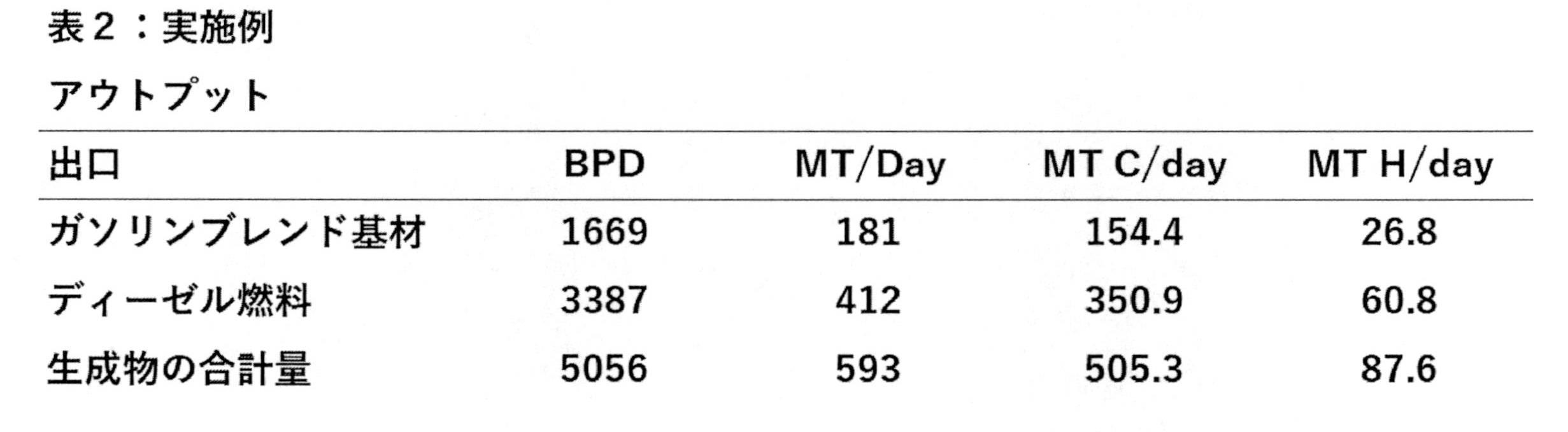

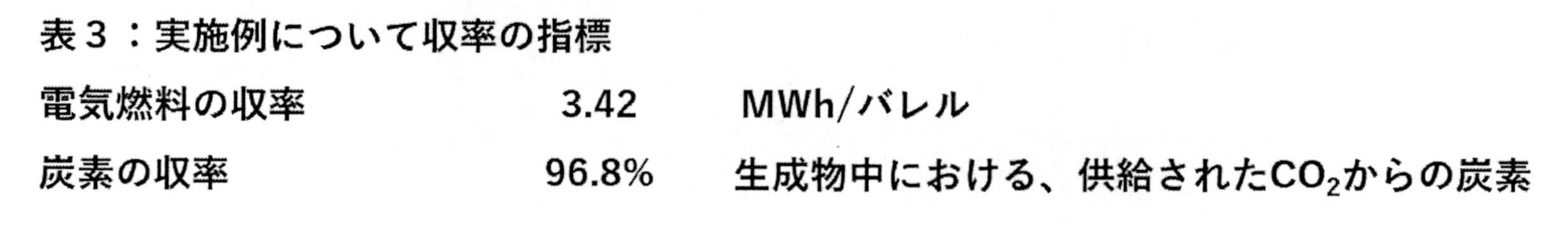

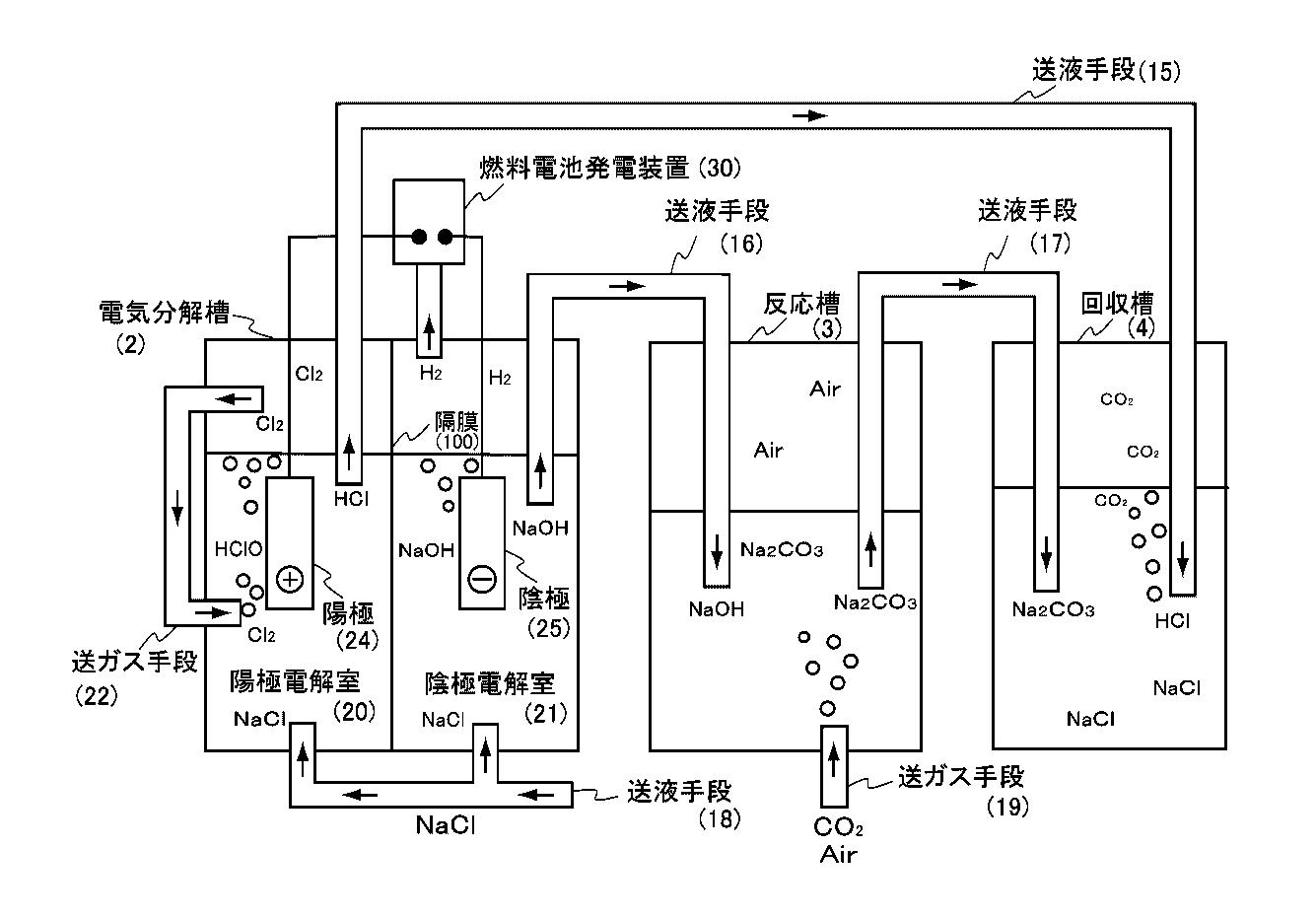

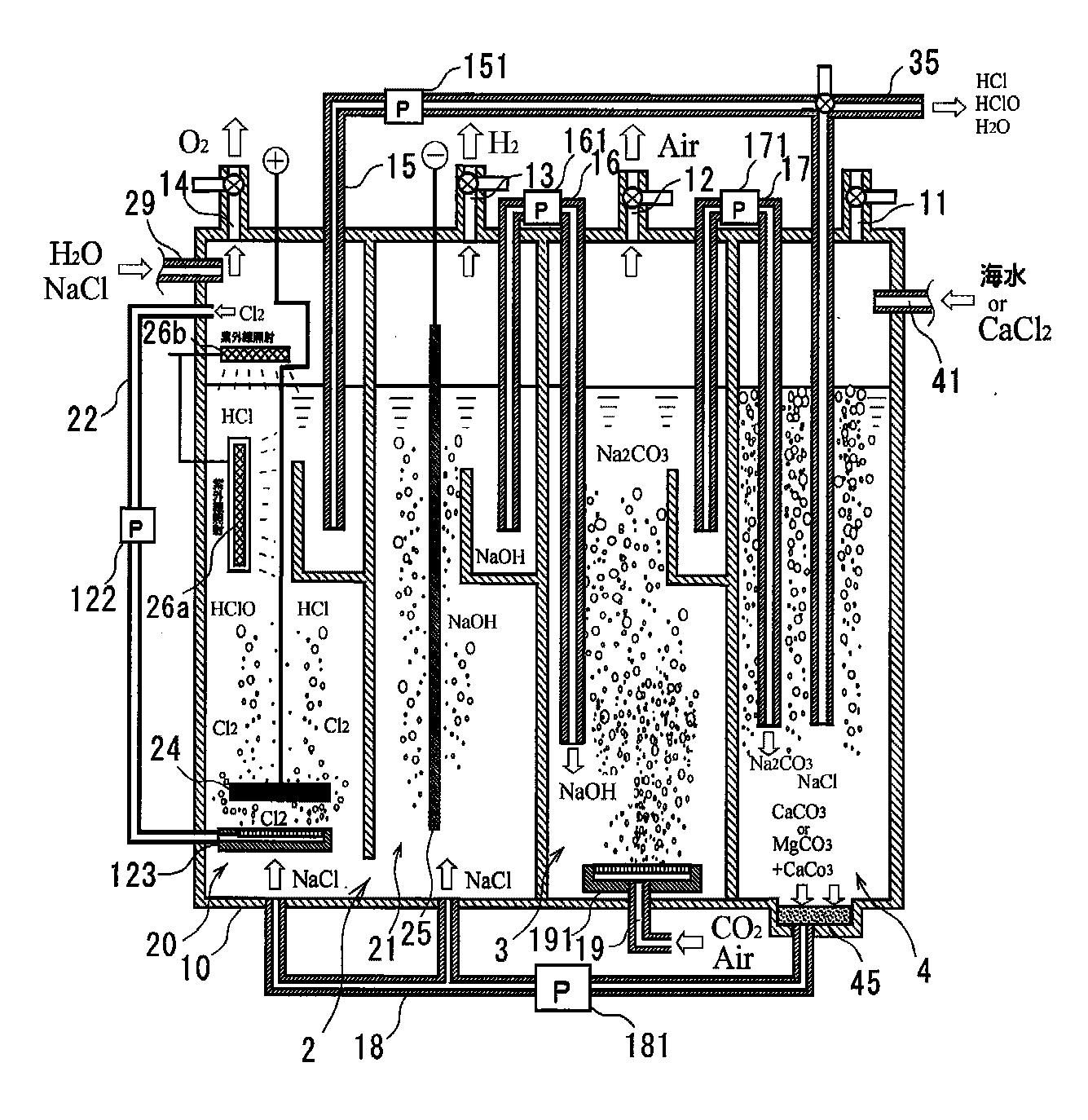

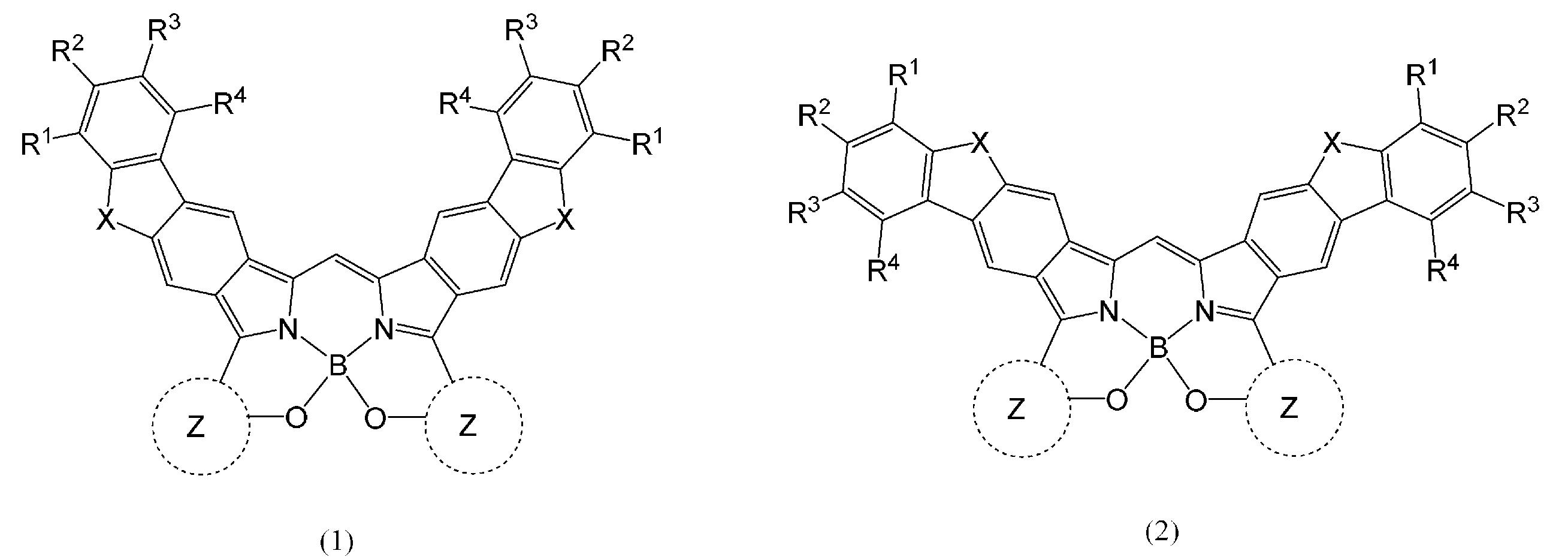

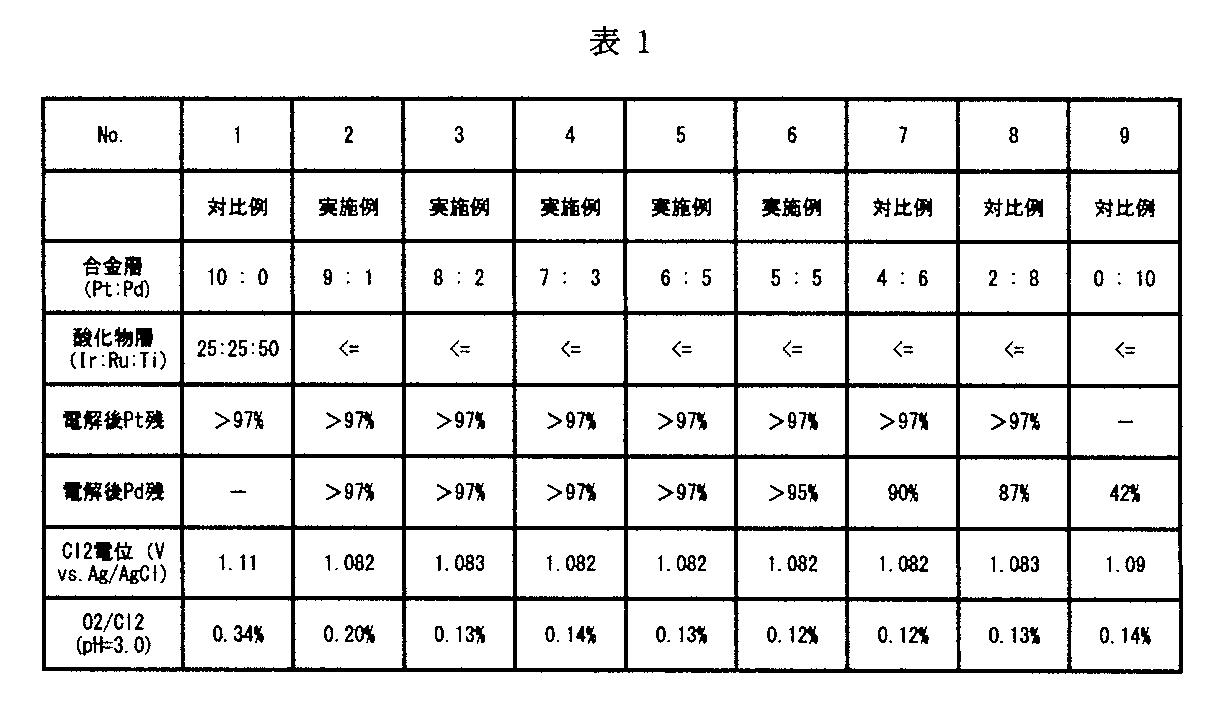

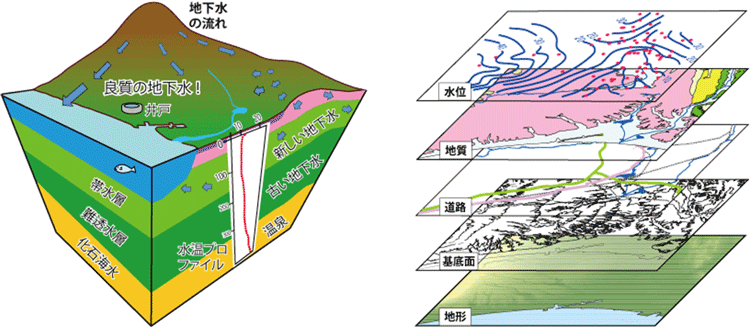

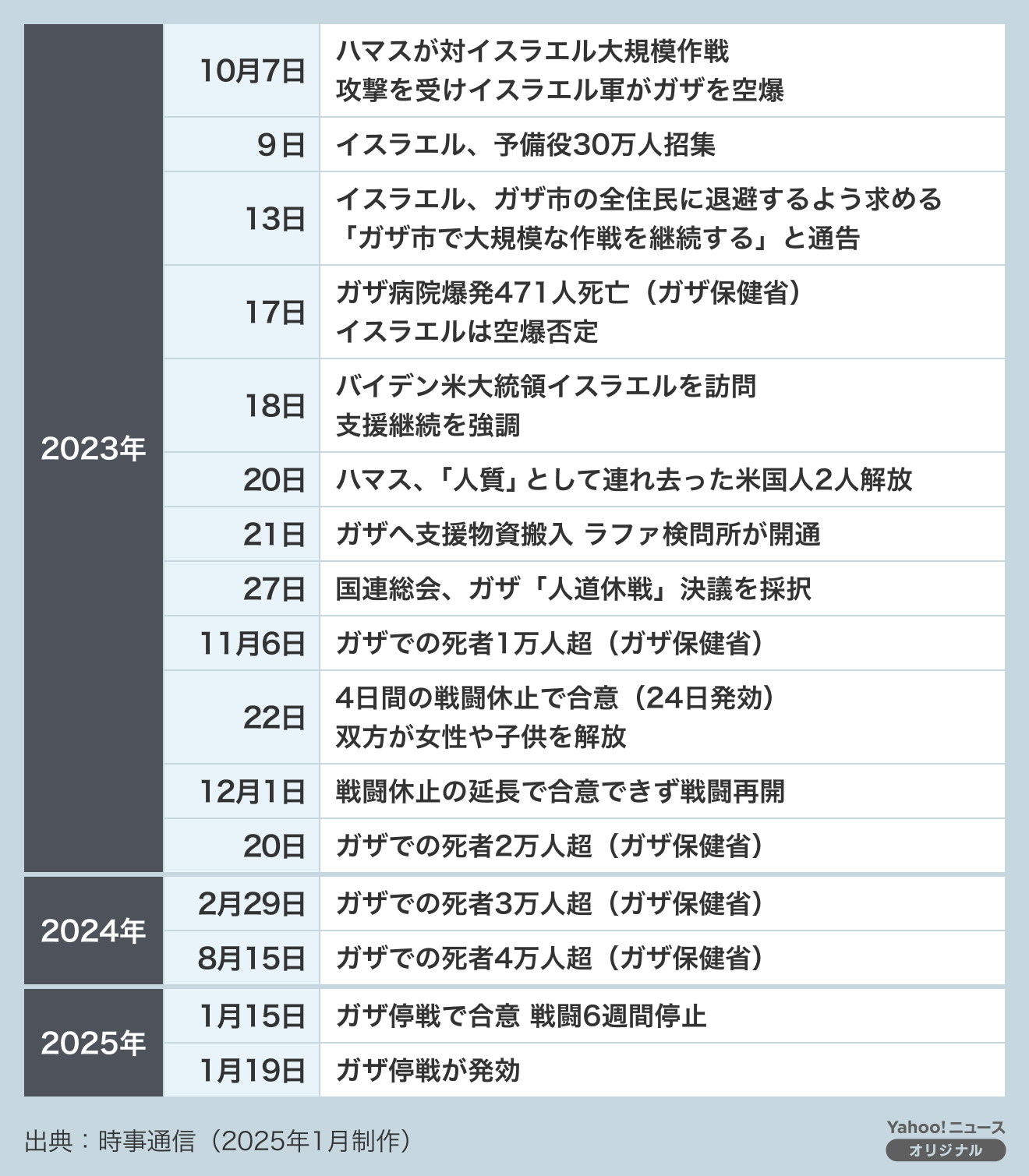

✳️ 回収カーボンの炭化水素製造技術 ④

1915年光触媒反応の発見、1948年のトランジスタの発明、1957年のトン

ネルダイオード、1978年のCCDカメラ、1979年のネオコグニトロン、19

84年のネオジウム磁石の発明と今日による日本の科学者により、再生可能

エネルギー主体にした水素製造・貯蔵・発電と光触媒による回収二酸化炭

素の炭化水素合成及び海水中の有価物質回収のスマート&グリーン時代を

世界に先駆け実現する。

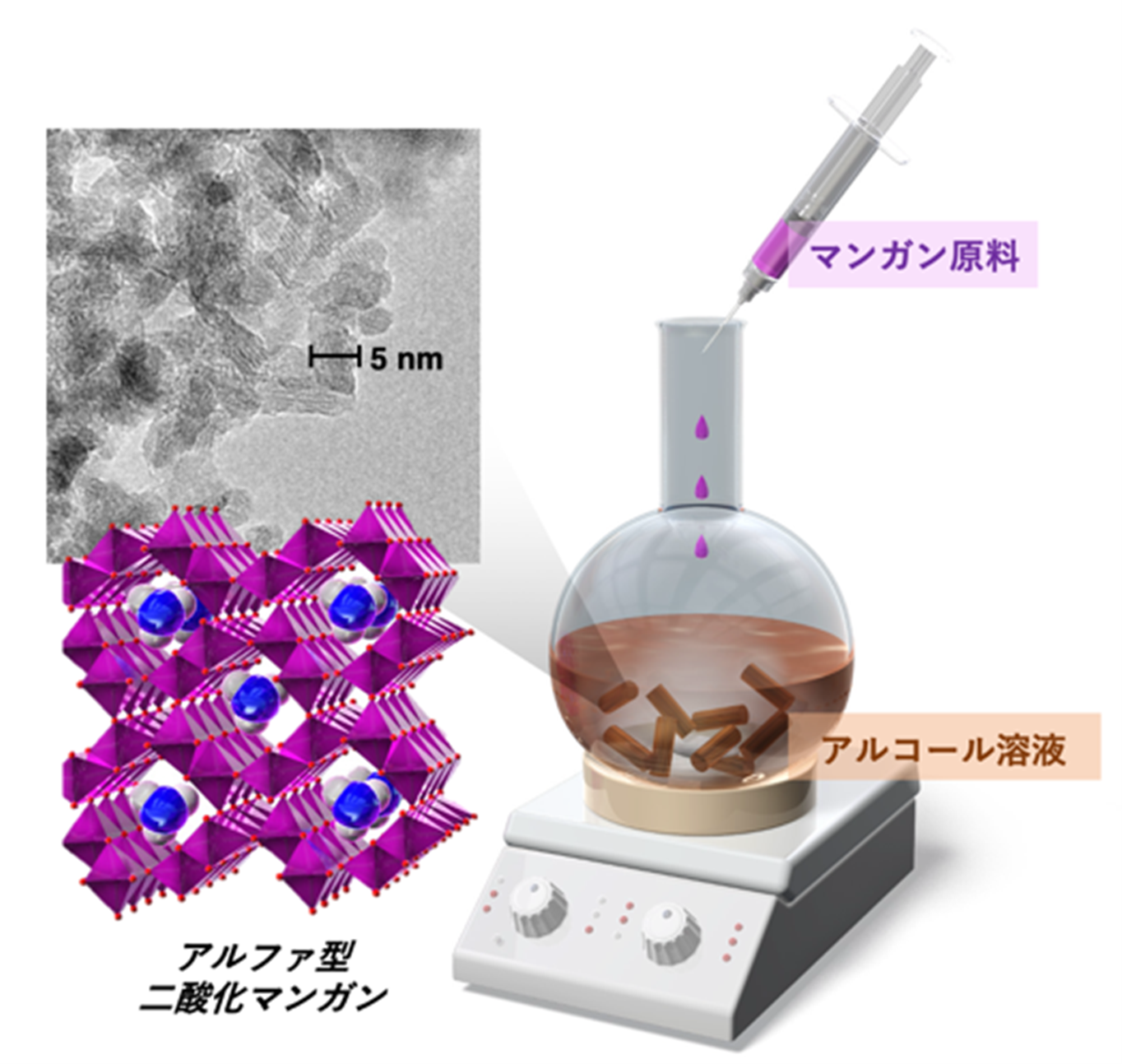

産総研 2024/12/06

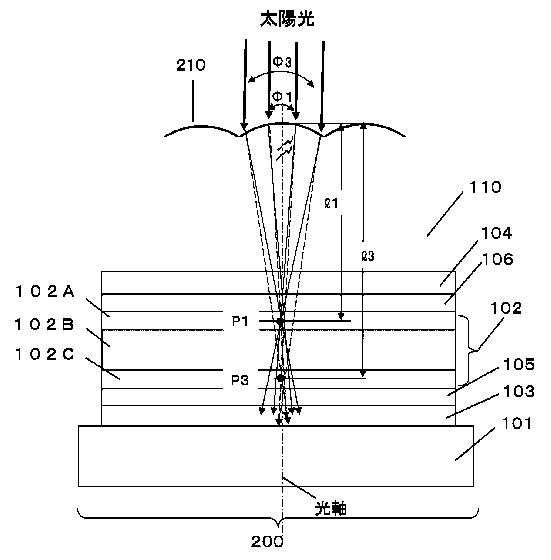

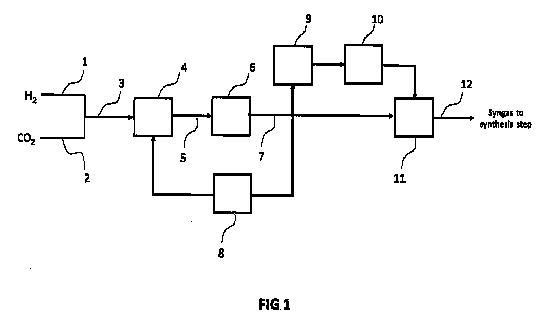

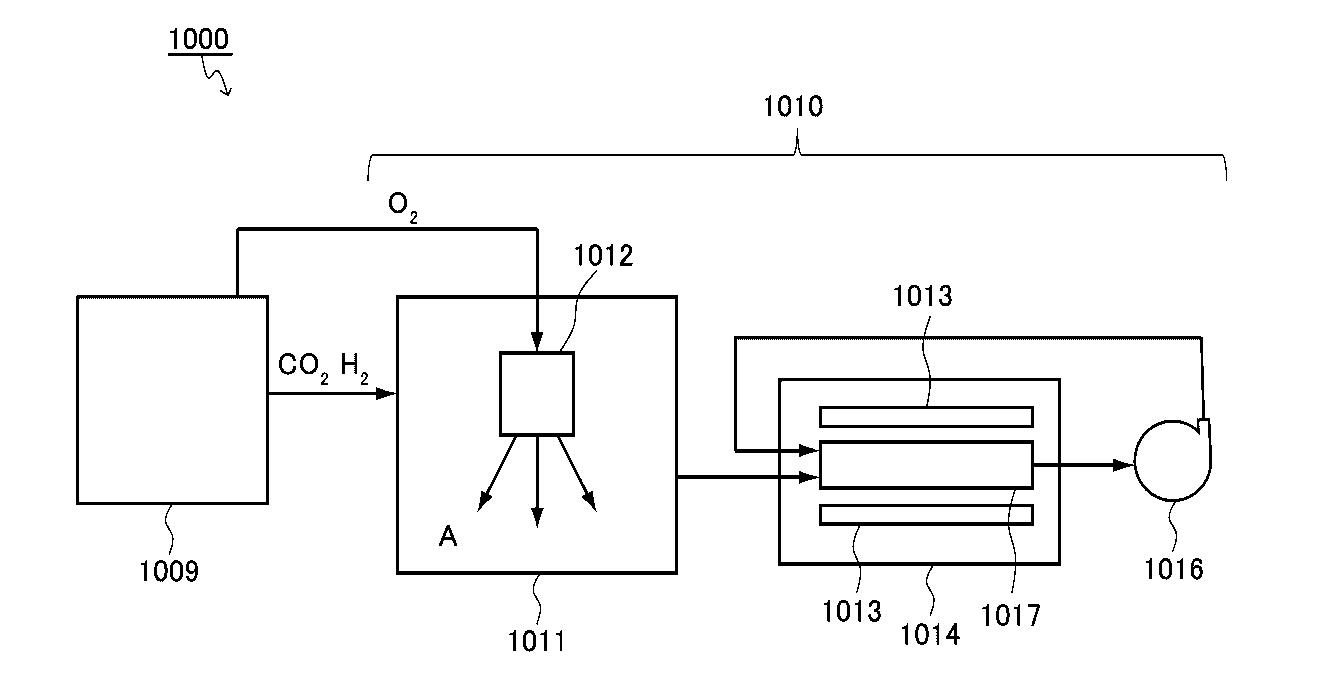

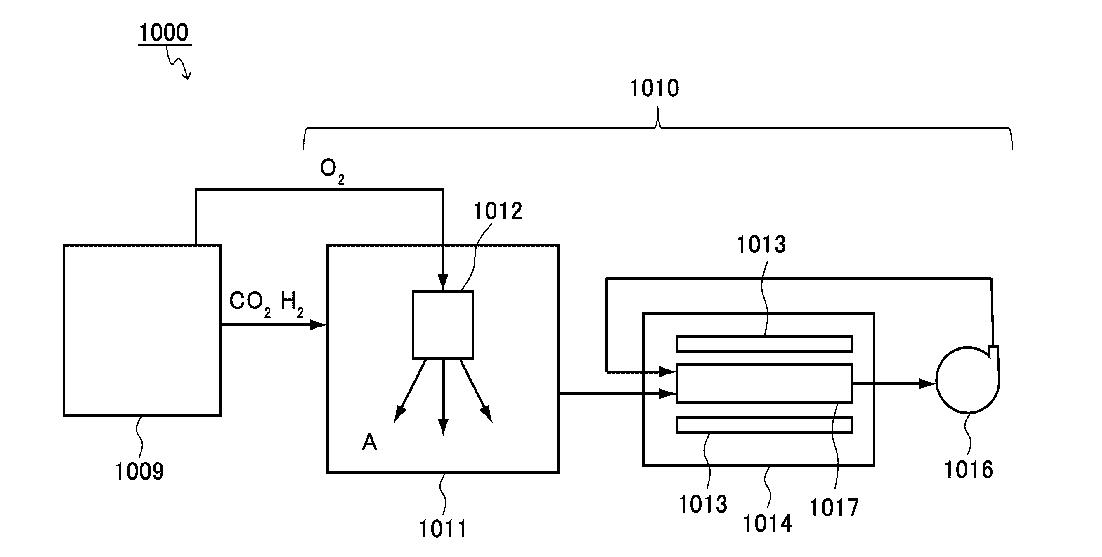

⏹️ 1時間あたり最大200㎖合成…CO₂と水から液体

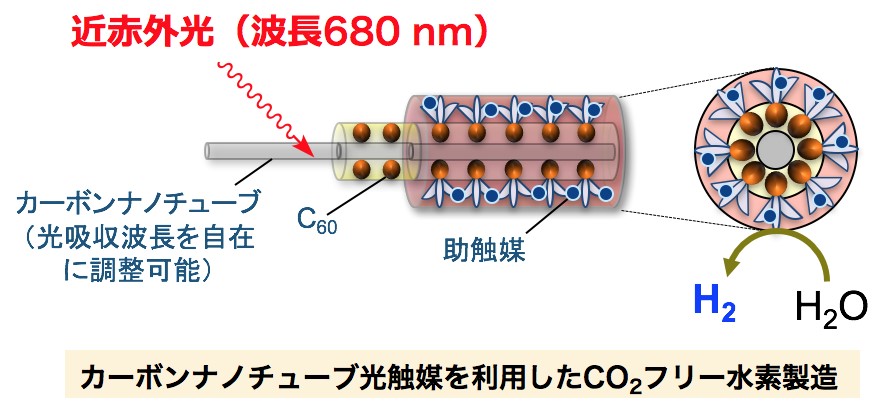

二酸化炭素(CO2)と水から液体合成燃料を一貫製造するベンチプラン

トを構築した。理論上は製造効率が従来の3割から45%に向上する。最

大で1時間あたり200ミリリットルの燃料を合成できる。生産規模拡大

への技術課題を抽出し、脱炭素につなげる。

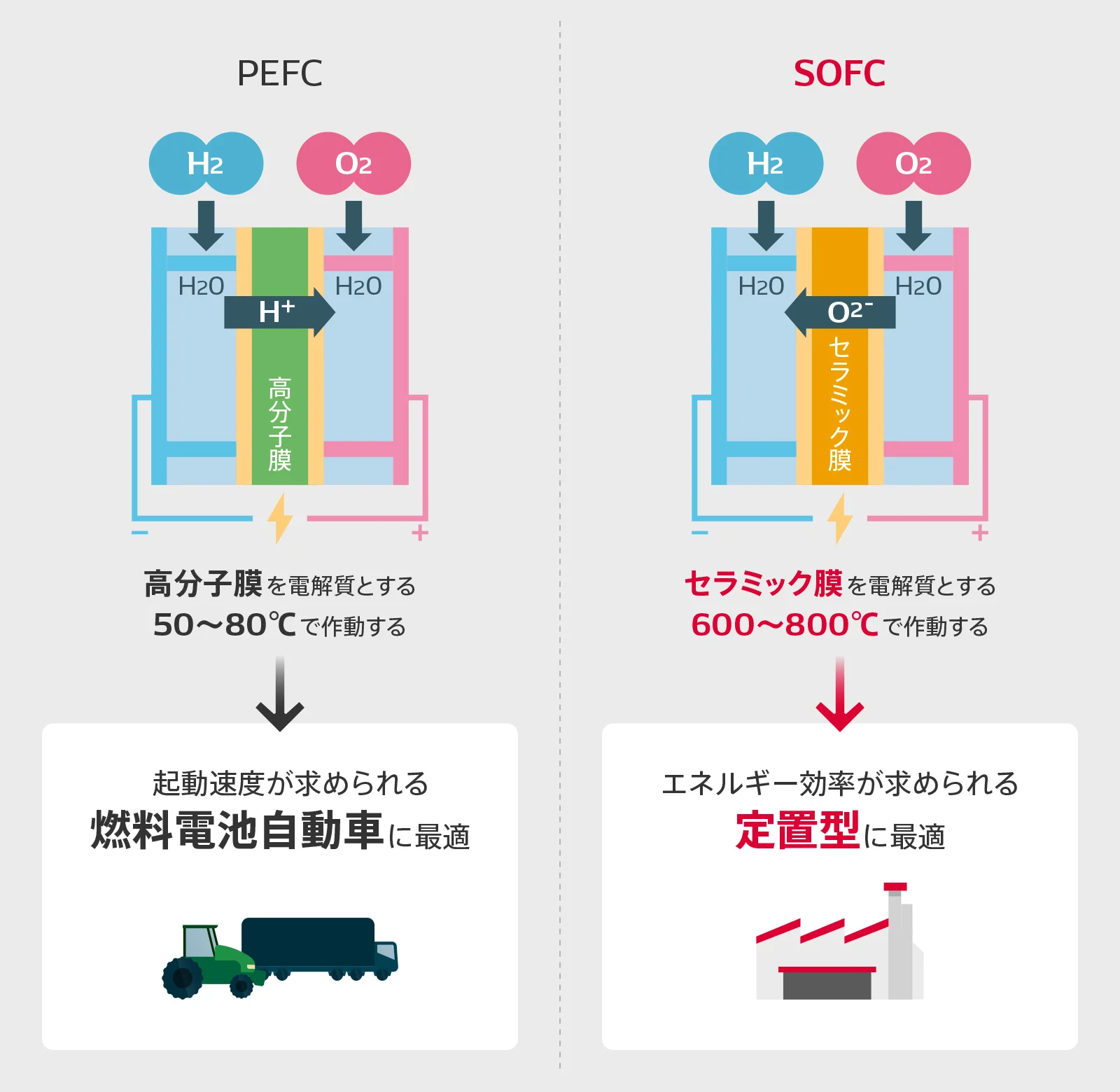

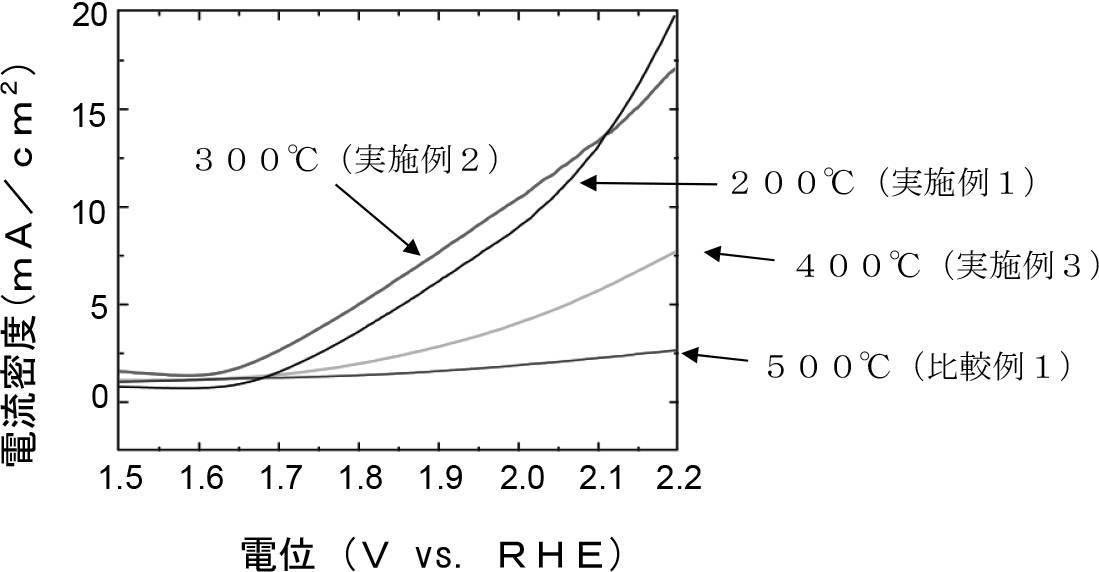

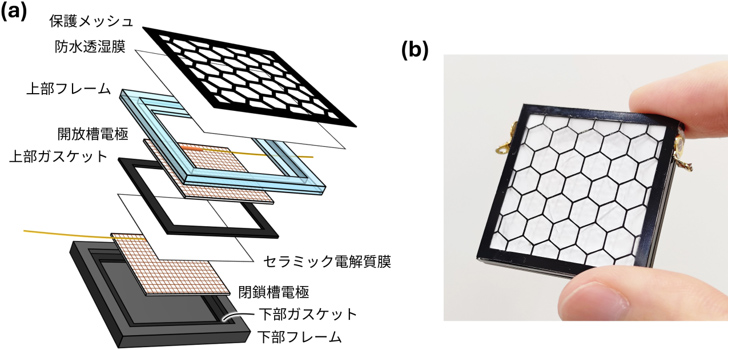

CO2から一酸化炭素を作る反応に固体酸化物形電解セル(SOEC)で

の共電解を採用した。CO2と水蒸気を電気分解して一酸化炭素と水素の

混合ガスを得る。一酸化炭素と水素を別々に用意する場合に比べてエネル

ギー効率が向上する。

混合ガスはフィッシャー・トロプシュ(FT)反応で燃料となる炭化水素

に変換する。FT反応触媒と酸触媒を組み合わせて液体炭化水素の収率を

向上させた。合成燃料はCO2を燃料として貯蔵しておけるため、炭素固

定の有望候補になる。

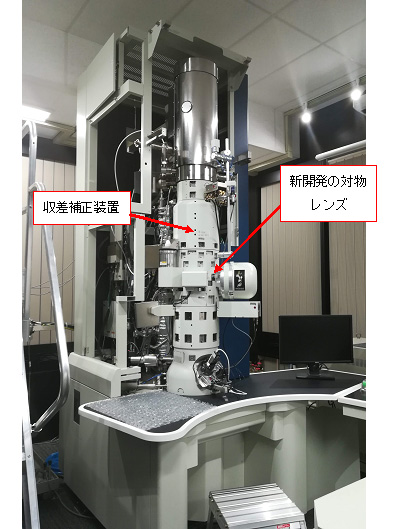

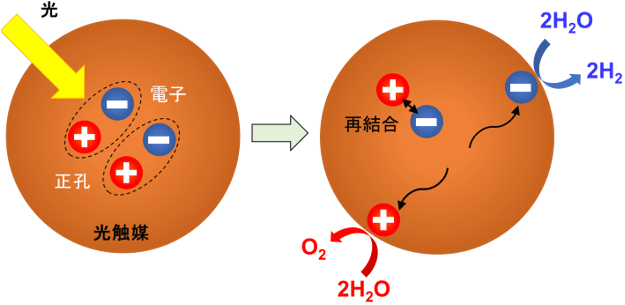

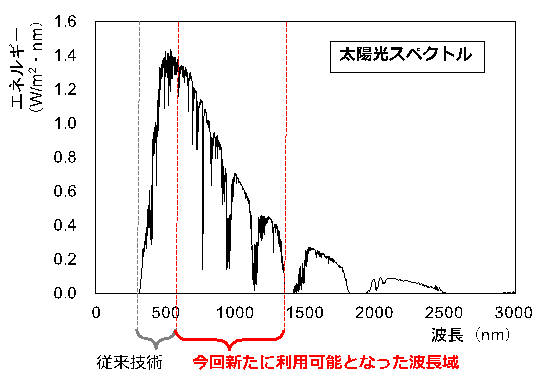

図1 光触媒による水の分解反応の模式図

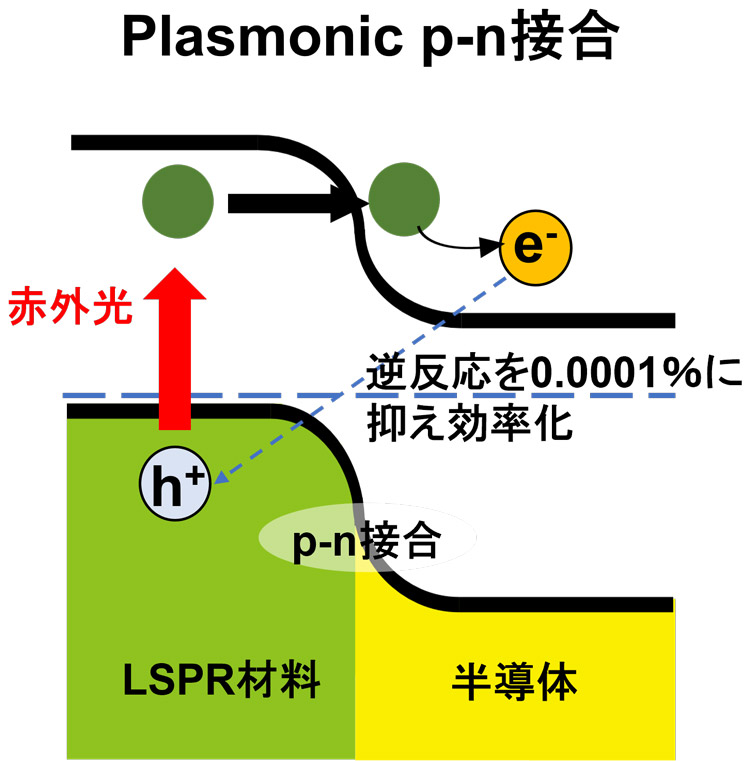

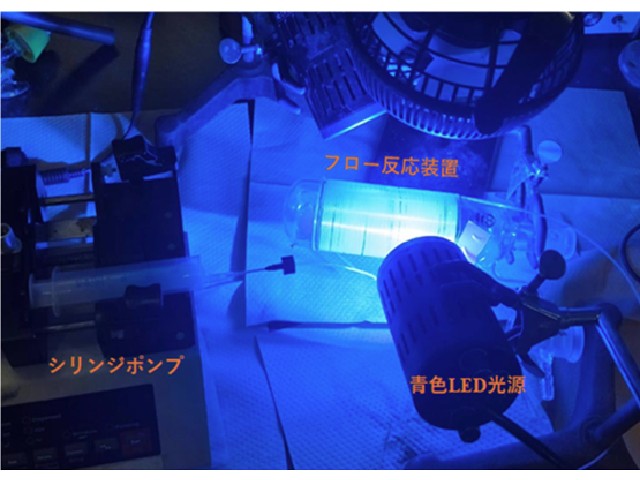

⏹️ 可視光で粉末光触媒の変換効率向上の条件確定

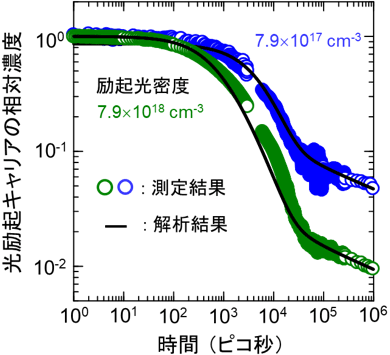

これまで、粉末光触媒に対する過渡吸収分光測定を用いた物性データの決定

は、ピコ秒やマイクロ秒の時間領域で個別に行われてきた。今回、初めて両

方の時間領域にわたる測定データに対して、理論解析を行うことにより、精

度よく物性データを定めることができた。このことにより、高精度な性能予

測に成功した。(産総研:2021/12/07)

図2.過渡吸収分光法による光励起キャリア濃度の時間変化

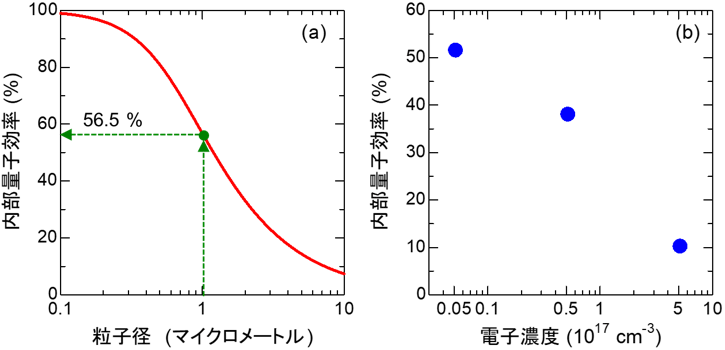

図3 (a) 光触媒表面に到達した光励起キャリアが全て水分解反応に寄与すると仮定した場合の内

部量子効率の粒子径依存性と(b) 内部量子効率の電子濃度依存性。現状の電子濃度は、5.2×1017 cm-3。

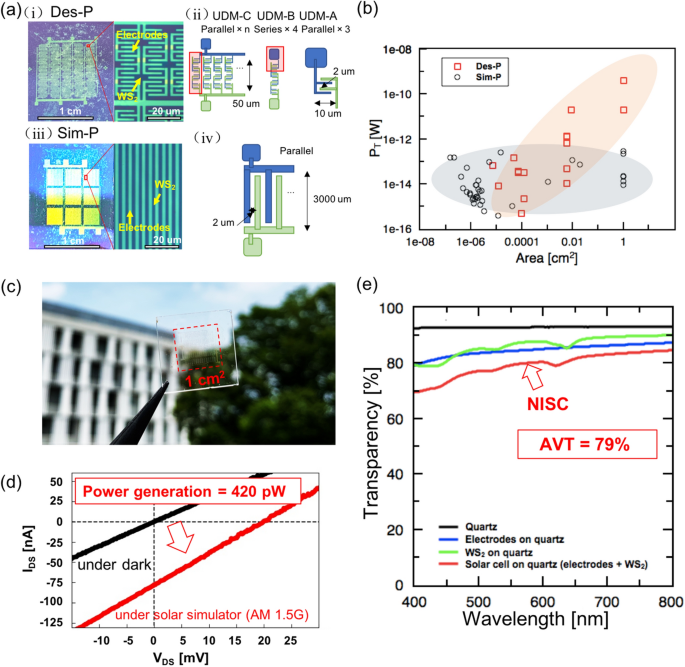

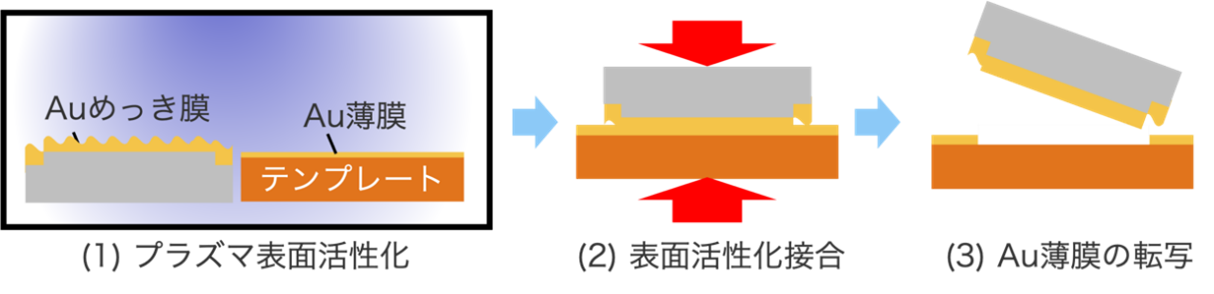

✳️ UVナノインプリントをシリフォト

東京科学大学と東京応化工業

光電融合も見据えたシリコンフォトニクス分野拡大へ

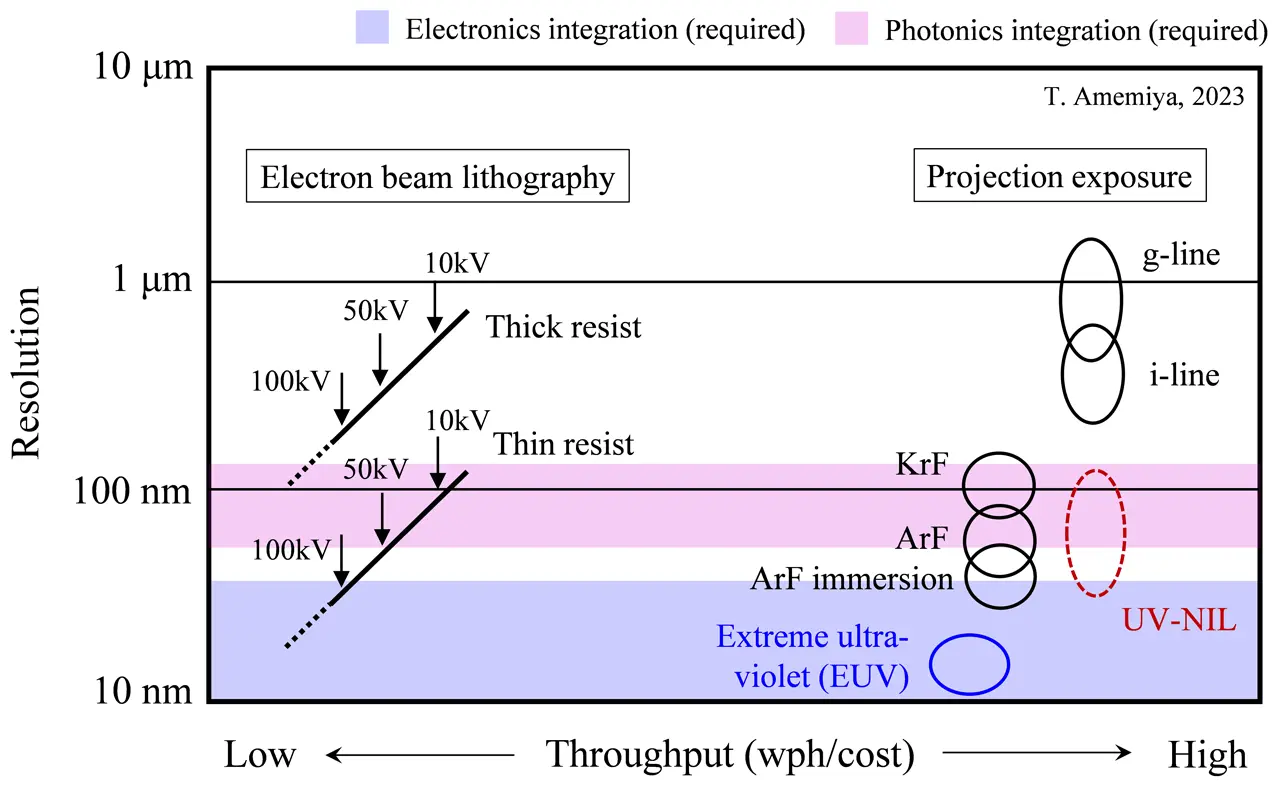

ナノインプリントリソグラフィ(NIL)は,ナノスケールのスタンプを用い

た押印技術であり,従来の露光法と違って露光波長に解像度が依存しないこ

とや,大面積転写性や高スループット性などを有していることから,半導体

における次世代リソグラフィ技術の一つとして期待されている。

ナノインプリントリソグラフィ(NIL)は、ナノスケールのスタンプを用い

た押印技術であり、従来の露光法と違って露光波長に解像度が依存しない

ことや、大面積転写性や高スループット性などを有していることから、半

導体における次世代リソグラフィ技術の一つとして期待されてる。特にソ

フトUV-NILは、半導体製造環境との互換性を担保しつつ、半永久的な機能

層を大面積かつ高解像度でパターニングできることから、近年、拡張現実

(ARグラス)や生物医学診断(DNAシーケンサー)などの新たなアプリケ

ーションに対する実用的な量産技術として導入実績があります。さらに基礎

研究レベルでも、メタマテリアルやメタサーフェスなどのウェハ光学素子

を実現する際に活用されている。

図1. 各種リソグラフィ技術の性能指数

構築する集積フォトニクス分野でも、NILを導入できる可能性がある。集積

フォトニクス分野において特に高い解像度が必要とされる場面は、DFB(分

布帰還型)レーザーにおける回折格子の形成、光回路の入出力に使用する

グレーティングカプラ]の形成、シリコンフォトニクス光回路における導波

路の形成などであり、いずれも100 nm程度の解像度が保証されていれば十

分(図1の赤帯域)。そのため、上記プロセス工程では、NILの大面積転写

性や高スループット性を大いに活かすことができ、かつコストの観点から

も優位性があると考えられる。本研究ではこうした背景から、集積フォト

ニクスの一分野として近年発展が著しいシリコンフォトニクスに着目して、

実際にUV-NILを導入したプロセスを開発した。

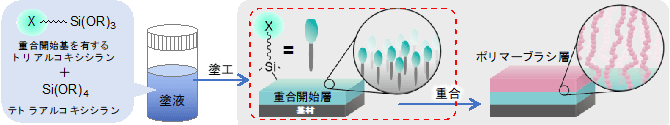

【成果】本研究では、東京科学大学内に設立した東京応化工業未来創造協

働研究拠点において、シリコンフォトニクスプロセスに合わせたNIL用の

光硬化性樹脂の開発を行うとともに、SmartNIL®技術に基づいたロールオ

ンプロセスの最適化を行いました。これにより、開発したプロセスを用い

て作製したシリコン導波路では、従来の90 nm CMOS プロセスラインや電

子線描画を用いて作られた光導波路と同程度の性能を得ることに成功した。

成果1:光硬化性樹脂の開発

今回開発した、シリコンフォトニクスプロセスに適した光硬化性樹脂(図2)

は、UV-NILの標準仕様に加えて、シリコンフォトニクスプロセスに必須と

なる以下3つの特徴を有す。

(1)SF6-C4F8混合ガスによるエッチング耐性

標準的なシリコンフォトニクスプロセスでは、シリコン導波路構造を形成

するために、SF6-C4F8混合ガスによる擬似的なボッシュプロセスを用いて、

膜厚200-300nmのシリコン層を削りきる。そのため、このプロセスで用い

る光硬化性樹脂には、SF6プラズマに対する高いエッチング耐性が要求さ

れる。併せて、SF6-C4F8混合ガスによる変質性も極力抑えることが求めら

れます。

(2)O2アッシングによる除去性

一般的なUV-NILで用いられる光硬化性樹脂は、主にフッ酸溶液処理により

除去できるようデザインされています。しかしシリコンフォトニクスでは、

下部クラッド材としてSiO2を用いていることから、エッチング後の除去プ

ロセスとしてフッ酸溶液処理は適当ではありません。そのため、有機溶剤

処理もしくはO2プラズマアッシングで除去できることが必須となります。

(3)ワーキングスタンプ剤との親和性

光硬化性樹脂には、スタンプモールド表面からの適切な離型が可能なデザ

インが必須となります。併せて、NILプロセス時に均一にUV照射を行う目

的から、光硬化性樹脂の屈折率はスタンプモールドの屈折率と近いことが

望ましいです。今回は、EVGのナノインプリント装置をベースとしており、

スタンプ剤としてEVG NIL UV/AS5を用いている。

成果2:UV-NILを用いたシリコンフォトニクスプロセスの確立

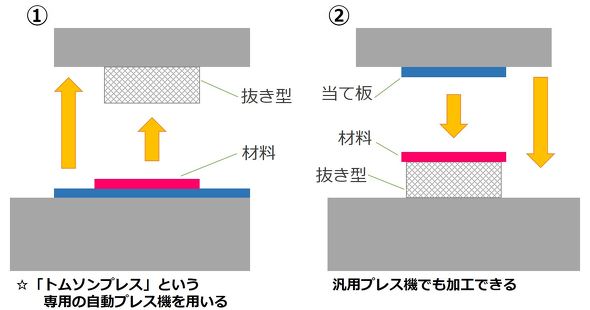

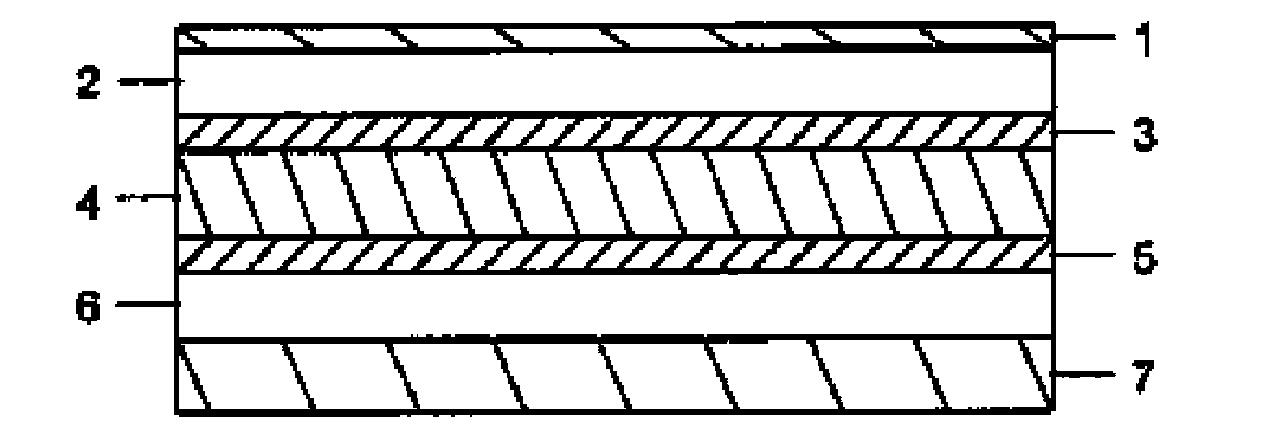

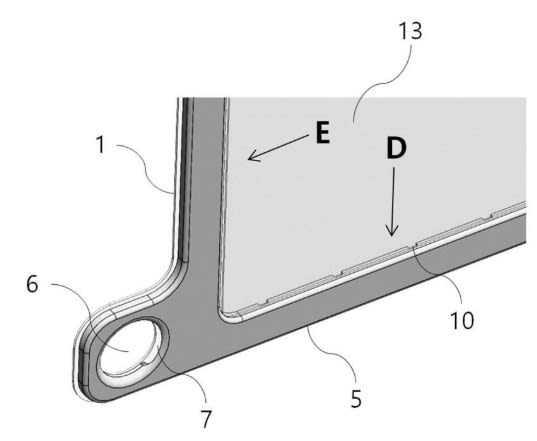

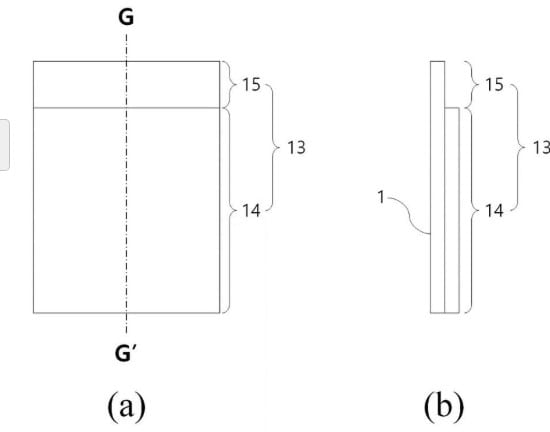

今回開発したシリコンフォトニクスプロセスは「NIL工程」(図3a)と「

光回路形成工程」(図3b)の2つのプロセスフローに分かれ

NIL工程

工程A:光回路パターンが形成されたシリコンマスタースタンプに、離型

剤およびワーキングスタンプ剤(EVG NIL UV/AS5)を塗布(図3aの1, 2)

ンを押し当てて、紫外線硬化させた後に離型(図3aの3, 4)

性樹脂をスピンコートした後、先ほど作製したワーキングスタンプを押印

(図3aの5, 6)

光回路パターンを形成(図3aの7, 8)

本プロセスでは、光硬化性樹脂の膜厚および充填率、回路レイアウトなど

を最適化することで、膜厚20 nm以下の残膜制御が可能となっている(図4a)。

光回路形成工程

工程A:SF6-C4F8混合ガスによるドライエッチングにより光硬化性樹脂の

残膜除去(図3bの1)

工程B:連続してSF6-C4F8混合ガスによるドライエッチングにより、シリ

コン層をエッチング(図3bの2)

工程C:O2アッシング処理により、マスクとして用いた光硬化性樹脂を除

去(図3bの3)

工程D:プラズマCVDにより、上部クラッドとしてSiO2を堆積(図3bの4)

NILによるパターン形成後は、光硬化性樹脂の除去にO2プラズマアッシン

グを用いる点を除いて、標準的なシリコンフォトニクスプロセスと同一の

手順。エッチング工程では、十分な垂直性を維持したまま、標準的なシリ

コン導波路パターンを形成できることを確認した(図4b)。

図3. UV-NILによるシリコンフォトニクスプロセスの(a)NIL工程と(b)

光回路形成工程

図4. 各工程後の走査電子顕微鏡画像 (a) NILによるパターン形成後 (b)

SF6-C4F8混合ガスによるエッチング後 (c) O2プラズマアッシング後

成果3:開発プロセスで作製したシリコン導波路の伝搬特性

今回開発したプロセスで作製したシリコン導波路の伝搬特性を評価した結

果、波長1,550 nmのTEモード光に対する単位長さ当たりの伝搬損失は1.6

dB/cm程度となりました(図5)。これは、従来のドライArFが用いられる

90 nm CMOS 試作ラインや電子線描画を用いて作られたシリコン導波路と

遜色ない値であり、NILによって十分な性能を持つ光回路が形成可能である

ことを示しています。

<picture>

<picture> </picture>

</picture>

図5. 開発プロセスで作製したシリコン導波路の伝搬特性

社会的インパクト

シリコンフォトニクスは、高速、高帯域、低エネルギーであることから、

将来のデータセンターとデータ伝送のボトルネックを解決するための重要

な技術の一つと見なされています。本技術は、シリコンフォトニクス関連

のデバイス開発と産業応用を推進する上での一助となり、光電融合も見据

えたシリコンフォトニクス分野拡大に貢献できると考えられます。東京科

学大学内に設立した東京応化工業未来創造協働研究拠点において、本学の

ミッションである「科学の進歩」と「人々の幸せ」とを探求し、社会とと

もに新たな価値を創造し続けます。

展開

EUVなどの超高解像露光技術を必要とする先端電子デバイス・集積回路分

野と比較すると、フォトニクス分野では露光プロセスにそれほど高い解像

度を必要としないため、NILの大面積転写性や高スループット性を大いに

活かすことができる。将来的には、シリコンフォトニクスを扱っている各

ファウンドリの標準プロセスラインへの NIL導入も期待される。また、従

来の露光法では難しい3次元露光も可能であり、それを積極的に利用した

新たな光デバイスの実現も示唆される。

関連リンク

✳️ 安価で小型な光シート顕微鏡光源を開発

日本電気硝子(Neg)、東京大学,ミユキ技研,フォトンテックイノベー

ションズは,Negのガラスリボンを用いて,光シート顕微鏡光源「Handy

SPIM」を開発した

シート顕微鏡は,サンプル(検体)の側面から薄いシート状に整形した光を当てることで,断面

画像を得る選択的平面照明顕微鏡法(Selective Plane Illumination Microscopy: SPIM)を利用し

た顕微鏡で,病理・バイオサイエンス等で使用される。

開発したのは,一般的な顕微鏡のステージに設置することで,透明化生体

組織の画像を得ることができる「光シート顕微鏡光源」。従来の光シート

顕微鏡ではレーザー光をレンズやミラーで光シート化する構造上,大掛か

りな光学機器が必要だった。そのため,光学系の調整に専門知識を要する

だけでなく,導入や維持に高額なコストがかかる点が課題となっていた。

この製品には,Negが開発したガラスリボン導光板が組み込まれており,

その薄く均一な厚みが,レンズやミラーなしで高強度のシート状の光をつ

くる事に貢献している。また,その光源には安価なLED光を用いているた

め,従来よりも小型で軽量,安価,さらに可搬性が向上し,これにより,

専門的な知識がなくても透明化生体組織の画像を取得できるという。ガラ

スリボンはNegが開発した超薄板ガラスの一種。厚さ4~50μm,幅0.5~

30mmの非常に薄く均一な厚みを有し,この製品で導光板の役割を担う。

導光板は,ガラスリボンを可視光吸収ガラス(Neg製品)でサンドイッチ

した構造になっている。

厚み20µm,幅 20mm,長さ10mmのガラスリボンの端面に LED光を結合

させることで,導光板の対向端面から光シートが出射される。光シートの

厚さは約 20µmでガラスリボンの厚みとほぼ同等。この手法にて得られた

画像は,従来の高価な画像取得装置を使って得られる画像と比較しても遜

色ないという。研究グループはこの成果により,高解像度の断面画像を誰

でも簡単に得られるようになり,病理・バイオサイエンス分野で広く応用

されることが期待されるとしている。

✅ インジウム添加なしで変換効率世界最高

アルミニウム添加でCIS型(銅、インジウム、セレン)太陽電池の性向

上に成功した。

変換効率は12%と、インジウムを添加しないCIS型としては世界最高

になる。インジウムは希少金属のため、ありふれたアルミで代替できると

競争力になりえる。銅とガリウム、セレン薄膜を光吸収層としCIS型太

陽電池を作製する。太陽電池セルの裏面から表面に向けてアルミの含有量

が減少するように濃度勾配を付けた。すると薄膜中にエネルギー帯の傾斜

ができる。光を受けて生じた電子が表面に移動しやすくなる。

アルミを添加すると結晶欠陥が増えやすくなるが、アルカリ金属化合物を

添加して欠陥を抑え、封止せずに数カ月間放置しても性能が低下しなかっ

た。エネルギー変換効率は12%で開放電圧は0・95ボルト。CIS型

はインジウムを添加しないと変換効率を10%以上に引き上げるのが難し

い。太陽電池や水分解水素生成電極などへの応用を目指す。 心に響く歌曲 『田園 玉置浩二』

心に響く歌曲 『田園 玉置浩二』

● 今日の言葉:自治会で防犯カメラの話がでたので調べた。

ソーラパネル付きでカメラを動かし録音もでき録画で

きるという。いっそ、自動発着ドローンで自動区内を

空撮させてみたらと言ってもみた(ブログで掲載した

ことがあるが。実現した(海中もやっている)。それ

も可能な時代だ。

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

![コバルト白金ナノ薄膜に円偏光を面直方向に入射すると磁気の方向を変える光磁気トルクが発生した[クリックで拡大] 出所:東北大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2501/27/tm_250127tohoku01.jpg)

以下割愛

以下割愛

![公共交通はもっと自由に! ダイハツ イコイコ…東京モーターショー2019[詳細画像]](https://response.jp/imgs/p/hZgYd07SyqGxXeKSdNx7_YRJ30T7QkNERUZH/1477527.jpg)

![既存のTlF(奥)から構造相転移を介して得られた新物質TlF(手前)におけるフッ化物超イオン伝導のイメージ[クリックで拡大] 出所:大手門学院大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2501/16/tm_250116otemon01.jpg)