彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと兜(か

ぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-

【季語と短歌:5月1日】

春昼や囀りやみしハクセキレイ ![]()

高山 宇

「政府には国債の支払い義務がない」というトンデモ論

「国は借金を返さなくていい。したがってどれだけ国債を発行してもよ

い」と主張する人がいる。

すでに触れたように、これは弁護する余地すらないトンデモ中のトン

デモ論である。

いったいこの世のどこに、「借金を返さなくていい」などという道理が存

在するというのだろう。

まったくバカバカしいというしかないが、その中には「日銀が買い取

った国債に間しては、政府には支払い義務がない」というのもあるらし

い。日銀は政府の子会社だから、というわけか。これはちょっと説明が

いる。

しかし、借りた相手が誰だろうと、すべての借金には返済義務がある。

最初に定めたとおりの利子も、支払わなくてはいけない。国債もまた、

民間金融機関が買った国債だろうと、日銀が買った国債だろうと、政府

に返済(償還)と利払いの義務があることに変わりない。民間金融機関

が、そっくりそのまま日銀に取って代わるだけだ。

それなのに「政府に返済義務はない」というのは、一つには、おそら

く日銀の国庫納付金のことをいっているのだろう。

日銀は民間金融機関から国債を買い、その代金としてお金(日銀券)

を刷る。日銀の手に移った国債の利子は、政府から日銀に支払われる。

これが通貨発行益であり、丸々、国庫納付金として政府に納められる。

政府にとっては、ちょっとした税外収入になる、という話だった。

つまり、政府が日銀に払った国債の利子は、最終的には国に戻ってく

る。しかし、これを「支払い義務がない」といってしまっては、話の本

質がまったく違うことになる。正確にいいなおせば、「政府から日銀へは

国債の利子が支払われるが、それは納付金として戻ってくるから、財政

上の負担にはならない」となる。

日銀への国偵の利払いは、たしかに最後にはプラスマイナスゼロにな

る。だが、それは「支払い義務がないから」ではない。「払ったものが戻

ってくる」からなのだ。

元本返済(償還)についても、もちろん政府に義務がある。

ただ、政府は償還のために新たに国債を発行しているから、浅はかな

頭だと「返さなくていい」と見えるのかもしれない。しかしやはり、本

質的に間違っている。これも正確にいいなおせば、「政府には国偵の償還

義務があるが、そのために新規国偵を発行しているので、財政上の負担

にはならない」となる。借金の利払いも返済も、政府に「支払い義務が

ない」のではなく、「支払い義務はあるが、財政負担にはならない」。

この違いがわからないようではいけない。

仕組みをしっかり理解すると

では聞くが、もし本当に政府に支払い義務がなかったら、どうなるか

わかるだろうか。「借金はしますが、いっさいお返ししません。利子もお

支払いしません」といっている人に、誰がお金を貸すかと考えてみれば

わかる。8章「国債がホた増えた!」と騒ぐウラにある財務省の思惑とは.?、

日本の国債を誰も買わなくなり、市場では日本国債が余りに余るだろ

う。すると需要と供給の関係で、日本国偵の値段は暴落するだろう。こ

うして誰からもお金を借りられなくなった日本は、たちまち偵務不履行

(デフオルト)になるだろう。

逆にいえば、政府に支払い義務がないと宣言することが、債務不履行

という外形的な証となってしまう。

「政府に支払い義務はない」という人は、それはどのトンデモ論を平気

でいっているということだ。政府に支払い義務はあるが、財政負担には

ならない。なぜそういえのか、仕組みからわかっていないと、たちまち

こういうトンデモ論にダマされることになる。

「赤字国債」の言葉のイメージにダマされるな

「○年度の補正予算が成立、赤字国債△兆円追加発行」こんな報道を目

にしかこともあるだろう。

おそらく気になるのは「赤字国債」という言葉ではないだろうか。た

しかに「赤字」という字面からして、縁起が悪い。国債は国債でも、「

赤字国債」とはなんなのか。結論からいえば、「お金に色はついていな

い」。つまり「赤字」とついていようといまいと、国債は国債である。

これでは話が終わってしまうから、もう少し説明しておこう。

そもそも財政法では、「公債または借入金以外の歳入をもって歳出の

財源とする」と定められている。借金をせずに、歳入(国の収入)だけ

で予算をまかないなさい、

という意味だ。ただ、さすがに歳入だけでは財政運営ができないから、

借入については「建設国債」の発行が認められてきた。読んで字のごと

く、インフラ整備や建設など建設に関する予算については借金をしても

いい、というわけだ。これを「建設国債の原則」という。

一方で、これでも財政運営ができなくなったので、さらに各年度に特

例公債法を適用して、例外的に「特例国偵」の発行も認められるように

なった。それが、いわゆる「赤字国債」と呼ばれる国債である。

「特例」というと、それだけでも「平時ではありえないもの」という印

象を持っても不思議ではない。そのうえ「赤字」とまでいい換えられた

ら、ますます「本当はいけないもの」という悪いイメージがついてしま

う。「また借金がかさんで、財政は苦しくなる一方だ」というわけだ。

しかし、建設国債も特例国債(赤字国債)も、その年の予算のうち、

税収でまかないきれない分を補うために発行される、という点において、

何も違いはないと考えていい。‐’‐’

政府は予算を出して、足りない額の国債を発行する。そこで、まず毎

年の国偵発行という意味だ。ただ、さすがに歳入だけでは財政運営がで

きないから、借入については「建設国債」の発行が認められてきた。読

んで字のごとく、インフラ整備や建設など建設に関する予算については

借金をしてもいい、というわけだ。これを「建設国債の原則」という。

一方で、これでも財政運営ができなくなったので、さらに各年度に特

例公債法を適用して、例外的に「特別国債」の発行も認められるように

なった。それが、いわゆる「赤字国債」と呼ばれる国債である。

「特例」というと、それだけでも「平時ではありえないもの」という印

象を持っても不思議ではない。そのうえ「赤字」とまでいい換えられた

ら、ますます「本当はいけないもの」という悪いイメージがついてしま

う。「また借金がかさんで、財政は苦しくなる一方だ」というわけだ。

しかし、建設国債も特例国債(赤字国債)も、その年の予算のうち、

税収でまかないきれない分を補うために発行される、という点において、

何も違いはないと考えていい。

政府は予算を出して、足りない額の国債を発行する。そこで、まず毎

年の国偵発行額が決まる。そのうち建設国債発行対象経費分を建設国債

と呼び、残りを赤字国債と呼んでいるだけの話である。

建設国債も赤字も『ただの国債』

いってしまえば建設国偵も赤字国債も、「ただの国債」なのだ。国債を

発行して得た資金は、必要な用途に割かれるだけである。だから、もち

ろん、金融市場の現場では、建設国債と赤字国債は同じ国債として扱わ

れており、区別されていない。

その証拠に、もし金融機関で国債を買ったら、自分が買った国債は建

設国偵なのか、赤字国債なのか聞いてみたらいい。どっちであるとは答

えられないはずだ。

建設国偵と赤字国偵を区分しているのは、政府の予算の中だけである。

それも、先進国で予算において国偵を建設国偵と赤字国債とに区別し

ているのは、基本的には日本だけだ。

要するに、何のための借金なのか、何となく大義名分を立てておきた

い……その気持ちのウラには、「投資的な経費のための借金はいい」とい

う考えがあるのだろう。そうであれば、海外にも通用する考え方である

が、日本ではこの区別は結局「借金は悪」というイメージを広めている

だけという感じがする。

「赤字国債」という言葉が新聞の見出しで躍っていても、過度に騒ぐ必

要はない。建設国国債が少なすぎる結果でしかない場合もあるのだ。

📌ここが私の仮構する意図(「The Lost 40 Years:失われし四十年」の

回避)が込めているが、「未来国債の値踏み・評価工程図」(プロセッサ)

構築承認が急がれるのだ。そして、消費税を巡る、「公約違反」(野田)・

「消費税率低減」をポピリズム呼ばわりする(枝野)の軽薄さに白ける。

(頑張れ!立憲民主党)(怒)このシリーズン次回で了とする。

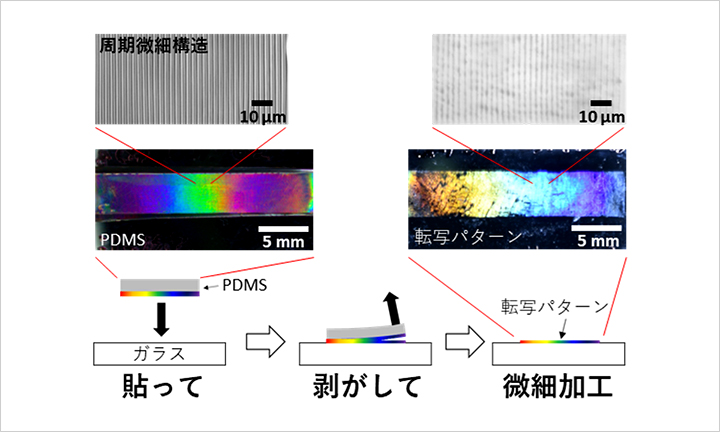

レーザーは物を加熱するために最もよく使用されますが、小さな領域

を正確に照準を合わせると、特定の要素を冷却することもできる。

クレジット:Maxwell Labs

✳️ フォトニック冷却

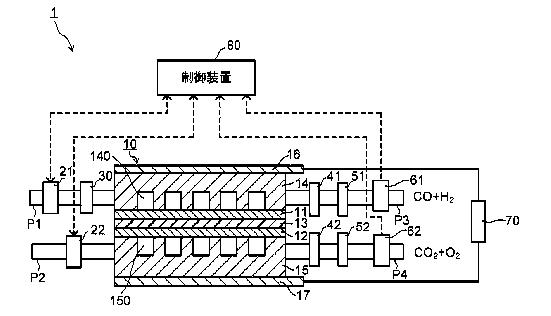

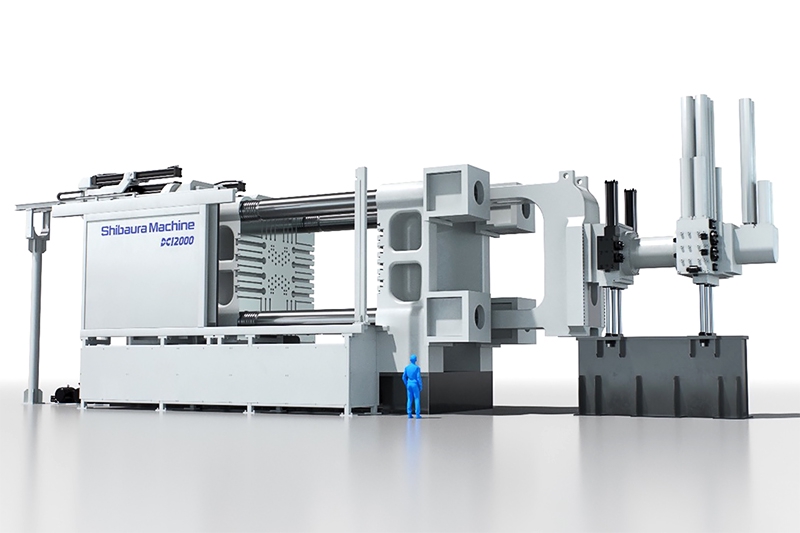

Maxwell Labsは、サンディア国立研究所およびニューメキシコ大学と

共同で、プロセッサの性能を向上させながらデータセンターのエネルギ

ー使用量を削減することを目的とした、コンピューターチップ用の新し

いレーザーベースのフォトニック冷却システムを発表した。

今月、ミネアポリスを拠点とし、フォトニック技術を専門とするスター

トアップ企業であるMaxwell Labsは、サンディア国立研究所およびニュ

ーメキシコ大学との有望な新しいコラボレーションを発表。チームは、

熱関連の速度低下を防ぐことでプロセッサのパフォーマンスを向上させ

ると同時に、最終的には従来の空気および水システムを凌駕する可能性

のあるレーザーベースの冷却方法の開発に取り組んでいる。

この技術の中心にあるのは、フォトニック冷却。この新しいアプローチ

では、銅板を流れる水や循環する冷気に頼るのではなく、チップ表面の

微細なホットスポットに向けられた微調整したレーザー光を使用。特定

の周波数に設定し、十分に正確にターゲットを絞ると、これらのレーザ

ーは実際には材料加熱するのではなく冷却できる。この効果は、非常

に制御された条件下で半導体材料で発生し、以前は量子研究や反物質の

冷却にも使用されてきた。しかし、この最新の研究は、このような手法

が現代のコンピューティングハードウェアの熱管理の課題に向けられた

初めてのもの。

これを可能にするために、ガリウムヒ素を主成分とする新しいタイプの

「フォトニックコールドプレート」を開発してる。このコールドプレー

トは、厚さが1ミリメートル未満で、人間の髪の毛の幅の数千分の1の極

小設計。これらの複雑な構造は、レーザー光を非常に高い精度でチャネ

ル化し、チップ上の最も過熱しやすい特定のポイントを冷却。

フォトニックコールドプレートの試作機。

クレジット:Craig Fritz / Sandia National Laboratories

この方法は、既存の冷却システムに比べて大きな利点をもたらす可能性

がある。エネルギー消費を大幅に削減できるだけでなく、今日のチップ

設計を制限している多くの制約を克服することもできます。従来の冷却

システムでは、エンジニアが熱を均等に放散する必要性を回避する必要

があるため、パフォーマンスとレイアウトに妥協を余儀なくされること

があるが、フォトニック冷却により、光を使用して熱ホットスポットを

直接的かつ応答的に管理できる、まったく新しいレベルのコンピューテ

ィングパワーが解き放たれる可能性がある。

このイノベーションのタイミングは、非常に重要である。人工知能モデ

ルのサイズと複雑さが増し続け、クラウドサービスの需要が衰える兆候

を見せないため、データセンターはそれに対応するためにより効率的に

なる必要がある。冷却要件を下げることで、運用コストを削減できるだ

けでなく、多くの地域、特に干ばつが発生しやすい地域で懸念が高まっ

ている地域の電力や水供給への負担を軽減できる。さらに、最適な温度

に保たれたチップは、より速く、より確実に動作できるため、負荷の高

いワークロードでよく発生する、いわゆる「サーマルスロットリング

を回避できる。

Maxwell LabsのCEOであるJacob Balma氏は、このテクノロジーをパラ

ダイムシフトと表現し、コンピューターの設計と使用の方法そのものを

変える可能性を示唆。「局所的な加熱を標的にして制御する光のユニー

クな機能により、チップ設計にとって非常に基本的な熱設計の制約が解

除されるが、完全な影響を予測は困難です」と説明。「しかし、それは

コンピューターで解決できる問題の種類を根本的に変える。」

半導体製造の精度で有名なSandia Labsが製造を担当し、ニューメキシ

コ大学で実施されるパフォーマンス分析で、このプロジェクトは、イノ

ベーション、技術的専門知識、学術的洞察の手ごわいブレンドを結集し

ている。この技術はまだ開発段階にあるが、初期のモデルでは、最終的

に従来の冷却方法と同等またはそれを超える可能性を示唆。完成すれば、

個々のデータセンターのニーズに応じて、空気および水ベースのシステ

ムを補完するか、完全に置き換えることができる。エネルギー回収(廃

エネルギーを回収して再利用する)の可能性は、さらに興味深い可能性

をさらに引き起こす。

今後数年間でコンピューティング能力が指数関数的に拡大し続ける中、

このようなブレークスルーは、より持続可能で効率的なデジタルの未来

への希望を提供します。フォトニック冷却は、データセンターをより環

境に優しいだけでなく、よりスマートにすることにも役立ち、今後数十

年でより速く、よりクリーンで、より高性能なテクノロジーの基盤を築

くことができる。

この項了

●今日の言葉:油断⓶ 彦根城南小学校の公会堂(体育館)屋根の

瑕疵確認しこれはひどいと車から見える範囲で判断。

新市長も決まりどうするのか問う必要あり。

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

![]()

![リチウム空気電池セルの内部抵抗成分と電解液による放電特性の違い[クリックで拡大] 出所:NIMS](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2504/18/tm_250418nims02.jpg)

![Pragmaticの300mmフレキシブルウエハー[クリックで拡大] 出所:Pragmatic](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2504/22/mm250422_mini03_w390.jpg)