彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと兜(か

ぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:5月31日】

朝早く草刈響き梅雨に入る ![]()

高山 宇(入梅鬼)

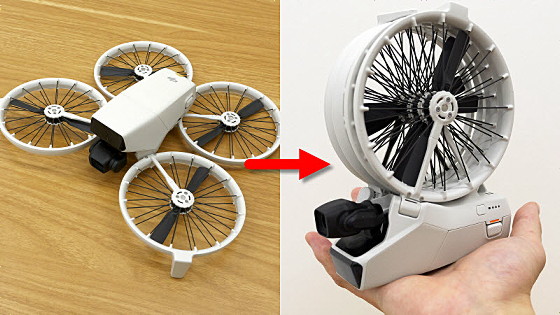

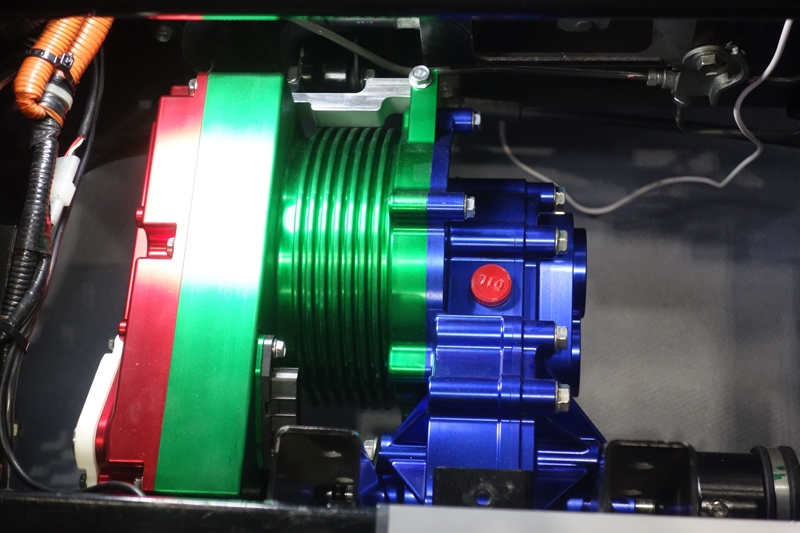

すり合わせで設計を最適化して3割程度の小型・軽量化を目指す(試作した3イン1イーア

クスルのモデル。左からインバーター〈カヤバ〉、モーター〈TOP〉、減速機〈大同工業〉)

✳️ 超小型EV向け「イーアクスル」着手

TOP(福井県越前市)は、カヤバ、大同工業と超小型モビリティーな

どへの搭載を想定するモータ電動駆動装置「イーアクスル」の共同開発

に着手。モーター、インバーター、減速機を一体化させた3イン1モデ

ル。3社それぞれの技術を、すりあわせながら開発することで同出力の

既存品に比べて3割程度の軽量・小型化を狙う。2026年中に試作、

モビリティーに搭載して実証を行い、30年ごろの事業化を目指す。3

社は取引関係や地縁などがあり、24年から協業可能性を検討。このほ

どコンセプト模型を製作した。イーアクスルを構成するモータはTOP

が、インバーターはカヤバが、減速機は大同工業が担当する。モータの

出力はトヨタ車体の超小型電気自動車(EV)「コムス」をベンチマーク

として、6キロワット級に設定した。TOPは21年に独自のイーアクス

ル開発を始め、既に数年内の量産を視野に提案を進めている。現行品で

はモータ以外の構成品は外部調達している。電動モビリティーでは電費

性能や設計自由度向上のために、搭載部品の軽量化や小型化に対する要

求が強い。付加価値で競争を勝ち抜くには、各機能のノウハウを持つ他

メーカとともに、モジュール全体の設計を最適化させた次世代品を開発

することが必須と考える。TOPは03年に松下電器産業(現パナソニ

ック)が清算を決めたモーター製造会社を、経営陣と従業員による買収

(MEBO)で独立。設立当初は家電向けを主体としていたが、リーマ

ン・ショック以降に、完成車メーカー(OEM)との共同開発が始まり、

車載向けを成長ドライバーに事業が拡大。現在は売上高の8割を車載用

が占めている。(via 日刊工業新聞 2025年05月27日)

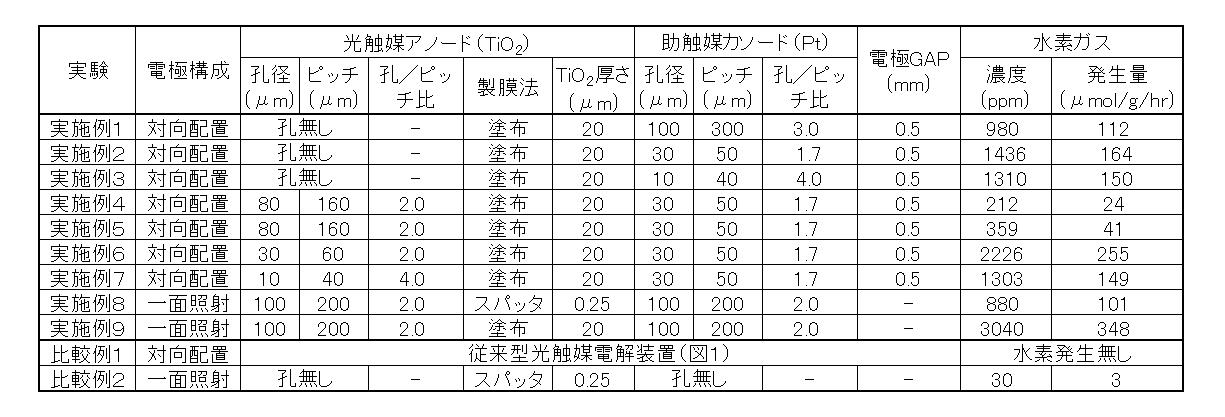

✳️ 1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進

燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な一歩()再掲載)

【緒言】近年、持続可能なエネルギー技術の実現に向けて、電気化学的

プロセスを効率的に制御・促進するためのイオン伝導性膜材料が注目さ

れている。その中でもバイポーラー膜は、水から酸と塩基を生成する機

能(H2O→H+ + OH-)を持つイオン伝導性膜材料として知られ、主に透析

応用に使われてきたが、近年になり次世代の水電解、燃料電池、二酸化

炭素回収、レドックスフロー電池といった幅広い応用分野において重要

な役割を担うことが期待されている。

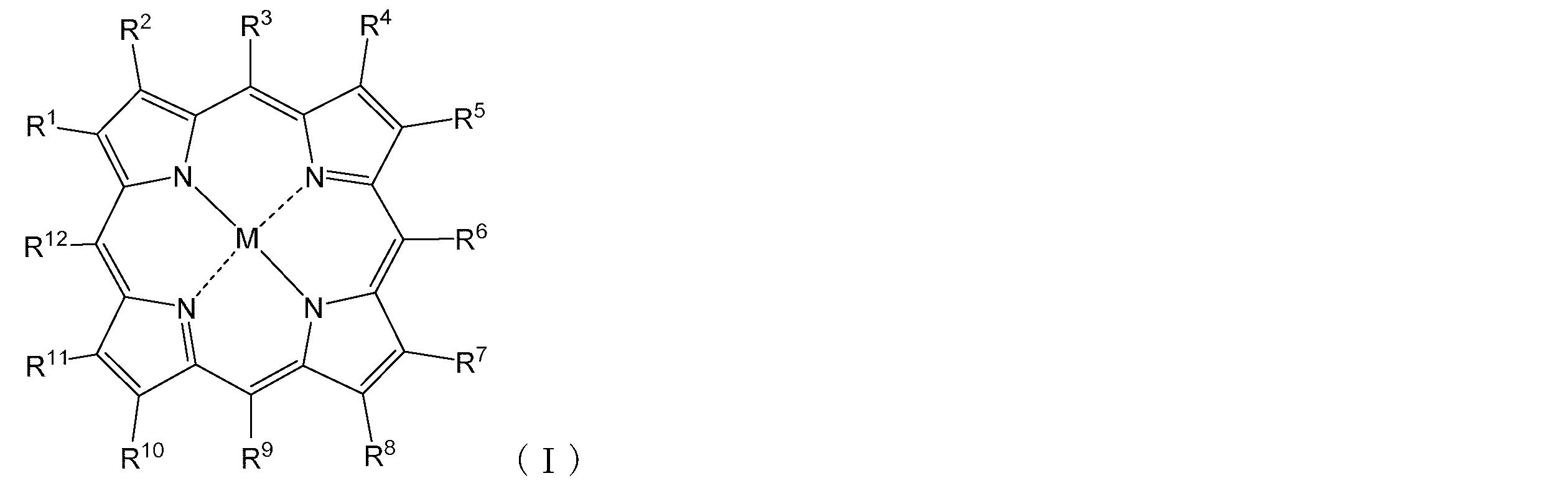

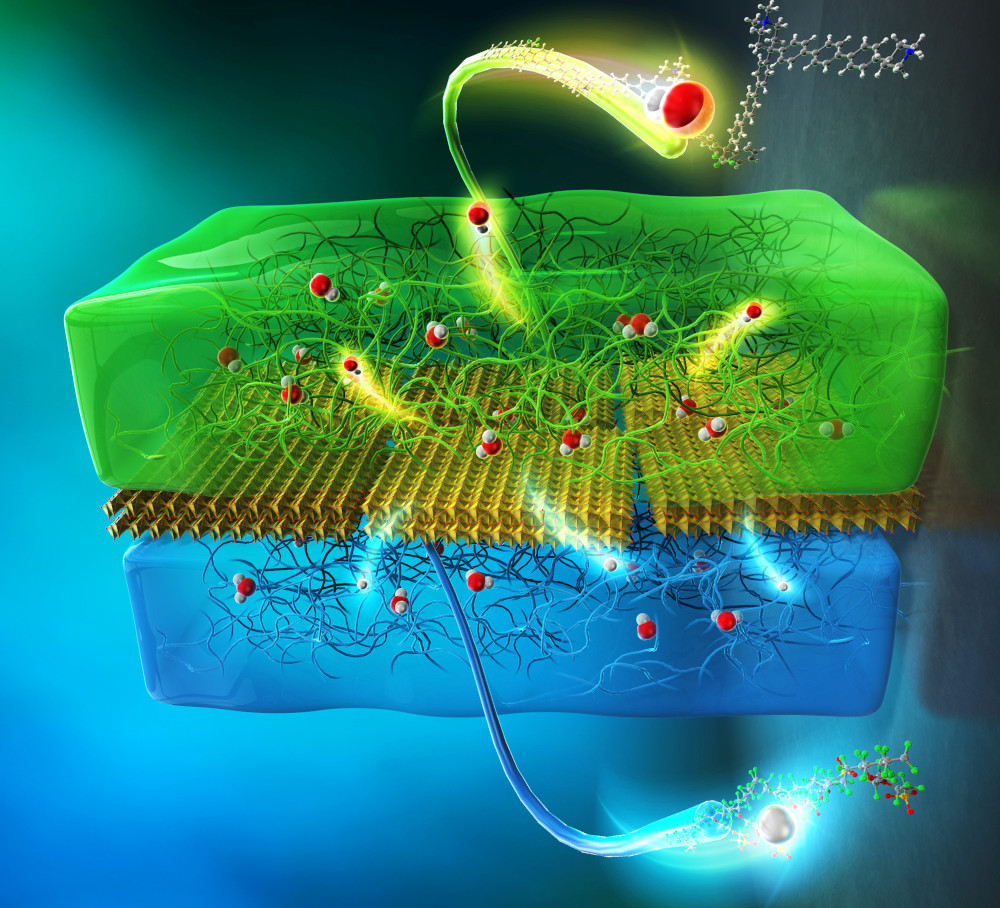

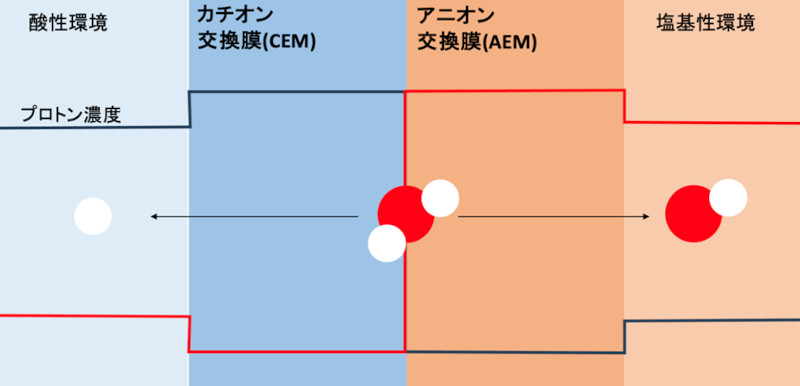

バイポーラー膜は、カチオン交換膜(CEM)とアニオン交換膜(AEM)

という2種類の異なるイオン交換膜を積層することで構成されており、

両者のプロトン濃度の違いを反映して生じる強電界をカチオン交換膜と

アニオン交換膜の界面で作用させることができる。このため、その界面

に水分子を導入すると、水が解離して水素イオン(H+)と水酸化物イオ

ン(OH-)が生成され「水解離反応(Water Dissociation, WD)」

が進行するという。この反応によって膜の両側にpHの勾配が形成され、

片側では酸性環境、もう片側では塩基性環境を安定的に構築することが

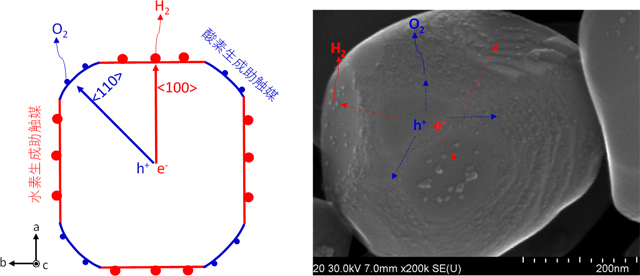

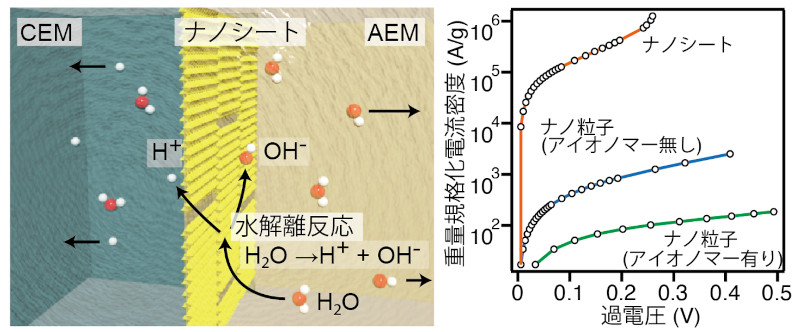

可能になる(下図1)。

図1:水(中央の赤い丸と白い丸2個)が解離し、水素イオン(白い丸)はカチオン交換膜を

通過し、水酸化物イオン(赤い丸と白い丸1個)がアニオン交換膜を通過し、安定的に存在する。

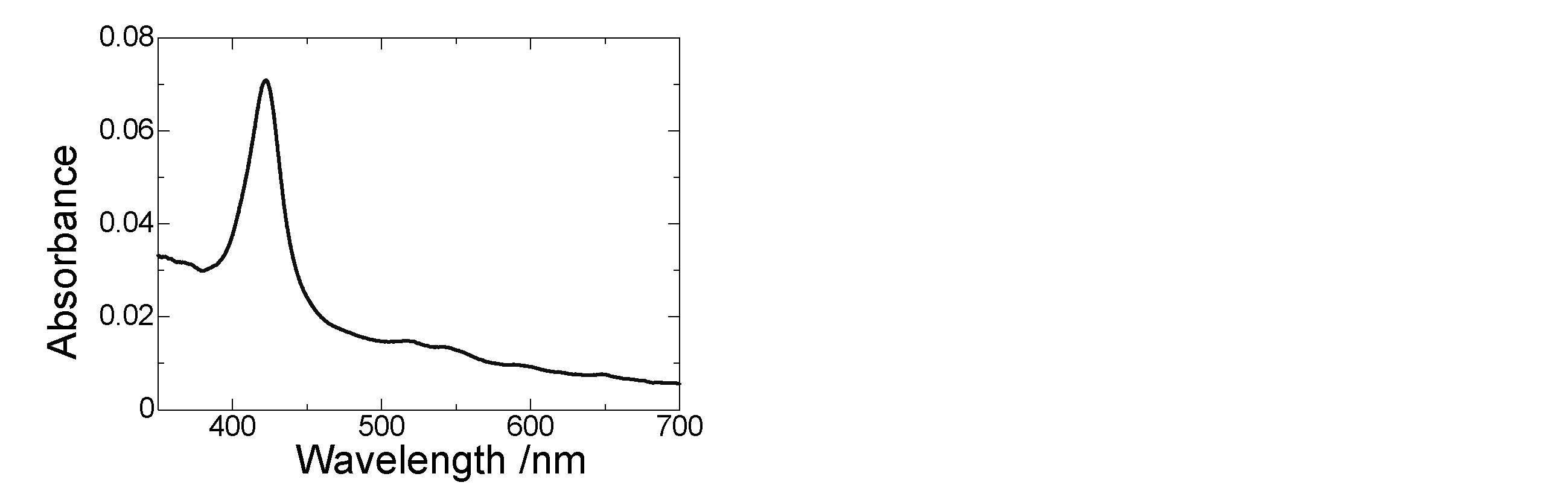

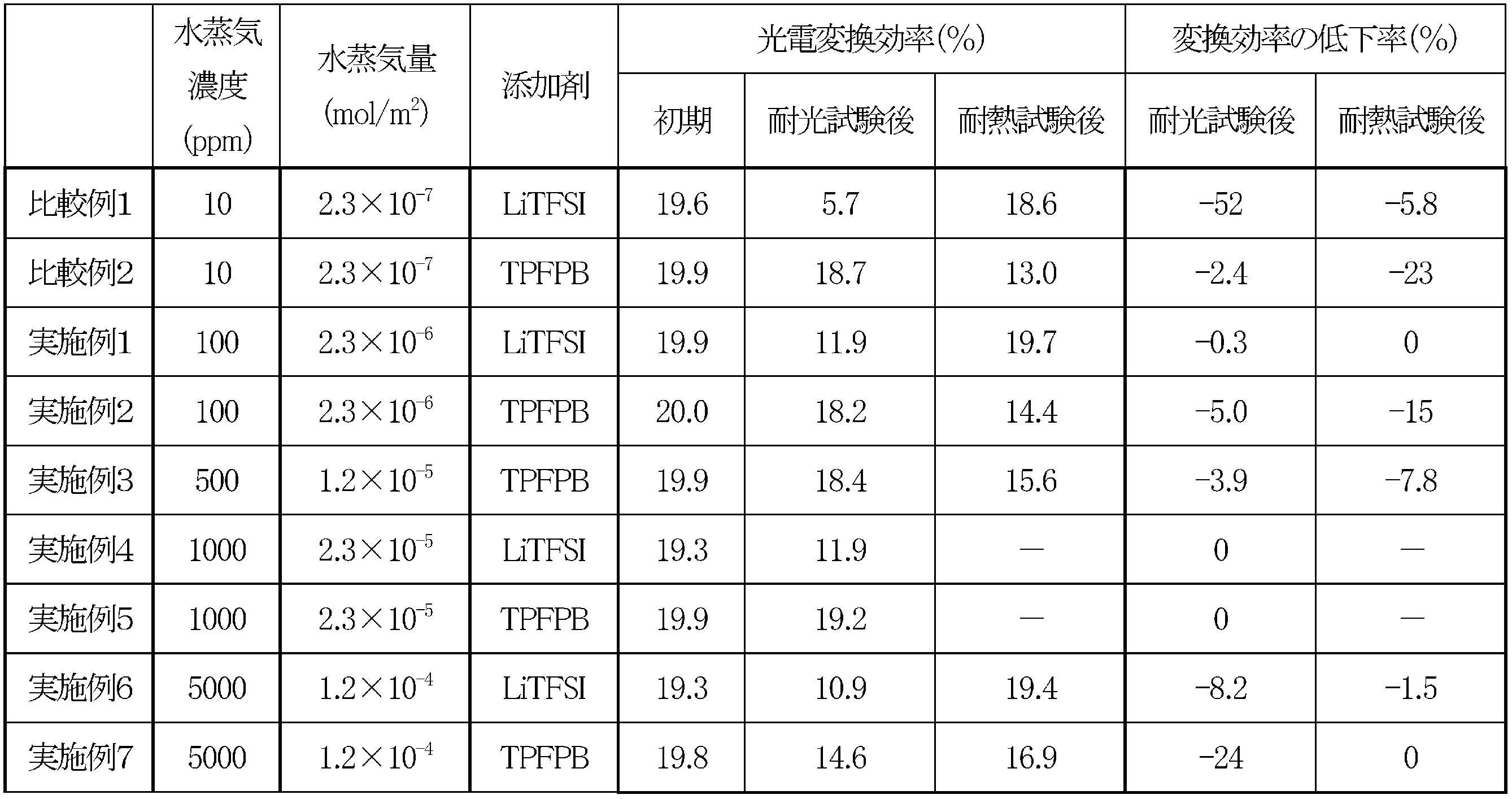

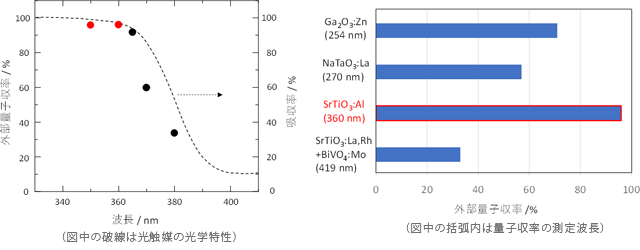

実際に各種触媒を含むバイポーラー膜を水電解条件下で作動させ、WD

反応の過電圧を交流インピーダンス測定(EIS)により定量的に解析した。

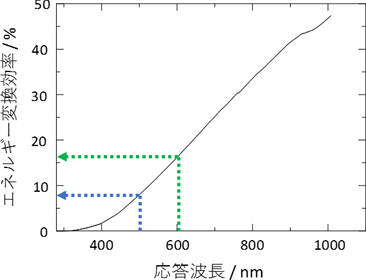

その結果、ナノシートを用いたバイポーラー膜では、従来のナノ粒子型

触媒層よりも低い過電圧(0.25V@300mA/cm2)が得られることが明ら

かになった。さらに、酸化チタンナノシートの枚数や被覆率を制御する

ことで、膜性能や安定性に与える影響を詳細に分析すると、今回開発した

ナノシート稠密配列触媒は、従来のナノ粒子触媒と比較して1000倍以上

高い重量規格化電流密度を達成していることがわかりました(図3)。こ

れは、従来の厚い触媒層(数百nm)では実現できなかった、“分子レベ

ルでの界面制御による電場強化”による成果であり、セカンド・ウィーン

効果の有効活用により反応の活性化エネルギーが顕著に低下したことを

示唆。

この特性により、アノード(陽極)とカソード(陰極)で異なるpH条件

下での電極反応を同時に制御することができ、反応効率の最適化が図ら

れるが、実用的なバイポーラー膜の設計においては、いまだ解決すべき

大きな課題が存在する。 その代表例が、WD反応に伴う高い過電圧。特

に電解水分解やCO2分離といった高電流密度が要求される条件下におい

て、この過電圧の存在はシステム全体のエネルギー効率を著しく低下さ

せる。

近年では、界面にナノ粒子などの触媒層を挿入することでWD反応を加

速させる試みが行われてきましたが、膜厚が数百nm以上に達する近年の

高効率触媒層では、バイポーラー膜の根幹にある“膜間のプロトン濃度差

で生じる電場による促進効果”を十分に活用が困難であるという課題があ

つた。そこで、本研究グループは分子レベルで薄く、かつ高密度に並ん

だ酸化チタンナノシート膜をバイポーラー膜の界面に形成するという新

しいアプローチを採用しました。膜界面にこのナノシートを敷き詰める

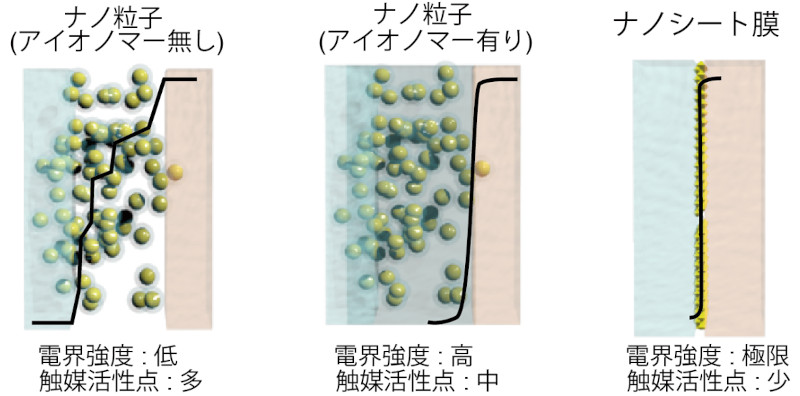

ことで、膜間に極めて急峻な電位勾配を創出することが可能となる(図

2)。

図2:バイポーラー膜の触媒構造による反応活性点量および電位の違いに関する模式図

図3:(左)ナノシート集積膜を利用したバイポーラー膜の設計と(右)従来型ナノ粒子触媒との

重量規格化電流密度の比較

🔷セカンド・ウィーン効果: 強電場中において、溶液中の電解質が通常よりも高い割合で

電離する現象。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

雑誌名: Journal of the American Chemical Society

論文タイトル: Molecularly Thin Nanosheet Films as Water Dissociation Reaction Catalysts

Enhanced by Strong Electric Fields in Bipolar Membranes

DOI:10.1021/jacs.4c17830

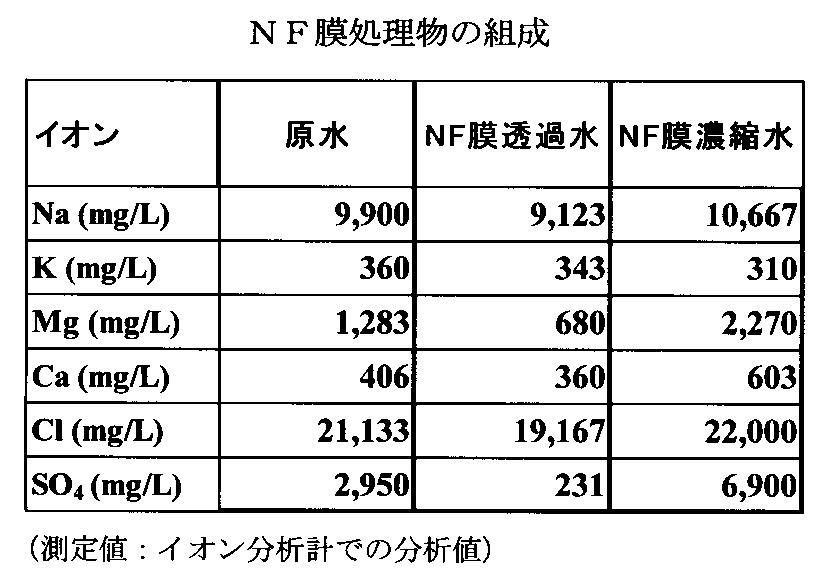

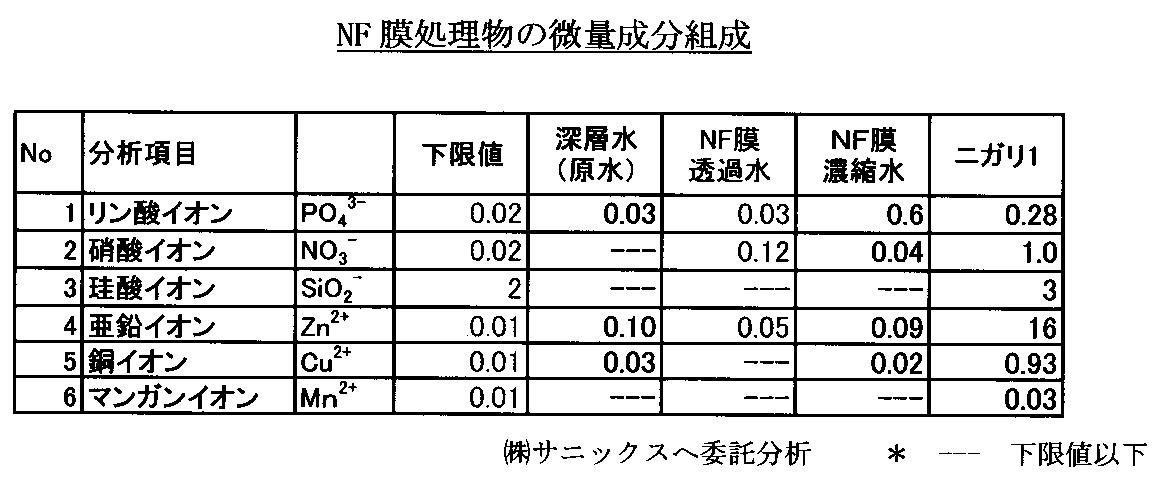

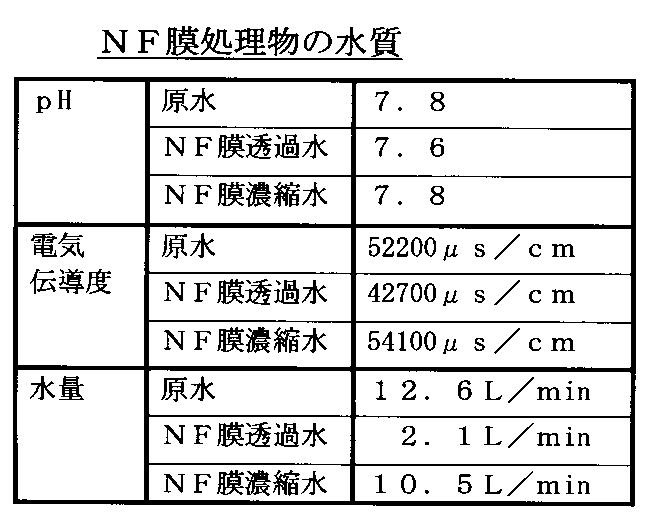

✳️ 海水循環システム試論 ①

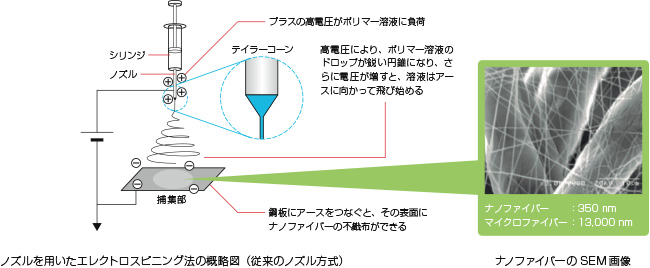

1️⃣ ナノフィルター構築編

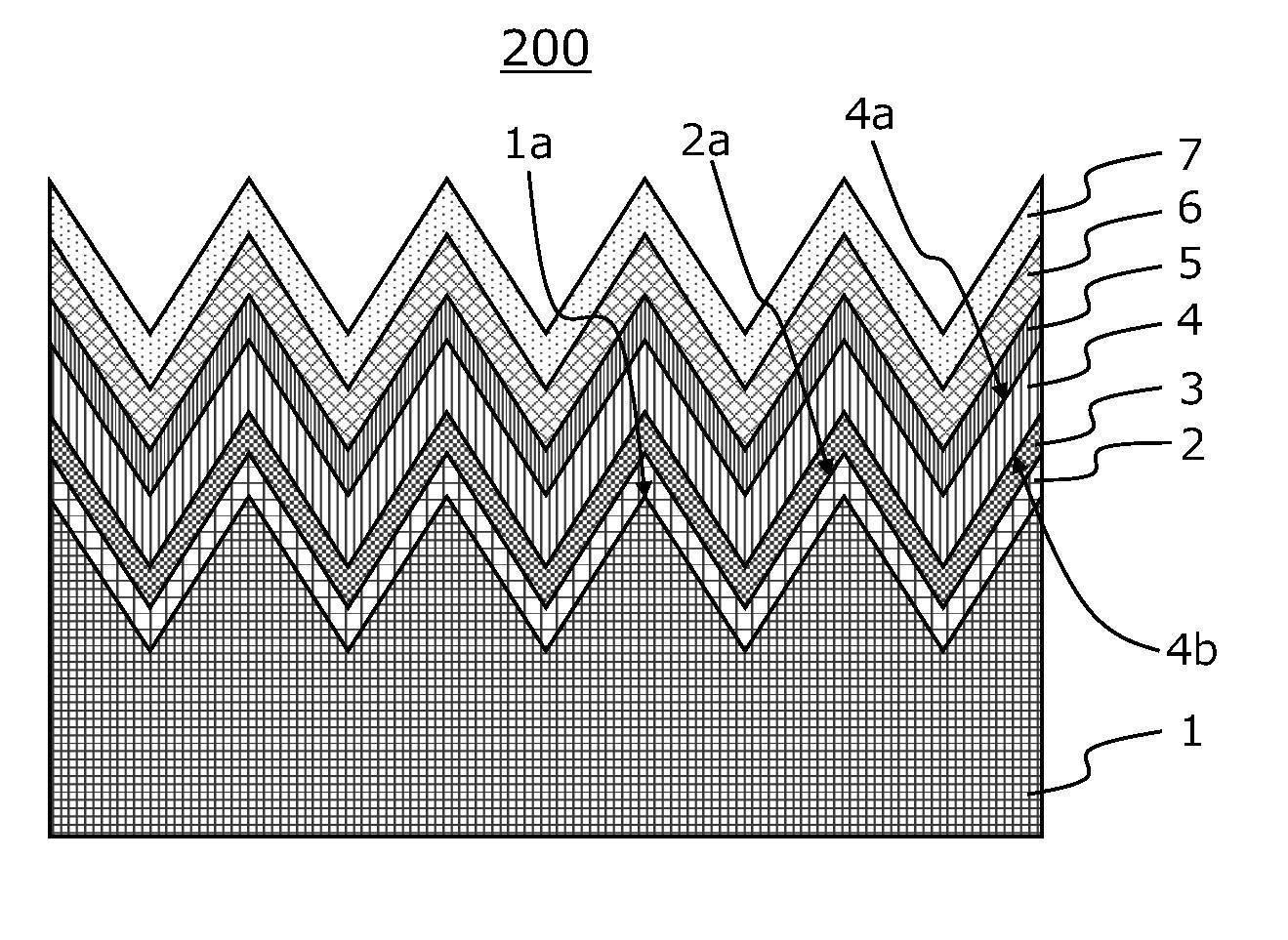

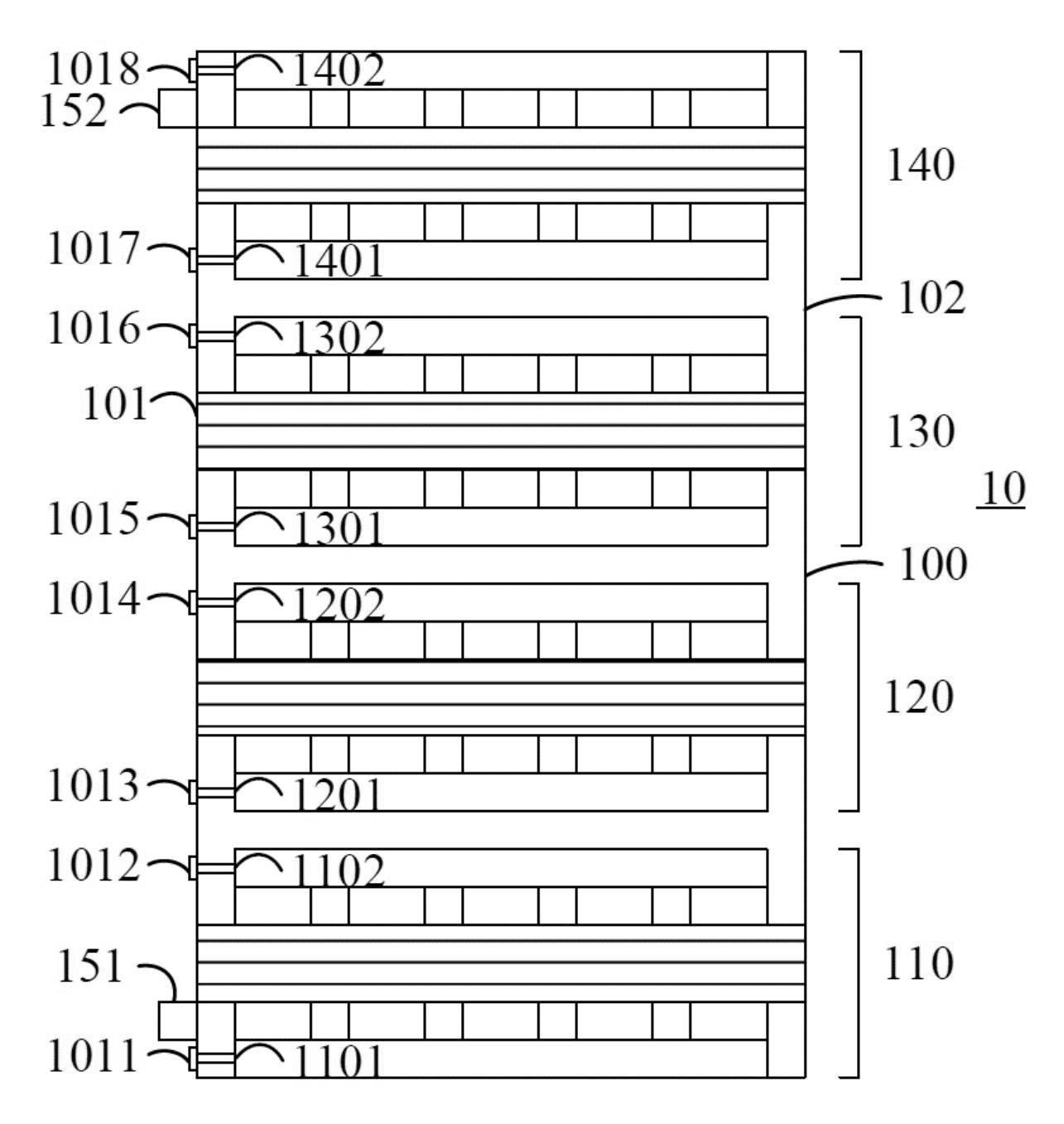

✳️ 特許事例③

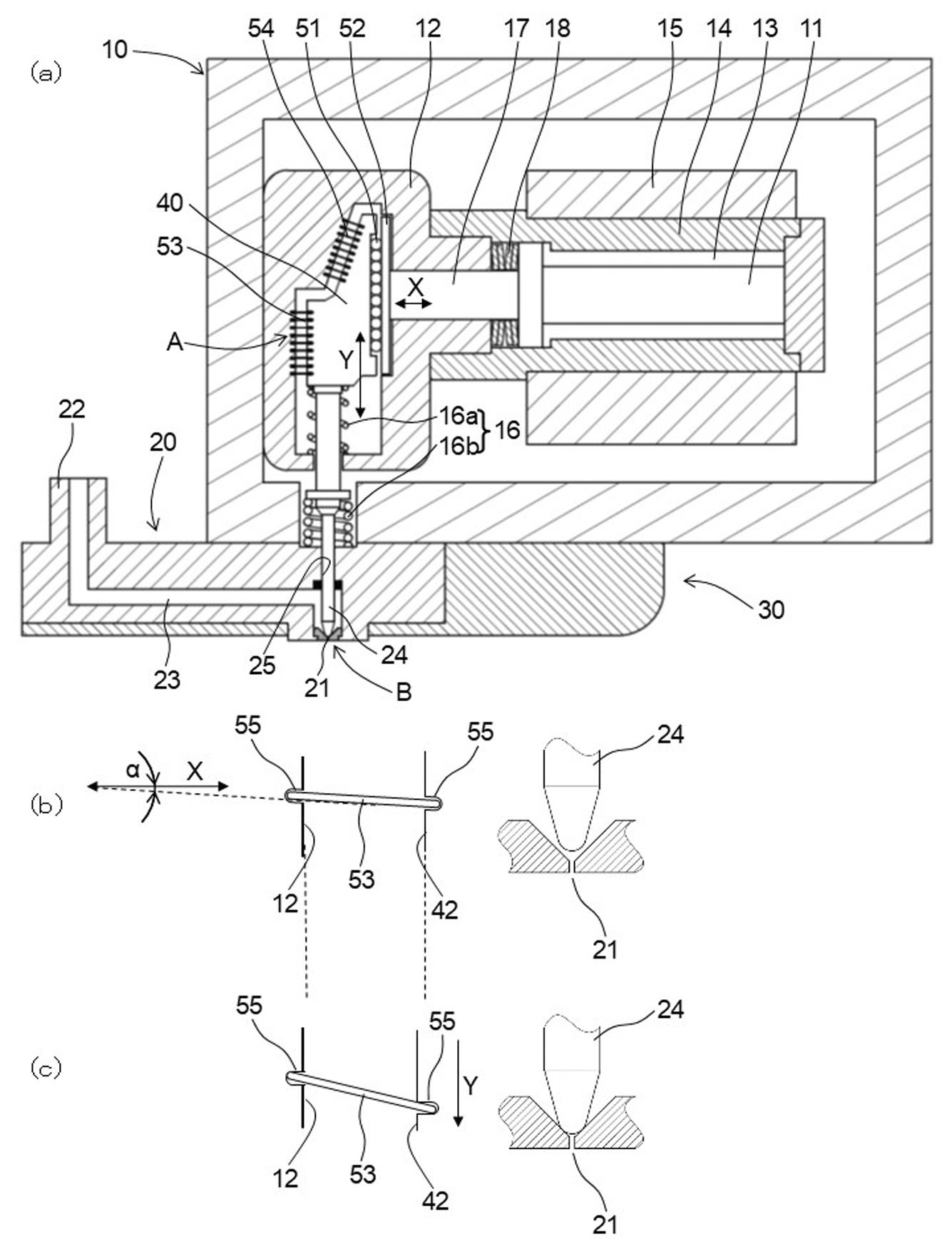

2️⃣ 特開WO2014/007262 淡水製造装置および淡水製造方法 東レ株式

会社 (特許消滅)

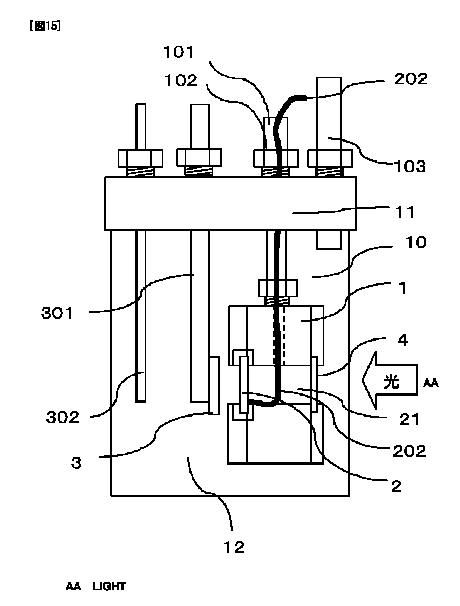

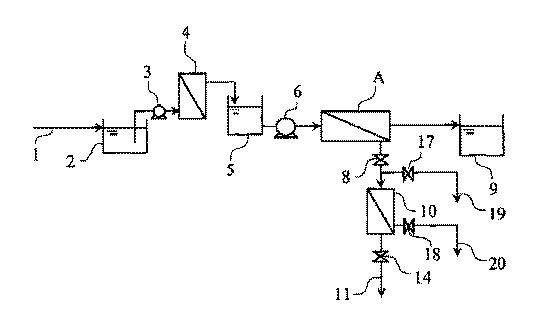

【要約】第1の被処理水1を加圧して半透膜ユニットAに送り、半透膜

によって濃縮水と透過水である淡水に分離して淡水を得るための淡水製

造装置であって、半透膜ユニットAから濃縮水を取り出す濃縮水ライン

11に流量調整ユニット8およびろ過ユニット10を配置するとともに、

ろ過ユニット10の上流側およびろ過ユニット10自体から選ばれる少

なくとも一つに、濃縮水の圧力をろ過ユニットの上限圧力以下に制御す

る保護ユニット(17,19、または18,20)を備えることを特徴

とする。

【符号の説明】【0040】1:第1の被処理水 2:被処理水タンク

3:取水ポンプ 4:前処理ユニット 5:中間タンク 6:昇圧ポンプ

8:濃縮水流量調節バルブ 9:透過水タンク 10:ろ過ユニット

11:濃縮水ライン 12:前処理水バルブ 13:前処理洗浄バルブ

14:濃縮水排出バルブ 15:前処理水供給ライン 16:前処理排

水ライン 17:バルブ 18:バルブ 19:濃縮水排出ライン 20:

濃縮水排出ライン 21:第2の被処理水 22:被処理水タンク 23

:取水ポンプ 24:前処理ユニット 25:混合水タンク 26:昇

圧ポンプ 28:濃縮水流量調節バルブ 29:透過水タンク 30:

背圧バルブ 35:前処理水タンク 36:昇圧ポンプ 38:濃縮水

流量調節バルブ 39:中間透過水タンク A:第1の半透膜ユニット

B:第2の半透膜ユニット C:第3の半透膜ユニット

【発明の詳細な説明】

【発明の効果】

本発明の淡水製造装置によれば、半透膜ユニット、特に、低圧で運転さ

れる逆浸透膜やナノろ過膜の濃縮水ラインにろ過ユニットを直結するよ

うにしたので、濃縮水に残留する圧力エネルギーを有効に活用して、濃

縮水の浄化を行い、濃縮水を有効利用したり、環境影響の小さい濃縮水

にして排出することが可能となる。

会社 国立大学法人神戸大学

【要約】半透膜の性能を有する薄膜層がポリケトン支持層に積層されて

いることを特徴とする、正浸透膜。

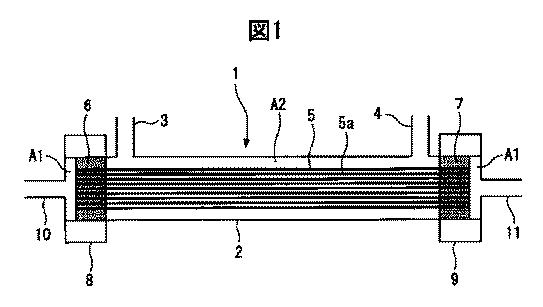

【符号の説明】 1 正浸透膜処理用の中空糸膜モジュール 2 筒状ケ

ース 3 シェル側導管 4 シェル側導管 5 正浸透中空糸膜束 5a

正浸透中空糸膜 6 接着剤固定部 7 接着剤固定部 8 ヘッダー

9 ヘッダー 10 コア側導管 11 コア側導管 12 輪状オリフ

ィス 13 円状オリフィス 14 二重管 100 正浸透処理システム

101 供給配管 102 循環配管 103 供給配管 104 循環

配管 110 高浸透圧供給部 111 低浸透圧供給部 A1 第1の

領域 A2 第2の領域

【発明の効果】

本発明の正浸透膜は、支持層における溶質の内部濃度分極が抑えられて

おり、透水量が効果的に向上されており、

濃厚溶液側からの溶質の逆拡散が低レベルに維持されており、そして

有機化合物を含む低浸透圧流体に対する耐久性が高い。従って、本発明

の正浸透膜を適用して得られる正浸透処理システムは、長期間安定して

高い性能を発揮することができる。本発明の正浸透処理システムは、例

えば、海水の淡水化、かん水の脱塩、排水処理、各種有価物の濃縮、オ

イル・ガスの掘削における随伴水の処理、浸透圧の異なる2液を利用し

た発電、糖類・肥料・冷媒の希釈などに、好適に用いることができる。

4️⃣ 特開2020-65993 膜分離装置および膜分離方法 東洋紡株式会社

【要約】下図2のごとく、第1液から濃縮された第1液である濃縮液を

得ると共に、第2液から希釈された第2液である希釈液を得る、膜分離

装置であって、半透膜と、半透膜で仕切られた第1室および第2室と、

を有し、第1液を所定の圧力で第1室に流し、第2液を所定の圧力より

も低い圧力で第2室に流すことで、第1室内の第1液に含まれる水を半

透膜を介して第2室内の第2液に移行させ、第1室から濃縮液を排出し、

第2室から希釈液を排出する、半透膜モジュールを備え、式:[浸透圧

差]=[第1液の浸透圧]-[第2液の浸透圧]で示される第1液と第

2液の浸透圧差が3MPa以下であり、半透膜モジュールとして、使用

済みの中空糸型逆浸透膜モジュールが使用される、膜分離装置。

使用済みの膜モジュールを用いてブラインコンセントレーションを行う

ことのできる、膜分離装置および膜分離方法を提供すること。

【発明の効果】 本発明によれば、使用済みの膜モジュールを用いてブラ

インコンセントレーションを行うことのできる、膜分離装置および膜分

方法を提供することができる。

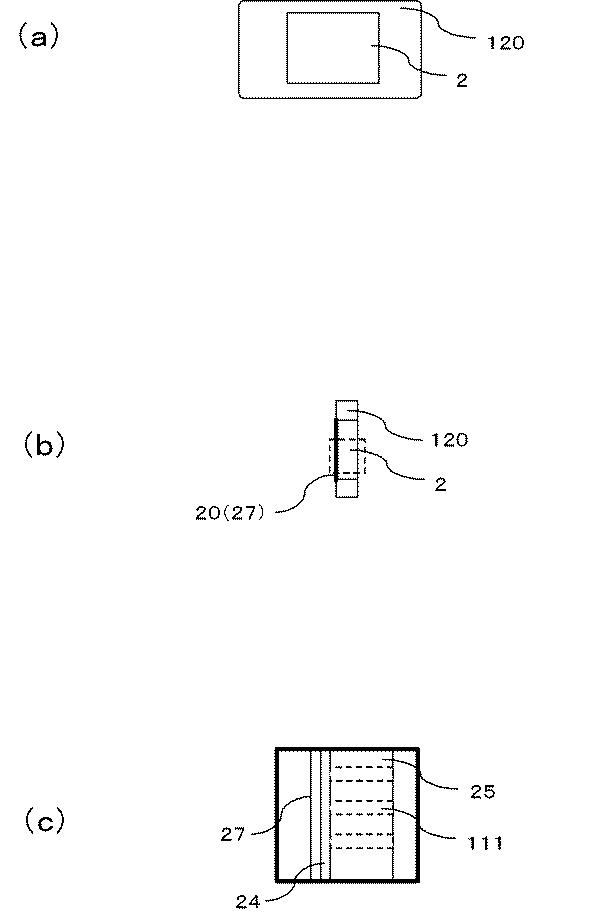

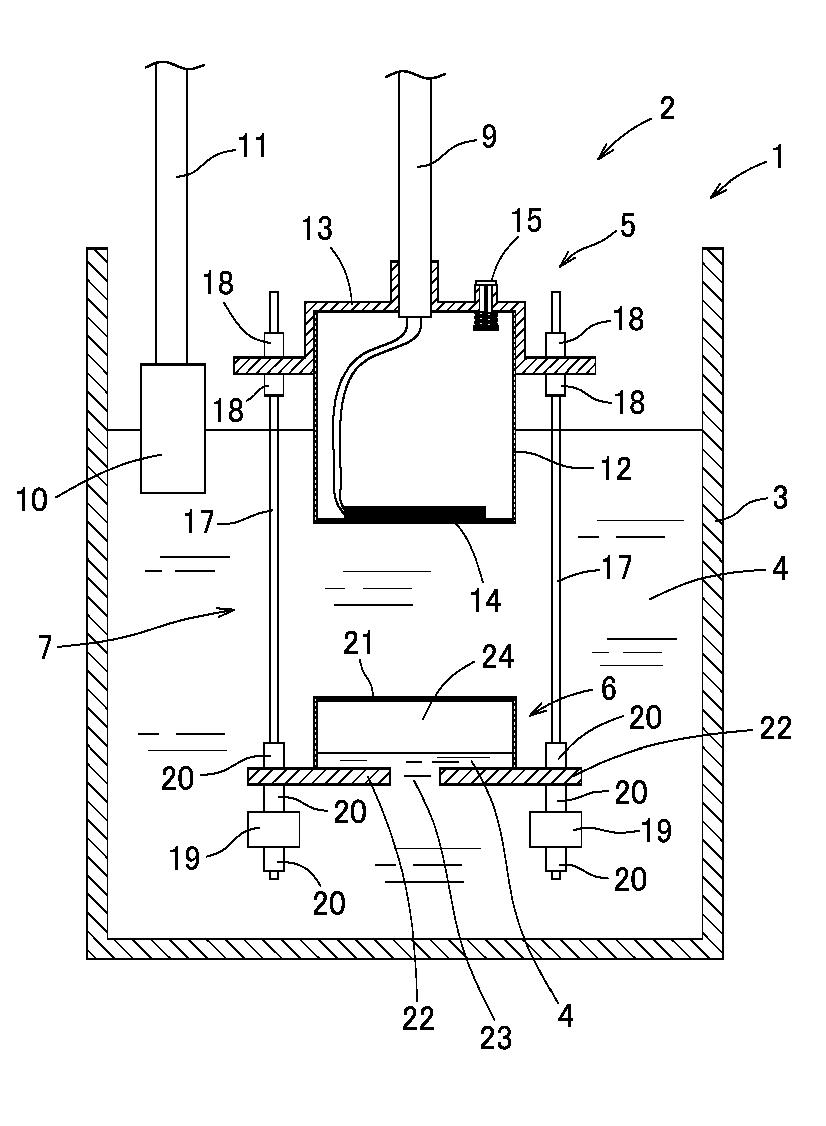

【図1】実施形態1の膜分離装置を示す模式図である。

【図2】中空糸型逆浸透膜モジュールを示す模式図である。

【図3】中空糸型逆浸透膜モジュールを示す概略断面図である。

【図4】使用済みの中空糸型逆浸透膜モジュールと新品のモジュールと

の膜透過流量を比較したグラフである。

【図5】スパイラル型の逆浸透膜モジュールを示す模式図である

【発明の詳細な説明】

海水から淡水を生産する造水システムは、高圧ポンプによって浸透圧より

高い所定の圧力に昇圧された海水を逆浸透(RO:Reverse Osmosis)

モジュールに供給し、RO膜を通過させることで、海水中の塩分等を除

去して淡水を取り出すシステムである。残りの海水は、濃縮塩水(ブラ

イン)としてROモジュールから排出される。

【発明を実施するための形態】

以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、図面

において、同一の参照符号は、同一部分または相当部分を表すものであ

る。また、長さ、幅、厚さ、深さなどの寸法関係は図面の明瞭化と簡略

化のために適変更されており、実際の寸法関係を表すものではない。

<膜分離装置>

以下、本発明の膜分離装置の実施形態について説明する。

〔実施形態1〕

本実施形態の膜分離装置では、第1液から濃縮された第1液である濃縮

液を得ると共に、第2液から希釈された第2液である希釈液を得ること

ができる。

図1を参照して、本実施形態の膜分離装置は、半透膜モジュール1を備

える。半透膜モジュール1は、半透膜10と、半透膜10で仕切られた

第1室11および第2室12と、を有する。図1では半透膜10を化し

て平膜のように描いているが、本実施形態で用いられる半透膜は、後述す

る図2および図3に示されるような中空糸型半透膜である。なお、中空

型半透膜(中空糸膜)は、スパイラル型半透膜などに比べて、膜モジュ

ールの容積当たりの膜面積を大きくすることができ、膜モジュールの容

積当たりの膜透過流量を高めることができる点で有利である。

そして、本実施形態においては、半透膜モジュールとして、使用済みの

中空糸型逆浸透膜モジュールが使用される。これにより、使用済みの膜

モジュールを用いてブラインコンセントレーションを行うことができ、

設備コストを低減することができる。【0025】

半透膜モジュール1においては、第1液を所定の圧力で第1室11に流

し、第2液を所定の圧力よりも低い圧力で第2室12に流すことで、第

1室11内の第1液に含まれる水を半透膜を介して第2室12内の第2

液に移行させ、第1室11から濃縮液が排出され、第2室12から希釈

液が排出される。

ここで、下記式で示される第1液と第2液の浸透圧差は、3MPa以下

である。

[浸透圧差]=[第1液の浸透圧]-[第2液の浸透圧]

上記式において、「第1液の浸透圧」とは、半透膜モジュール1の第1

室11に供給される直前の第1液の浸透圧であり、「第2液の浸透圧」と

は、半透膜モジュール1の第2室12に供給される直前の第2液の浸透圧

である。【0027】

上記浸透圧差が3MPa以下であるとの規定は、浸透圧差が負(マイナ

ス)の値である場合を含むことを意味する。浸透圧差は、好ましくは2.

5MPa以下である。【0028】

第1室11に流される第1液の「所定の圧力」(第1圧力)は、特に制

限されないが、好ましくは3~8MPaであり、より好ましくは5~8

MPaである。【0029】

なお、上記「浸透圧差」が下記式で示される「第1液と第2液の圧力差

」よりも小さければ、理論上、BC(の膜分離工程)は実施可能である

。「第1液と第2液の圧力差」に対する「浸透圧差」の比率は、好まし

くは50%以下であり、より好ましくは30%以下である。なお、「50

%以下」および「30%以下」との規定は、浸透圧差の比率が負(マイ

ナス)の値である場合を含む。

[第1液と第2液の圧力差]=[第1液の圧力]-[第2液の圧力]

【0030】 このように、ブラインコンセントレーション(BC)にお

いては、RO法のように対象液(高浸透圧液)と淡水との間の高い浸透

圧差に逆らって逆浸透を起こさせるための高い圧力が必要なく、比較的

低圧の加圧によって、対象液の膜分離を実施することができる(第1液

を濃縮し、第2液を希釈することができる)。また、BCを用いることで、

RO法よりも高濃度の対象液をさらに濃縮すること等が可能となる。

【0031】 なお、浸透圧差は0Paであってもよい。また、第1液と

第2液は同じ液であってもよく、異なる液であってもよい。【0032】

膜分離装置は、圧力低下装置として、例えば、高圧ポンプ31によ

って所定の圧力に昇圧された対象液を半透膜モジュール1の第1室11

と第2室12とに分けて流すことのできる分流弁4などを備えていても

よい(図1)。なお、分流弁4(圧力低下装置)は、第2室12に流され

る対象液を所定の圧力より低い圧力に減圧する機能を有している。

【図1】実施形態1の膜分離装置を示す模式図

【0033】 このような圧力低下装置を用いることで、例えば、第1液

と第2液が同じ液(対象液)である場合に、同じ流路から供給される対

象液の一部を第1液として所定の圧力で第1室11に供給しつつ、対象

液の他の一部を第2液として、圧力低下装置を通過させることによって

、所定の圧力より低い圧力で第2室12に流すことができ、該圧力低下

装置の上流側の対象液の流路が1本で済むという利点がある。【0034】

第1液および第2液は、水を含む液体であれば特に限定されず、溶液お

よび懸濁液のいずれであってもよい。第1液および第2液としては、例

えば、海水、河川水、汽水、排水などが挙げられる。排水としては、例

えば、工業排水、生活排水、油田またはガス田の排水(随伴水)などが

挙げられる。【0035】

また、本実施形態の膜分離装置が造水量向上システムに用いられる場合

、膜分離装置に供給される第1液および第2液は、逆浸透工程で排出され

る濃縮原液であってもよい。【0036】

なお、第1液および第2液は、液中に含まれる微粒子、微生物等を除

去するための前処理が施されたものであってもよい。前処理としては、海

水淡水化技術に用いられる種々公知の前処理を実施することができ、例

えば、NF膜、UF膜、MF膜等を用いたろ過、次亜塩素酸ナトリウム

の添加、凝集剤添加などが挙げられる。【0037】

なお、膜分離装置は、図1に示されるように1つの半透膜モジュール1

を用いた1段の装置であってもよく、複数の半透膜モジュールを用いた

多段の装置であってもよい。【0038】

なお、図1に示される膜分離装置において、高圧ポンプ31の上流側に

は、図示しない前処理装置を備えていてもよい。前処理装置は、ポンプ

30で取水した原液(対象液)を砂濾過やUF膜(Ultrafiltration:限外

ろ過膜)、MF膜(Microfiltration:精密ろ過膜)、カートリッジフィル

ターなどによって処理する装置である。前処理装置により、原液から濁

質を除去し、半透膜モジュール1等を含む膜分離装置に適合する水質の

原液を得ることができる。必要により、pHの調整手段や塩素添加装置

などを付け加えることも可能である。

図3 中空糸型逆浸透膜モジュールを示す概略断面図

(中空糸型逆浸透膜モジュール)

以下、本実施形態において半透膜モジュールとして用いられる使用済み

の中空糸型逆浸透(RO)膜モジュールの一例について説明する。

【0040】 図2および図3を参照して、中空糸型逆浸透膜モジュール

(半透膜モジュール)1は、中心に配置された複数の孔21を有する芯

管(多孔分配管)2と、その周囲に配置された複数の中空糸膜10と、

芯管2および複数の中空糸膜10をそれらの両端で固定する2つの樹脂

壁61とを備える。なお、複数の中空糸膜10はその両端に開口部を有

している。これらの部材を含む中空糸膜エレメントは、2つの保持部材6

2にO-リング62aが介在した液密状態で保持され、圧力容器7内に

収容されている。

液密状態で保持され、圧力容器7内に収容されている。【0041】

また、中空糸型RO膜モジュール1は、4つのポート(第1液供給口

100a、第1液排出口100b、第2液供給口101aおよび第2液

排出口101b)を有している。第1液供給口100aは、芯管2の内

部に連通し、さらに芯管2の孔21を介して中空糸膜10の外側100

に連通している。第1液排出口100bは、中空糸膜10の外側100

に連通している。第2液供給口101aおよび第2液排出口101bは、

中空糸膜10の開口部(第1開口部10aおよび第2開口部10b)を

介して複数の中空糸膜10の内部に連通している。【0042】

第1液は、第1液供給口100aを介して、芯管2内に供給され、孔

21を介して中空糸膜10の外側100に流される。中空糸膜10の外

側100を通過した第1液は、第1液排出口100bから取り出される。

【0043】 第2液は、第2液供給口101aを介して、中空糸膜10

の第1開口部10aより中空糸膜10の内部(中空部)に供給される。

中空糸膜10の内部を流れて通過した第2液は、中空糸膜10の第2開

口部10bを介して、第2液排出口101bから取り出される。【0044】

なお、本実施形態では、第1液を中空糸膜10の外側100に流すと共

に第2液を中空糸膜10の中空部内に流す場合について説明した。中空

糸膜の内側(中空部)を流れる流体(第1液)を加圧する場合、圧力損

失が大きく、第1液を十分に加圧することが難しいため、通常は、上記の

ように第1液を中空糸膜10の外側100に流すことが好ましい。

【0045】 ただし、第1液中に含まれる水は、中空糸膜10を透過し

て第2液中に移動すればよい。すなわち、第1液を中空糸膜10の外側

100に流すと共に第2液を中空糸膜10の中空部内に流してもよく、ま

たは、第2液を中空糸膜の外側100に流すと共に第1液を中空糸膜10

の中空部内に流してもよい。言い換えれば、中空糸型RO膜モジュール

1において、半透膜10の内部が第1室であり半透膜10の外部が第2

室であってもよく、半透膜10の外部が第1室であり半透膜10の内部

が第2室であってもよい。【0046】

芯管2は、複数の孔21を有する管状体であれば特に限定されない。

孔21は、放射状に各方向に設けられていることが好ましい。また、芯

管2は、中空糸型RO膜モジュール1の略中心部に配置されていること

が好ましい。【0047】

中空糸型RO膜モジュール1の圧力容器7の内部の断面積に対して、芯

管の断面積の割合は、特に限定されないが、好ましくは4~20%であ

る。芯管2の径は大きすぎると、中空糸型RO膜モジュール1内で中空

糸膜10が占める領域が減少し、半透膜の面積が減少するため、容積あ

たりの透水量が低下することがある。また、芯管2の径が小さすぎると、

芯管2内に供給される流体が芯管内を流動する際の圧力損失が大きくな

り、中空糸膜10の内部と外側100にかかる有効圧力差が小さくなり

、処理効率が低下することがある。また、強度が低下して、流体が中空

糸膜10内を流れる際に受ける中空糸膜10の張力により芯管2が破損

する場合がある。【0048】

図3において、第1液供給口100a、第1液排出口100b、第2液

供給口101aおよび第2液排出口101bは、壁部材13,14に設

けられているが、このような形態に限定されず適宜変更することができ

る。例えば、第1液供給口100a、第1液排出口100b、第2液供

給口101aおよび第2液排出口101bの少なくともいずれかが、圧

力容器7の外周部に設けられていてもよい。【0049】

半透膜モジュール(中空糸型RO膜モジュール)の形態としては、特に

限定されないが、図2および図3に示されるような中空糸膜をストレー

トに配置した軸流型モジュールや、中空糸膜を芯管に巻きつけたクロスワ

インド型モジュールなどが挙げられる。【0050】

半透膜10は中空糸膜であり、RO膜である。中空糸膜(RO膜)の孔

径は、2nm以下であることが好ましい。本実施形態において用いられ

る中空糸型RO膜モジュールは使用済みのものであるため、中空糸膜(R

O膜)の塩除去率は、例えば、90%以上であればよい。また、中空糸

膜(RO膜)の透水性能は、例えば、新品のRO膜の40%程度以上であ

ればよい。【0051】

中空糸膜を構成する材料としては、特に限定されないが、セルロース系

樹脂、ポリスルホン系樹脂およびポリアミド系樹脂の少なくともいずれ

かを含む材料であることが好ましく、セルロース系樹脂およびポリスル

ホン系樹脂の少なくともいずれかを含む材料であることがより好ましい。

【0052】 セルロース系樹脂は、好ましくは酢酸セルロース系樹脂で

ある。酢酸セルロース系樹脂は、殺菌剤である塩素に対する耐性があり

、微生物の増殖を抑制できる特徴を有している。酢酸セルロース系樹脂

は、好ましくは酢酸セルロースであり、耐久性の点から、より好ましく

は三酢酸セルロースである。【0053】

ポリスルホン系樹脂は、好ましくはポリエーテルスルホン系樹脂である。

ポリエーテルスルホン系樹脂は、好ましくはスルホン化ポリエーテルス

ルホンである。【0054】

具体的な中空糸膜の一例としては、全体がセルロース系樹脂から構成さ

れている単層構造の膜が挙げられる。ただし、ここでいう単層構造とは、

層全体が均一な膜である必要はなく、例えば、特開2004-81913

号公報に開示されるように、外周表面近傍に緻密層を有し、この緻密層が

実質的に中空糸膜の孔径を規定する分離活性層となっていることが好ま

しい。【0055】

具体的な中空糸膜の別の例としては、支持層(例えば、ポリフェニレンオ

キサイドからなる層)の外周表面にポリフェニレン系樹脂(例えば、ス

ルホン化ポリエーテルスルホン)からなる緻密層を有する2層構造の膜が

挙げられる。また、他の例として、支持層(例えば、ポリスルホンまたは

ポリエーテルスルホンからなる層)の外周表面にポリアミド系樹脂から

なる緻密層を有する2層構造の膜が挙げられる。

【0056】 中空糸膜の内径は、好ましくは10~700μmであり、

より好ましくは50~300μmである。【0057】

中空糸膜(膜全体)の厚みは、好ましくは40~200μmであり、より

好ましくは50~170μmである。なお、膜厚は(外径-内径)/2で

算出できる。また、中空糸膜の中空率〔(内径/外径)2×100(%)〕は

、好ましくは10~50%であり、より好ましくは12~30%である

。なお、中空率は、中空糸膜の横断面における中空部の面積の割合である。

【0058】 中空糸膜の長さは、特に限定されないが、好ましくは15

~400cm、より好ましくは20~350cmである。【0059】

図4は、使用済みの中空糸型逆浸透膜モジュールと新品のBC用半透膜

モジュールとの膜透過流量を比較したグラフである。膜透過流量はBC

における性能であり、第1液への加圧の圧力は6.5MPaで一定とし

た。なお、RO中古膜の内径は新品BC膜の内径より小さかったため、

第2液への加圧の圧力は、RO中古膜で3.5MPaとし、新品BC膜で

0.5MPaとした。【0060】

図4に示されるように、新品のBC用半透膜モジュールの中空糸膜(新

品BC膜)は、運転開始から暫くの間は膜透過流量が経時的に低下する。

これは、BCにおける加圧により中空糸膜の圧密化が経時的に進行する

ためであると考えられる。一方、使用済みの中空糸型RO膜モジュール

の中空糸膜(RO中古膜)は、既に圧密化されているため、運転開始時

であっても経時的な膜透過流量の低下は起こらない。【0061】

このように、使用済みの中空糸型RO膜モジュールは、経時的な透水性

能の低下が起こらないという利点がある。経時的な透水性能の低下が起き

る場合、BCの処理能力を所定の値に保つためには、第1液への加圧の

圧力を増加する等の調整(制御)が必要になってしまう。特にBCは、

前段および/または後段に他の膜分離処理が組み合わせられたシステム

として利用される場合があり、上記のような圧力調整は非常に複雑かつ

難であるため、BCにおいて膜モジュールの経時的な透水性能の低下が

起こらないことは、重要な利点である。【0062】

<膜分離方法>

本発明は、第1液から濃縮された第1液である濃縮液を得ると共に、第

2液から希釈された第2液である希釈液を得る、膜分離方法にも関する。

【0063】 本実施形態の膜分離方法は、少なくとも膜分離工程を備え

る。

図4.使用済みの中空糸型逆浸透膜モジュールと新品のモジュールとの膜

透過流量を比較したグラフ

図5 スパイラル型の逆浸透膜モジュールを示す模式図

【0064】

膜分離工程では、半透膜10と、半透膜10で仕切られた第1室11

および第2室12と、を有する半透膜モジュール1が用いられる。半透

膜モジュール1に対して、第1液を所定の圧力で第1室11に流し、第

2液を所定の圧力よりも低い圧力で第2室12に流すことで、第1室11

内の第1液に含まれる水を半透膜を介して第2室12内の第2液に移行

させ、第1室11から濃縮液を排出し、第2室12から希釈液を排出す

る。【0065】 ここで、下記式で示される第1液と第2液の浸透圧差

が3MPa以下(負の値である場合を含む)である。

[浸透圧差]=[第1液の浸透圧]-[第2液の浸透圧]

【0066】 そして、本実施形態の膜分離方法においては、半透膜モジ

ュールとして、上述したような使用済みの中空糸型逆浸透膜モジュール

が使用される。【0067】

今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものでは

ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて

特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範

囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

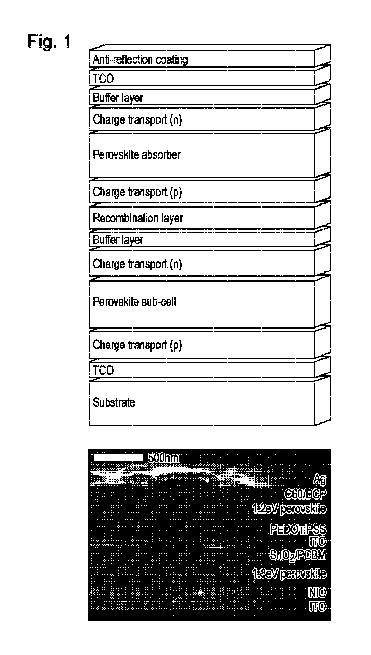

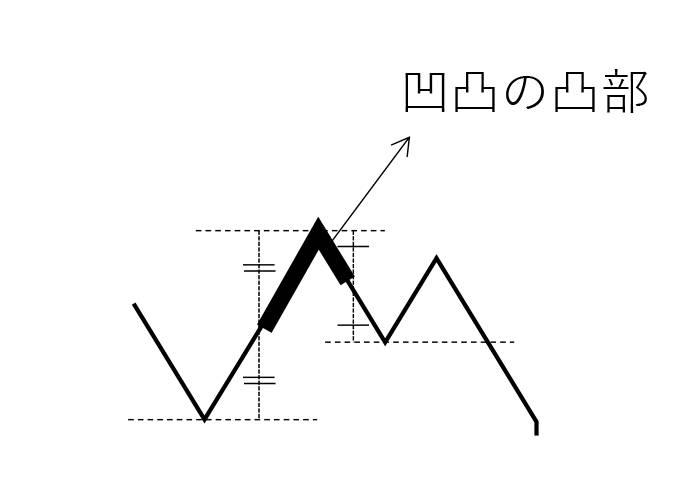

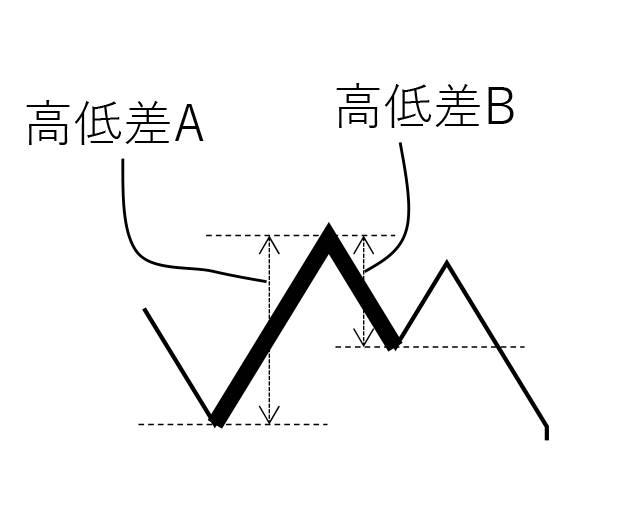

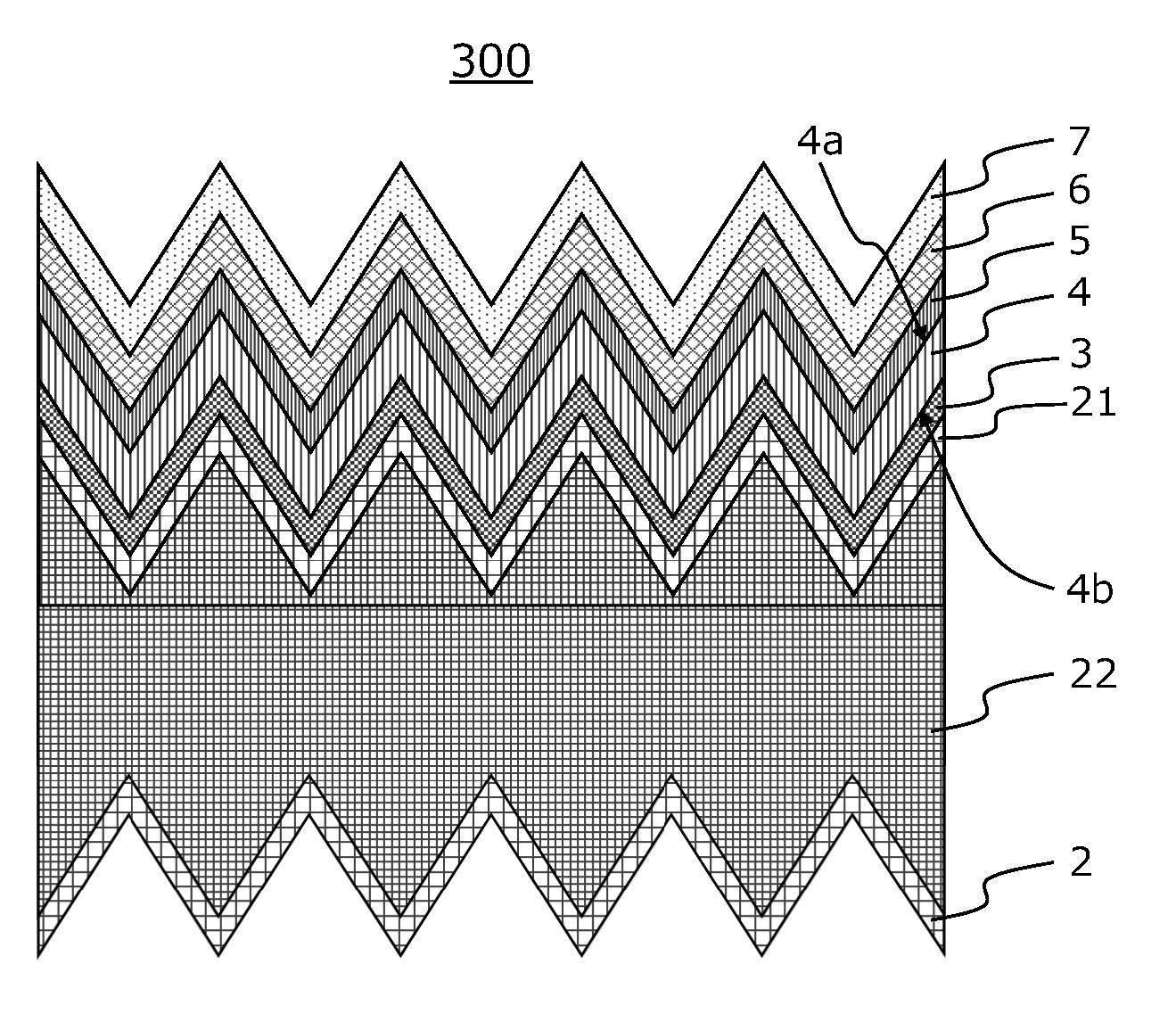

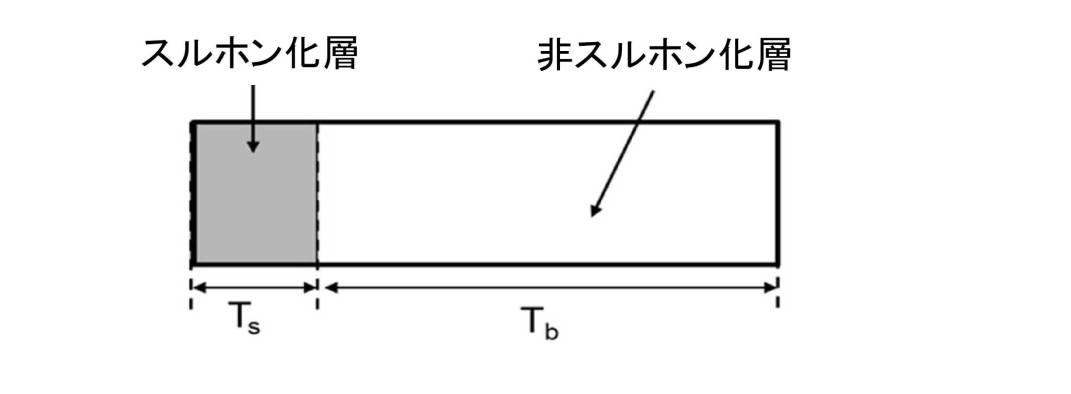

5️⃣ 特開2021-159784 ポリフェニレン系半透膜およびその製造方法

東洋紡株式会社

【要約】下図3のごとく、ポリフェニレン系樹脂を含む材料から構成され

た半透膜であって、前記半透膜は、第1の表面の少なくとも一部がスル

ホン化されており、前記半透膜の厚み方向の断面に対して、元素分析に

よりスルホン酸基由来の硫黄元素の濃度分布を測定した際に、スルホン

化層厚みTs/(スルホン化層厚みTs+非スルホン化層厚みTb)×1

00で得られるスルホン化層の比率が50%以下である、ポリフェニレ

ン系半透膜で、薬品性(耐塩素性、耐酸、耐アルカリ)、膜性能および膜

強度を両立した、ポリフェニレン系樹脂を原料とした半透膜を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリフェニレン系樹脂を含む材料から構成された半透膜

であって、 前記半透膜は、第1の表面の少なくとも一部がスルホン化さ

れており、 前記半透膜の厚み方向の断面に対して、元素分析によりスル

ホン酸基由来の硫黄元素の濃度分布を測定した際に、下記式で得られる

スルホン化層の比率が50%以下である、ポリフェニレン系半透膜。

スルホン化層の比率(%)=スルホン化層厚み/(スルホン化層厚み+

非スルホン化層厚み)×100

【請求項2】 前記比率が5%以上40%以下である、請求項1に記載の

ポリフェニレン系半透膜。

【請求項3】 前記半透膜の第2の表面はスルホン化されていない、請求

項1または2に記載のポリフェニレン系半透膜。

【請求項4】 前記半透膜の第2の表面は、硫黄元素比率が0.1atm

%未満である、請求項1~3のいずれかに記載のポリフェニレン系半透

膜。

【請求項5】 スルホン化度が0.1×104meq./m3~9.0×104

meq./m3である、請求項1~4のいずれかに記載のポリフェニレン

系半透膜。

【請求項6】 ポリフェニレン系樹脂を含む材料から製造された半透膜基

材の第1の表面に硫酸を接触させてスルホン化処理を行う、請求項1~

5のいずれかに記載のポリフェニレン系半透膜の製造方法。

【請求項7】前記硫酸は、濃度が90~98wt%である、請求項6に

載のポリフェニレン系半透膜の製造方法。

【請求項8】第2の表面側を加圧した状態で前記半透膜基材の第1の表

面に硫酸を接触させる、請求項6または7に記載のポリフェニレン系半

透膜の製造方法。

🪄さて、海水の淡水化=脱塩・有機化合物・有価(無機・有機)物質・

有害物回収➡️分別回収(再利用)と収率とシステムの維持の測定・評

価・是正となる。そして、二酸化炭素は回収・炭炭化水素化合物など

への製造、淡水・海水は水素製造を加え、再エネ百%の巨大なコンビ

ナートが構築する。加えて、新しい触媒創生することでグレードアッ

プさせた新しいコンビナートと成長させ、気候変動を穏やかにするこ

とがわたし(たち)の最終ミッションだ。(笑)

● 今日の言葉:「新型の超新星爆発」を初観測!? 金は宇宙から降っ

てきた?そうなんだ?!

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

![]()

ウイルス解体新書特版

ウイルス解体新書特版