彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと伝え

られる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の井伊軍団

編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと兜(かぶと)を合体

させて生まれたキャラクタ。

【季語と短歌:8月18日】

盂蘭盆会父の納屋に思い馳せ ![]()

🪄 Obon Festival: Thinking of my father's barn

🟡日本発Z革命 ⓴

気候変動禍ゼロ・再エネ・人工燃料・超資源回収

アルテミス

アルテミス

「いまさらなのですが自由な議論という倫理が大切なのね。」

「で、ハッキング行為は反倫理的な公的集団あっても「その枠組み」に反す

る行為は”違法”ですね。大国と言えど。」

「社会主義国家と名乗る国家は皆”ハッキング常態の専制国家”」

「はい!いまさらながら改善は、夢のまた夢。」![]() アルマティ

アルマティ

「はい、はいっと!」

「だから、経済戦略とかとかいわず、社会革命しちゃおうとね」

「なんで知っているの?!」(爆笑!)![]() レプトー

レプトー

2️⃣ 特開2024-75861 二次電池の正極材料 国立大学法人 名古屋工業大学

(審査前)⓶

(単層カーボンナノチューブのチューブ内へのヨウ素導入の方法)

具体的な実施例として以下の操作でI@SWCNTを合成し、リチウムイオ

ン電池特性を試験した。

本実験に用いたSWCNTとしては、平均直径2.5 nmのもの(SWCN

T-2.5)と、平均直径1.0 nmのもの(SWCNT-1.0)を用い

た。いずれのSWCNTもチューブ端の少なくとも一方が開口しており、自

立膜(バッキーペーパー)の状態であるものを使用した。

【0017】

SWCNT-2.5またはSWCNT-1.0を1.0 mol/L NaI

水溶液に浸漬し、0.8V vs. Ag/AgClの電位を20 分間印加し

た。この電圧印加により、SWCNTの内部にはヨウ素分子が内包される。

図2と図3はヨウ素内包後のラマンスペクトルを示したものである。SWC

NT-2.5、SWCNT-1.0いずれにおいても、電圧印加により180

cm-1付近に新たな散乱ピークが生じていることが確認できる。このピー

クはSWCNT内に内包されたポリヨウ化物イオンに由来するものである(

非特許文献2)。内包されたヨウ素量は電位印加前後の質量変化から算出した。

SWCNT-2.5を用いた場合にはI:SWCNT=1:0.91(質量

比)、SWCNT-1.0を用いた場合にはI:SWCNT=1:2.1(

質量比)であった。【0018】

SWCNTとしては、上記のものに限られず、ヨウ素分子が内包されるもの

であればよい。I:SWCNTの質量比は印加電位と電圧の印加時間によっ

て調節可能である。また、その質量比は重量エネルギー密度と貯蔵ヨウ素の

電解壁への溶出防止の観点から、I:SWCNT=2:1~1:2が好まし

く、1:1~1:2がより好ましい。【0019】

(電気化学測定の方法)

サイクリックボルタメトリ測定は、I@SWCNTを作用電極、リチウム金

属箔を参照電極、リチウム金属箔を対電極とした3電極式セルを構築して行

った。また、定電流充放電測定は、I@SWCNTの自立膜を正極、リチウ

ム金属箔を負極した2電極式セルを用いて行った。いずれのセルにおいても、

ジオキソラン(DOL)とジメトキシエタン(DME)を体積比1:1の割

合で混合した溶媒に対して、リチウムトリフルオロメタンスルホニルアミド

(LiTFSA)、硝酸リチウム(LiNO3)、塩化リチウム(LiCl)

を、それぞれ1.0 mol/L、0.2mol/L、0.1 mol/Lの

濃度になるように溶解させたものを電解液として用いた。セル内に酸素や水

が混入するのを防ぐため、セルの構築および測定はすべて高純度アルゴンを

充填したグローブボックス内で実施した。【0020】

サイクリックボルタメトリは、5.0 mV/sの掃引速度で2.0V vs.

Li/Li+~4.0 V vs. Li/Li+の範囲で測定した。

定電流充放電は、掃引速度を5 mV/sとして、2.5V vs. Li/

Li+~3.6V vs.Li/Li+の範囲で測定した。この測定は充電か

ら実施した。【0021】

図4はI@SWCNT-2.5電極のサイクリックボルタモグラムである。

約2.55 V vs.Li/Li+と約3.25 V vs.Li/Li+の2

か所に酸化還元対が観測されている。前者は、反応式(1)に(式1)![]()

後者は、反応式(2)に(式2)![]()

それぞれ対応するものである。SWCNT内に内包されたヨウ素が2段階の

可逆的な酸化還元反応を示すことが確認できる。

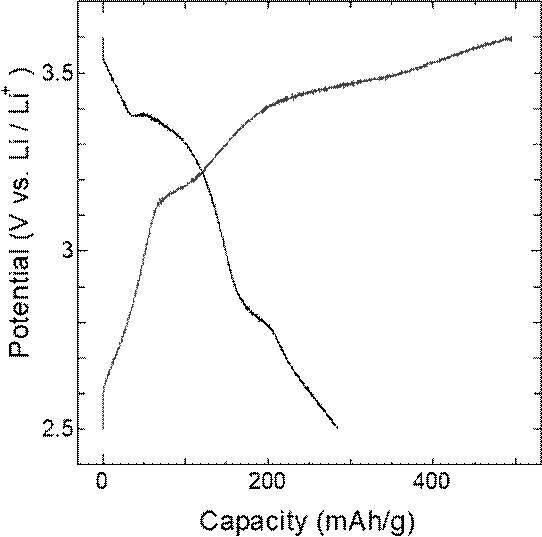

【図5】I@SWCNT-2.5(平均直径2.5 nm)電極を正極とした

リチウムイオン電池における充放電測定結果を示す図

図5はI@SWCNT-2.5電極を正極としたリチウムイオン電池につい

て、100 mA/g(gはヨウ素質量を示す)の電流密度の条件で測定した

充放電について、第3サイクルの結果を示したものである。充電・放電いず

れにおいても約3 V vs.Li/Li+と約3.5 V vs.Li/Li+

の2か所に電位平坦部が観測された。このような電位平坦部はI@SWCN

T-1.0を正極とした場合にも観測された(図6)。【0023】

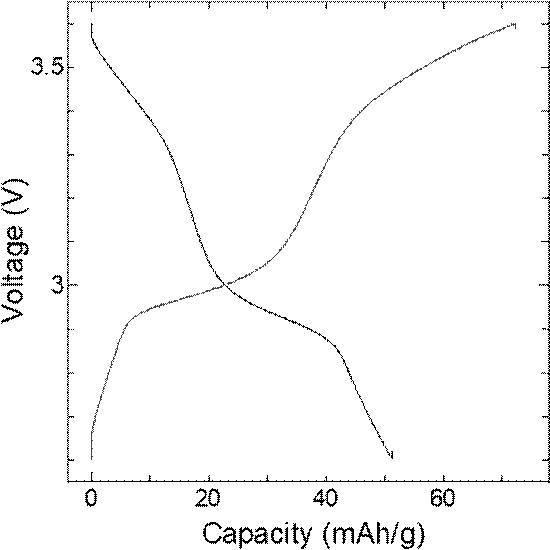

【図6】I@SWCNT-1.0(平均直径1.0nm)電極を正極とした

リチウムイオン電池における充放電測定結果を示す図

前者は反応式(1)、後者は反応式(2)に対応するものである。反応式(1)

と反応式(2)、どちらの反応も理論容量は211 mAh/g(gはヨウ素

質量)である。つまり、反応式(1)と反応式(2)が同時に起こった場合

の理論容量は422 mAh/gである。I@SWCNT-2.5を正極とし

た場合、今回の実験で得られた電極の放電容量は285 mAh/g(gはヨ

ウ素質量)であり、SWCNT内に内包されたヨウ素の約67.5%が電池

反応に寄与していることがわかる。 【0024】

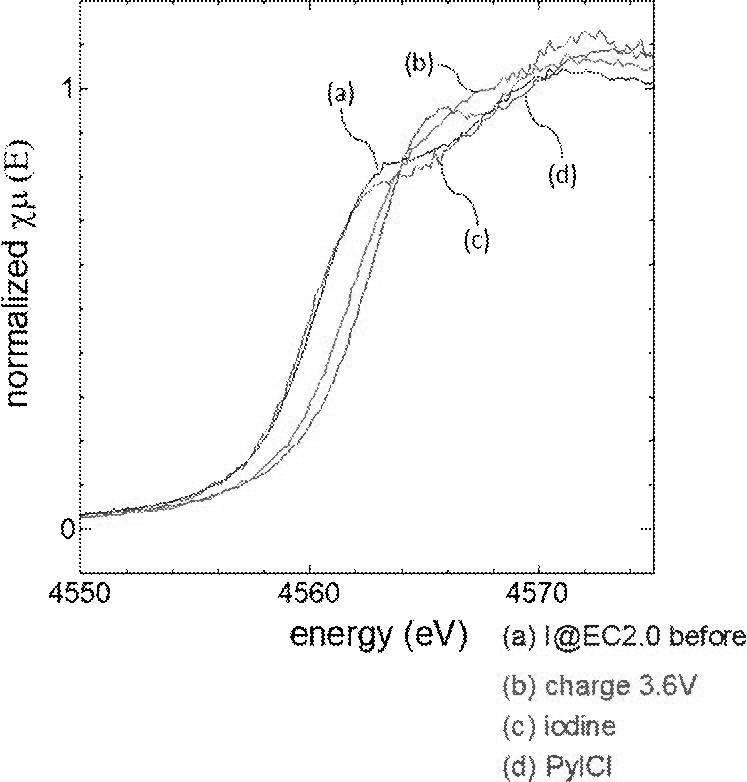

【図7】充放電前後のSWCNT内のヨウ素の化学状態をX線吸収分光測定

(I-L3 XAFS)により調査した結果であって、(a)充放電開始前の

電極、(b)充電状態の電極(3.6 V vs.Li/Li+で定電流充放電

を休止)(c)I0の標準試料(I2粉末)(d)I+の標準試料(PyIC

l/ピリジン一塩化ヨウ素)示す図

図7中の(a)は、充放電前後のSWCNT内のヨウ素の化学状態をX線吸

収分光測定(I-L3 XAFS)により調査した結果である。充放電開始前

の電極では、吸収端の位置は約4560 eVにあり、ヨウ素の酸化数は0の

状態(I2)であることが読み取れる。図7中の(b)は、充電状態の電極

(3.6 V vs.Li/Li+で定電流充放電を休止)に対してI-L3

XAFS測定を行った結果である。充電開始前よりも吸収端の位置が約1.3

eV高エネルギー側にシフトしており、図7中の(d)との比較から酸化数

が+1のヨウ素が生成していることがわかる。【0025】

以上の結果より、従来のリチウムヨウ素電池(特許文献1、非特許文献3)

で用いられてきた反応式(1)だけでなく、反応式(2)の反応も可逆的に

利用可能なことが示された。

すなわち電解液中に塩化物イオンを添加することで、2段階目の反応生成物

(I+)をハロゲン間化合物(ICl)の形で安定化することができる。ま

た、酸化還元反応をカーボンナノチューブ内で起こすことにより、IClの

分解や溶出を抑制することができる。さらにヨウ素正極は、電池内で短絡が

生じても速やかに絶縁被膜を形成して短絡を解消する性質をもっており、安

全性の向上にも役立つのである。【0027】

比較(比較例1)

本発明においては、ナノメートルサイズの細孔径をもつ炭素電極の使用が必

須である。これを示すため、SWCNTの代わりに天然黒鉛(無孔性の炭素

材料)を使用した測定も実施した。天然黒鉛においては、実施例1のような

電圧印加によるヨウ素付与は行えないため、天然黒鉛粉末とヨウ素粉末の物

理混合により、天然黒鉛‐ヨウ素複合電極を形成し、電池測定に用いた。電極

形成のための結着材としてポリフッ化ビニリデン(PVDF)を使用した。

ヨウ素、天然黒鉛、PVDFの混合比は6:3:1(質量比)とした。

天然黒鉛‐ヨウ素複合電極に対する定電流充放電の結果を図8に示す。図4、

5と異なり、2段階の可逆的な電位平坦部は観測されなかった。セルを構築

した後に徐々に起電力が低下し、不安定であった。また、測定後のセルを解

体したところ、負極として使用したLi金属箔表面へのヨウ素の析出が観測

された。SWCNTのような多孔性の炭素材料ではなく天然黒鉛を使用した

ことでヨウ素を正極上安定に保持できないことがわかる。反応式(2)を実

現するためにはSWCNTを使用することが必要であることがわかる。

反応式(2)を進行させるためには、電解液への塩化物イオン(Cl-)の

添加が必要である。これを確認するため、実施例1の電解液から塩化物イオ

ンを取り除いた組成の溶液(ジオキソラン(DOL)とジメトキシエタン(

DME)を体積比1:1の割合で混合した溶媒に対して、リチウムトリフル

オロメタンスルホニルアミド(LiTFSA)、硝酸リチウム(LiNO3)

を、それぞれ1.0 mol/L、0.2mol/Lの濃度になるように溶解

させたもの)を電解液として用いた実験を行った。正極にはI@SWCNT

-1.0、負極にはリチウム金属箔を用いた。【0030】

得られた充放電の結果を図9に示す。実施例1(図5)と同様に、充電・

放電いずれにおいても約3 V vs.Li/Li+と約3.5 V vs.Li

/Li+の2か所に電位平坦部が観測された。しかし、反応式(2)に対応

する約3.5 V vs. Li/Li+の電位平坦部の容量は、反応式(1)

に対応する約3 V vs. Li/Li+の容量よりも小さくなっている。実

施例1では、電解液に塩化物イオンが含まれている場合、反応式(2)で生

成したI+はCl-と反応して安定なハロゲン間化合物(ICl)を形成す

るためSWCNTのチューブ内に安定に保持される。塩化物イオンを含まな

い電解液を使用した本実験例の場合、充電で生成したI+はIClのような

安定な化学種として保持できないため、反応式(2)に基づいたヨウ素貯蔵

がうまく行えなかったことが読み取れる。

(実施例2)

実施例1においては、あらかじめヨウ素を内包したSWCNTを調製し、こ

れを正極とした電池を構築した。しかし、ヨウ化物イオン(I-)を含む電

解液内を用いれば、事前のヨウ素内包の手順を省略した電池構築も可能であ

る。本実施例ではこの実施例を示す。

DOLとDMEを体積比1:1で混合した溶媒に対して、LiTFSA、

LiNO3、LiCl、ヨウ化リチウム(LiI)を、それぞれ1.0 mol

/L、0.2mol/L、0.1 mol/L、0.1mol/Lの濃度にな

るように溶解させた液体を電解液として用いた。この電解液中で、LiIは

I-の供給源として機能する。正極としてSWCNT-1.0、負極として

リチウム金属箔を使用した2電極式セルを構築し定電流充放電測定を行った。

100 mA/g(gはSWCNTの質量を示す)の電流密度の条件で測定

した充放電の結果を図10に示す。実施例1(図5)と同様、充電(1~3

サイクル目)・放電(1~3サイクル目)いずれにおいても約3 V vs.

Li/Li+と約3.5 V vs. Li/Li+の2か所に電位平坦部が確

認された。これらの電位平坦部は、それぞれ反応式(1)と反応式(2)に

対応する。事前のヨウ素内包処理を行っていないSWCNTを正極とした場

合でも、実施例1と同様に2段階のヨウ素の酸化還元反応が可能なことがわ

かった。【0033】

以上は二次電池がリチウムイオン電池である場合について記載したが、正極

反応の化学反応式(1)および(2)にはリチウムイオンが直接関与してい

ないため、本発明の正極は様々な種類の二次電極に使用することができる。

具体的には以下に説明するように、リチウムイオン以外の+1価の金属イオ

ン、又は+2価の金属イオン、又は+3価の金属イオン、のいずれかを電気

化学的に繰り返し貯蔵・放出可能な負極材料を使用した場合であっても、本

発明に係る正極材料を正極とする二次電池の構築が可能である。

二次電池が+1価の金属イオンである場合には、金属リチウムや黒鉛やシリ

コンなどのリチウムイオン電池用の負極に加え、ナトリウムイオン電池用の

負極、カリウムイオン電池用の負極などの使用が可能である。これらの負極

と本発明のヨウ素内包SWCNT正極を組み合わせた構成の二次電池が構築

可能である。二次電池が+2価の金属イオンである場合には、金属マグネシ

ウム等のマグネシウムイオン電池用の負極、金属カルシウム等のカルシウム

イオン電池用の負極、金属亜鉛等の亜鉛イオン電池用の負極などの使用が可

能である。これらの負極と本発明のヨウ素内包SWCNT正極を組み合わせ

た構成の二次電池が構築可能である。

二次電池が+3価の金属イオンである場合には、金属アルミニウム等のアル

ミニウムイオン電池用の負極などの使用が可能である。これらの負極と本発

明のヨウ素内包SWCNT正極を組み合わせた構成の二次電池が構築可能で

ある。

【産業上の利用可能性】

本発明の二次電池の正極材料は、電気自動車の電源、ポータブル電子機器(

スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等)の電源、自然エネルギー

(太陽光・風力)発電のバックアップ電源としての活用が期待できる。

了

2️⃣ 特許第7722550号 蓄電デバイス、蓄電モジュール及び移動体 大日本印刷

株式会社 (有効)

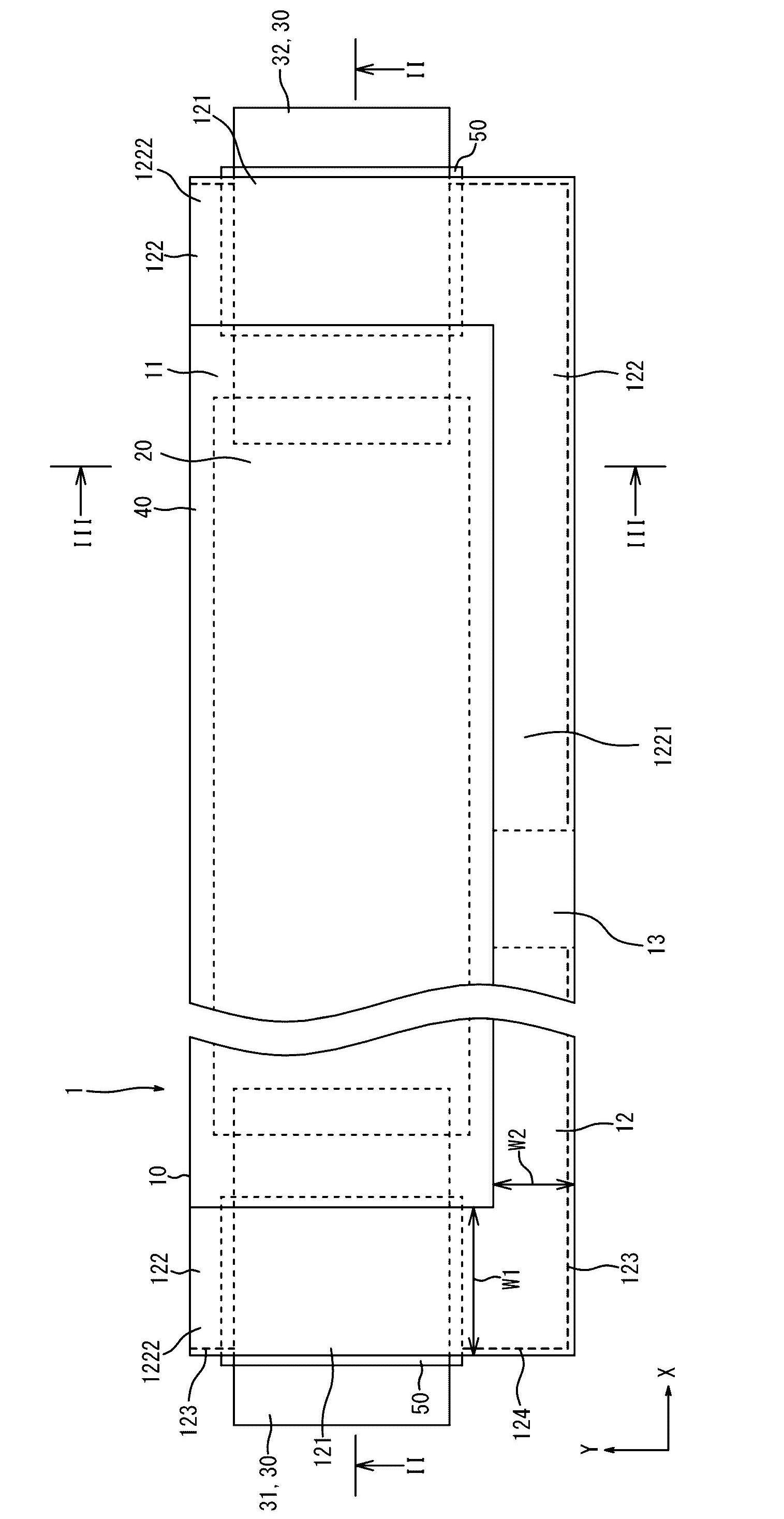

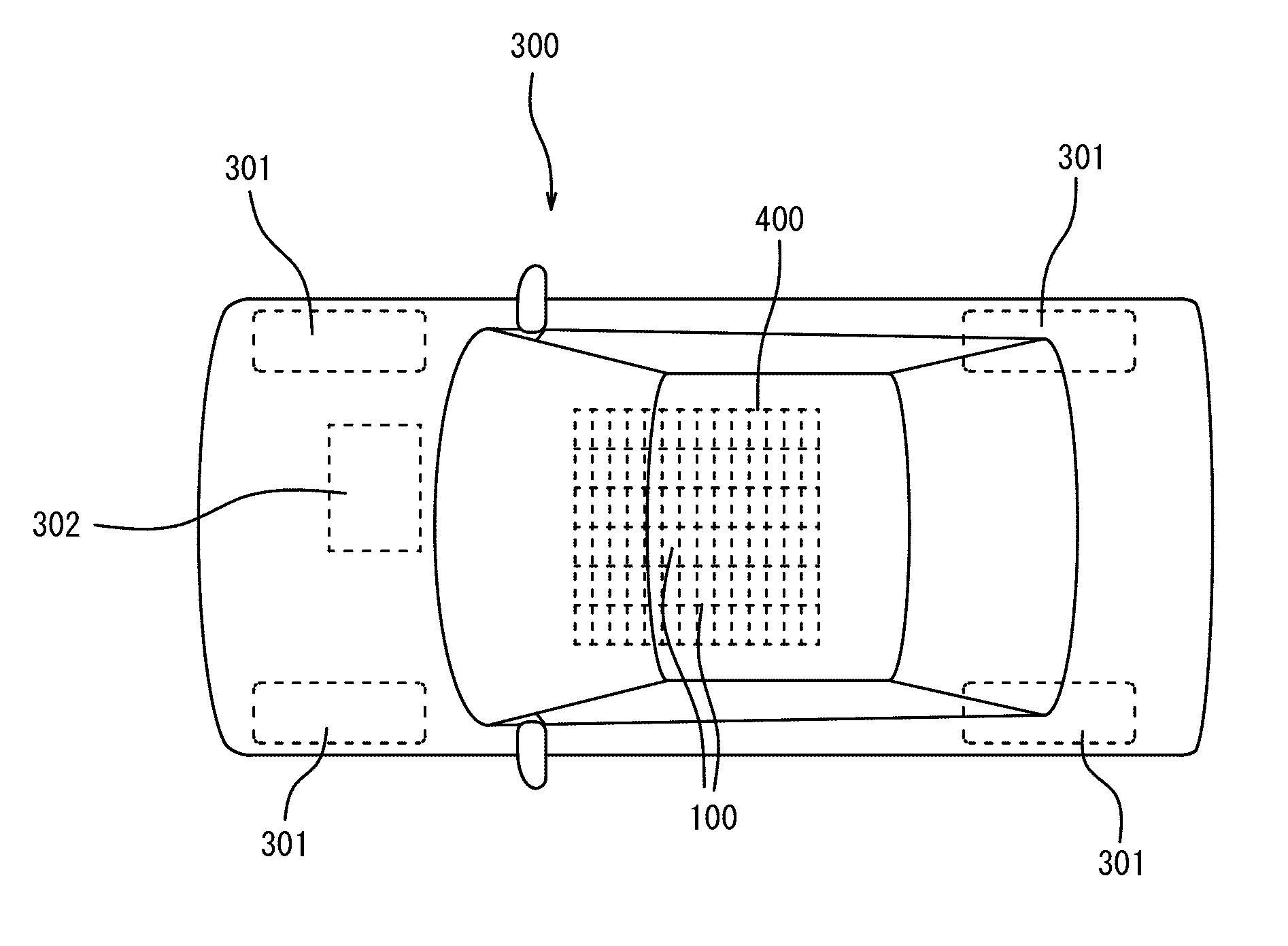

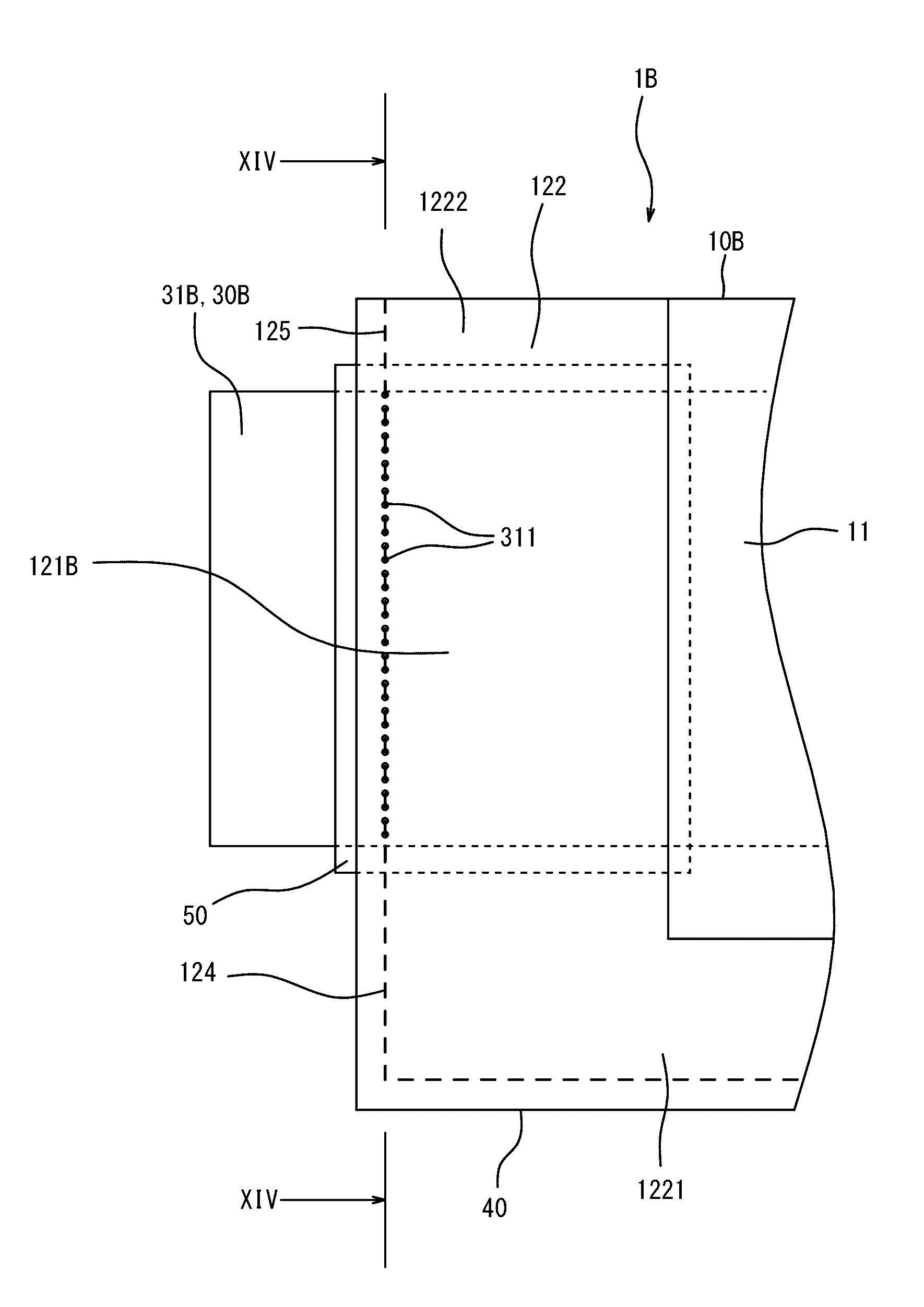

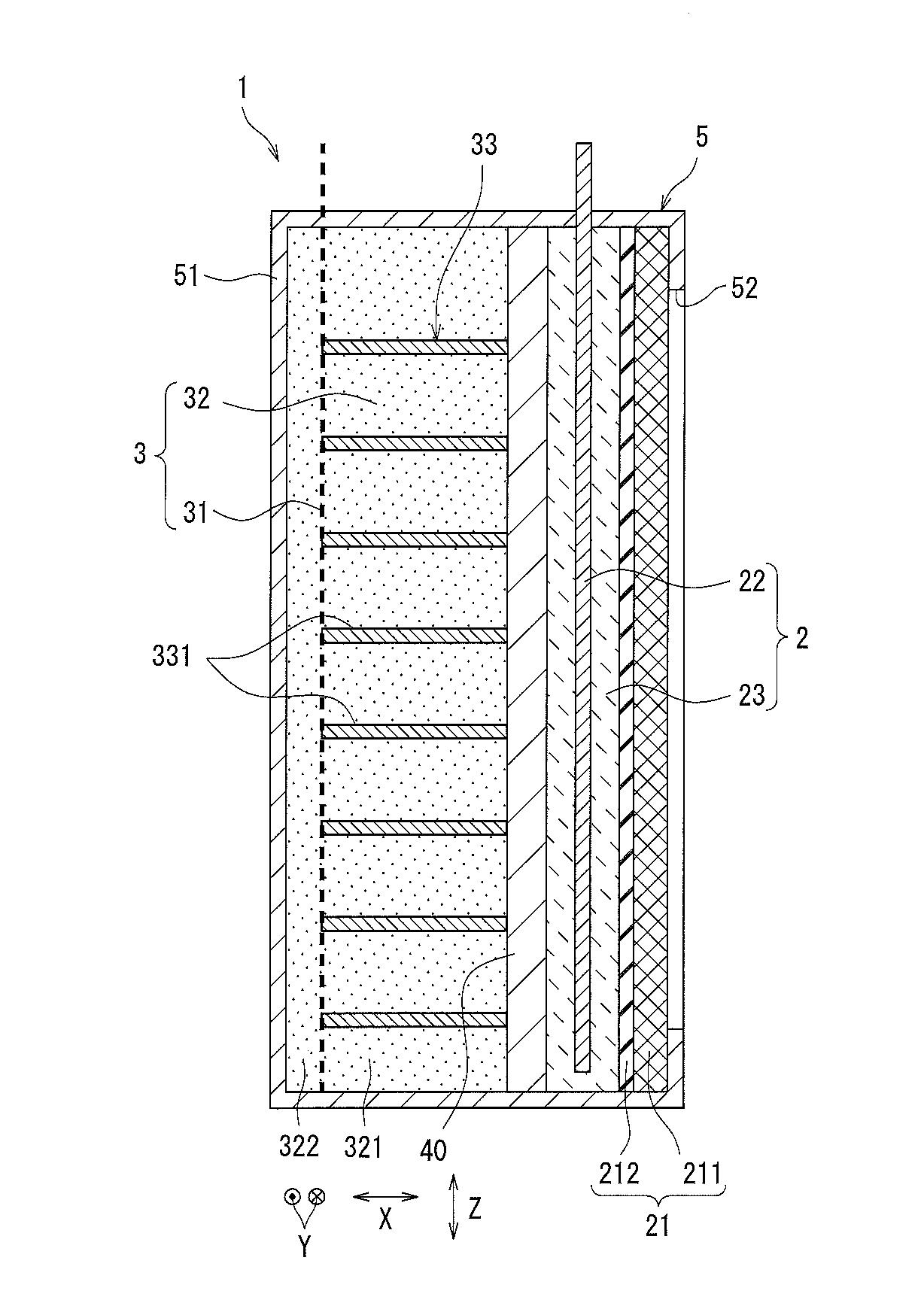

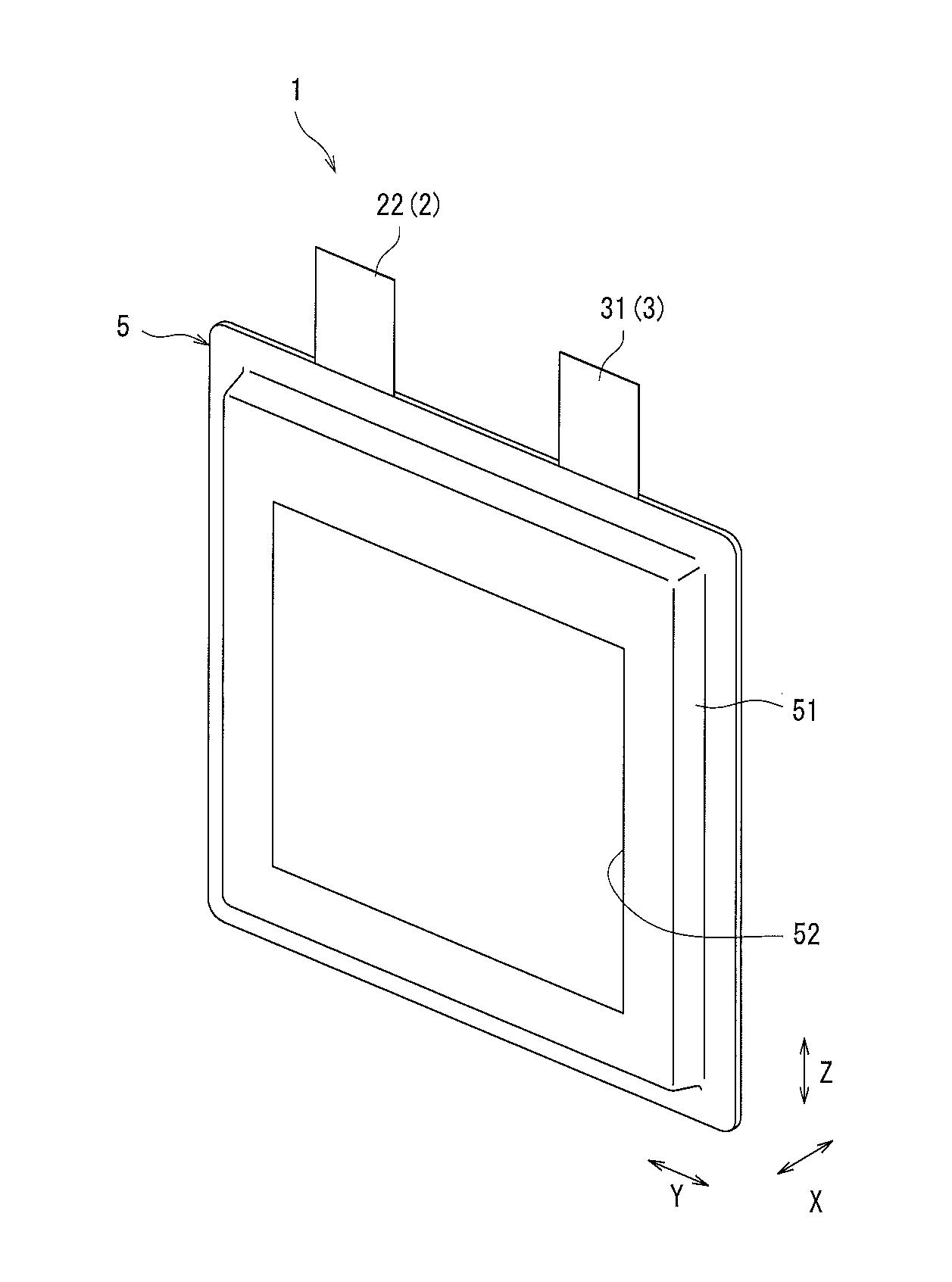

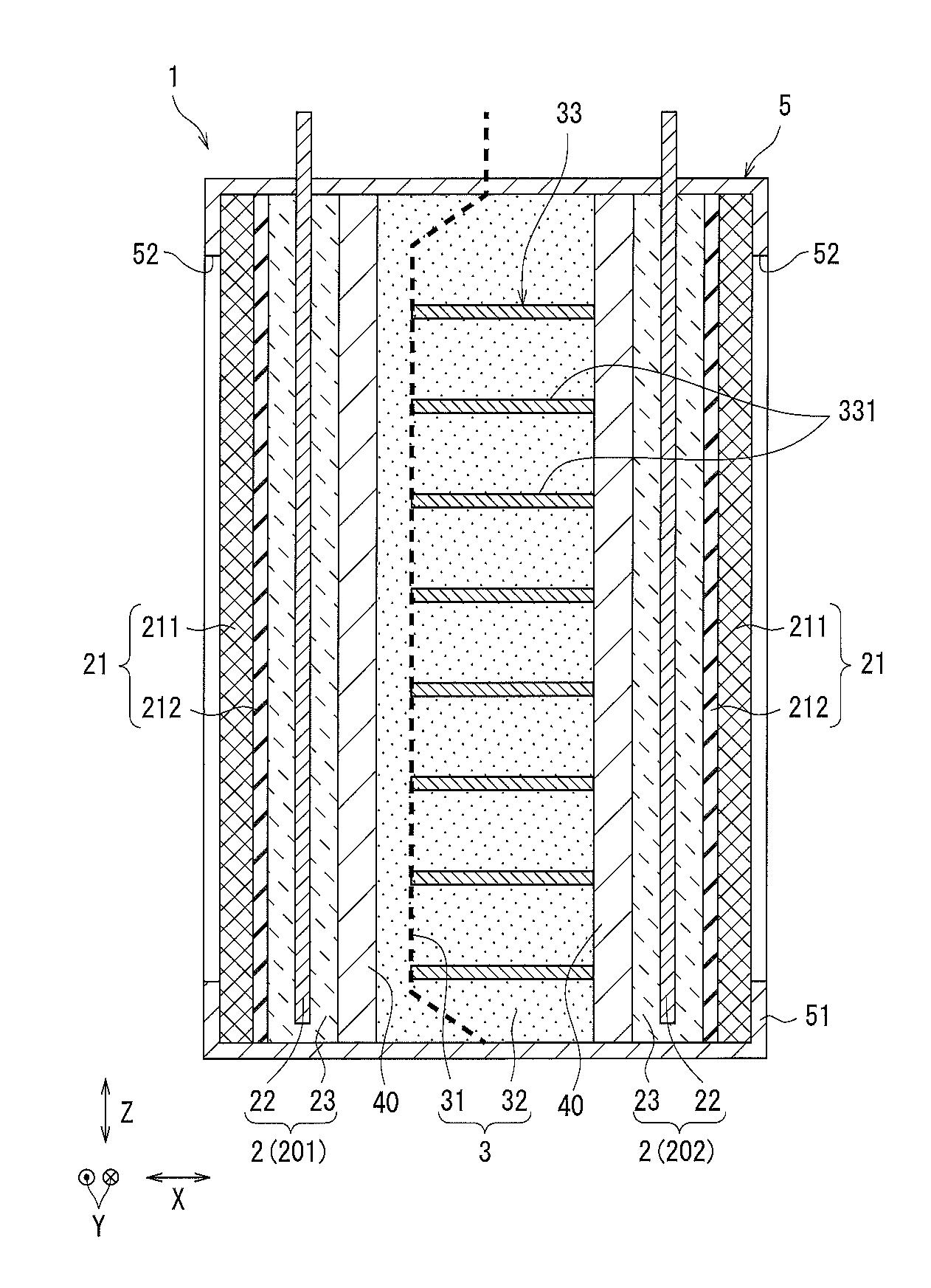

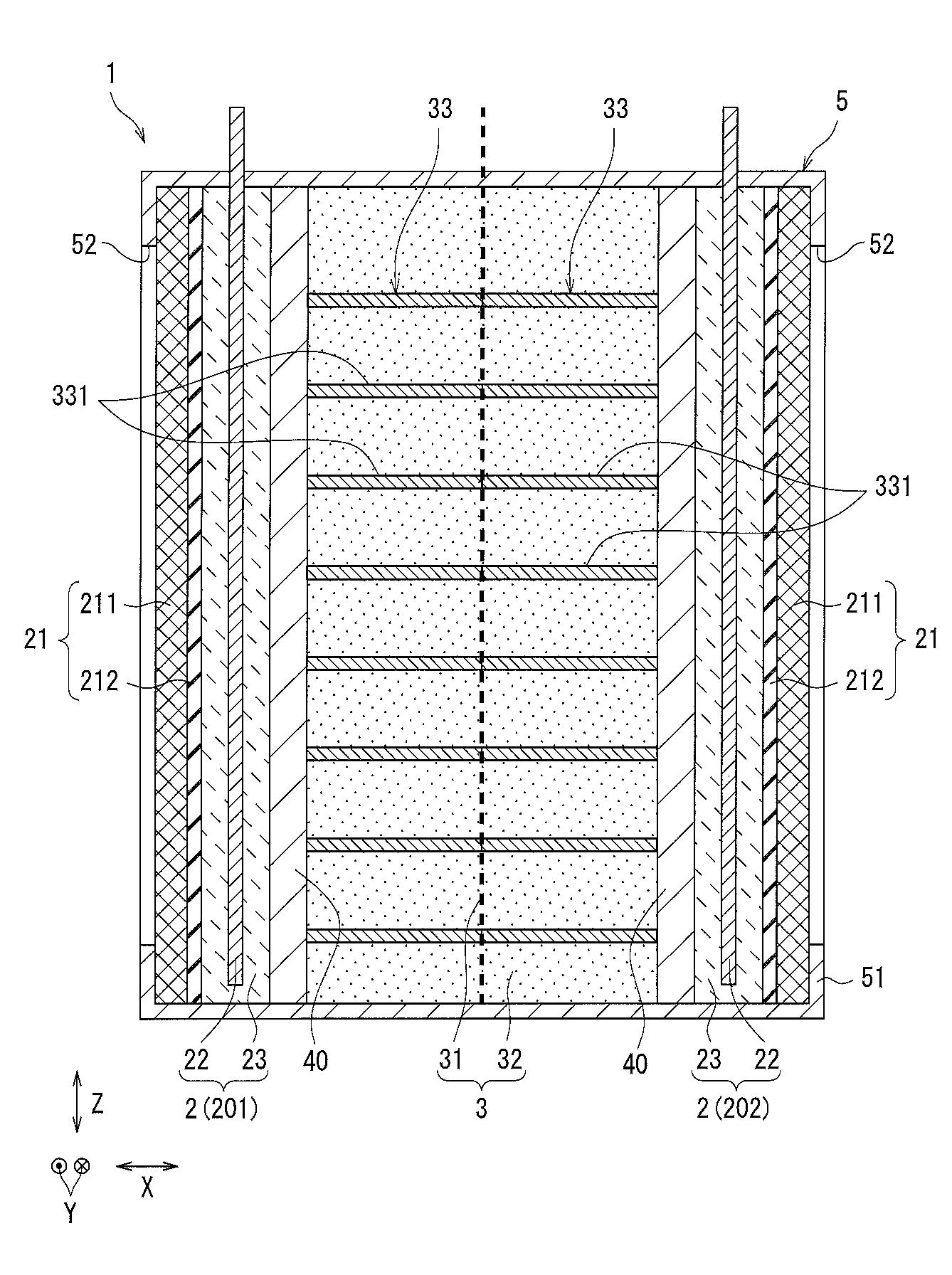

要約:下図1のごとく、電極部と、電極部を覆う外装部材と、端子部と、を

有する蓄電デバイスである。外装部材は、電極部を収容する収容部と、収容

部の外縁と接続されて第1包装材と第2包装材とが直接又は間接的に接着さ

れた封止帯部とを有する。封止帯部は、第1包装材及び第2包装材が電極部

に接着される第1封止部と、第1包装材と第2包装材とが直接接着される第

2封止部と、第1包装材及び第2包装材の接着力を付与する締結部と、を有

する。前記封止帯部の他の部分に比べて接着力が弱い弱封止部が形成されて

いる、内部の圧力が一定以上になるとガスを外部に放出して発火を抑制する。

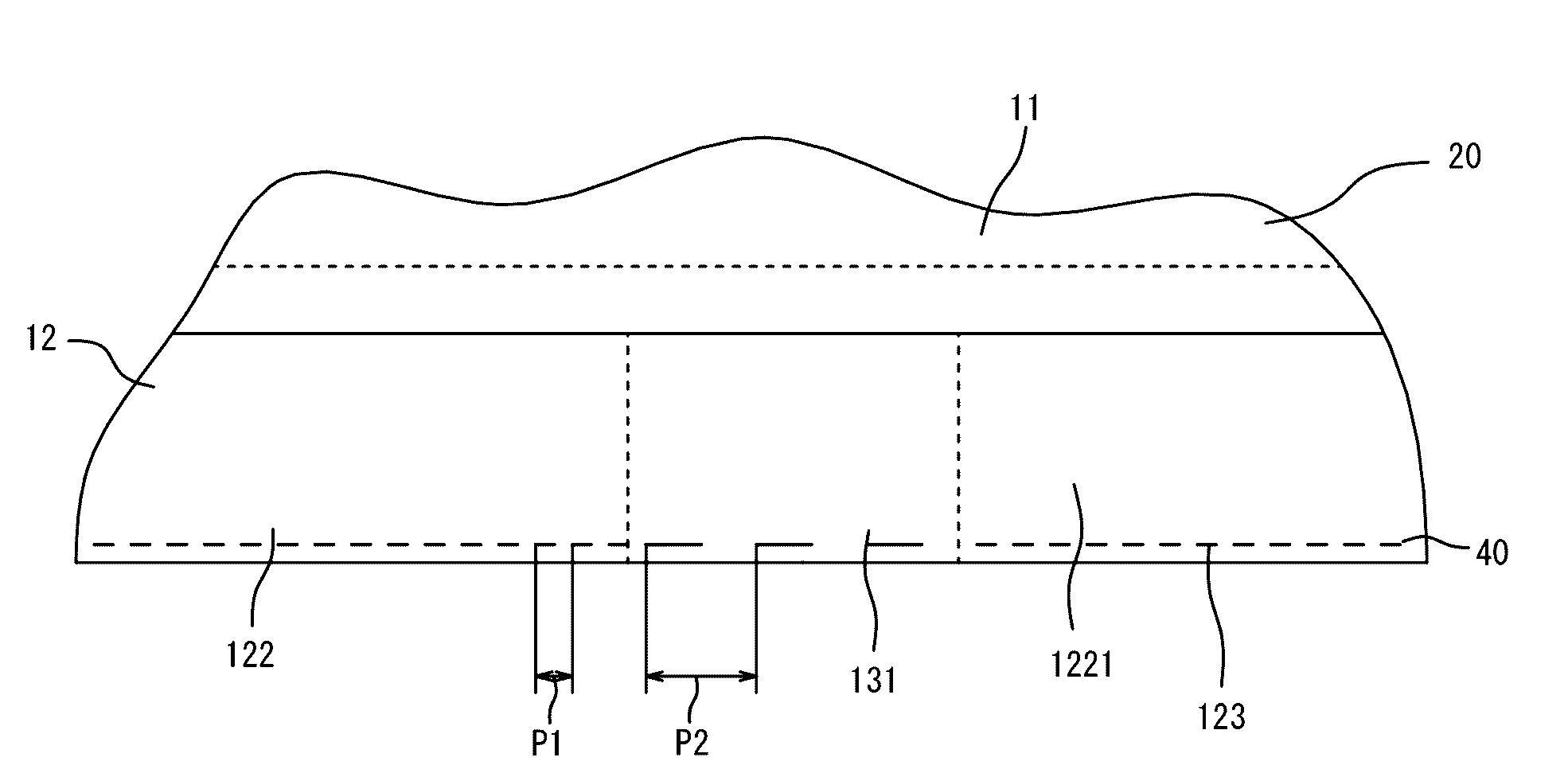

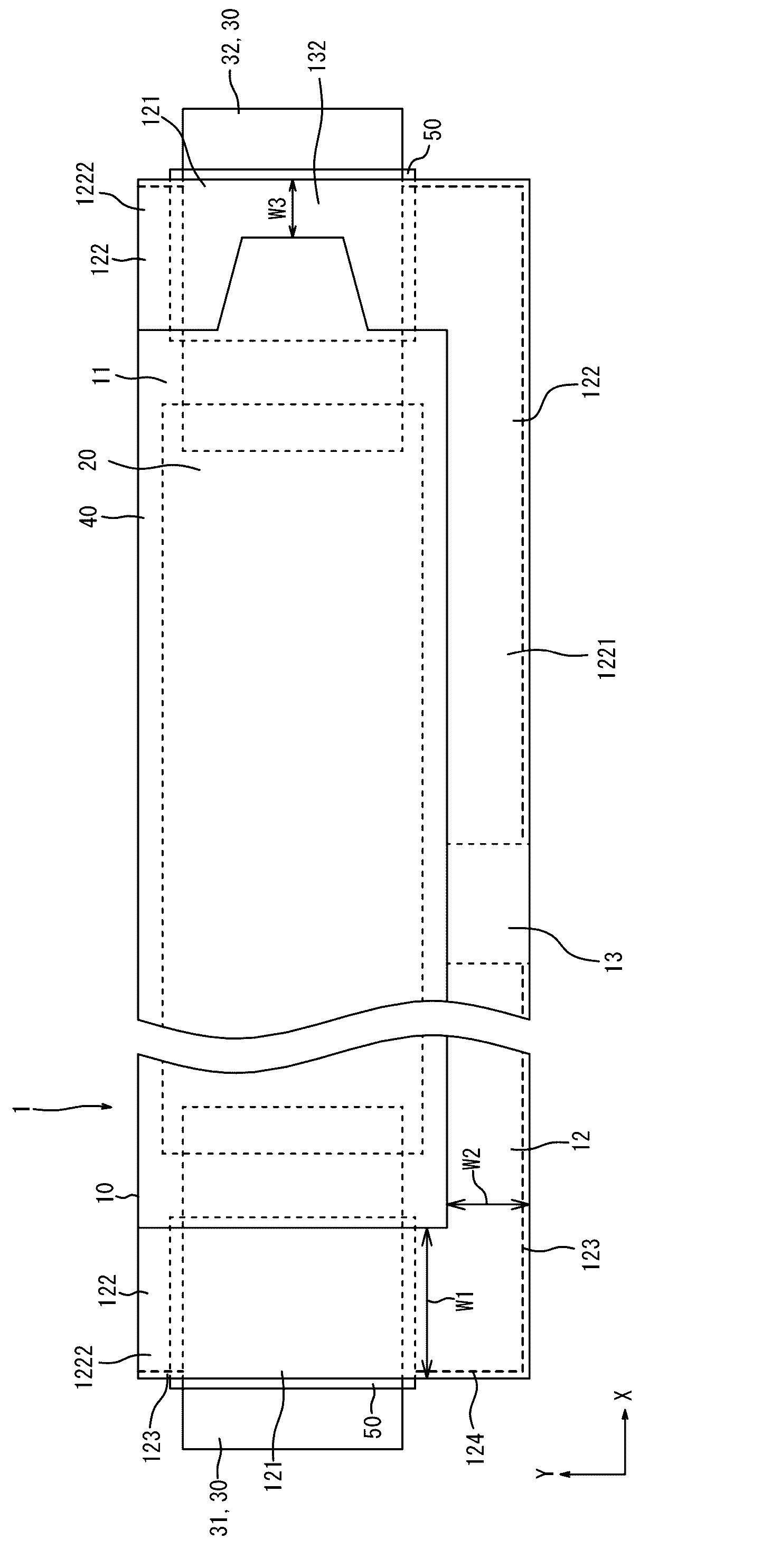

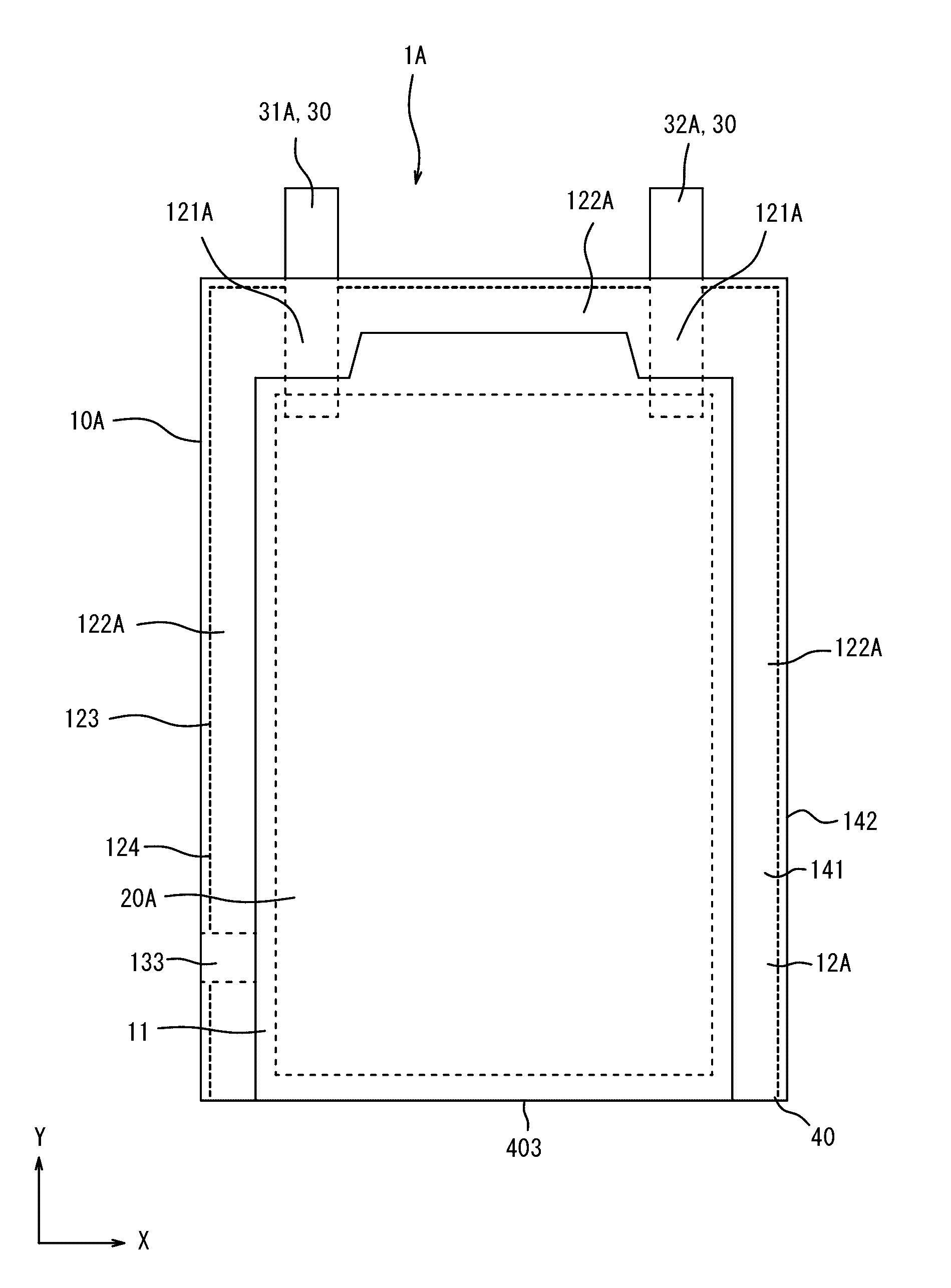

図1 蓄電デバイス1の正面図

符号の説明:

100 蓄電モジュール 200 ケース 201 胴部 202 閉塞

部 203 底板部 204 スリット 300 電動車両 301 車

輪 302 駆動モータ 311 貫通孔 312 メッシュ部 400

蓄電パック1、1A、1B、1C 蓄電デバイス10、10A、10B 外

装部材 11 収容部 11a 開口部12、12A、12B 封止帯部

121、121A、121B 第1封止部122、122A 第2封止部

123 締結部1221 長辺部1222 短辺部 124 線材 12

5 締結部 126 締結部 127 ステープル針 13 弱封止部

131 弱封止部 132 弱封止部 133 弱封止部 141 第

1包装材料 142 第2包装材料 15 フランジ部 16 蓋部

20、20A 蓄電素子 21 正極板 22 負極板 23 セパレ

ータ30、30A、30B 端子部31、31A、31B 正極端子32、

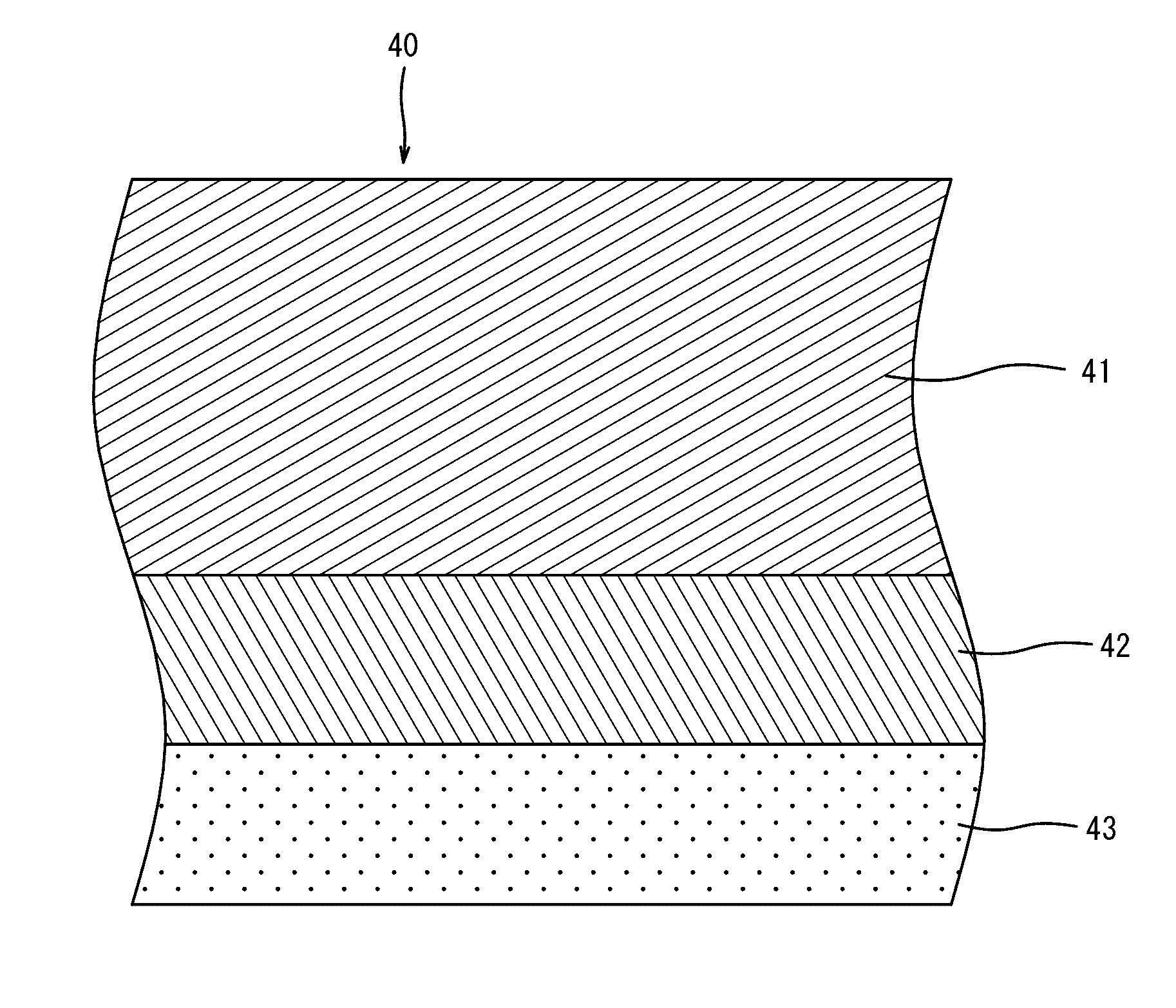

32A、32A 正極端子 40 樹脂シート 41 基材層 42

バリア層 43 熱接着性樹脂層 50 タブフィルム

図面発明の効果:

急速充電を繰り返すことにより、内部圧力及び温度が上昇し、一定以上にな

ると内部のガスを予め決められた位置から外部に放出し、発煙、発火を抑制

できる。

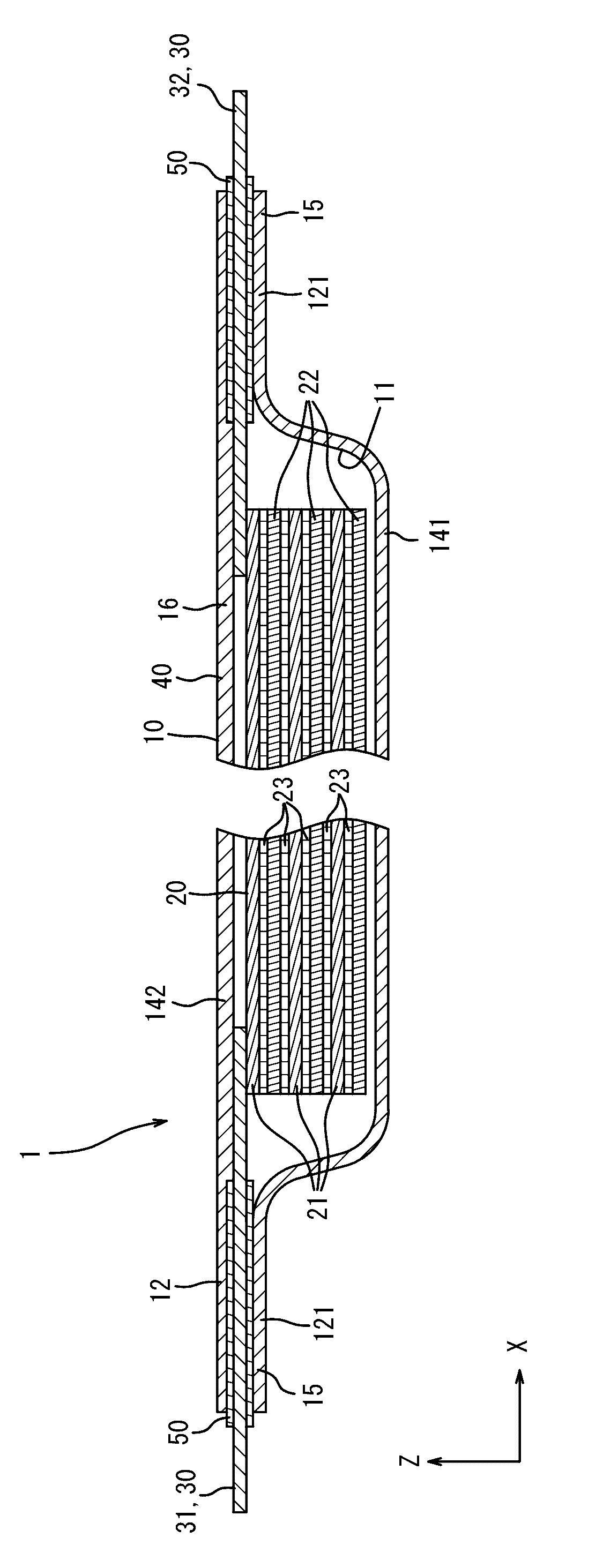

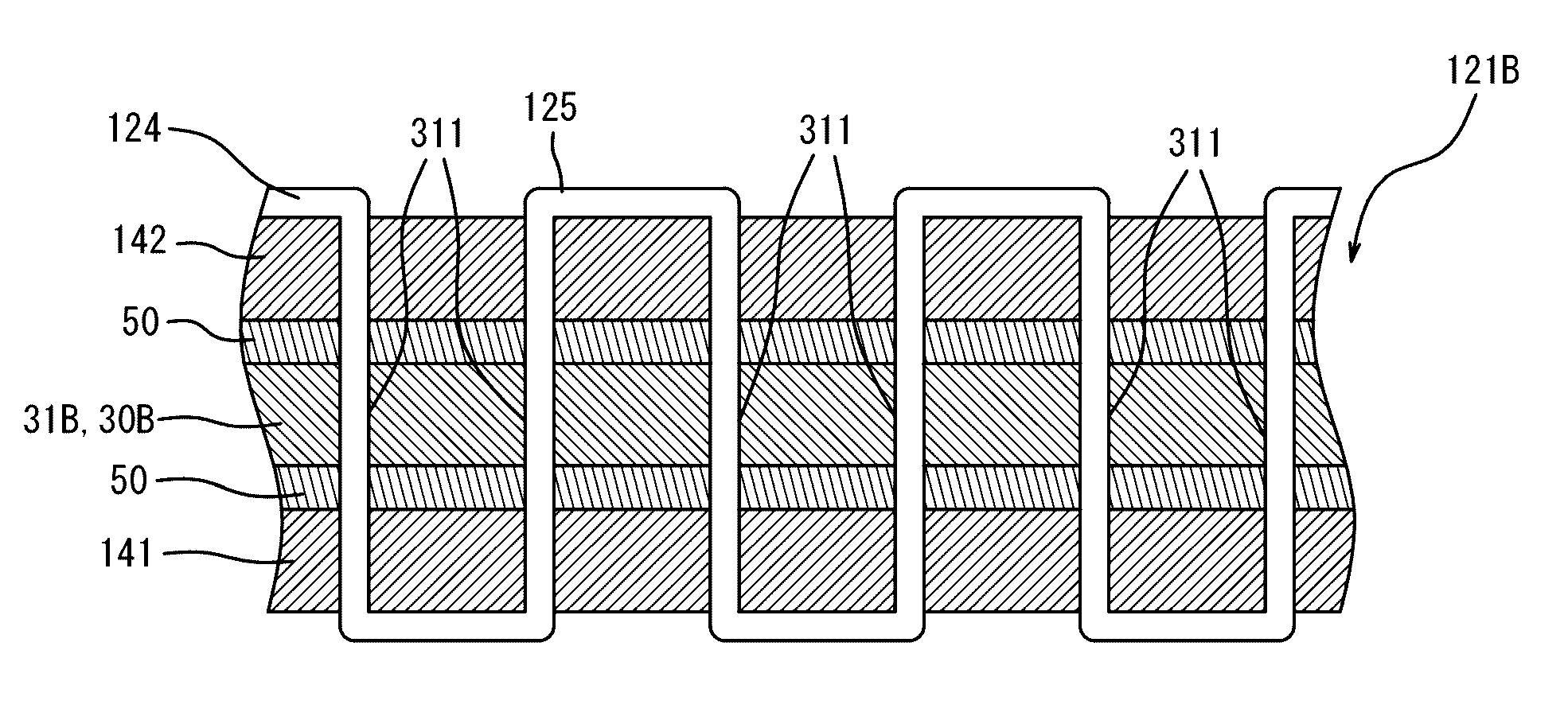

図2、図1に示す蓄電デバイスをII-II線で切断した断面図

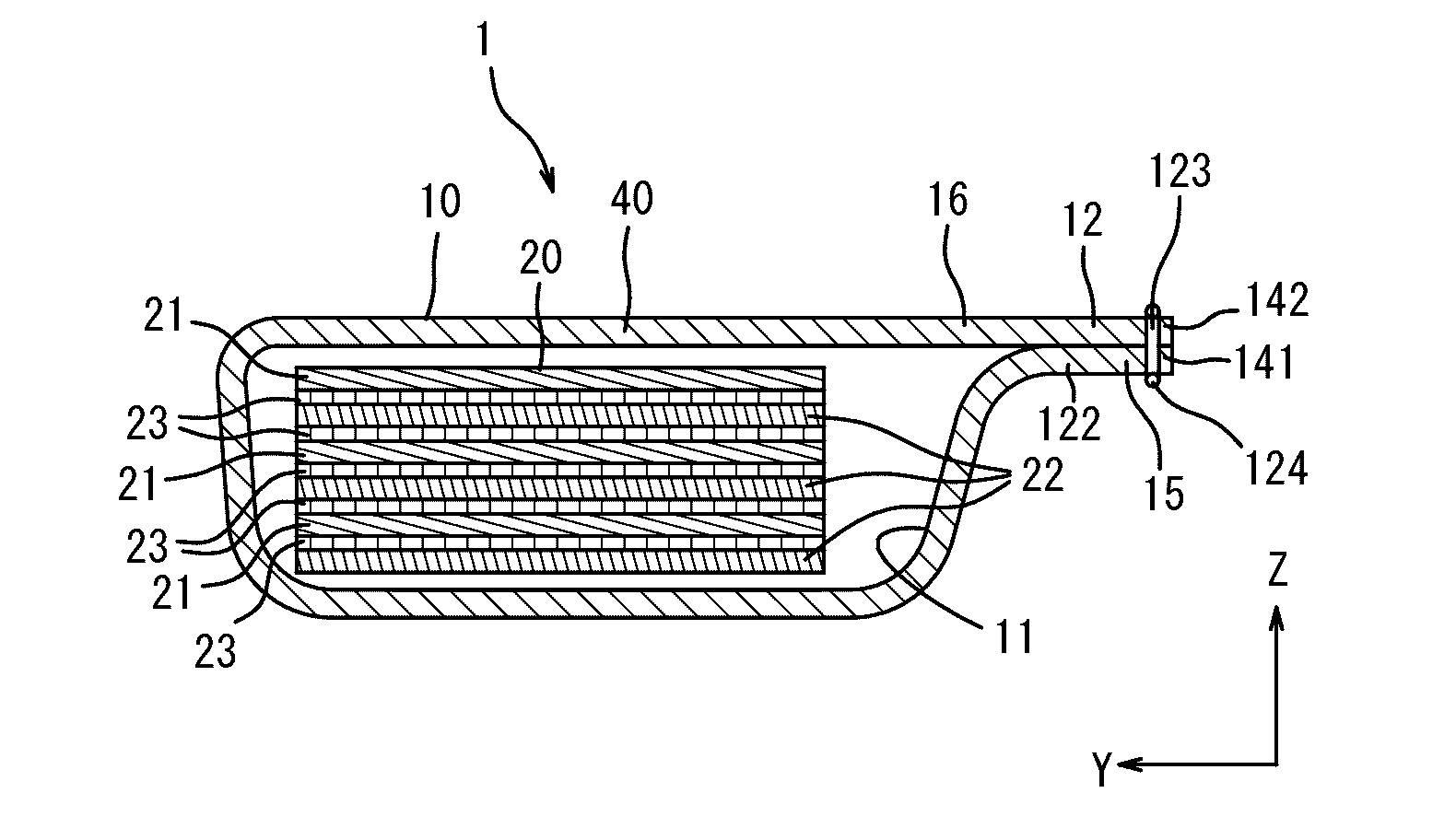

図3、図1に示す蓄電デバイスをIII-III線で切断した拡

大断面図

図4、樹脂シートの積層構造を示す断面図

図5、蓄電デバイスの分解斜視図

図6、蓄電モジュールの斜視図

図7、図6に示す蓄電モジュールのVII面で切断した断面図

図8、電動車両の側面図

図9、電動車両の平面図

図10、第1変形例の蓄電デバイスの弱封止部の拡大図

図11、第2変形例の蓄電デバイスの正面図。

図12 第3変形例の蓄電デバイスの正面図

図13は、第4変形例の蓄電デバイスの拡大正面図

図14は、図13に示す蓄電デバイスのXIV—XIV線で切断した断面図

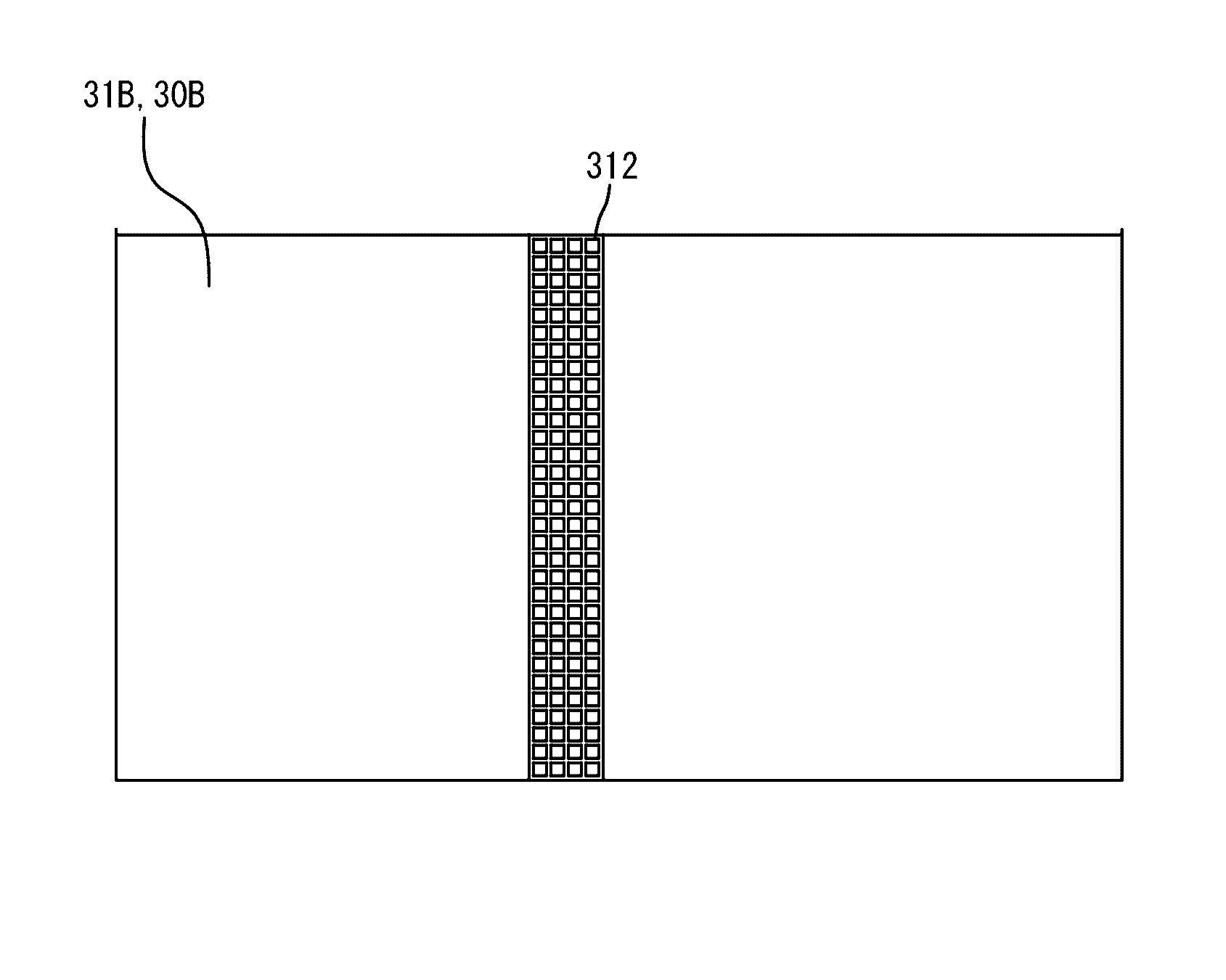

図15は、端子部の平面図。

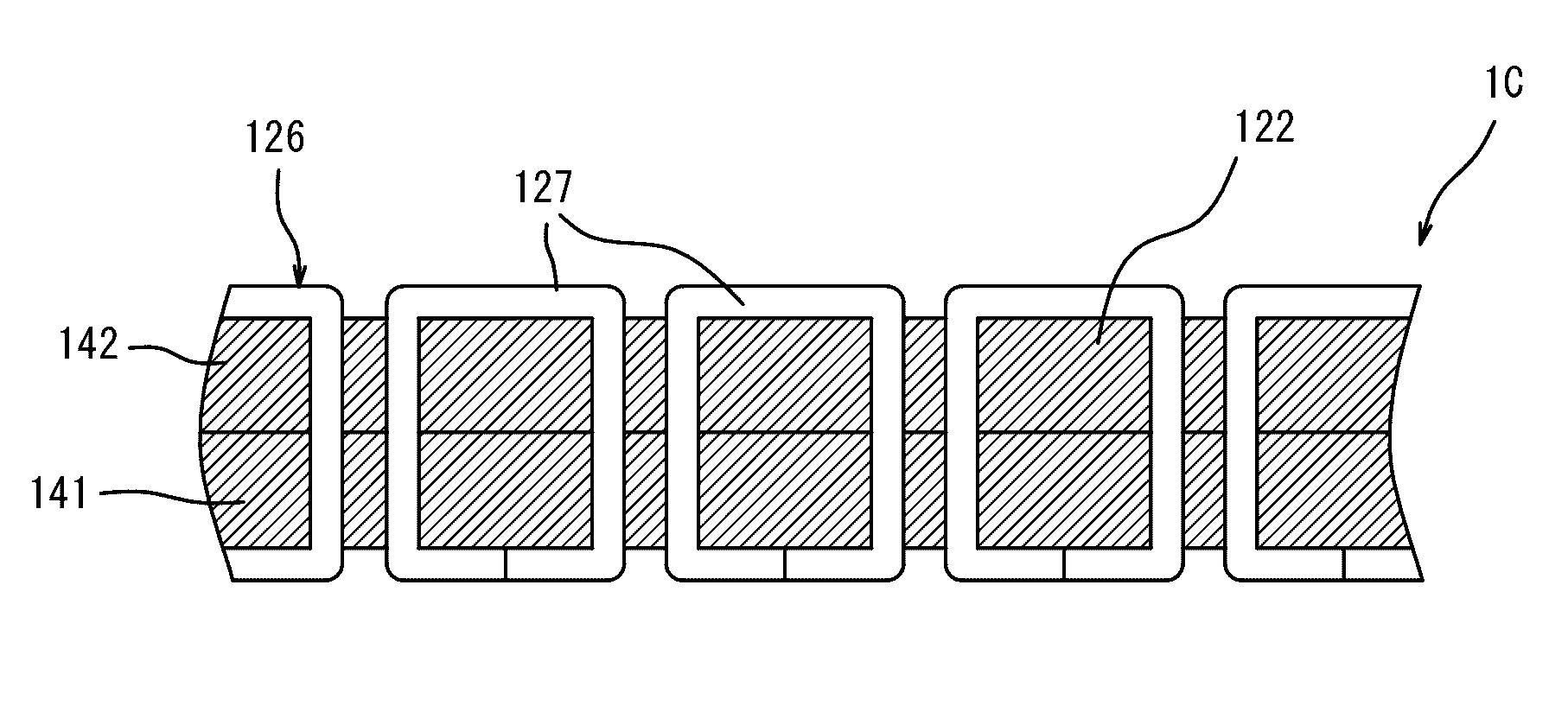

図16は、第5変形例の蓄電デバイスの締結部を拡大した拡大断面図

<まとめ>

本発明の蓄電モジュールは、以下の構成を有する。

(1)中間部材を介して正極板と負極板とが交互に積層された長尺状の電

極部と、前記電極部を前記電極部の積層方向の両外側から覆う第1包装材及

び第2包装材を有する外装部材と、前記正極板及び前記負極板のそれぞれと

電気的に接続される端子部と、を有し、 前記外装部材は、 前記電極部を

収容する収容部と、前記収容部の外縁の少なくとも一部と接続されて前記第

1包装材と前記第2包装材とを直接又は間接的に接合して前記収容部を封止

する封止帯部とを有し、前記封止帯部は、

前記第1包装材及び前記第2包装材を貫通して締結する締結部材によって前

記第1包装材及び前記第2包装材に積層方向の締結力を付与する締結部と、

前記第1包装材と前記第2包装材との接合強度が前記封止帯部の他の部分

に比べて弱い弱封止部と、を有する蓄電デバイス。【0083】

(2)前記締結部は、前記弱封止部以外の部分に形成される(1)に記載の

蓄電デバイス。【0084】

(3)前記封止帯部は、

前記第1包装材及び前記第2包装材が前記電極部に接着される第1封止部と、

前記第1封止部とは異なる部分であり前記第1包装材と前記第2包装材とが

直接接着される第2封止部と、を有する(1)又は(2)に記載の蓄電デバ

イス。【0085】

(4)前記第2封止部の前記電極部の長手方向に沿う部分の長手方向中央部

に前記弱封止部が形成される(3)に記載の蓄電デバイス。【0086】

(5)前記端子部の前記第1封止部が接着される部分は、前記積層方向に貫

通する複数の貫通孔を有し、 前記締結部材が前記貫通孔を貫通することで前

記締結部が形成される(3)又は(4)に記載の蓄電デバイス。【0087】

(6)前記締結部材は、前記外層部材よりも高い耐熱温度の線材である(1

)から(5)のいずれかに記載の蓄電デバイス。

(7)前記締結部材は、ステープルである(1)から(6)のいずれかに記

載の蓄電デバイス。

(8)複数個の(1)から(7)のいずれかに記載の蓄電デバイスと、

前記蓄電デバイスの前記積層方向に並べて収容可能な収容ケースと、を有し、

前記封止帯部の前記弱封止部の少なくとも一部が前記収容ケースの外部に露

出する蓄電モジュール。

(9)(8)に記載の蓄電モジュールと、 前記蓄電デバイス集合体から電力

供給される駆動モータと、 前記蓄電デバイス集合体及び前記駆動モータが配

置される本体と、を有し前記駆動モータによって駆動される移動体であって、

前記第2封止部の少なくとも前記弱封止部が形成されている部分が、前記本

体の下部から外部に連通する移動体。

【産業上の利用可能性】

本発明によると、電動装置を搭載した移動体に広く利用可能である。

出所:脱炭素技術センタ ポスト・リチウムイオン電池の動向(Ⅳ) | 脱炭素技術センター

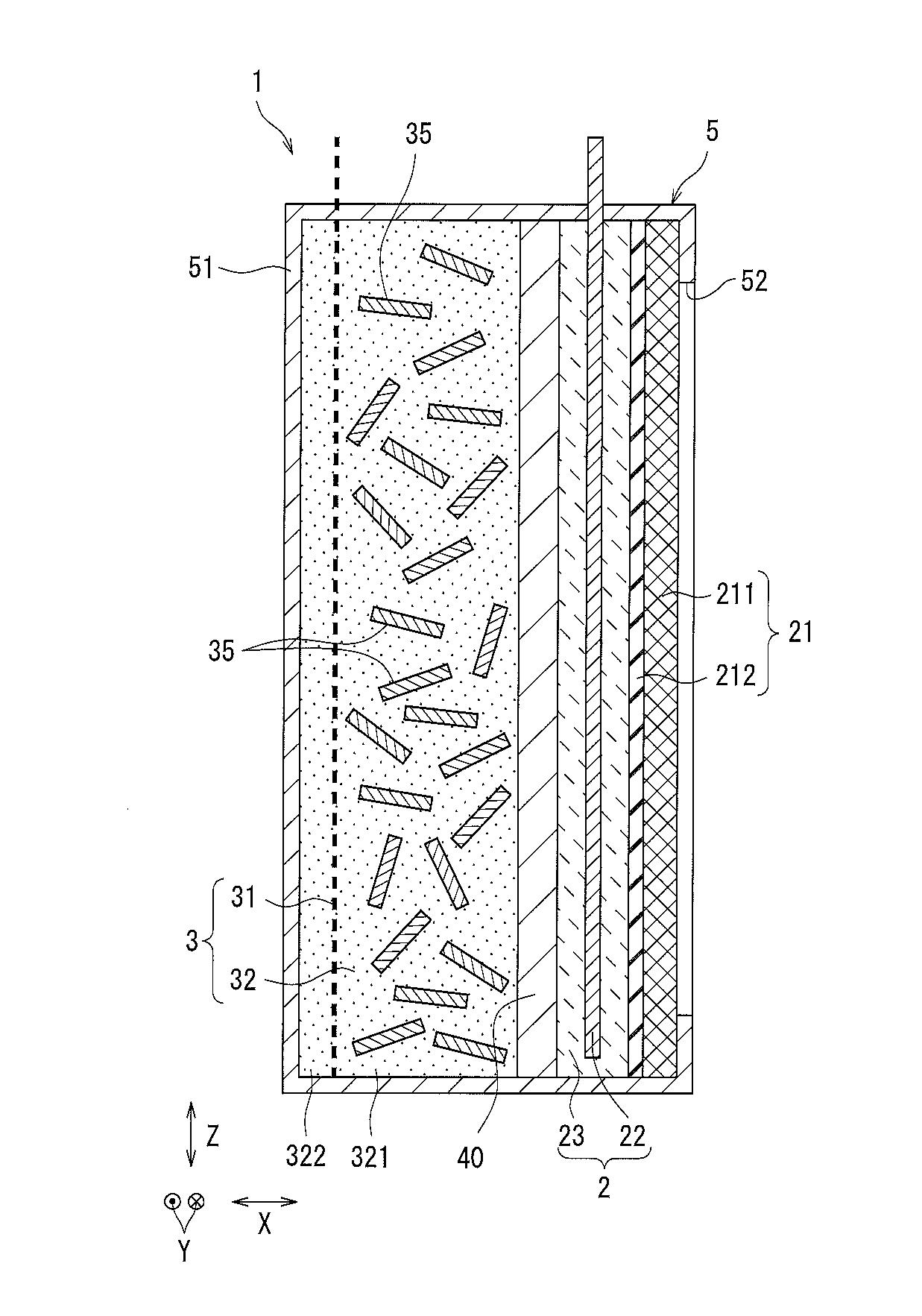

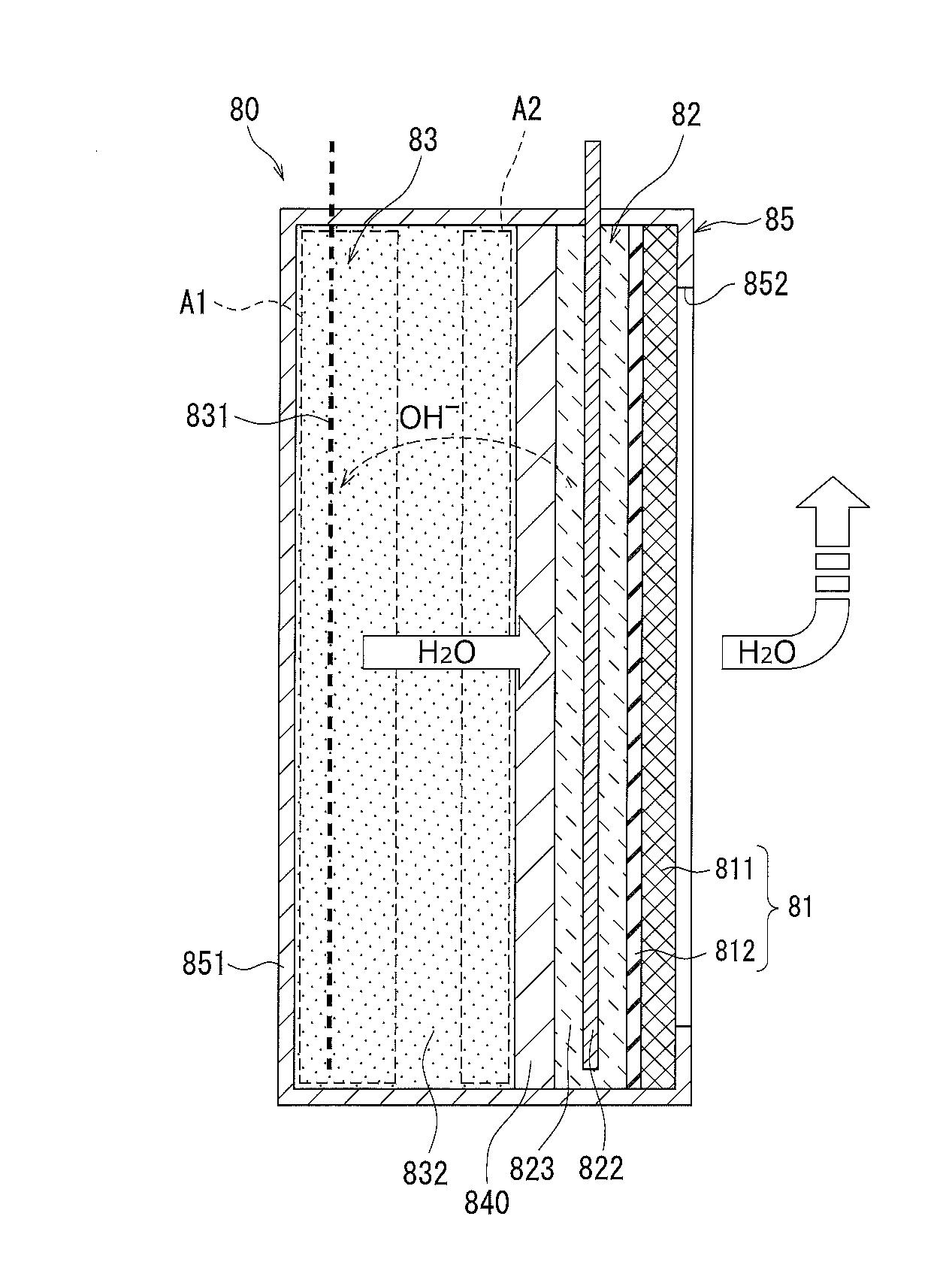

3️⃣ 特開2024-44473 金属空気電池 シャープ株式会社(審査前)

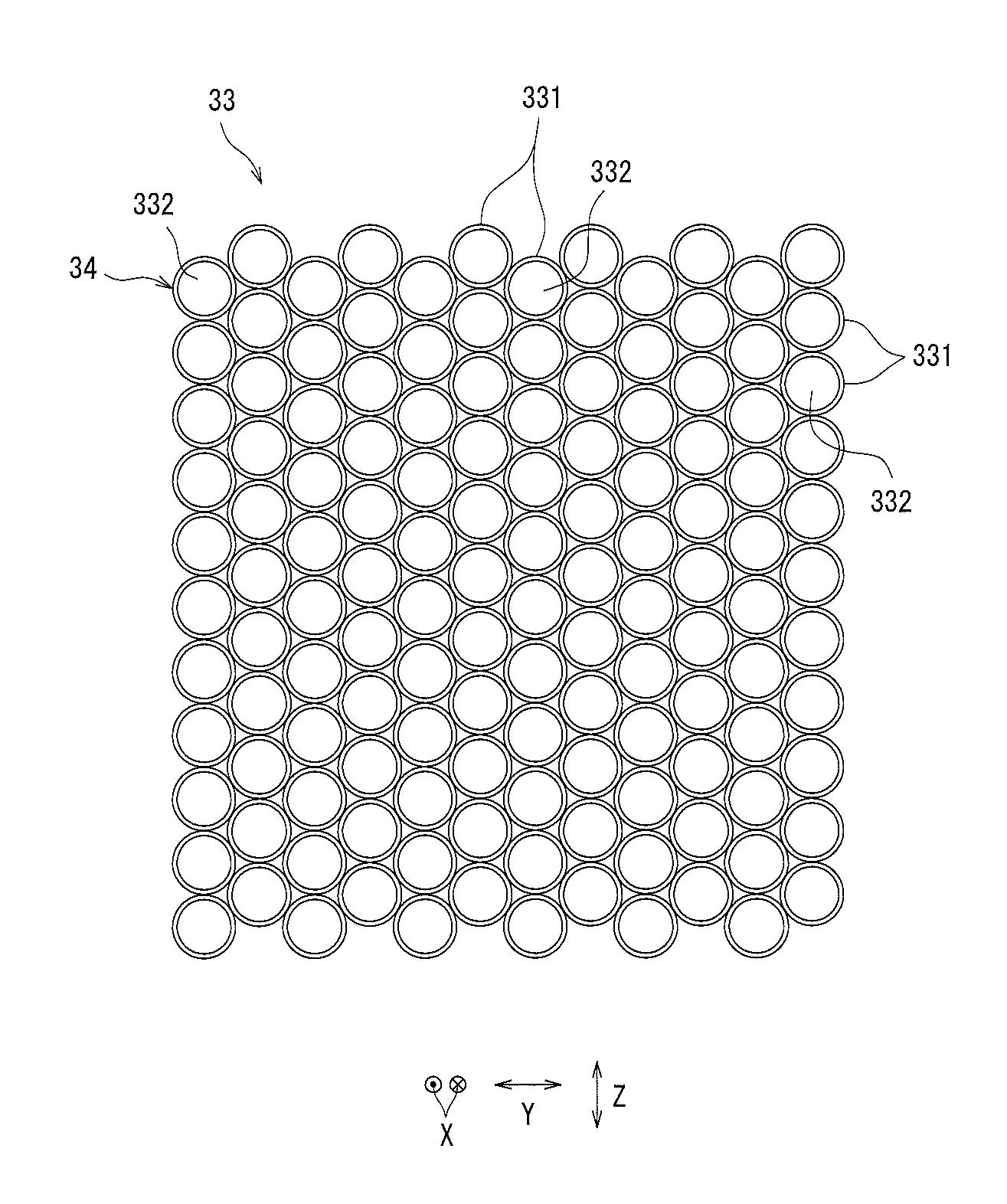

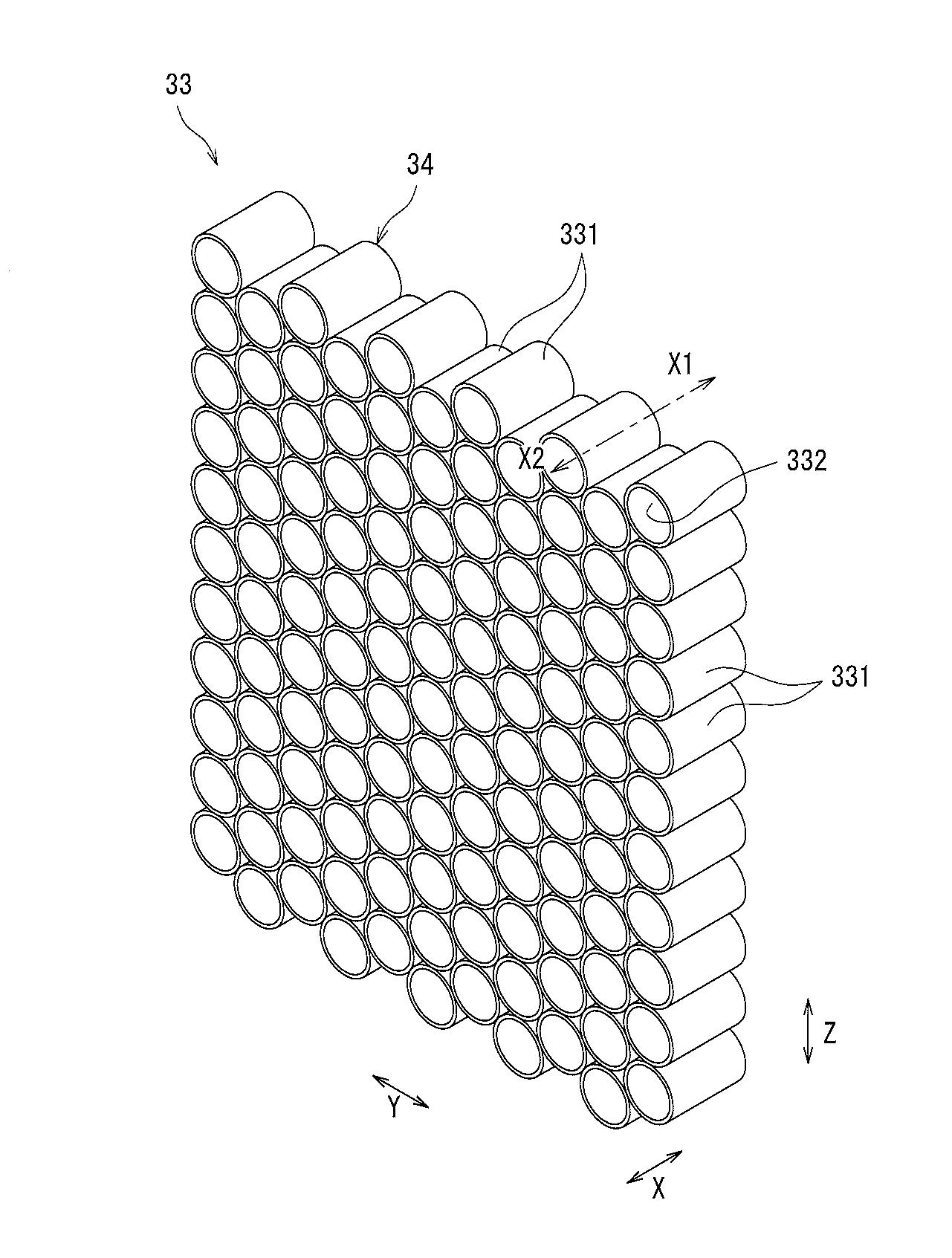

要約:下図2のごとく、金属空気電池1は、負極活物質となる金属を含む金属負

極3と、金属負極3に対向して配置された正極2と、金属負極3と正極2との間

に設けられたセパレータ40とを備える。セパレータ40は金属負極3の負極活

物質層32に接触するように配置される。負極活物質層32には、電解液および

水酸化物イオンが浸透可能および通過可能であるとともに前記負極活物質は通過

困難なシート状の浸透部材により形成された導水構造部33が設けられている。

図2、金属空気電池の概略構成を模式的に示す断面図

符号の説明:

1 金属空気電池 2 正極 21 撥水膜 211 基材層 212 撥水層

22 正極集電体 23 触媒層 3 金属負極 31 負極集電体 32

負極活物質層 321 第1負極活物質部 322 第2負極活物質部 33、35

導水構造部 331 導水路部 332 中空部 34 筒状体 40 セパレー

タ 5 電池ケース 51 包材 52 開口部

発明の効果:

本開示に係る金属空気電池によれば、前記導水構造部を電解液中の水酸化物

イオンの伝導路とすることができ、負極活物質の利用率を向上させることが

可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本開示の実施形態1に係る金属空気電池を示す斜視図

【図3】本開示の実施形態2に係る金属空気電池における導水構造部を示す

正面図

【図4】前記導水構造部を示す斜視図である。

【図5】本開示の実施形態3に係る金属空気電池の概略構

成を模式的に示す断面図

【図6】前記金属空気電池の他の例の概略構成を模式的に示す断面図

【図7】本開示の実施形態4に係る金属空気電池の概略構成を模式的に示す

断面図である。

【図8】参考例としての金属空気電池における電池反応について模式的に示

す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【発明が解決しようとする課題】

前記従来の亜鉛空気電池において、負極活物質層は粒子状の負極活物質と電

解液とが混合されて、電解液中に負極活物質が分散されてなるコロイド状の

スラリーとされている。一般的に、このような負極活物質層はエネルギー密

度を確保するために厚く設けられる傾向がある。電池反応はイオン濃度の関

係から正極表面から進行するが、本発明者らの研究により、空気孔が設けら

れた正極側から水分が蒸散することに伴って負極活物質層中の水分が失われ

やすくなり、その結果、特に高温低湿環境下で電池反応を継続すると負極活

物質が十分に利用されずに電池反応が終了するおそれがあることがわかった。

本開示は、前記のような事情にかんがみてなされたものであり、その目的と

するところは、負極活物質の利用率を向上させることのできる金属空気電池

を提供することにある。

前記の課題を解決するために、本開示では、負極活物質となる金属を含む金

属負極と、前記金属負極に対向して配置された正極と、前記金属負極と前記

正極との間に設けられたセパレータとを備える金属空気電池であって、前記

金属負極は、電解液中に前記負極活物質を分散させてなる負極活物質層と、

負極集電体とを有し、前記セパレータは前記負極活物質層に接触するように

配置され、前記負極活物質層には、電解液および水酸化物イオンが浸透可能

および通過可能であるとともに前記負極活物質は通過困難なシート状の浸透

部材により形成された導水構造部が設けられていることを特徴としている。

以上 『大いなる旅路 小椋佳 選集 ④』1972年

『愛しき日々 小椋佳 選集 ⓹』1986年

● 今日の言葉: