根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代

の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと兜

(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:6月30日】

暑気払い凌霄花とトリスかな ![]()

高山 宇(暑鬼)

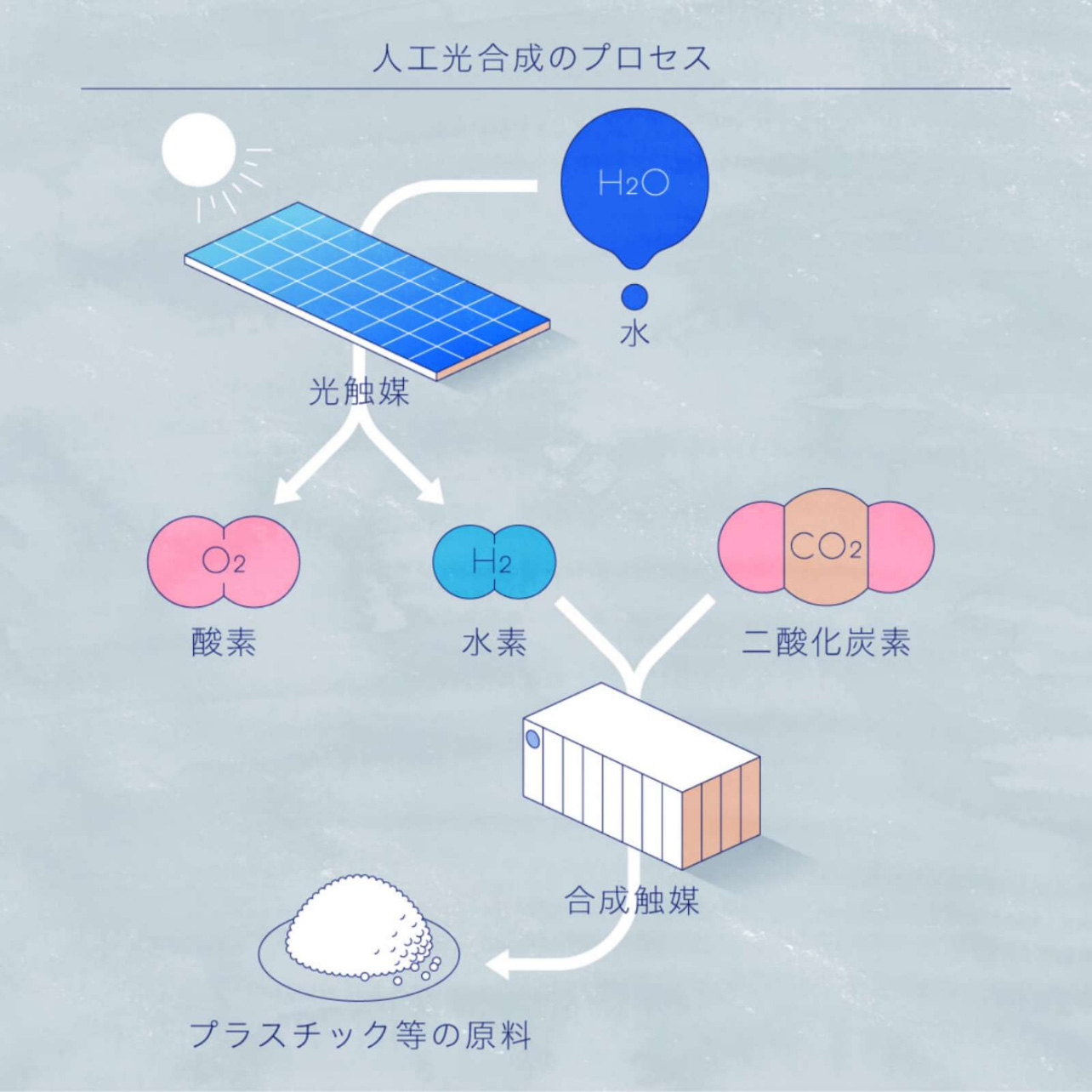

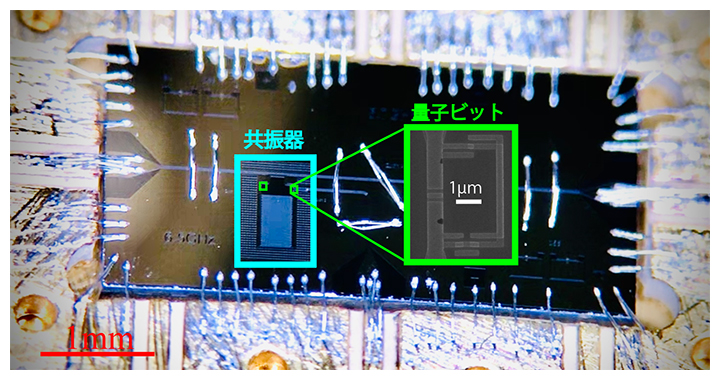

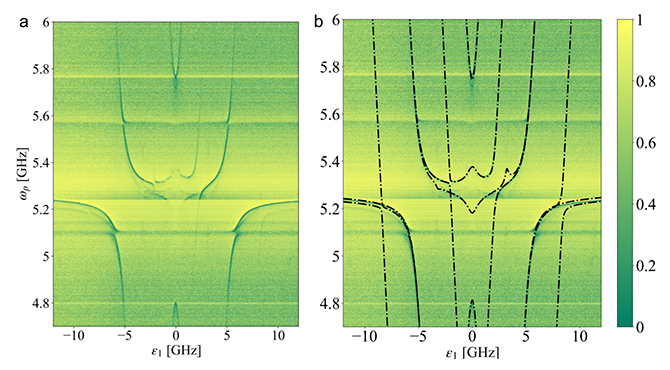

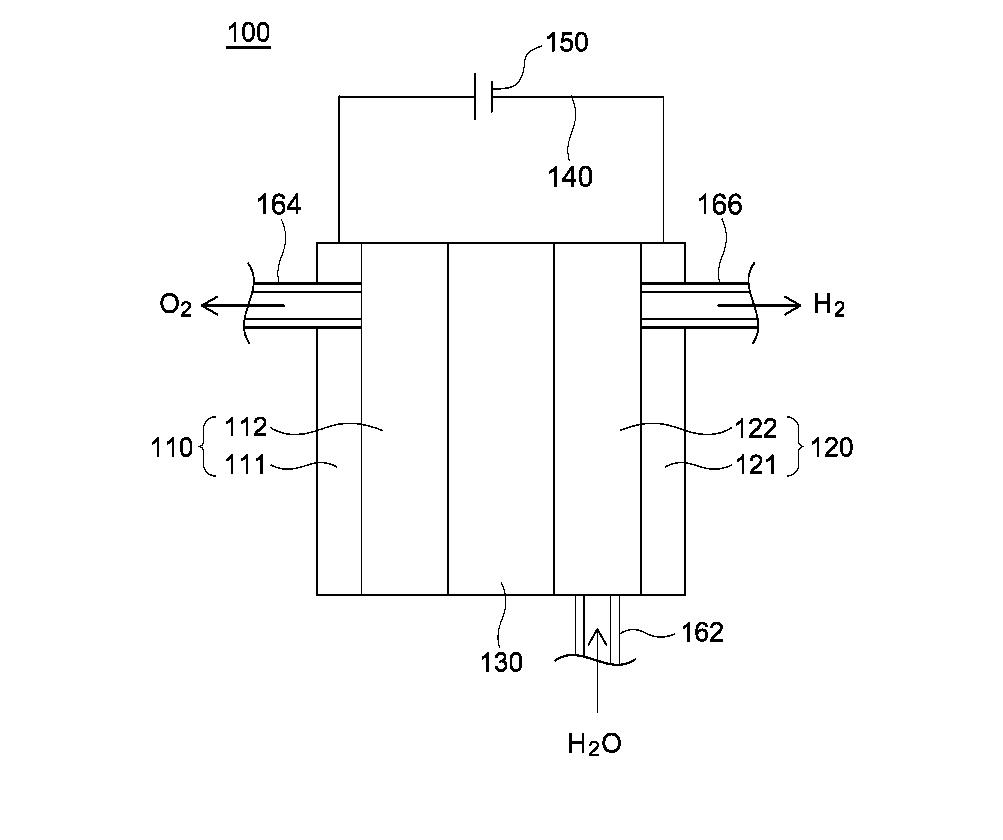

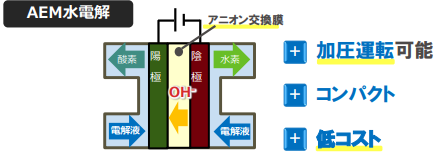

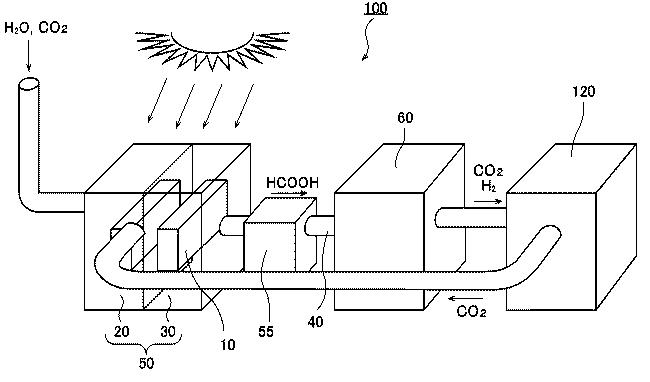

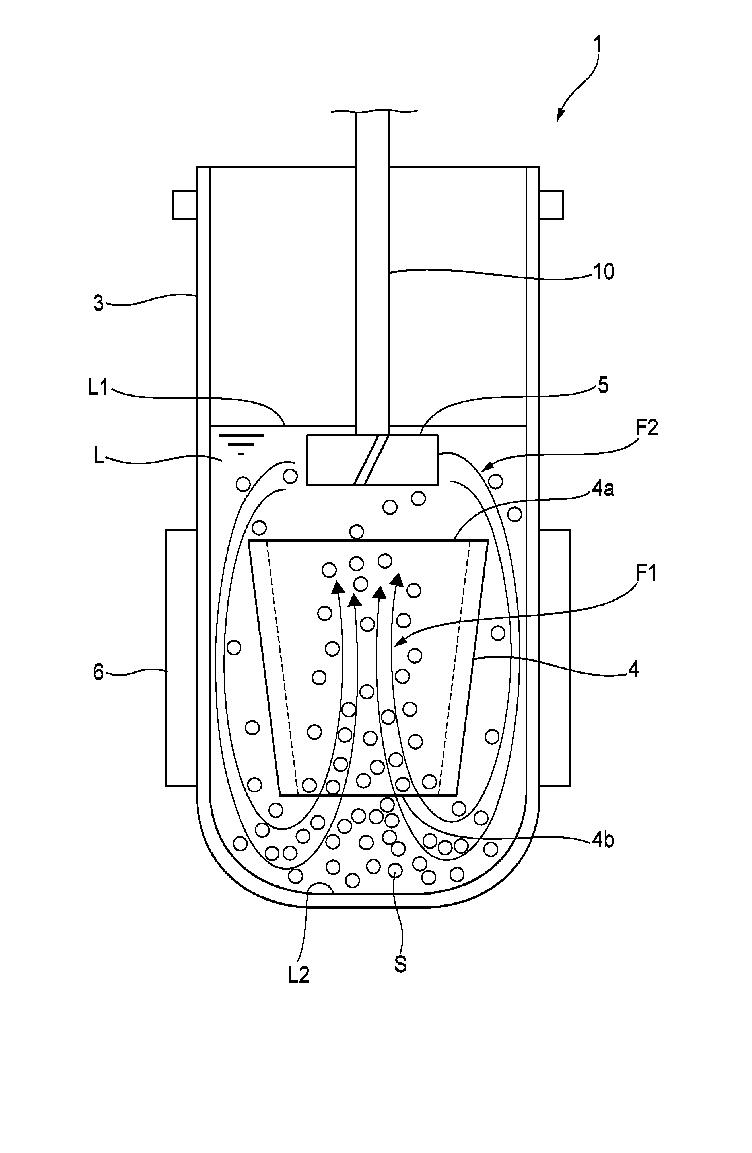

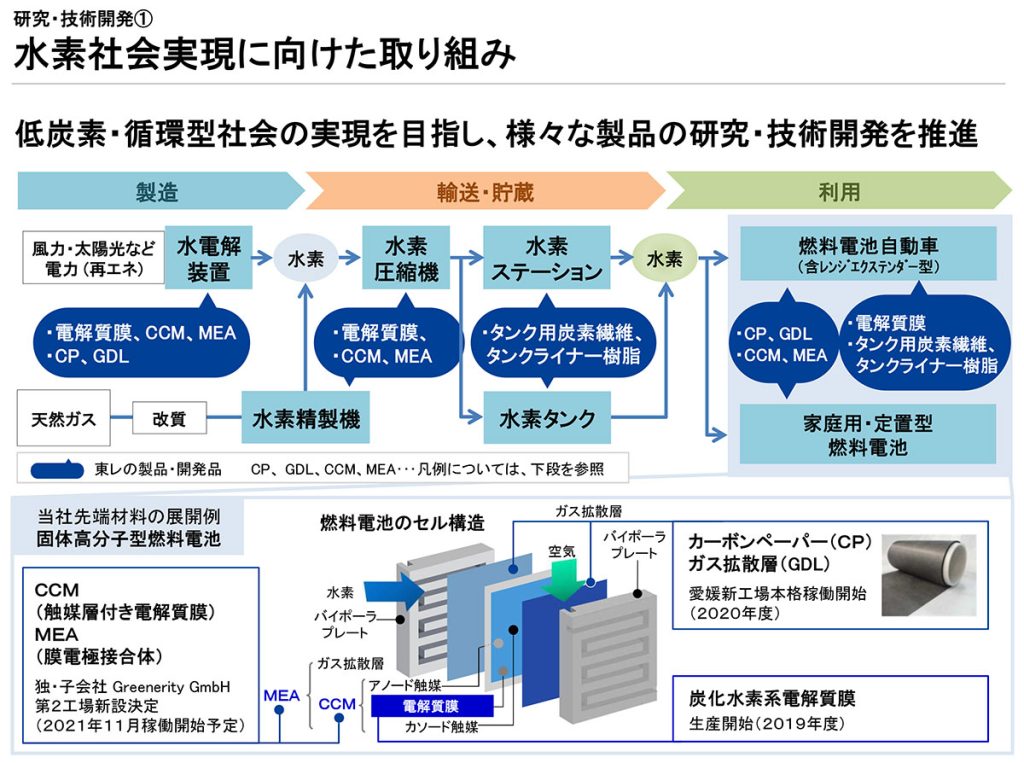

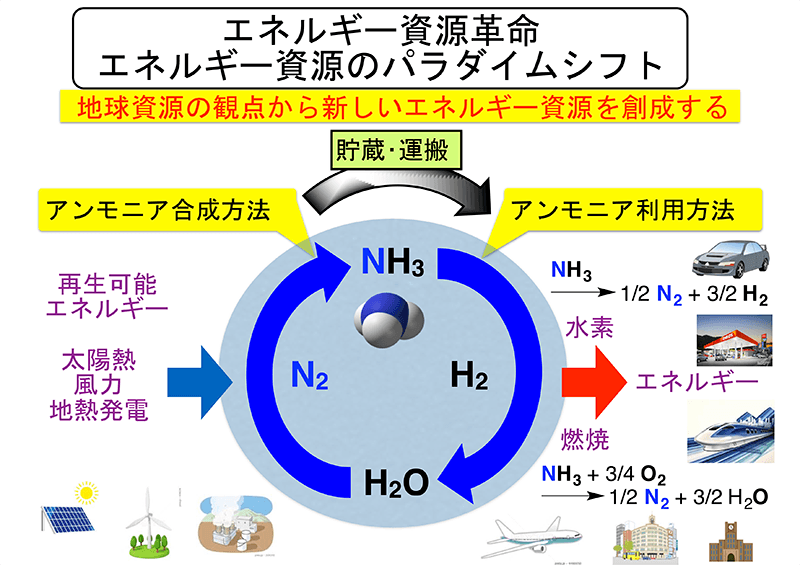

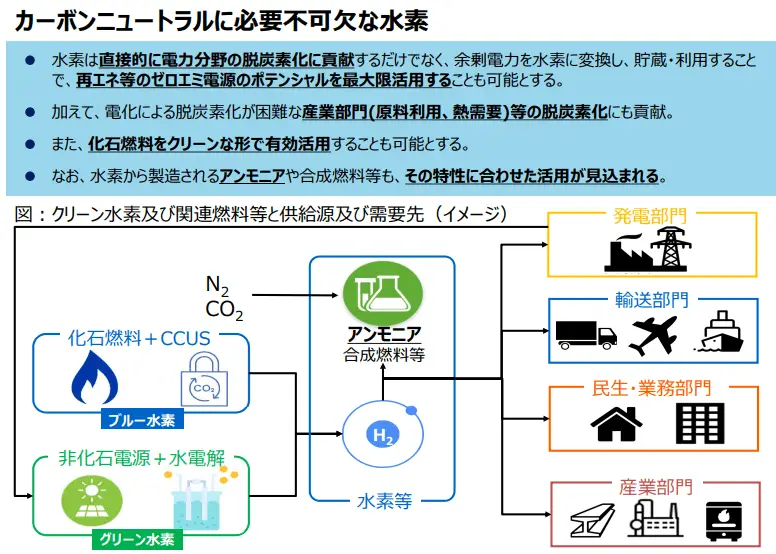

🔴 人工光合成の3つのプロセス

1. 太陽光と光触媒を使って、水を水素と酸素に分解

2. 分離膜を使って、発生した水素と酸素の混合気体から水素を分離

3. 触媒技術を使って、水素と二酸化炭素を反応させてオレフィンを製造

✳️ 最新技術情報 「光触媒」①

光触媒とは、一般的に二酸化チタンを成分としたコーティング剤のこ

とを指します。光(紫外線)が当たると表面に「酸化還元反応」が起

き、有害物質を分解したり、汚れを防止する効果を持つ。光触媒には

「強力な酸化力を生む」「超親水性」という性質があり、6つのはた

らきー①大気浄化、②防汚、③脱臭、④防曇、⓹抗菌、⑥浄水ーを利

用する。

光触媒は日本オリジナルの技術。発明は1972年、水中の酸化チタン単

結晶に紫外線を当てると、水が分解され酸素と水素に分解されること

を発見したことが光触媒の発明の由来。特に酸化チタンは安定的、安

価、再利用が可能と使い勝手が抜群に良かったため一気に広まり、研

究が進みます。そして1980年頃、有機物の分解に成功した。1990年代

〜2000年代にシックハウス症候群が問題になった時代に、家庭用の光

触媒空気清浄機が誕生。現在では病院やホテルなど多くの場所で使用

されていく。

▼出典:太陽とCO2で化学品をつくる「人工光合成」、今どこまで進んでる?

🔸人工光合成は太陽光によるエネルギー蓄積反応(光エネルギーを化

学エネルギーに変換するプロセス)を利用して、水から人類の活動に

必要なエネルギーを人工的に生成するものである。近年、無尽蔵の太

陽光エネルギーによって、水と二酸化炭素から水素や有機化合物など

を作り出すことができる人工光合成の社会実装が視野に入ってきた。

特に、光触媒において世界トップクラスの研究成果を有する日本にお

いて、実用性検証などの動きが活発化している。

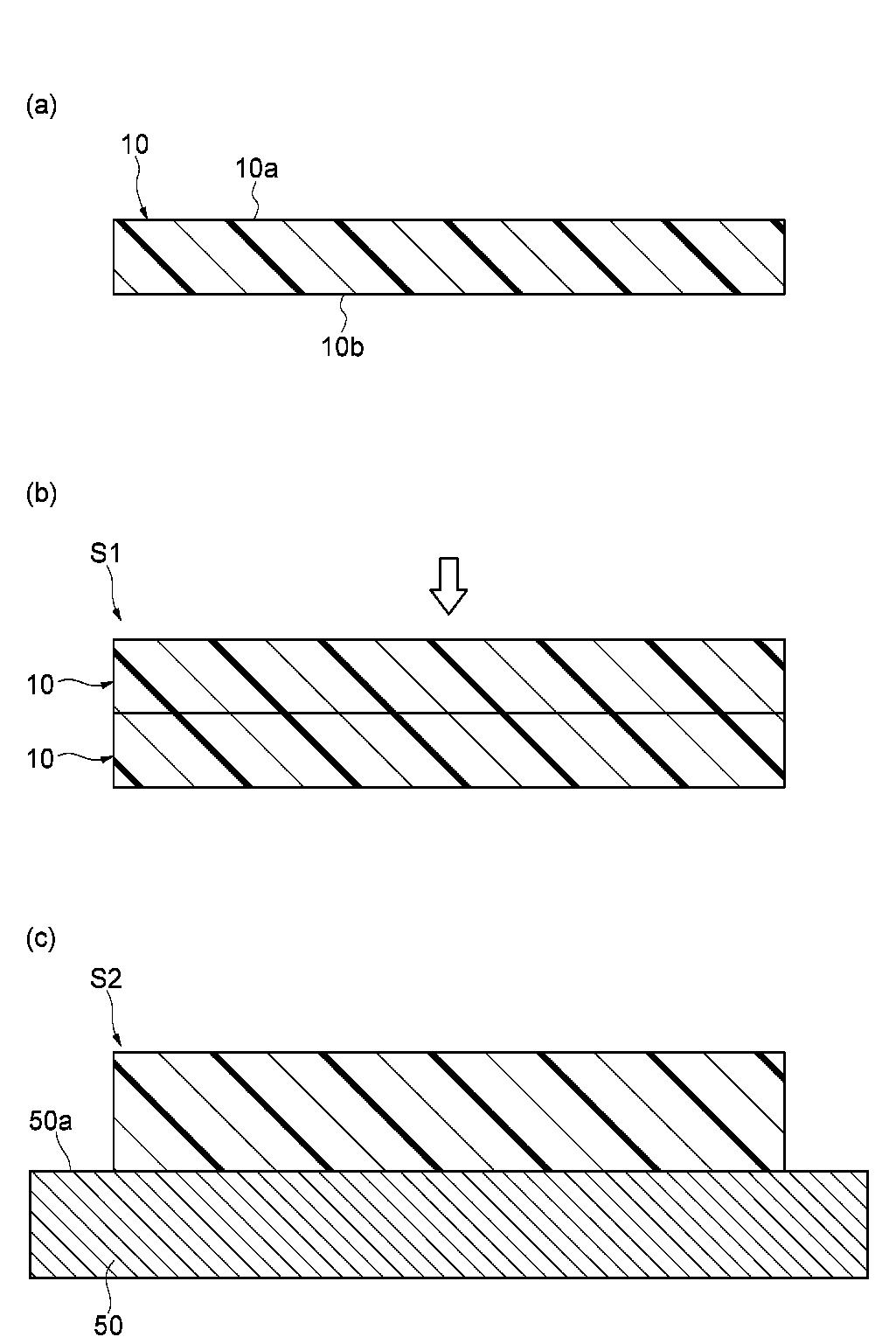

第一期(2012~2021年度)の人工光合成化学プロセス技術研究組合

ARPChem)では、NEDOプロジェクト「二酸化炭素原料化基幹化学品

製造プロセス技術開発」において、社会実装の鍵を握る可視光応答型

光触媒を数多く開発した。こうした知見をベースに、NEDOはグリー

ンイノベーション基金事業の一環として、プロジェクト「アルコール

類からの化学品製造技術の開発」を2021年度にスタートさせ、可視光

応答型光触媒の見かけの量子収率(Apparent Quantum Yield:AQY)

を高めていくことで、数年以内に実用レベルの太陽光エネルギー変換

効率(Solar to Hydrogen:STH)5%の達成を目指すという。

また、本プロジェクトにおいて、㎡級の光触媒パネル製造技術、水素

/酸素混合ガスの分離システム、大規模設備によるソーラー水素製造プ

ロセスなどの開発を進めている。

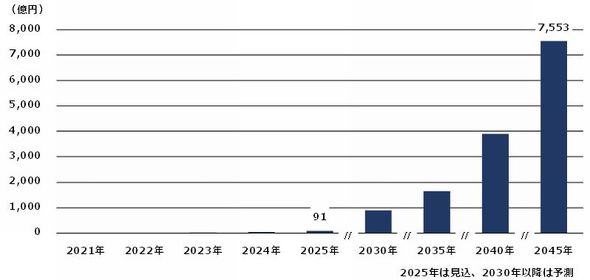

🔸人工光合成の研究開発において、可視光応答型光触媒技術で世界を

リードする日本では、2030年頃に国内でソーラー水素(水分解により

生成される水素)のヘクタール級実証プラントが世界に先駆けて稼働

する見通しである。その後、日照時間が長く条件の良い海外にも展開

され、2035年頃には海外でソーラー水素製造プラントが本格稼働する

と予測する。水素の世界需要の拡大も見込まれており、再生可能エネ

ルギー由来水素も供給が増えることから、ソーラー水素の世界市場規

模(プラント引渡し金額ベース)は、2040年に6億6,600万円、2050

年には95億400万円に拡大すると予測する。(via 矢野経済研究所;人工

光合成の世界市場に関する調査を実施;2022年)

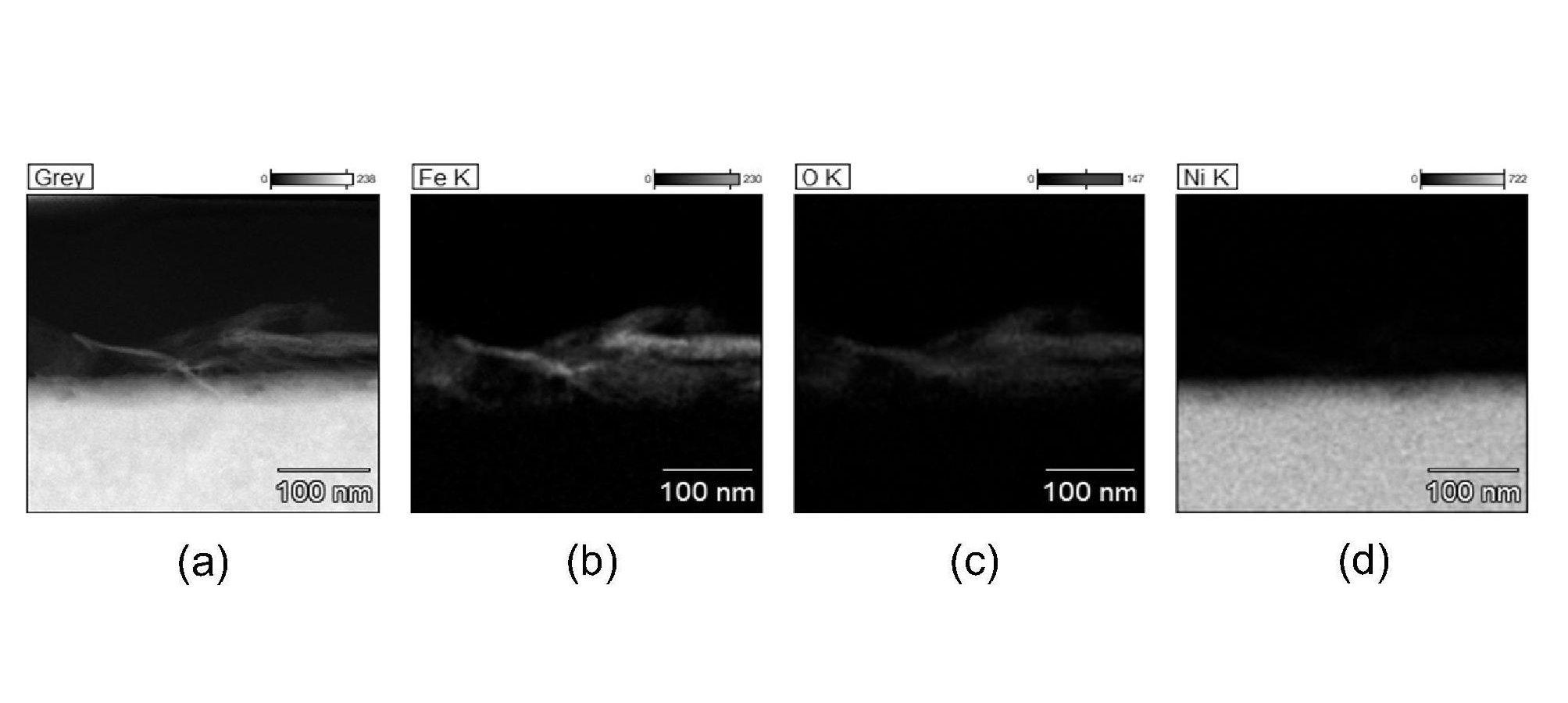

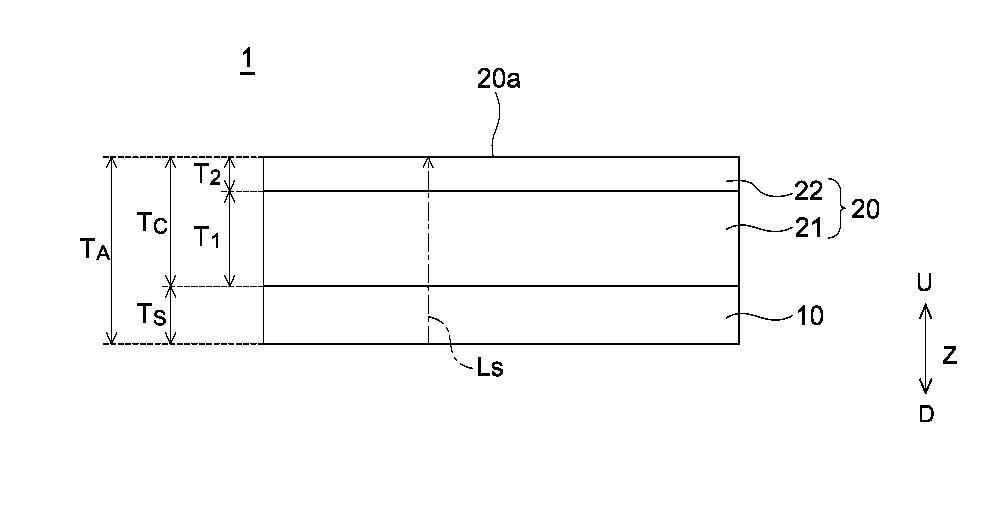

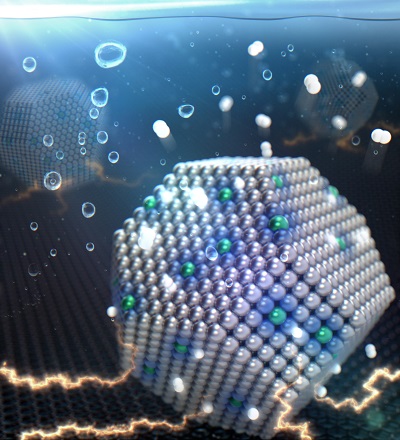

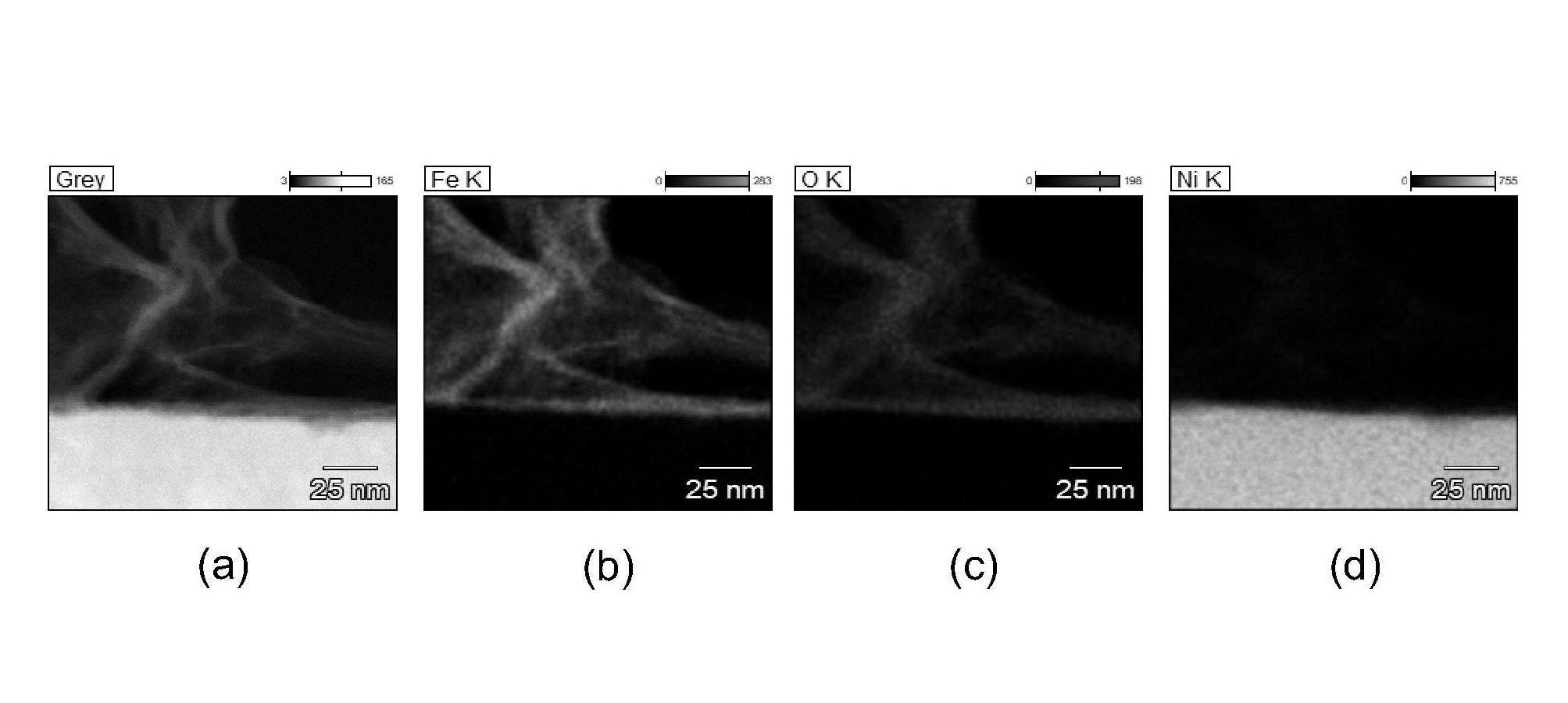

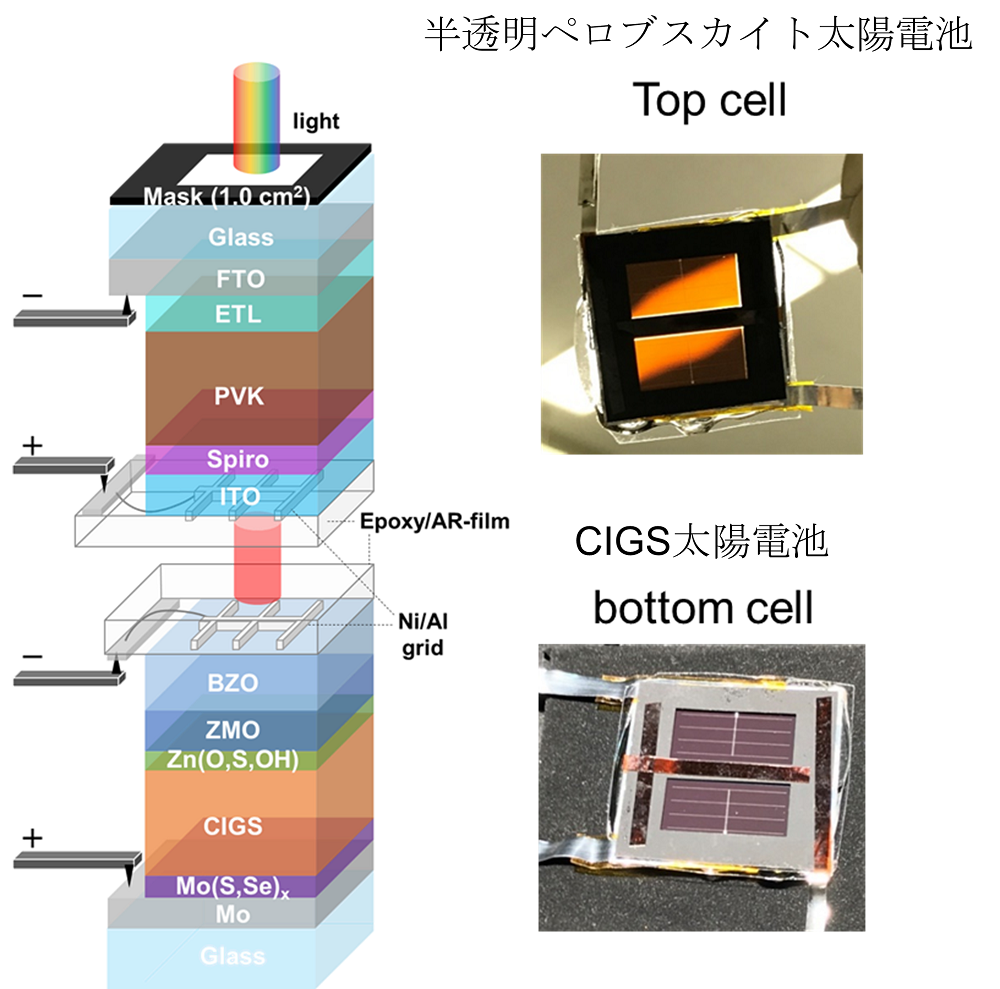

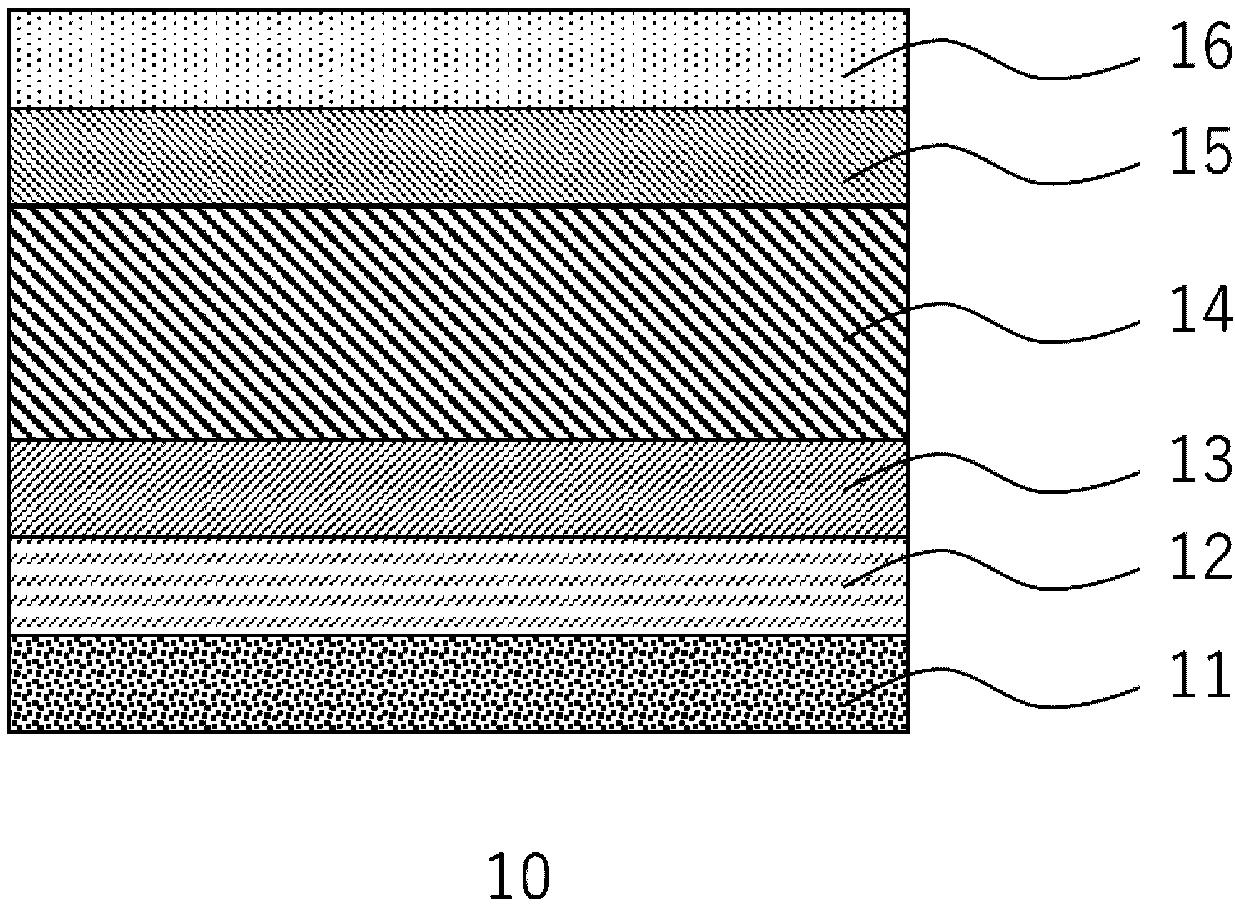

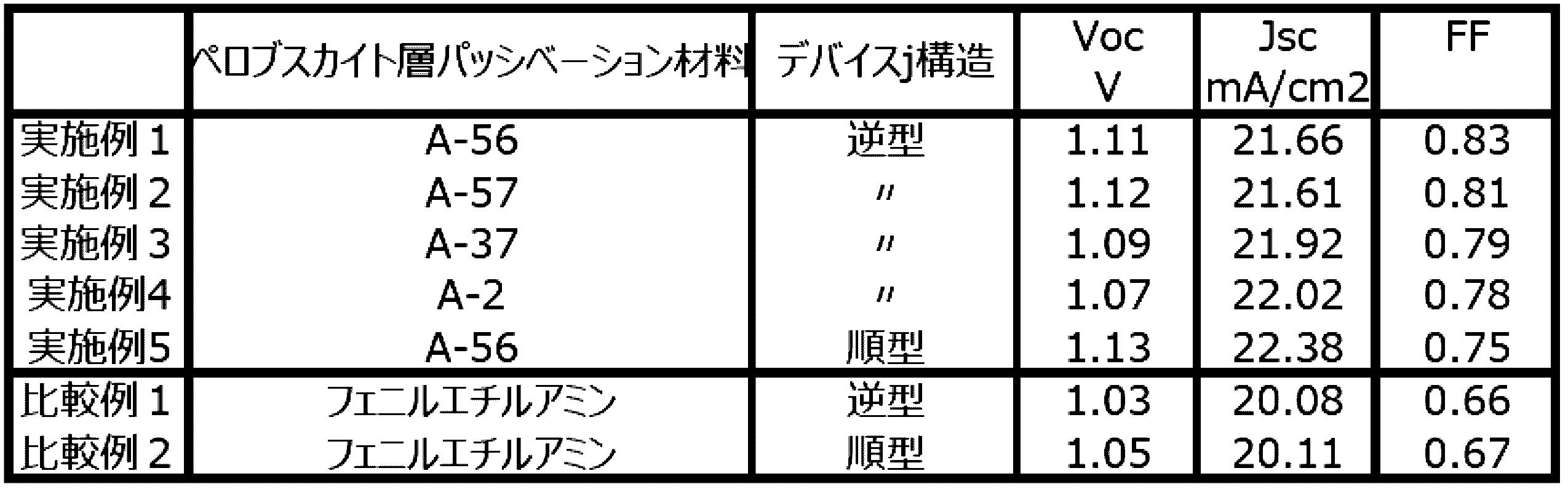

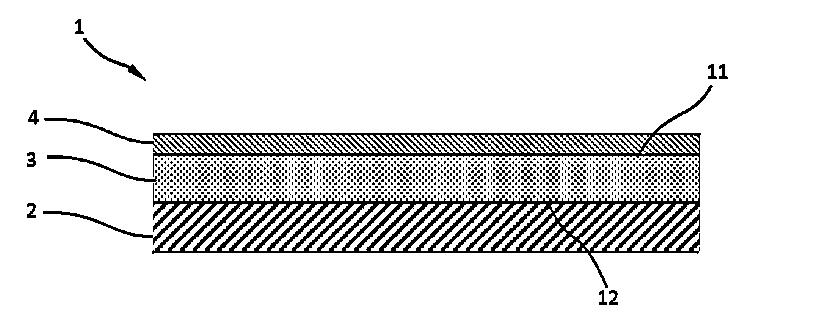

2️⃣サステイナブル酸化物薄膜を用いた高効率量子ドット

太陽電池

【要点】ミシガン工科大学の研究チームは、量子ドット(CdSe)を用

いた薄膜型太陽電池において、UVパルスレーザー堆積(UV-PLD)法

で電子・ホール輸送層の品質を高め、変換効率11%を達成。これは従

来の量子ドット太陽電池に比べ大きな進歩で、将来的には複数のQDを

組み合わせることでシリコンセル並みの効率も期待される。コスト面・

製造面で優位性があり、次世代太陽電池技術として注目されている。

要約:薄膜太陽電池は、低コストで大面積の太陽光発電デバイスにより

有望。テルル化カドミウム(CdTe)、セレン化銅インジウムガリウム(CIGS)、

およびペロブスカイト薄膜をエネルギーハーベスティングに使用するこ

とに多大な努力が払われてきた。対照的に、酸化亜鉛(ZnO)と三酸化モ

リブデン(MoO3)は、比較的地球に豊富に存在し環境的に安定しており、

薄膜太陽電池にとって持続可能です。ZnOナノ構造は、最近、効果的な(

約8.55%)量子ドット太陽電池(QDSC)の製造に成功しています。ナノ構

造は、量子ドット(QD)から電子を受け取るための高い表面積をするが

表面にぶら下がる結合によって支配される。これらの欠陥は、電子をト

ラップし、ZnOナノ構造と量子ドットとの間の界面での効果的な輸送を

制限する可能性がある。薄膜材料に基づくQDSCは、このような界面捕

捉状態を最小限に抑え、ZnOナノ構造で実証されたものよりも効率的

であると期待している。高品質のZnOとMoOを戦略的に開発している。

11.4%という高い電力変換効率を持つQDSC生成薄膜。私たちのアプロ

ーチは、持続可能なZnOとMoO3に基づく太陽エネルギーハーベステ

ィングのためのスケーラブルな薄膜技術とQDを他の人々にもたらす。

-----------------------------------------------------------------------------

関連情報:①https://www.mtu.edu/unscripted/2025/06/solar-cells-back-

to-the-basics-forward-to-the-future.html

⓶https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.5c00612

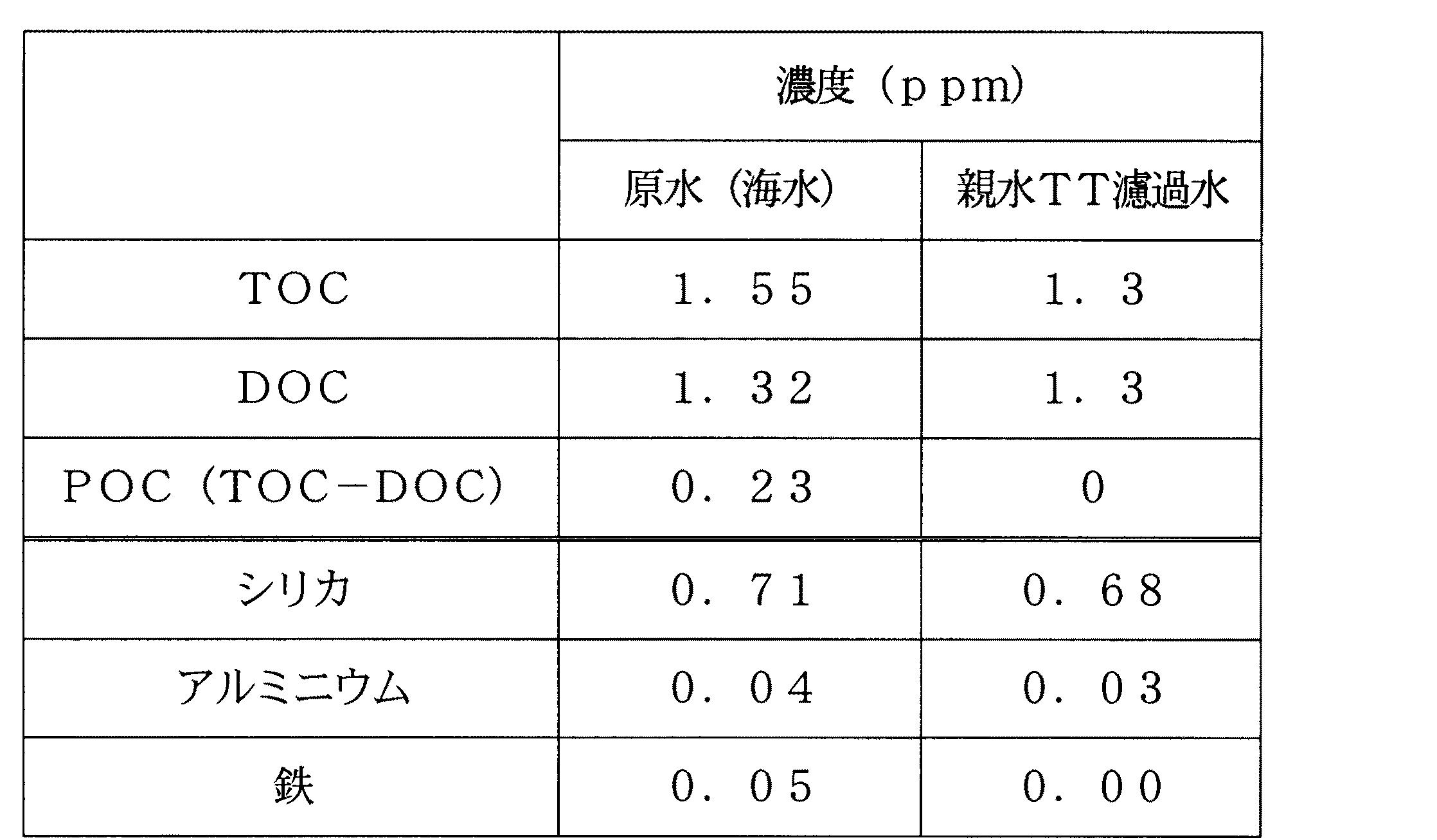

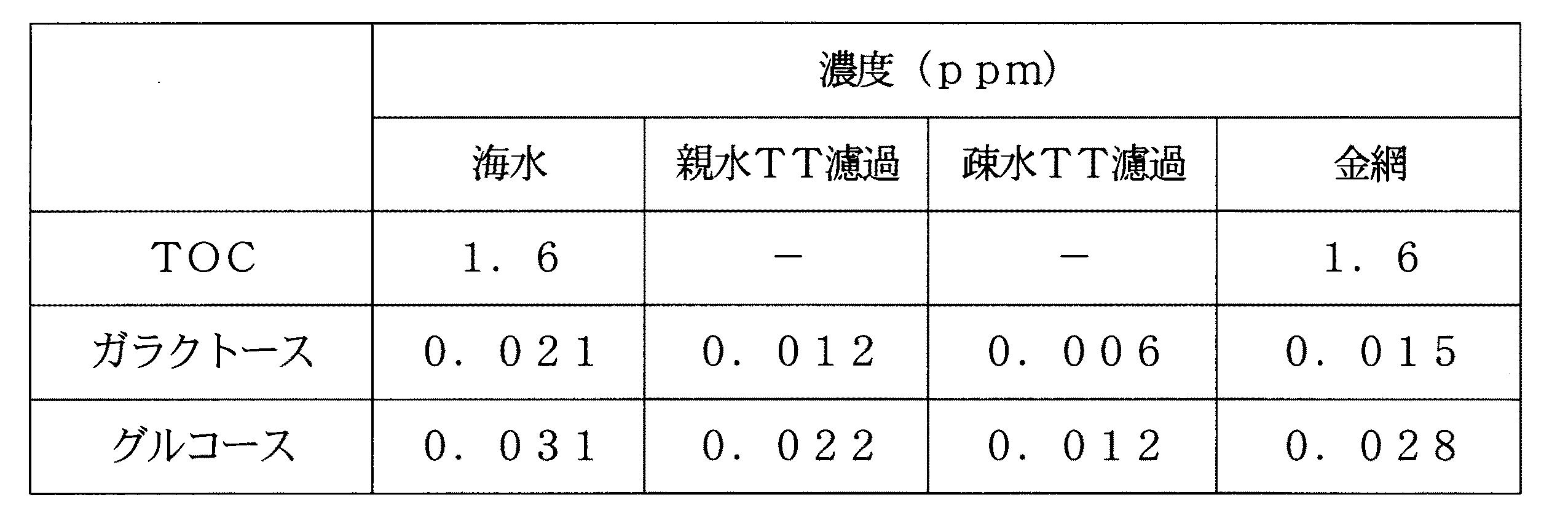

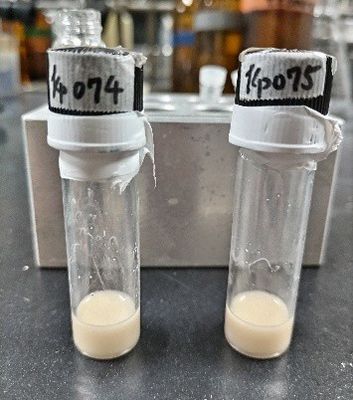

プラスチックの分解後。モノマーを濾過して

回収するとプラスチックを合成できる

✳️触媒でプラ分解、回収モノマー7割以上

Photocatalytic decomposition of plastic, recovering over 70% of the monomer.

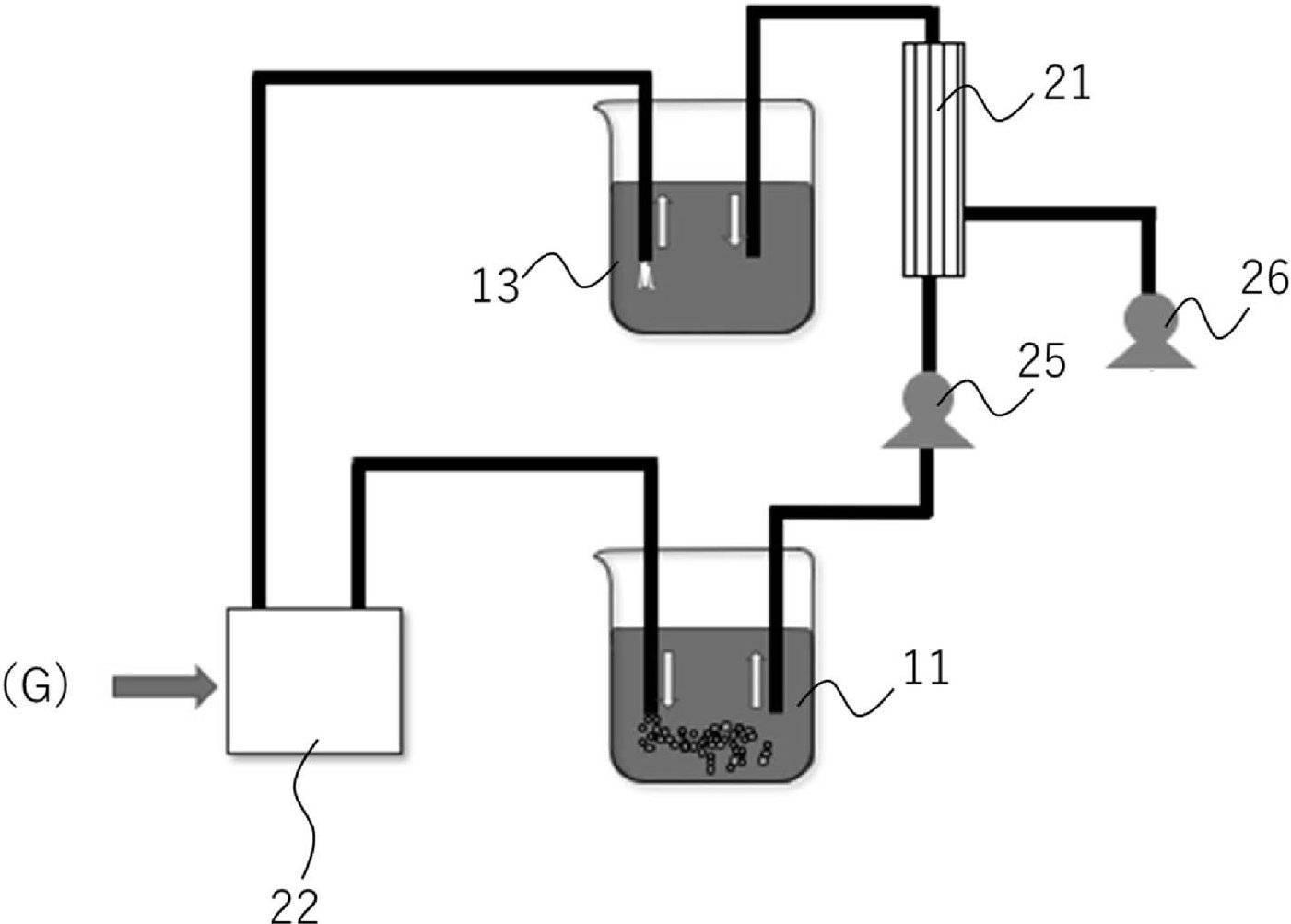

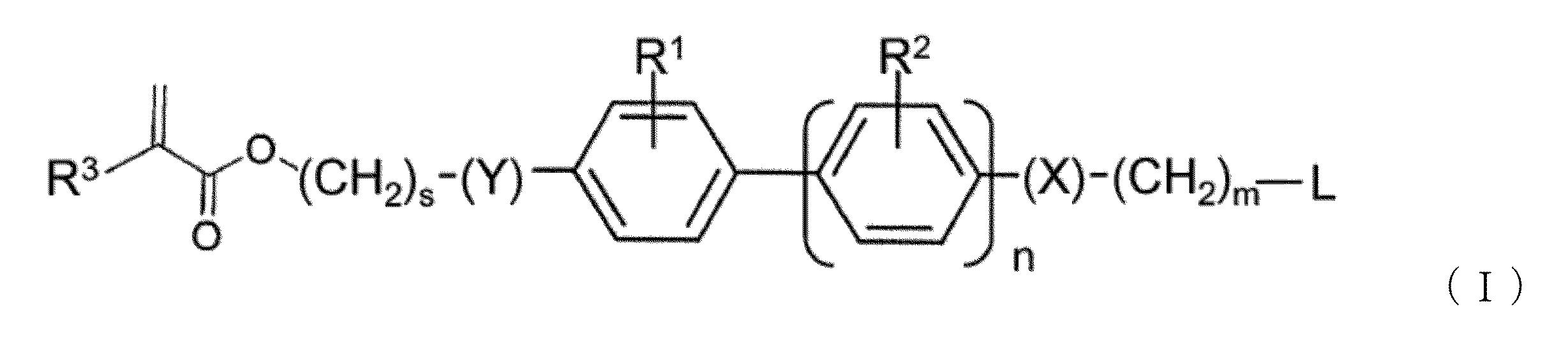

概要:プラスチックのリサイクルを阻むのが強力な化学結合だ。結合を

簡単に解くことができれば、品質を保った再生プラスチックを増やせる。

山口大学の西形孝司教授は「プラスチックの頑丈な構造を分解するの

が我々、科学者だ」と使命感を持ち、ケミカルリサイクル(CR)技

術の新しい設計概念を開発した。プラスチックに組み込んだ「分解コ

ア」が、光触媒の反応をきっかけにプラスチック製品をモノマーに分

解する方法。

分解コアは化学反応が起きやすい部位であり、一般的な化学物質で作れ

る。既存の重合工程に投入することで、合成したポリマーに分解機能を

付与できる。分解時は、プラスチックと光触媒を有機溶媒と混合し、光

を照射する。光で励起した触媒から発生した電子で分解コアを壊し、モ

ノマーの結合を解く。濾過して回収したモノマーを再重合すると、プラ

スチック原料に再生できる。分解コアも回収し、別のプラ材料に再利用

できる。分解コアは、プラスチックを化学的に分解して元の原料を再生

するCRの新しい方法として期待される。既存のCRは高熱を必要とす

る工程があってエネルギー消費が大きい。分解コアは光の照射に電力を

使うものの高熱を必要とせず、省エネ化できる。また、既存のCRがポ

リエチレンテレフタレート(PET)での実用化にとどまっているが、

分解コアは理論上、どのプラスチックにも適用できる。

西形教授は3年前に分解コアの基礎的な技術を発見した。実験室では、

あらゆる縮合系ポリマーに分解コアを組み込めることを確認した。ま

た、原料の7割以上を回収でき、回収モノマーから透明なフィルムを

成形できた。ただし「まだプラスチックとして必要な物性を確認でき

ていない。研究の余地がある」とし、実用化に向けて企業との連携を

望んでいる。分解コアはプラスチックにとって追加的な構造であり、

通常

のプラスチックとは物性が変わる。ただし、現状でも過剰スペックの

プラスチックがあり、「どこまで物性の変化を許容できるのか、企業と

取り組まないと分からない面がある」(西形教授)。

コストも課題だ。エネルギー消費を抑えたとはいえ、分解コア技術で

再生したプラスチックは、バージン品のコストにはかなわない。そこ

で再生プラスチックの使用を促進する法制度が必要となりそうだ。「各

国で法制度が整備されており、現在のプラスチック製品を使いにくく

なる社会が来るかもしれない。プラスチック問題を解決したいと思っ

ている方々と、社会実装に向けてアイデアを出し合っていくことが重

要」と語る。プラスチック循環利用協会によると、2023年の国内

の廃プラスチックは768万トン。そのうち63%が、燃料代替とし

て焼却された。

22%は製品材料に再生されたが、マテリアルリサイクル(MR)が

主流。MRは製品を砕いて溶かし、ペレット状に整えて材料に戻す工

程でプラスチックが劣化するため、再生回数に限度がある。CRなら

繰り返し製品にできるため、プラスチックの資源循環に不可欠な技術。

(日刊工業新聞 2025年06月23日)

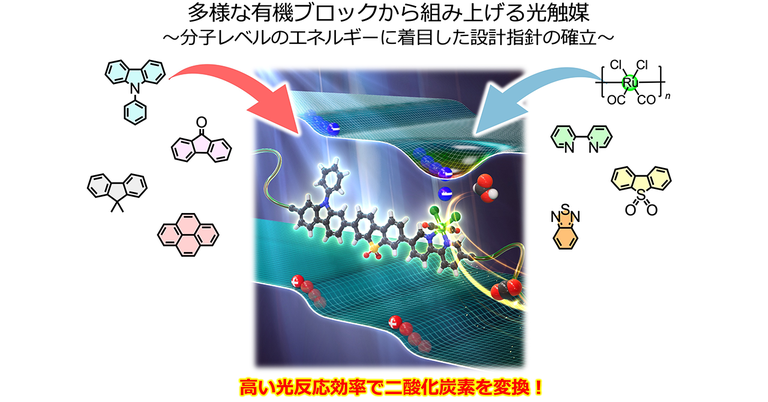

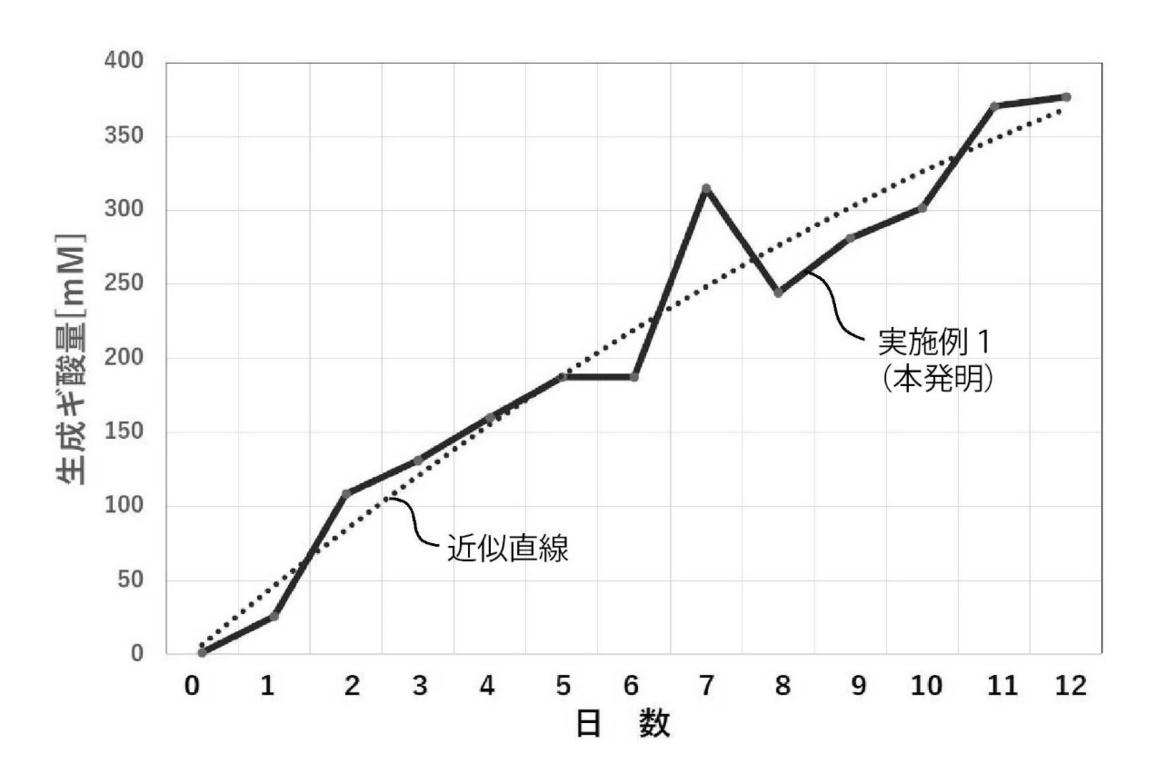

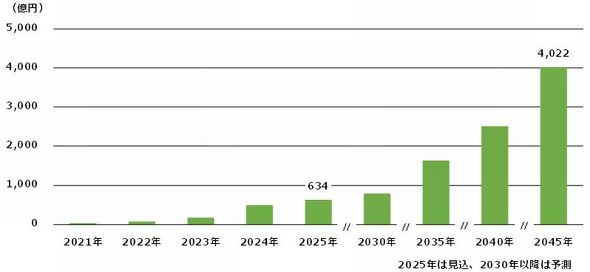

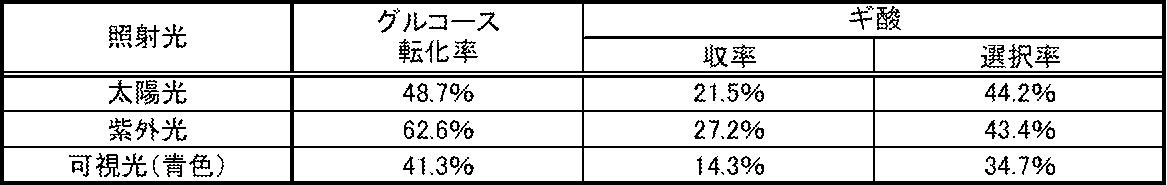

✳️ 貴金属不要の人工光合成へ有機高分子光触媒

京都大学,大阪大学,岡山大学は,高効率二酸化炭素変換を進行する

錯体触媒内蔵型の有機高分子光触媒を開発。光反応の効率を示す指標

の一つである反応量子収率が30%を超える値が報告されている,比較

的高効率なCO2変換用光触媒には,ルテニウムやレニウムなどの希少

金属が光吸収部位として用いられてきた。(via オプトロニクス 2025

.6.17)。そによると、これら希少金属を用いることで,光吸収によっ

て生じる励起状態あるいは電荷分離状態が長寿命化し,反応効率が高

くなると報告されている。一方で,これら希少金属からの脱却を目指

し,有機材料を光吸収部位として活用する光触媒系の開発が近年盛ん

に行なわれている。

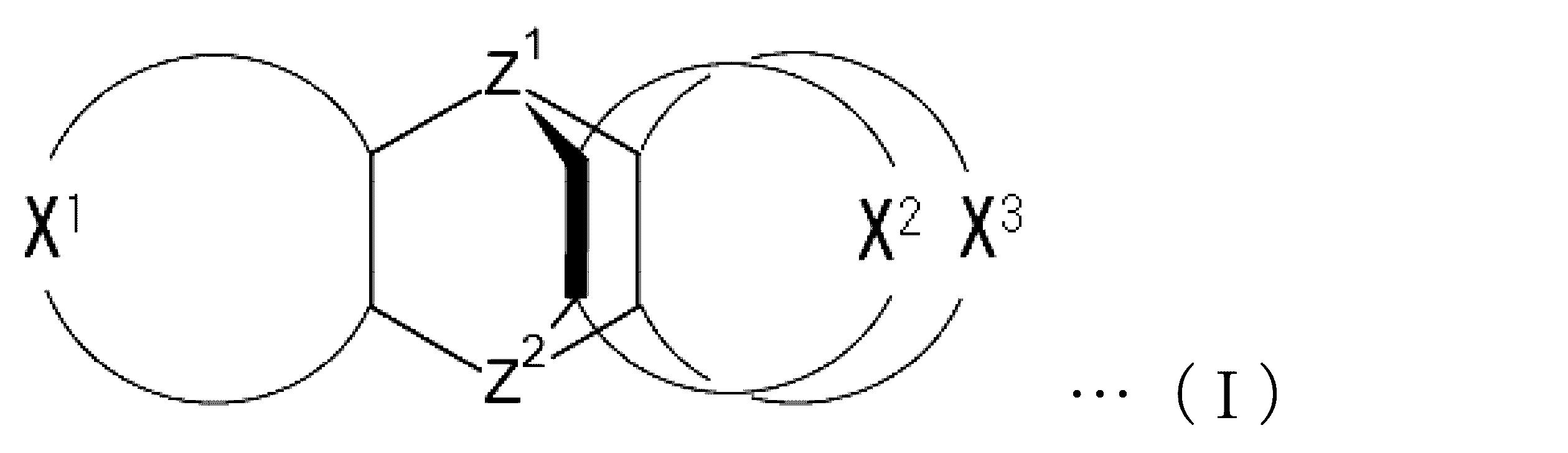

本研究の光触媒設計指針:多様な有機分子団のエネルギーに着目し、3種類の分子団を適

切な順序で配列させることで階段状のエネルギー傾斜を導入。長距離の電荷分離状態に

より高効率な光触媒として働くことを実証

従来の二元系と本研究で開発した三元系光触媒の比較:CO2変換の反応量子収率32.2%を達成

踏まえ、研究グループは,多様な共役系有機分子骨格から,ドナー,

πスペーサー,アクセプターとして適した3種類の組み合わせを選択し

適切な配列で繋ぎ合わせ,アクセプター部位に金属錯体からなる反応

中心を導入することで,従来系をはるかに凌駕する高効率な光触媒を

開発。連結した各有機ユニット間のエネルギー準位差を制御すること

で,天然光合成も採用している,多段階のエネルギー傾斜し,電極や

導線に頼ることなく光触媒材料内部で,自発的に電荷分離状態を形成

可能な設計指針を確立した。そして、実際に光吸収によって生成した

励起電子が速やかに反応中心へと移動し,優れた電荷分離状態を形成

できることを超高速分光測定と理論計算で明らかにした。光触媒構造

を最適化することで,炭素・窒素・水素・酸素・硫黄からなる有機高

分子を光吸収部位とした光触媒により,可視光の照射によるCO2変換

の量子収率は最大32.2%に達し,0.48mol/Lの高濃度のギ酸を生成す

ることに成功した。また、反応量子収率は,上述した2種類のユニッ

トを連結した従来系の18倍と飛躍的に向上し,これまで報告されてい

る有機分子骨格のみの光吸収で進行するCO2還元光触媒反応で最も高

い値を記録した。

▶️今後は本光触媒設計を様々な分子変換反応へと適用するとともに,

天然光合成と同様に豊富でクリーンな水を反応剤とした分子変換反応,

すなわち真の人工光合成反応の実現を目指す。

----------------------------------------------------------------------------

掲載誌:

タイトル:Molecular-Level Tailoring of Energy Structure in Ternary Conjugated

Polymers with a Built-in Ru-Complex Catalyst for Efficient CO2 Reduction Photocatalysis

(3元系共役高分子の分子レベルでのエネルギー構造制御による高効率な光触媒的CO2還元)

掲載誌:Journal of the American Chemical Society

DOI10.1021/jacs.5c04222

✳️ナノ粒子スポンジが光触媒を促進

1️⃣ 可視光を使って水を分解する「光触媒」

そもそも人工光合成研究のきっかけとなった「本多・藤嶋効果」とは

どのようなものか。これは、水の電気分解で酸素を生成する電極に酸

化チタンと呼ばれる化合物を用いて紫外光を当てると、電気だけでな

く紫外光のエネルギーも使って水を酸素と水素に分解できるという現

象。この発見以降、酸化チタンのように光で水を分解する「光触媒」

の研究が展開されてきた。通常、水に太陽光を当てても酸素と水素に

分解されることはない。酸化チタンは水の分解という化学反応を助け

る役割を果たす。

植物による光合成では、太陽光を利用して水が酸素になる「酸化反応」

と、二酸化炭素からさまざまな有機物を生成する「還元反応」を行っ

ている。人工光合成の研究開発においても、太陽光による「水の酸化

(酸素の生成)」と「二酸化炭素の還元(炭化水素の生成)」の両面か

ら、これらの反応を促進するための光触媒の研究が進められている。

植物による光合成では、太陽光を利用して水が酸素になる「酸化反応」

と、二酸化炭素からさまざまな有機物を生成する「還元反応」を行っ

ている。人工光合成の研究開発にも、太陽光による「水の酸化(酸素

の生成)」と「二酸化炭素の還元(炭化水素の生成)」の両面から、こ

れらの反応を促進するための光触媒の研究が進められている。

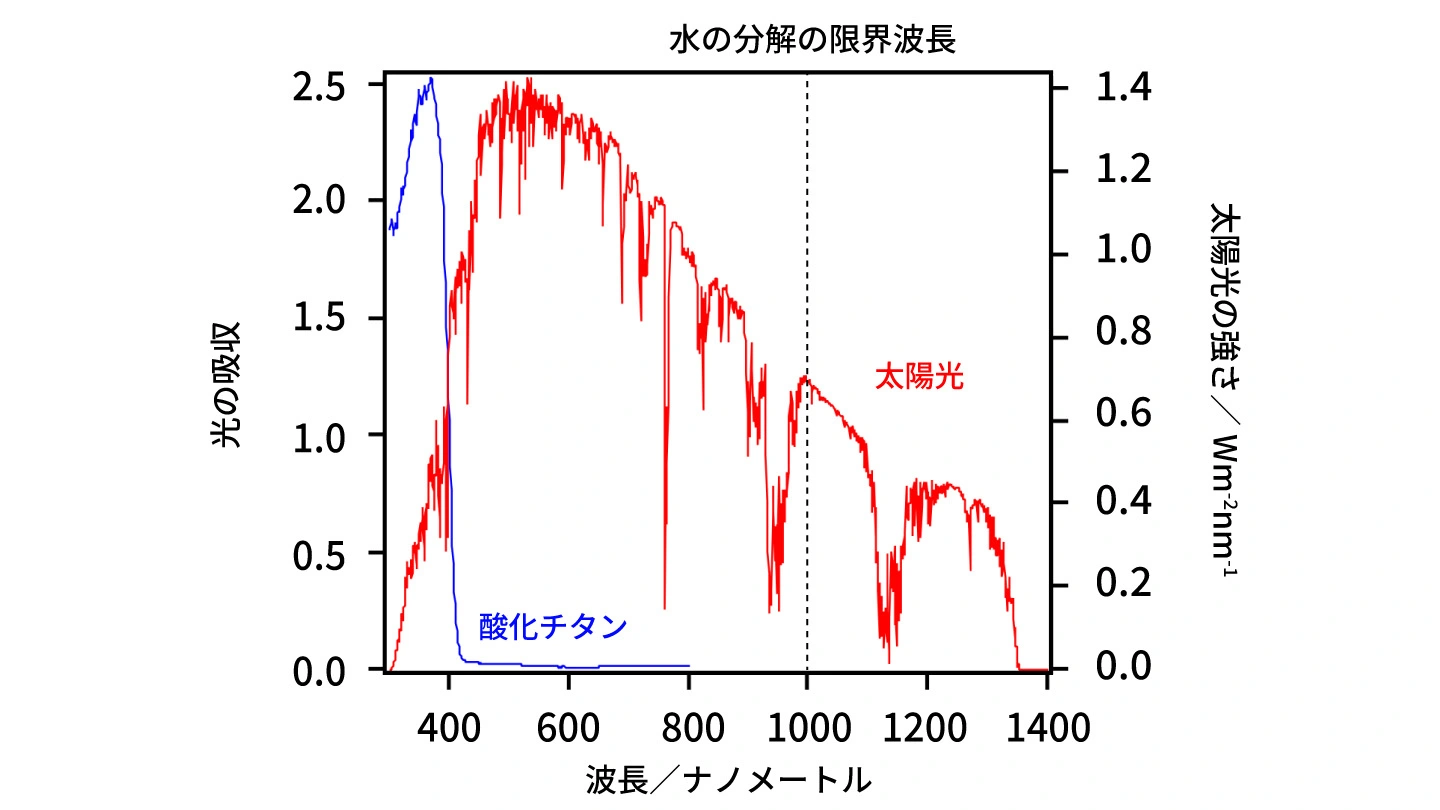

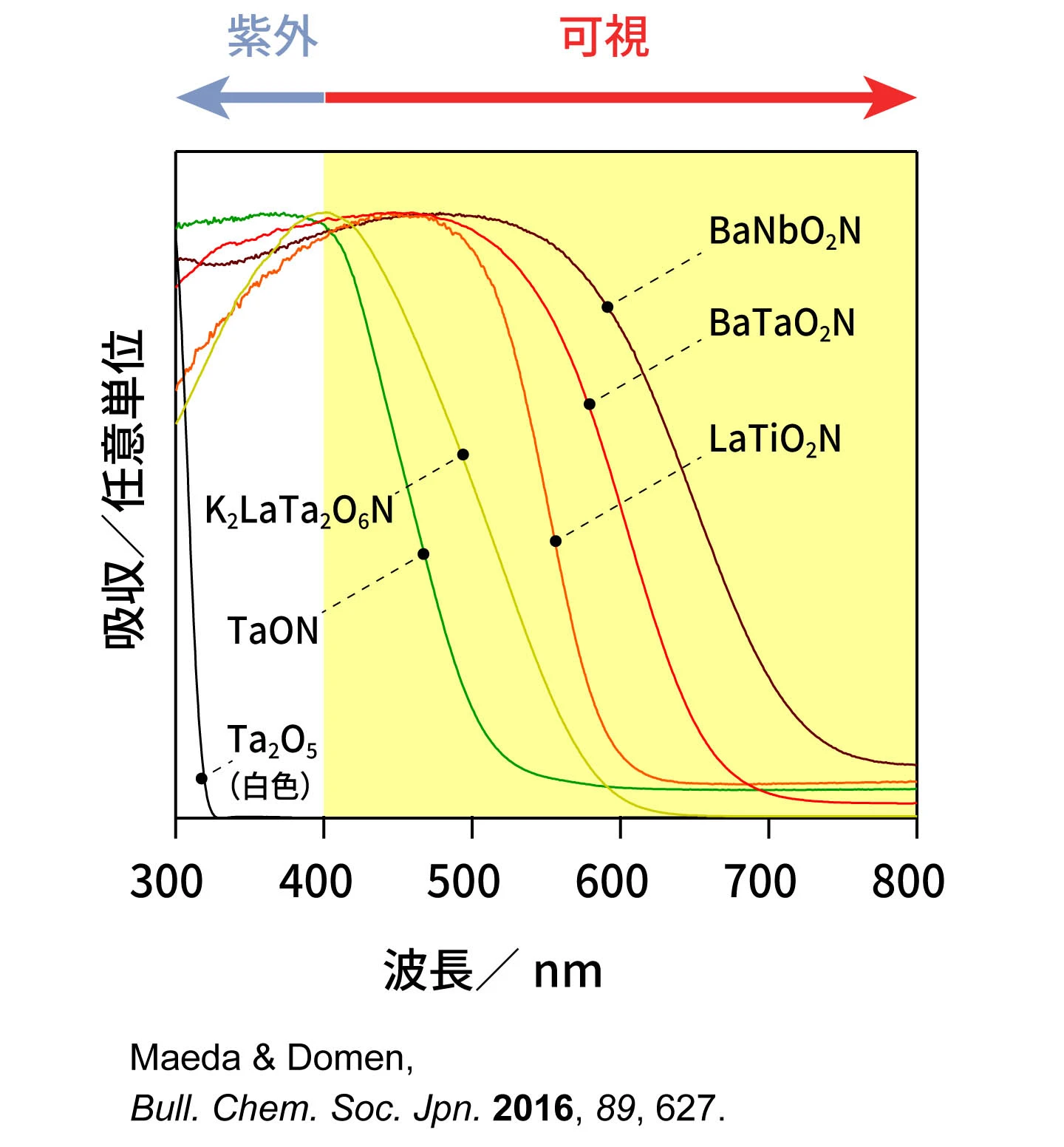

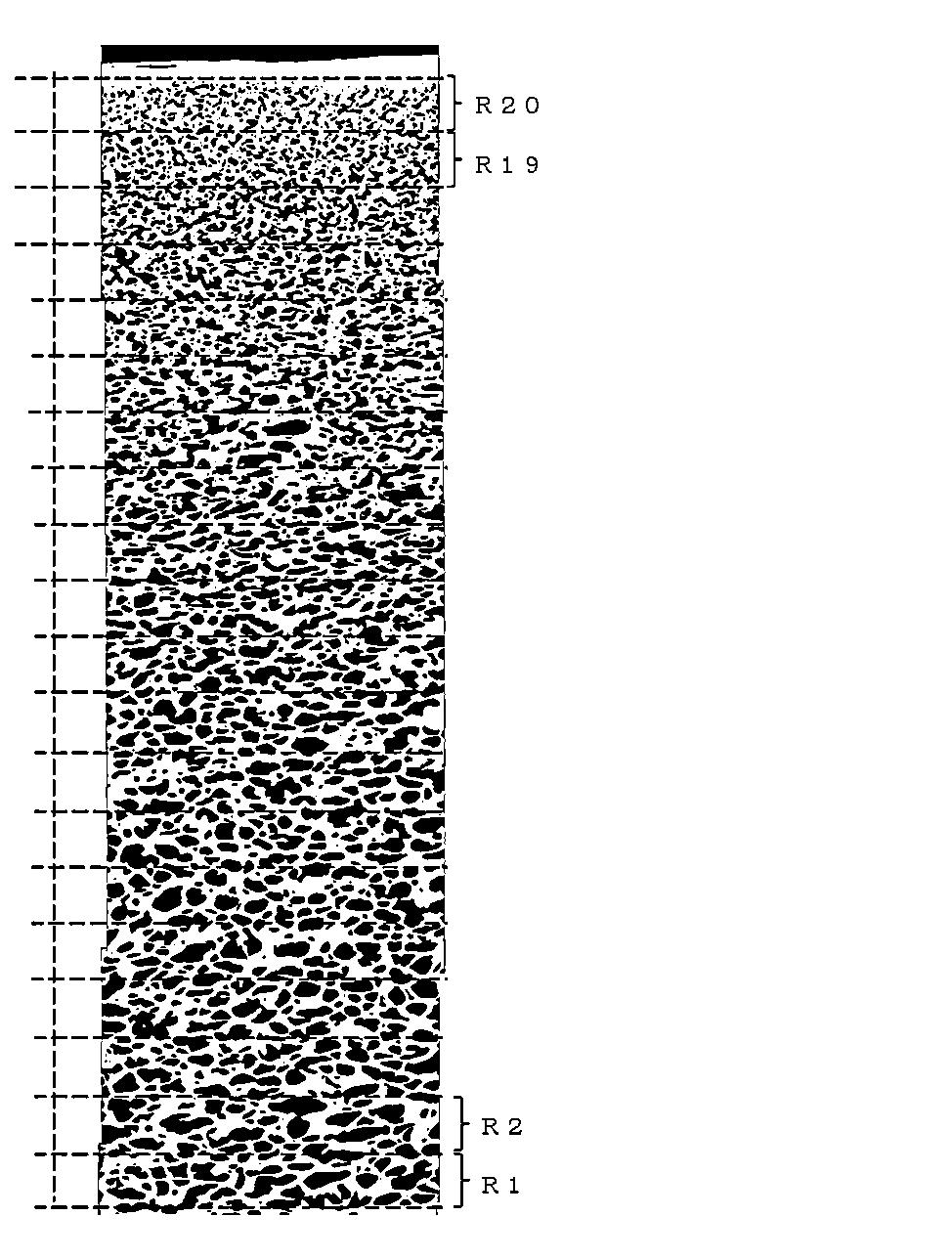

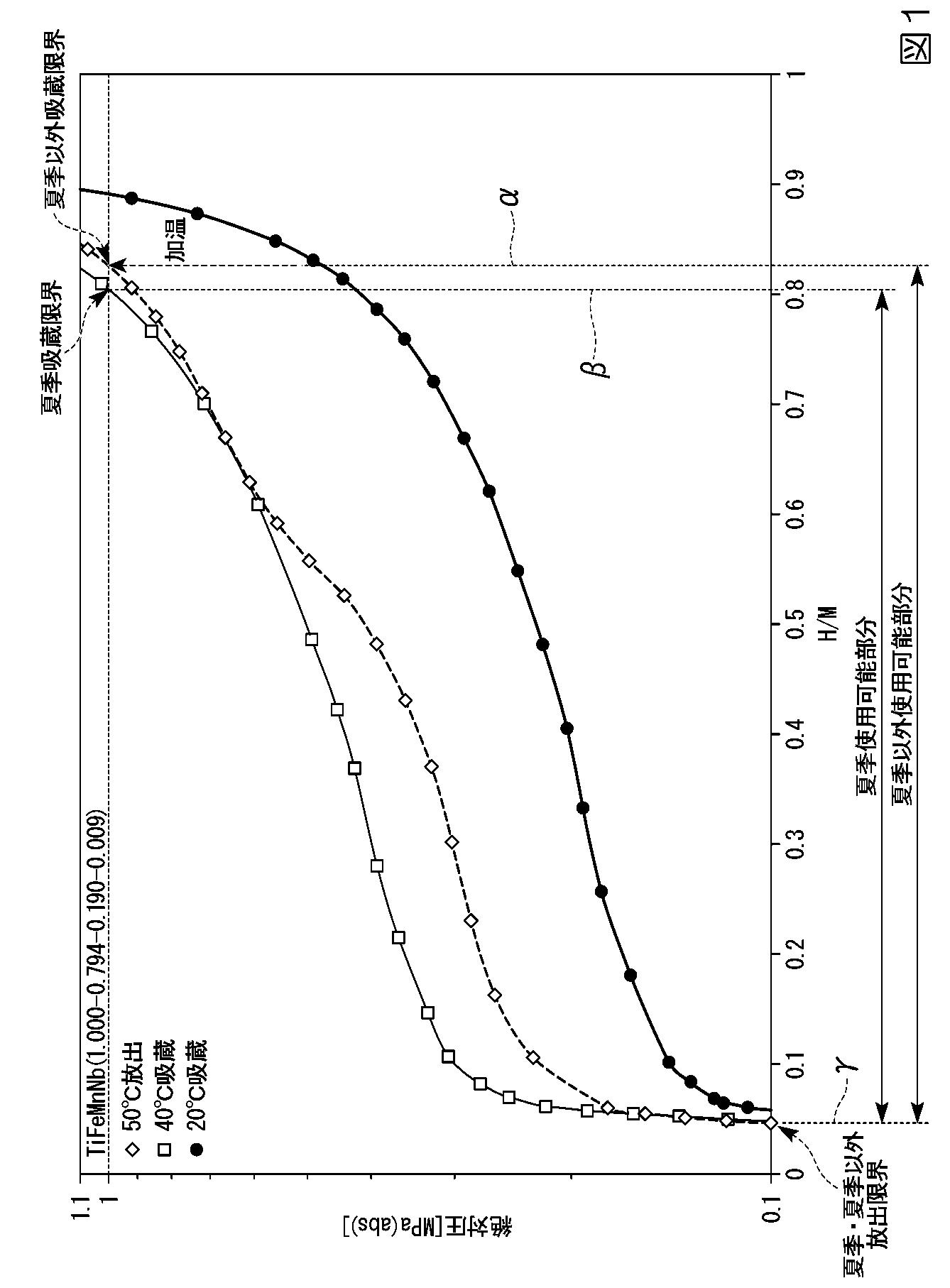

本多・藤嶋効果では、酸化チタンが水を分解する光触媒としての機能

を有していることが発見したが、実は酸化チタンには大きな課題があ

る。それは、酸化チタンは可視光よりも波長の短い紫外光と呼ばれる

波長の光しか吸収しない(図1)。太陽光に含まれる紫外光の割合は数

%程度。仮にそのわずかな紫外光成分を全て利用できたとしても、酸

化チタンによる太陽光のエネルギー変換効率は1%未満しかない計算。

人工光合成の実用化に向けては、少なくとも5~10%のエネルギー変

換効率が必要とされている。それに対し、2001年の講演で堂免先生

が可視光を吸収する光触媒の存在を示した、以来20年以上にわたり、

可視光を使って水の分解を促進する光触媒の研究を続けてきたと東京

科学大学 理学院 化学系 教授の前田和彦氏は話す。

図1:太陽光の波長ごとの強さと酸化チタンの光の吸収

酸化チタンでは、太陽光に含まれる紫外光領域(数%程度)しか使えない。太陽光を使っ

て水を分解するには、太陽光の主成分である可視光を吸収できる物質が必要。しかし、エ

ネルギーの小さい(波長の長い)光ほど、人工光合成に使うのが難しくなる。※赤線は太

陽光の強さ(右軸)、青線は酸化チタンの光の吸収(左軸)

2️⃣ 可視光を吸収する「複合アニオン化合物」を合成

現在、複合アニオン※化合物と呼ばれる光触媒に取り組んでいる。酸

化チタンは金属元素であるチタンに酸素が結合した金属酸化物。酸化

チタンをはじめとする金属酸化物の酸素イオンの一部を別のアニオン

で置き換えたものが複合アニオン化合物。酸化チタンは白色の粉末。

白色は可視光を吸収しないことを表す。それに対し、金属酸化物をア

ンモニアガスの中で、800℃~1,000℃の高温で蒸し焼きにすると、

さまざまな色がついた酸窒化物(酸素と窒素の複合アニオン化合物)

がきる(図2)。色がついているということはその色以外の可視光を吸

収しているということを意味する。酸窒化物だけでもさまざまな組成・

結晶構造の化合物があり、未知の新物質も眠っています。複合アニオ

ン化合物は酸窒化物に限定されたものではなく、酸硫化物や酸フッ化

物など組成のバリエーションも広く、常識にとらわれずそれらを探索

することで、幅広い波長の可視光を吸収できる光触媒ができる。

図2:可視光を吸収する酸窒化物光触媒

異なる金属を使った金属酸化物をアンモニアガスの中で、高温で蒸し

焼きにすると、さまざまな色の酸窒化物を合成することができる。と

はいえ、実用化に向けては複合アニオン化合物にも大きな課題があり

ます。それは合成そのものに大きなエネルギーを要する。しかも光触

媒として作用するには、高品質である必要もある。

「そのため、実用化に向けた障壁は高いが、障壁は高ければ高いほど

挑戦してやろうと意欲に溢れる研究室の学生たちと一緒に奮闘する日

々を送っていという。

3️⃣常識や先入観にとらわれない研究スタイル

前田は約10年前から、二酸化炭素の還元に不可欠な光触媒の研究も進

める。共同研究者が、有機物である窒化炭素を光触媒に使えないかと

提案したことがきっかけで、有機物を使った光触媒の研究を始める。

そのころ、光触媒といえば無機物が常識で、有機物を研究している人

はいないが、窒化炭素は可視光を吸収する上、高温にも酸や塩基にも

非常に安定でしたので、試してみたところ、光触媒として機能するこ

とが分かり、大きな衝撃を受けました。また、窒化炭素を、触媒機能

を持つ分子と組み合わせることで、二酸化炭素の還元にも応用できた

(図3)。

図3:有機物である窒化炭素を用いた光触媒の開発と二酸化炭素の還元への応用

以来、常識や先入観にとらわれず、可能性のありそうな物質は何でも

試してみようというのが、研究スタイルとなり、そのスタイルがさま

ざまな光触媒の発見につながりました。2018年からはクラリベイト

社が選出する高被引用論文著者に、化学分野で4年連続して選出され

るなど国内外から注目を集めるようになった。

4️⃣ 人工光合成は炭素循環社会に不可欠な技術

一方、人工光合成の実用化に関し、「人工光合成の研究は大変難しく

、実用化には課題がまだまだあり、近年、国内外を含め研究者同士が

協力し合うというスタイルが定着化してきていくので、相乗効果によ

り実用化に向けた研究開発は間違いなく加速する。もう1つの低炭素

技術である太陽光発電は非常に素晴らしい技術だが、単独で大規模に

電力を貯蔵することは困難。一方、人工光合成は使いたいときに水を

分解し、炭素循環社会実現の切り札とされる水素を生成したり、化石

燃料に頼ったりすることなく炭化水素などの化学燃料を作り出すこと

ができるという点で、炭素循環社会の実現において不可欠な技術。今

後も研究と人材育成の両面から人工光合成の分野に貢献していきたい

と話す。

【成果と展望】

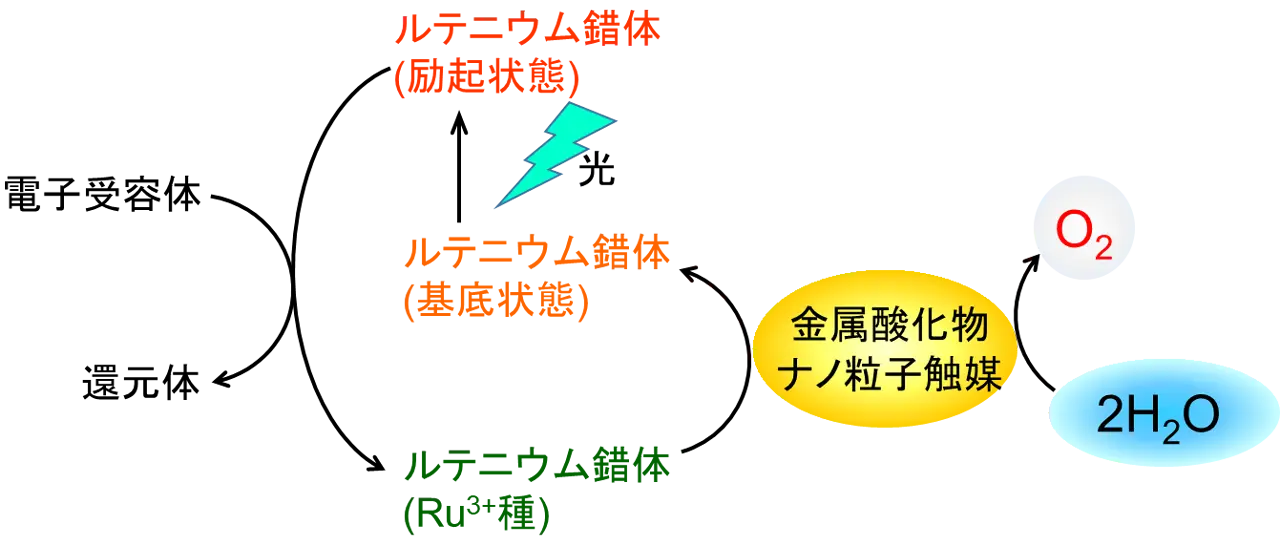

岡崎助教らは、ルテニウム錯体[用語6]を光増感剤[用語7]とした水の光

酸化反応を応用することで、金属酸化物ナノ粒子触媒の「水の酸化反

応に対する駆動力」を非電気化学的に見積もることができることを見

出した。水の光酸化反応は、半世紀ほど前にHarrimanらによって報

告された(図2)。この反応では、可視光によって励起されたルテニウ

ム錯体の電子(e–)が電子受容体に移動することで、ルテニウム錯体の

一電子酸化種(Ru3+種)が生成します。そこへ水の酸化触媒からe–が

移動し、触媒中の金属種が高酸化状態となることで水の酸化反応が進

行する。本研究で触媒として用いた金属酸化物ナノ粒子は、光触媒に

よる水の酸化反応の助触媒としても広く用いられている。

図2. 水の光酸化反応のスキーム概略

✳️ナノ粒子触媒に潜在する「水の酸化反応に対する駆動力」の実験的

観測伝統的な光化学反応を突き詰め新概念を提唱

【概要】

東京科学大学(Science Tokyo)※ 理学院 化学系の岡崎めぐみ助教と

前田和彦教授らの研究チームは、水の酸化触媒として作用する金属酸

化物ナノ粒子[用語1]に対し、反応の進行に必要な「駆動力」を見積も

る非電気化学的な手法を見出した。(本成果は、11月4日付(現地時間

)の「Chem Catalysis」誌に掲載された)

光エネルギーを用いて化学エネルギーを得る「人工光合成」系の構築

を目指す研究において、ナノ粒子触媒は水の酸化に高い活性を示すこ

とが知られているが、ナノ粒子であるが故に精密な分析が難しく、水

の酸化反応に関与する電子の情報は実験的に得られなかった。そこで

研究グループは、半世紀以上前から確立されている水の光酸化反応[用

語2]語2)を突き詰めることで、ナノ粒子触媒が水の酸化反応を進行さ

せるための電子に関する情報、すなわち「反応の駆動力」を定量的に

観測できることが分かった。これまでは経験則から優れた触媒を見出

していましたが、本成果によって、より合理的な触媒デザインが可能

になると期待される。研究グループは、今回見出した「駆動力」を

「反応ポテンシャル」と命名し、ナノ粒子触媒に対する研究をさらに

行っていく予定。

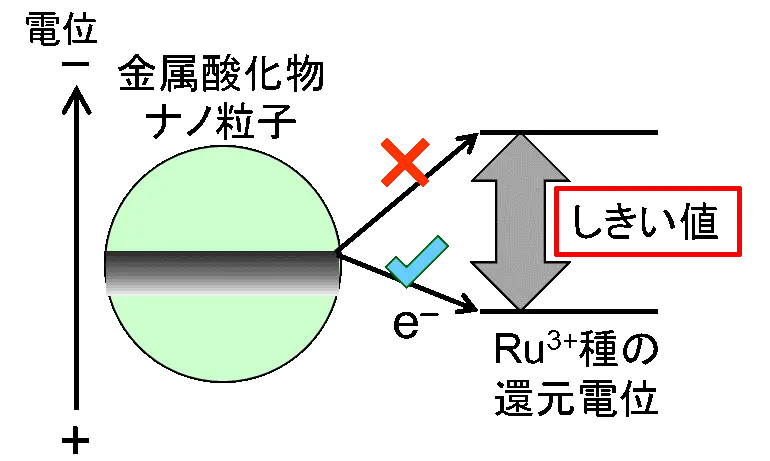

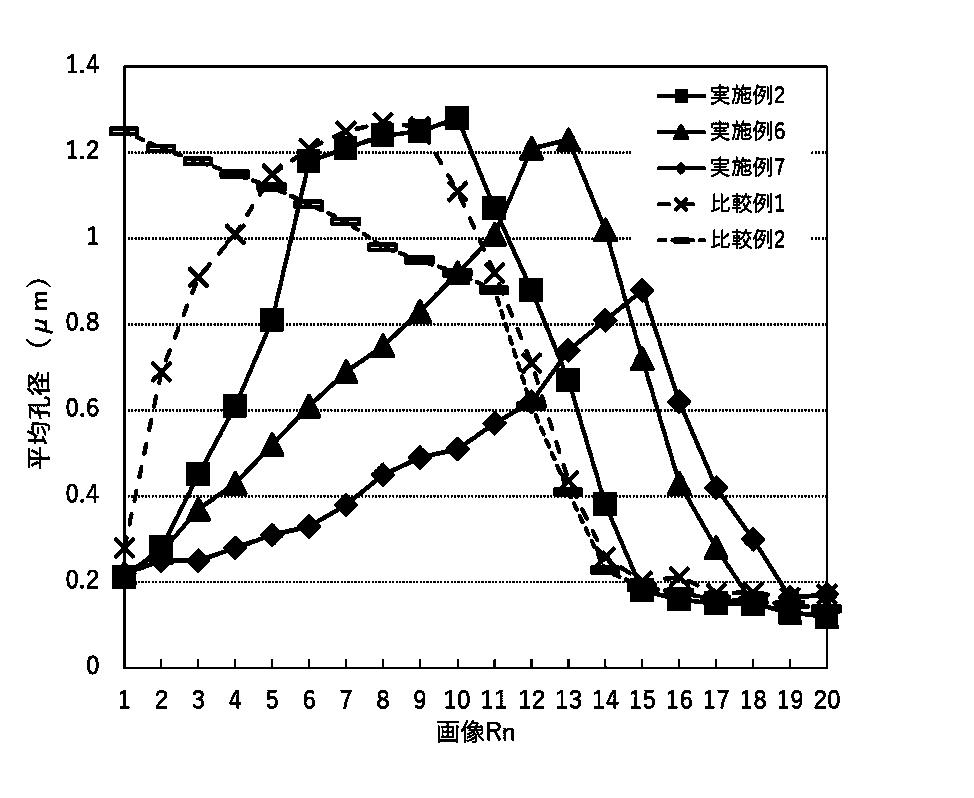

水の光酸化反応が進行する条件の一つに、金属酸化物ナノ粒子から

Ru3+種へe–が移動することが挙げられます。つまり、金属酸化物ナ

ノ粒子が有するe–の化学ポテンシャル[用語8]が、Ru3+種の還元電位

[用語9]よりも正側に位置している場合、水の光酸化反応は進行しない

ことになります。逆に、金属酸化物ナノ粒子が有するe–の化学ポテン

シャルが、Ru3+種の還元電位よりも負側に位置していた場合は、水

の光酸化反応が進行すると予想される。そのため、金属酸化物ナノ粒

子が有するe–の化学ポテンシャルと、Ru3+種の還元電位を調整し、

それらの値を等しく、もしくは非常に近づけた場合、水の光酸化反応

の進行の有無が分かれる境界領域(しきい値)が存在すると考えられ

ます(図3)。本研究では、金属酸化物ナノ粒子のe–の化学ポテンシャ

ルと、Ru3+種の還元電位をそれぞれ調整することにより、反応が進行

するための「しきい値」が存在することを、初めて実験的に明らにし

た。Ru3+種の還元電位は定量的に測定することが可能である一方、

金属酸化物ナノ粒子のe–の化学ポテンシャルを直接観測した例はない。

そのため、具体的数値が明らかなRu3+種の還元電位を基準として、詳

細な電位が一切不明だったe–の化学ポテンシャルを見積もることがで

きました。すなわち、本研究で確認された「しきい値」の意味すると

ころとしては、金属酸化物ナノ粒子中のe–の化学ポテンシャルを直接

観測できたということになる。さらに、観測したe–の化学ポテンシャ

ルと水の酸化電位の差は、金属酸化物ナノ粒子が有する「水の酸化反

応に対する駆動力」に値する。言い換えると、本研究で観測したe–の

化学ポテンシャルは、金属酸化物ナノ粒子が水の酸化反応を進行させ

るために必要なe–の化学ポテンシャルを反映していると考えられる。

これはつまり、今まで観測が困難とされていた不均一系ナノ粒子触媒

に対し、水の酸化反応に対する駆動力を可視化できたことになる。岡

崎助教らは、今回水の光酸化反応によって観測されたe–の化学ポテン

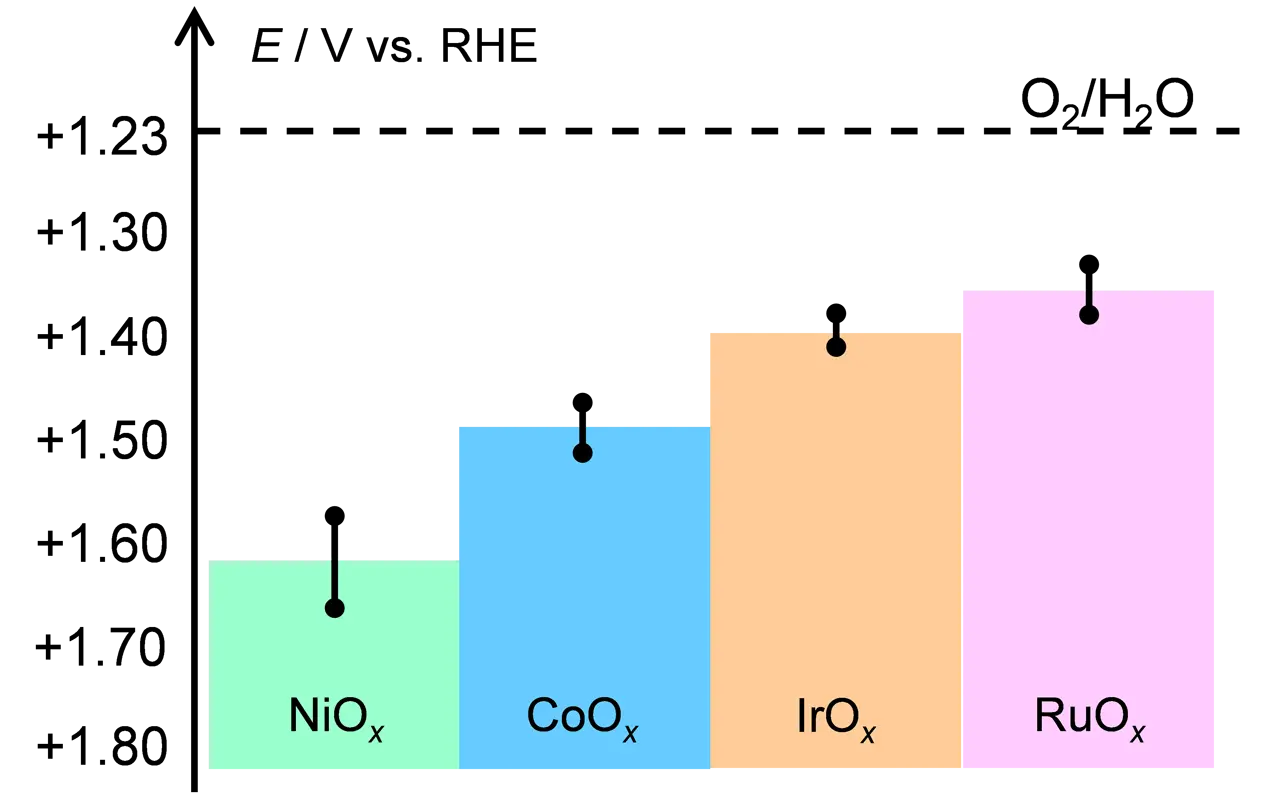

シャルを、論文中で「反応ポテンシャル」と命名した。さらなる詳細

な調査の結果、反応ポテンシャルは金属酸化物ナノ粒子ごとに固有の

値を示し(図4)、その序列は水の酸化触媒能の優劣にほとんど一致し

ていることが明らかとなった。

図3. 金属酸化物ナノ粒子が有する電子の化学ポテンシャルのしきい値を見積もる際の電位

の相関の概略。金属酸化物ナノ粒子が有するe–の化学ポテンシャルとRu3+種の還元電位の

値が近い場合を想定した図であるが、わかりやすくするためにそれぞれの値に明確な差が

あるように示している。

図4. 金属酸化物ナノ粒子が有するe–の化学ポテンシャルの見積もり結果。それぞれの化学

ポテンシャル(長方形の上端)と水の酸化電位(O2/H2O)の差が、反応ポテンシャルに値する。

本研究では、比較的複雑な反応機構を有する水の酸化反応に対し、反応ポテンシャルの概

念を打ち立てたことで、それに基づいた(光)触媒の設計に向けた実現可能性を広げるこ

とができた。今後、岡崎助教らが最終目標としている、「反応ポテンシャルの考え方に基づ

き、水の酸化(光)触媒を戦略的かつ新規に探索する」ことを達成するためには、さらな

る調査が必要になります。本研究では調査対象を金属酸化物ナノ粒子に限定したが、過去

水の酸化触媒として報告されている金属ナノ粒子や金属硫化物ナノ粒子に対しても調査を

行う予定。また、反応ポテンシャルの値は、触媒反応における特定の条件に依存する可能

性もあるため、より詳細な調査を行うことでその実態を理解する必要がある。 了

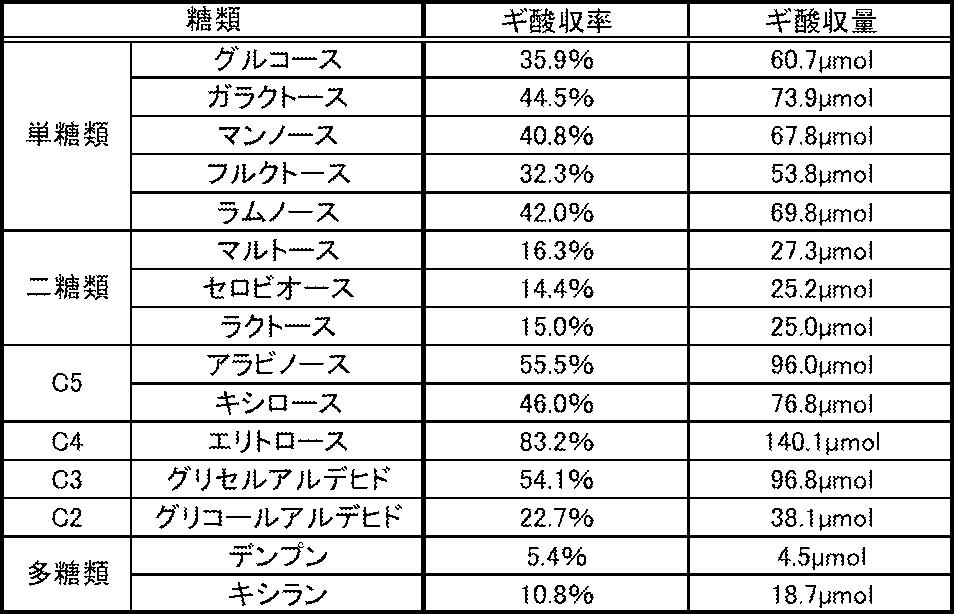

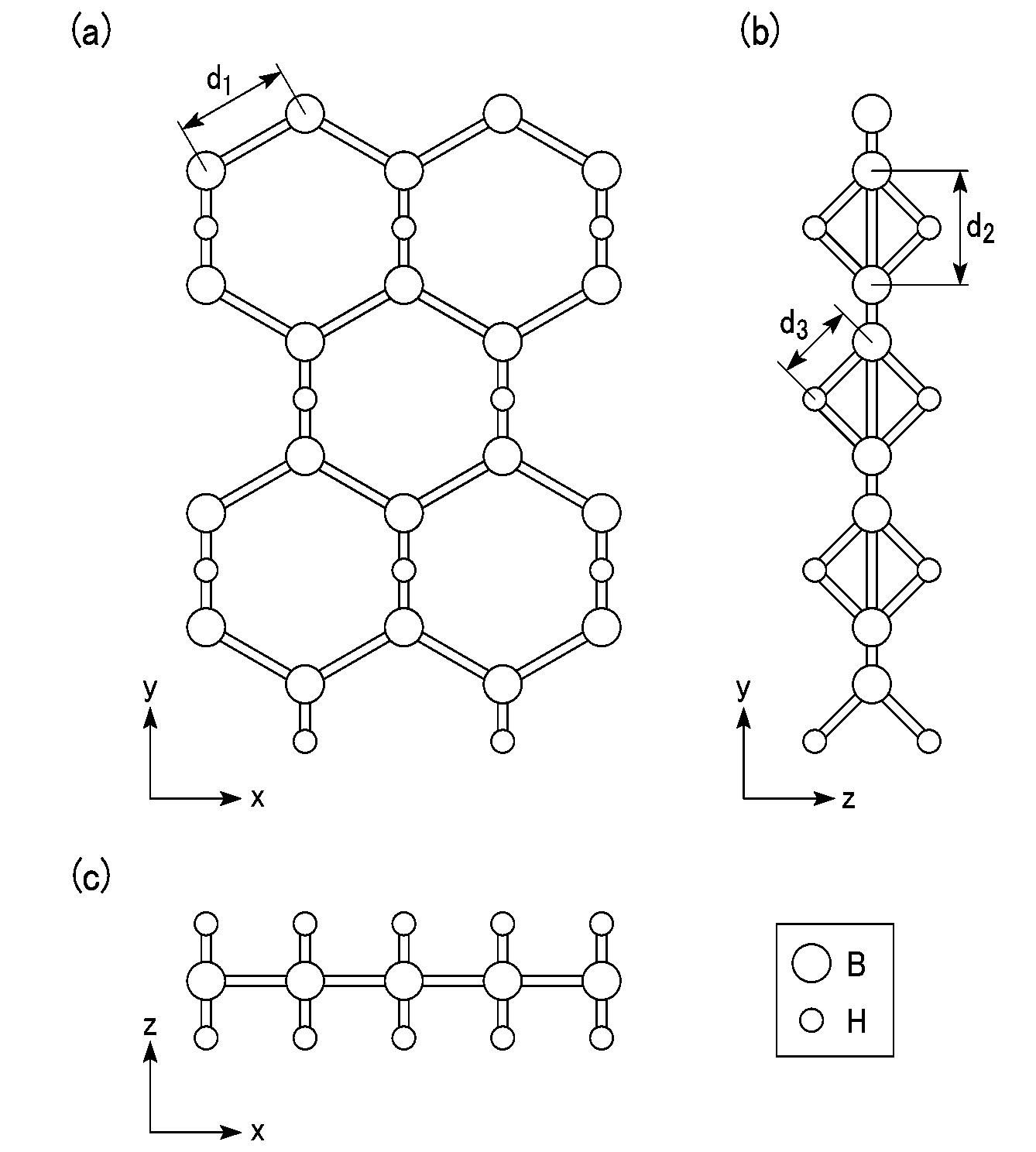

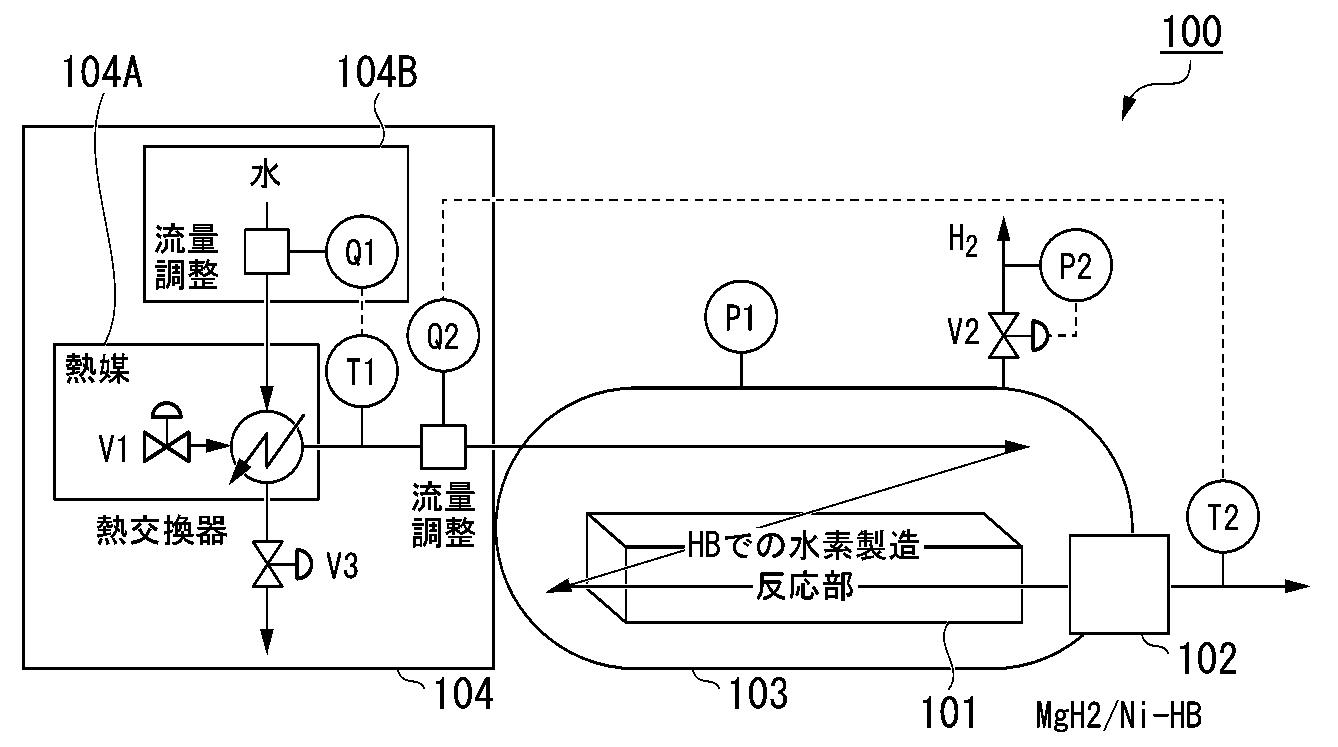

✳️しみこむ染み込む:ナノ粒子スポンジが光触媒を促進する(Soaking

it up:Nanoparticle sponge boosts photocatalysis) 2023-05-12 オー

ストラリア連邦研究会議(ARC)

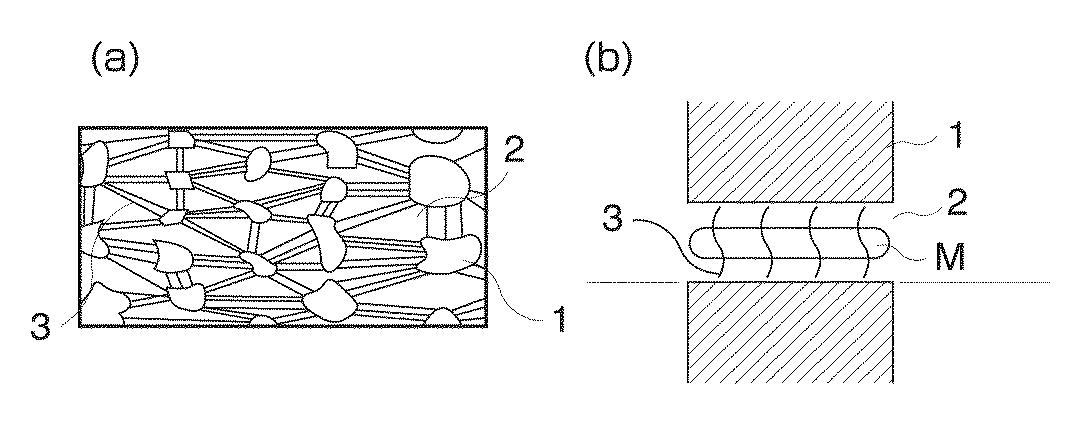

要約:我々は、光吸収ポルフィリンに基づいた三次元分子有機ケージ

で装飾された銀ナノ粒子からなる新しい複合材料を報告します。ポル

フィリンケージは、粒子を安定化させるとともに、金属表面近くで小

分子が拡散し、閉じ込められることを可能にします。これら二つの光

活性成分を組み合わせることで、ポルフィリンのソレートバンドとナ

ノ粒子局在表面プラズモン共鳴との間にファノ共鳴相互作用が生じま

す。時間分解分光法により、銀ナノ粒子がその励起状態エネルギーの

最大37%をポルフィリンケージの安定化層に転送することが明らかに

なりました。これらの異常な光物理は、光電化学的水分解測定におい

て2倍の電流増加を引き起こします。この複合構造は、光触媒および

センシング用途における内在的な多孔性を持つ高度な光感受性システ

ムのコンセプトの確証を提供します。

図解:プラズモニック銀ナノ粒子を含む新しい材料が、ナノ粒子の表面を装飾するリガン

ドとしてポルフィリンベースの多孔性有機ケージのみを使用して合成した。ナノ粒子は、

励起状態のエネルギーをポルフィリンに転送することにより、ポルフィリンケージの光感

受性剤として機能します。光感受性効果とリガンドの多孔性により、個々の成分と比較し

て優れた光電気化学水分解が可能。 この項つづく

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

7

7

![液系リチウムイオン電池(上)と全固体電池(下)における反応様式の差[クリックで拡大] 出所:マクセル](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2506/23/l_tm_250623maxell01.jpg)

![開発した材料と既存材料におけるコア損失と飽和磁束密度の比較[クリックで拡大] 出所:トーキン、東北大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2506/13/tm_250613tohoku01.jpg)