*1989年発行、なぜかアマゾンで約3万円で販売されているとは驚きです。

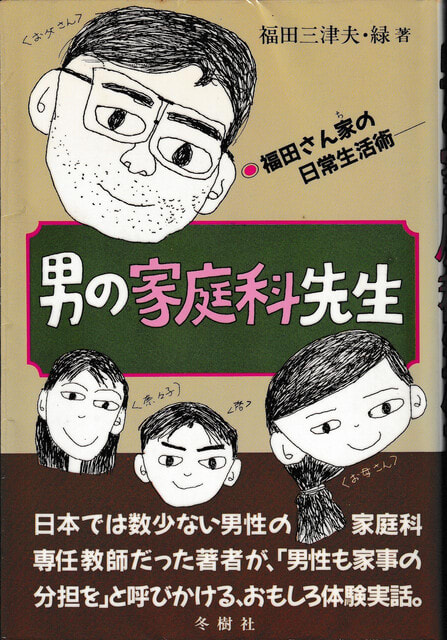

昨年の10月の上旬のことでした。立教大学の4年生、松宮崇之さんが我が家にみえました。拙著『男の家庭科先生』(福田三津夫・福田緑著、冬樹社)を読んで、卒業論文を書くために私にインタビューを申し込んできたのです。

立教大学はなにかと馴染みがあります。演劇教育の大先輩の冨田博之さんはここで講師をしていたことがありました。彼が教授として白百合女子大学に移った後、立教での講師の後釜に演出家の如月小春さんを指名したことがありました(2人とも随分前に故人になられていますが)。

如月さんがお元気だった頃、私に電話をかけてきて、立教の教え子の卒論の相談に乗ってくれないかと言われたことがありました。もちろん快諾したのですが、学生の聞きたいことは演劇教育の理論と実践についてでした。我が家で話をしたことがありました。

今回も立教の松宮君の指導教官の和田悠教授からメールがあり、喜んで彼のインタビューを受けることになったのです。

彼が知りたかったことは、6年間家庭科教師であった私が、子どもの時や結婚してからもどのような家事をこなしてきたのかということが一つ、他方二つには、家庭科教師としての実践や、性別役割分業に関する子どもたちへのアプローチなどでした。

インタビューは2,3時間にわたりましたが、それを元に卒論を仕上げたのでした。

卒論の表紙と骨子は次のとおりです。

彼の文献調べで興味深かったのは、1989年の高校の学習指導要領で家庭科は男女共修になったのですが、2007年の調査では、家庭科の男性教師の最多県は埼玉県の17人、4.7%、次に東京都の10人、3.0%ということでした。意外と男の家庭科先生は多かったのです。

小中ではもっと少ないのではないでしょうか。私が小学校の家庭科専科になったとき、あの著名な名取弘文さんも同時になったのでした。私の知る限りは、男の家庭科先生は他に小学校で1人(故人)、所沢高校で1人でした。

彼が資料から明らかにしたのは、男の家庭科先生に習った生徒は、家庭科を両性が学ぶべき教科であるとし、教師は男女に固定する必要はないと回答していることです。

私の実践では、時間数の関係もあり、現状の男女役割分業の問題点を考えさせるに留めています。それよりも実践したいことは、着るものを自作し、食べ物を調理する楽しさを味わうことを大切にしました。衣食住・家族の領域を「体験」し、「考える」ことは男女関係なくおもしろいということを五感で捉えることでした。

松宮さんの労作、力作卒論に心から拍手を送りたいと思います。