熱を出して寝込んだおかげで、二日間で1kg痩せた \(^o^)/

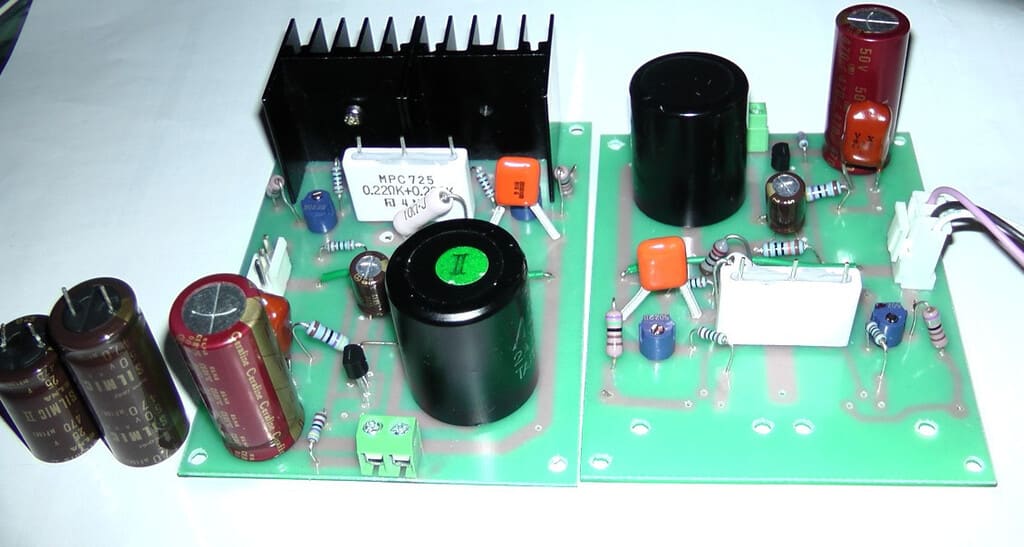

寝ているのに秋田県なので、エッチングして基板を完成させました。作ったのはヒートシンクの大きな方 (;^ω^)

ヒートシンクは3mm径のボルトで固定

例によってギリギリで余裕のない設計ですが、やはり隣り合わせのヒートシンクがピッタリ合って隙間がない。もう少し隙間を作るんだった ウーン (Θ_Θ;)

ターミナル類はピンの間隔は大丈夫。ラムダコンデンサーは脚が太ましいので、1.5mmくらいの穴になるかも。これから微調整します (@@;)

7日 11時56分 追加

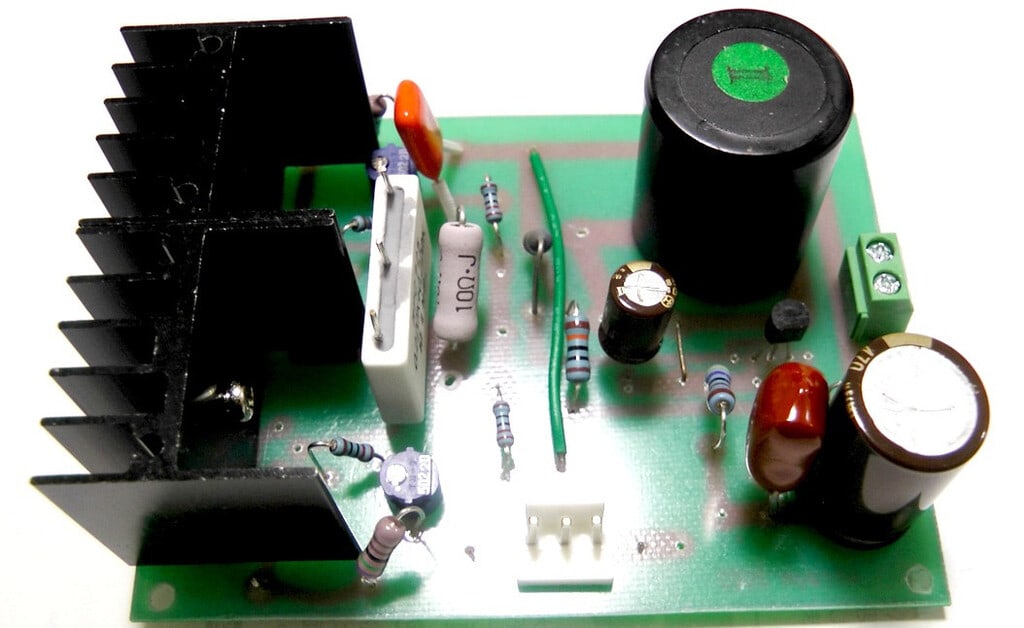

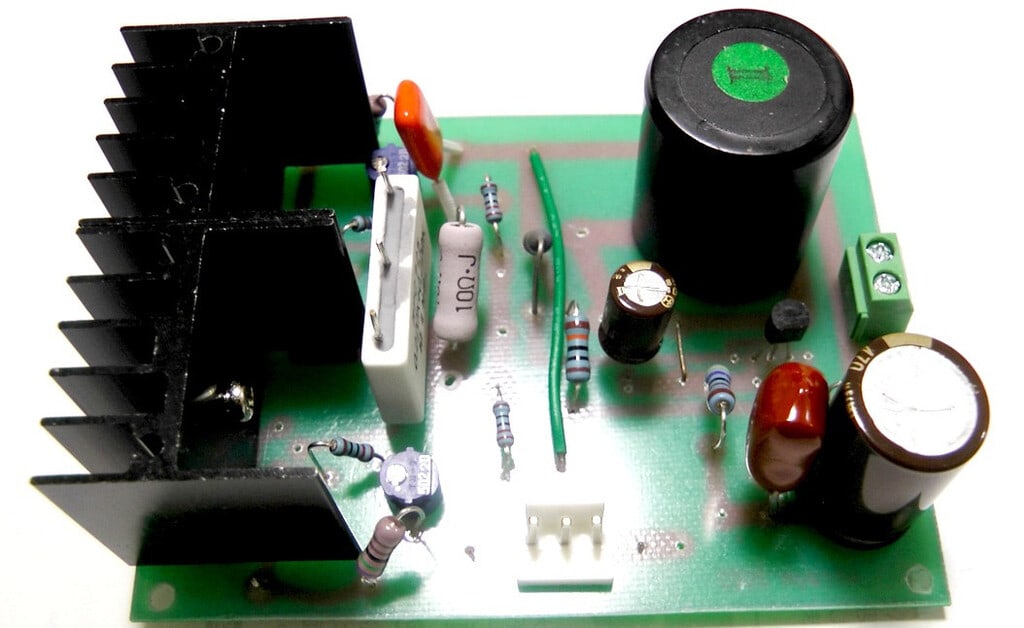

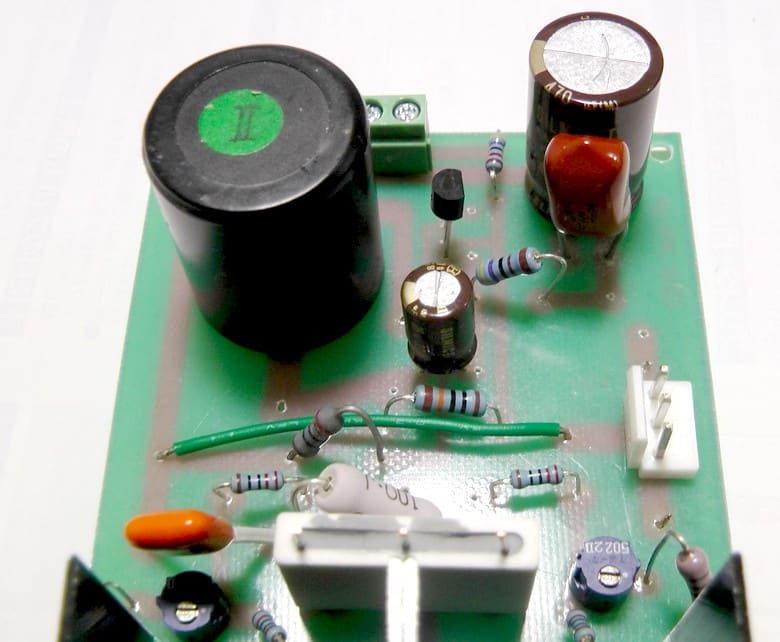

パーツの取り付けが進みました。画像を追加します (^^ゞ

右側のハイ・ラムダは足が3mm幅と太ましいので取り付け無理

ランドを大きくしないと

仕方なくラムダコンデンサー1.3μFに変更、それでもデカイ Σ(゚Д゚)

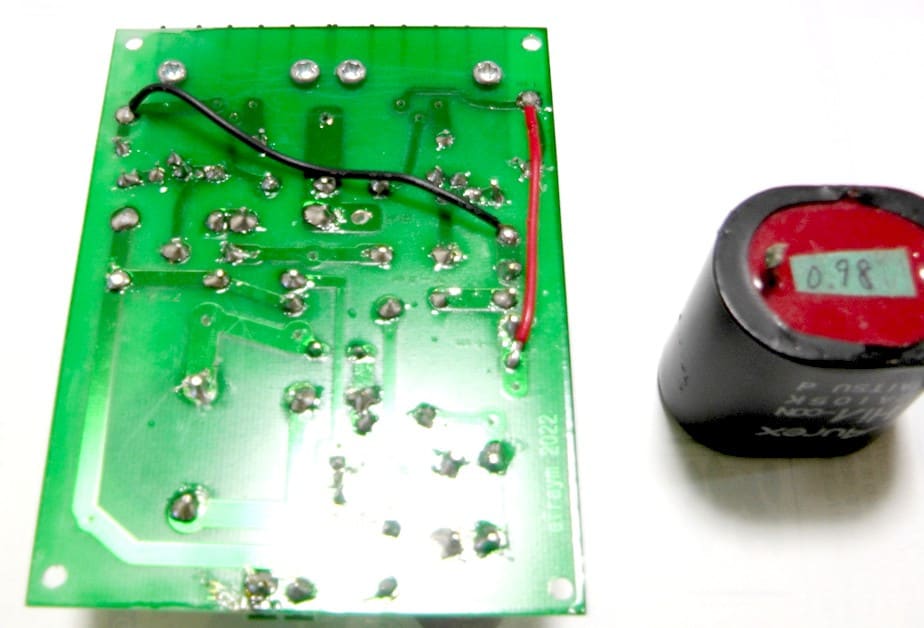

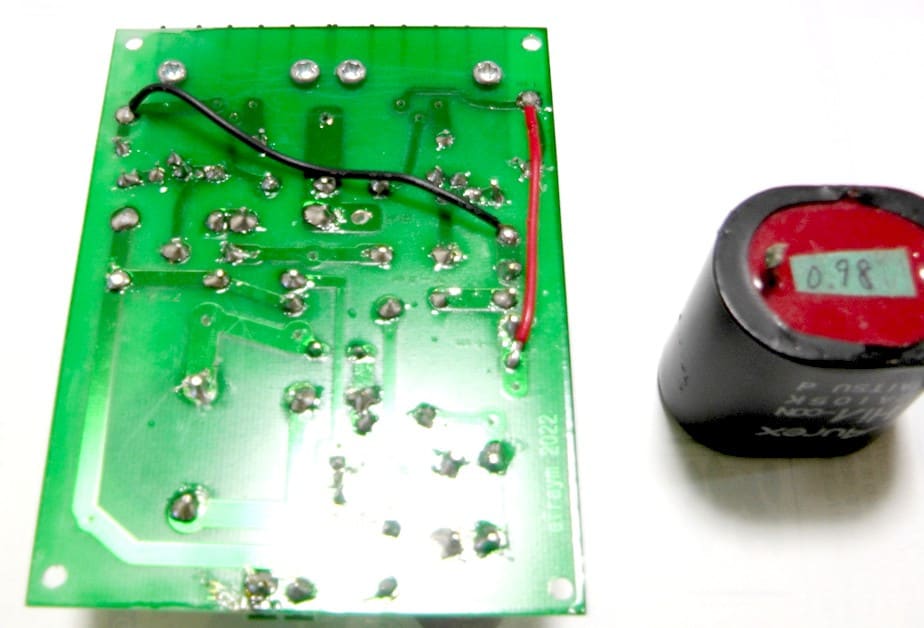

裏配線

プラスマイナス電源はターミナルから赤と黒のケーブルで配線

発振防止用の0.033μFがなかったのでオレンジ色のニッセイ0.039μFに

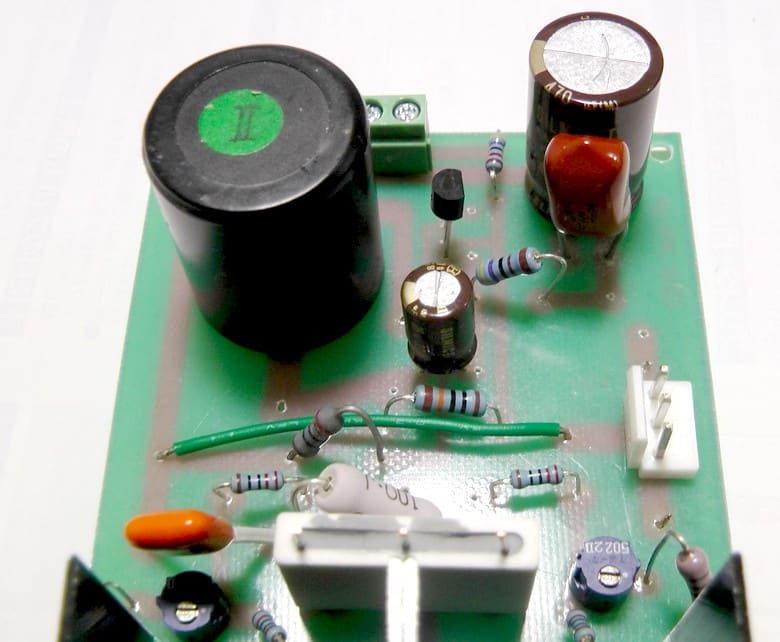

反対側から

パワー部の抵抗値も変更

次回にでも掲載します

緑のアース配線は表にした

右上の赤いフィルムコンデンサーは岡谷のVX 0.68μF

その奥はエルナーのシルミックⅡ 25V/470μF

あとは日立の中出力MOSを取り付ければパワー部の完成です。電源トランスを共立エレショップに発注したので、今度の週末には組み立てが完了するかも。その前に、リレー基板を作ったりしながらバラックでテストしないと (_ _;)

8日 4時08分 追加

1石プリアンプの実験機では電源電圧を12Vにしてましたが、2SK170の耐圧が40Vなので、窪田式アンプの電源+35Vを流用しても大丈夫と判断。コンプリとなる2SJ74は25Vと低いので、こちらに合わせて電解コンデンサーを25V/470μFで設計。40Vで良いのなら50V/470μFを使えば無理に電源電圧を下げる工夫も必要なくなります。

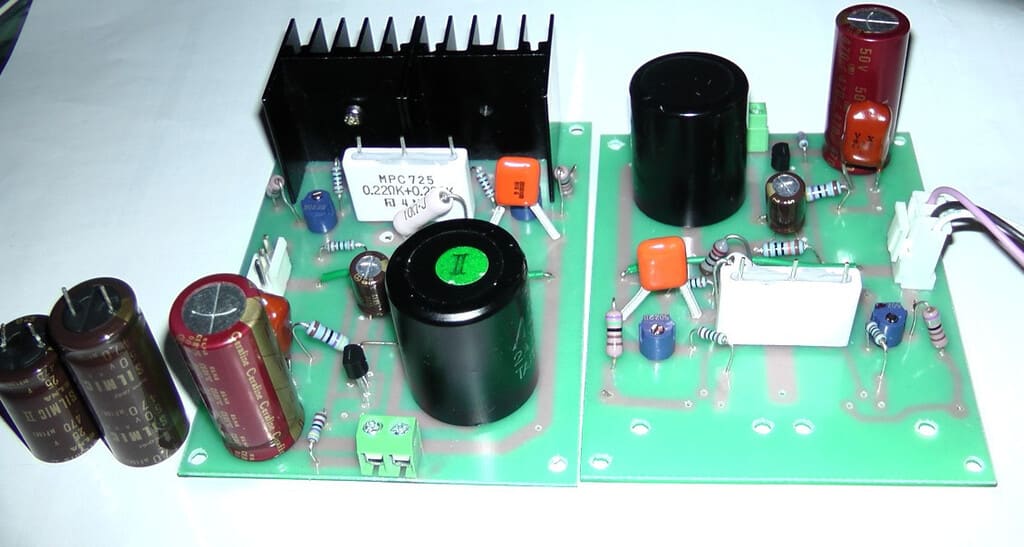

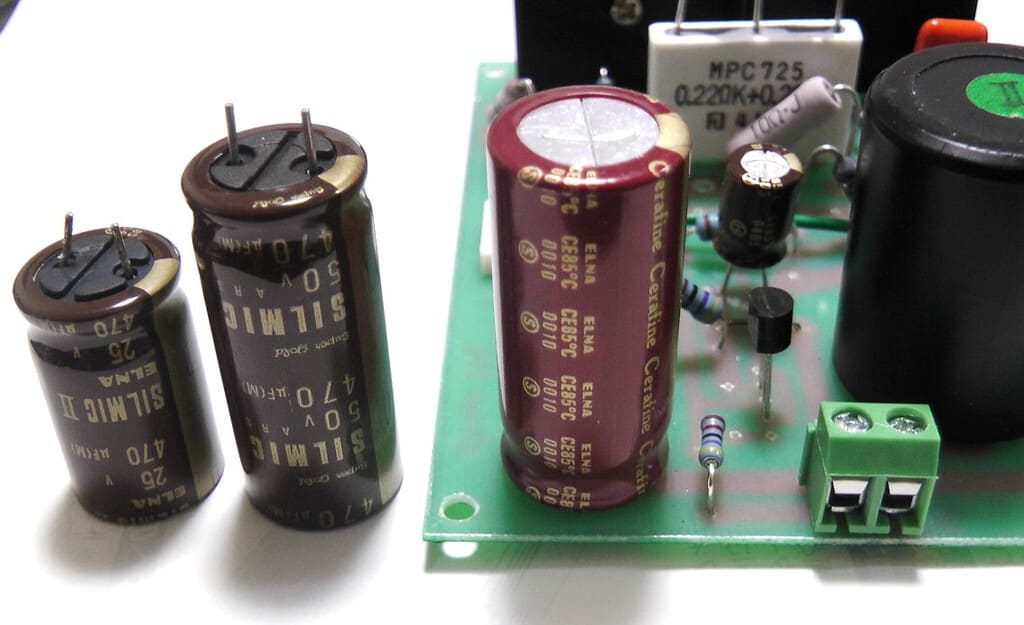

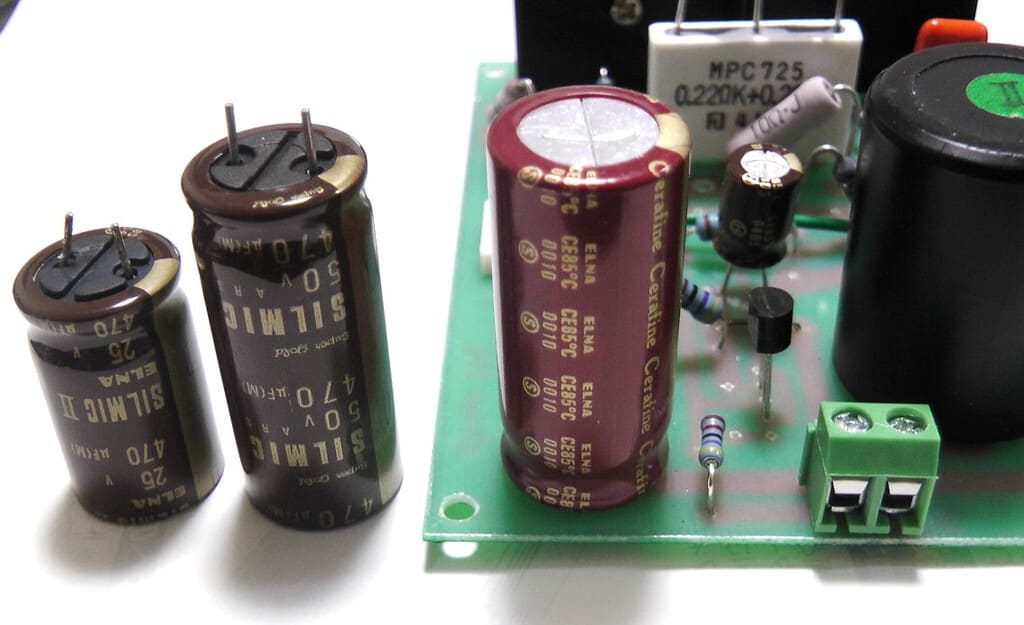

基板には3W~5W抵抗が入るランドとホールがあるので、心配なら1kΩとかの抵抗を直列に入れれば良いと思います。ということで、エルナーのCerafine(セラファイン )50V/470μFに交換 (゜o゜;

赤いのがセラファイン

左から 取り外したSILMIC(シルミック)Ⅱ 25V/470μF

真ん中 ストックのSILMIC(シルミック) 50V/470μF

右基板 ストックのCerafine(セラファイン )50V/470μF

ちなみに、セラミック混入だからセラファインらしい (^^ゞ

実は、セラファインやシルミックと同サイズのSILMIC(シルミック)Ⅱ 50V/470μFも持っているのですが、古い世代のセラファインは使ったことがなく、音の確認もしたいので選択した次第。ネットでの評判は高域に癖があるとかの余りよろしくない評価が多いですが、ネットの評判も当てにならないから自分の耳で確かめないと。90年代から2000年ころまでの日本のオーディオでは多用されていますね ┌|∵|┘

寝ているのに秋田県なので、エッチングして基板を完成させました。作ったのはヒートシンクの大きな方 (;^ω^)

ヒートシンクは3mm径のボルトで固定

例によってギリギリで余裕のない設計ですが、やはり隣り合わせのヒートシンクがピッタリ合って隙間がない。もう少し隙間を作るんだった ウーン (Θ_Θ;)

ターミナル類はピンの間隔は大丈夫。ラムダコンデンサーは脚が太ましいので、1.5mmくらいの穴になるかも。これから微調整します (@@;)

7日 11時56分 追加

パーツの取り付けが進みました。画像を追加します (^^ゞ

右側のハイ・ラムダは足が3mm幅と太ましいので取り付け無理

ランドを大きくしないと

仕方なくラムダコンデンサー1.3μFに変更、それでもデカイ Σ(゚Д゚)

裏配線

プラスマイナス電源はターミナルから赤と黒のケーブルで配線

発振防止用の0.033μFがなかったのでオレンジ色のニッセイ0.039μFに

反対側から

パワー部の抵抗値も変更

次回にでも掲載します

緑のアース配線は表にした

右上の赤いフィルムコンデンサーは岡谷のVX 0.68μF

その奥はエルナーのシルミックⅡ 25V/470μF

あとは日立の中出力MOSを取り付ければパワー部の完成です。電源トランスを共立エレショップに発注したので、今度の週末には組み立てが完了するかも。その前に、リレー基板を作ったりしながらバラックでテストしないと (_ _;)

8日 4時08分 追加

1石プリアンプの実験機では電源電圧を12Vにしてましたが、2SK170の耐圧が40Vなので、窪田式アンプの電源+35Vを流用しても大丈夫と判断。コンプリとなる2SJ74は25Vと低いので、こちらに合わせて電解コンデンサーを25V/470μFで設計。40Vで良いのなら50V/470μFを使えば無理に電源電圧を下げる工夫も必要なくなります。

基板には3W~5W抵抗が入るランドとホールがあるので、心配なら1kΩとかの抵抗を直列に入れれば良いと思います。ということで、エルナーのCerafine(セラファイン )50V/470μFに交換 (゜o゜;

赤いのがセラファイン

左から 取り外したSILMIC(シルミック)Ⅱ 25V/470μF

真ん中 ストックのSILMIC(シルミック) 50V/470μF

右基板 ストックのCerafine(セラファイン )50V/470μF

ちなみに、セラミック混入だからセラファインらしい (^^ゞ

実は、セラファインやシルミックと同サイズのSILMIC(シルミック)Ⅱ 50V/470μFも持っているのですが、古い世代のセラファインは使ったことがなく、音の確認もしたいので選択した次第。ネットでの評判は高域に癖があるとかの余りよろしくない評価が多いですが、ネットの評判も当てにならないから自分の耳で確かめないと。90年代から2000年ころまでの日本のオーディオでは多用されていますね ┌|∵|┘