神田川

2015年03月30日 | 旅

神田川は、三鷹市の井の頭池を水源と

する現延長24.6kmの河川。

現在は隅田川水系の河川だが、江戸時代以前は平川(平河)という単独河川で

そのまま日比谷入江に流れ込んでいた。

(井の頭池)

(井の頭池)桃園川や善福寺川、妙正寺川などの支流を集めたあと、高田と戸塚の間を流れ

椿山荘の谷からの水が合流するすぐ下流で、江戸時代に神田上水が分流された。

(椿山荘内の流れ)

(椿山荘内の流れ) (椿山下)

(椿山下)分水堰のあった付近は、現在「関口」と呼ばれ、

川はこれより飯田橋付近まで「江戸川」と呼ばれた。

(分水堰付近)

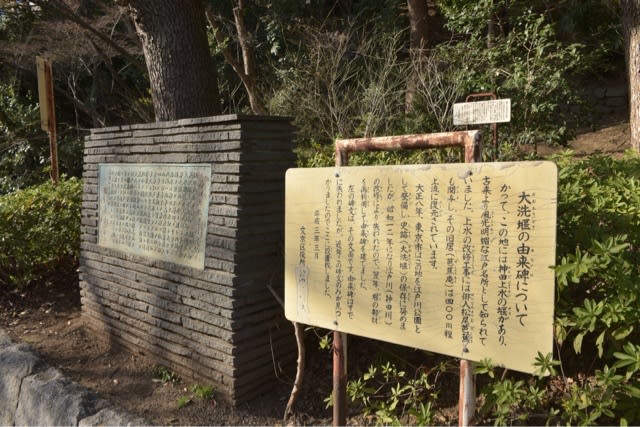

(分水堰付近) (大洗堰由来碑)

(大洗堰由来碑)分流付近には大滝とよばれる滝が過去にはあり、

現在でも満潮時にはこの付近まで東京湾の海水が遡上してくる。

(大滝付近)

(大滝付近) (江戸川橋)

(江戸川橋) (左の道が上水道、右が本流)

(左の道が上水道、右が本流)池袋からの2つの流れ、弦巻川と水窪川を江戸川橋で合流すると

高速道路の下を流れながら、途中で90度のカーブで右折し南下する。

この付近を大曲というが、江戸時代以前は白鳥池と呼ばれる大きな池が

この付近にあったとされている。

飯田橋で江戸城外濠と合流するが、本来の流れはそのまま現在の首都高下を南下し

一ツ橋付近で小石川と合流したのちに平川として

現在の大手濠付近を流れて日比谷入江に流れていた。

德川家康入府以降は、平川の流れを濠として利用し、和田倉門付近から道三堀を掘り

洪水対策と江戸城の護りを固め、さらには神田山に人工河道を開削し

新たに神田川として河口を隅田川(当時は大川と呼ばれた荒川本流)に付け替え

平川は埋めたてて分離することで江戸市内の洪水を制した。

(江戸城平川門)

(江戸城平川門)のちに平川を再度開削し、逆に道三堀を埋めたてて日本橋川を水路とした。

飯田橋より下流は斯様にして、人工開削と埋めたてが繰り返された

河川土木工事の歴史が詰まった川なのである。

また昭和の人間は、神田川といえば洪水を思い浮かべる。

平成に入ってから、それどころか21世紀に入ってからも

何度か洪水を起こしているが、そのために中流域では分水路が作られ、

洪水のリスクを軽減する策が練られている。