『時里二郎詩集』(時里二郎著・思潮社・2024年5月刊)です。

時里氏は現在、「兵庫県現代詩協会」の会長を務める人。

その会報には会員の新著の評を毎号載せておられる。

ご自分もお忙しいだろうに、これだけ読み込んでの書評はさぞかし大変なことと思う。

というわけで、わたしの最近の著書についてもすべて書いて下さっている。

それも丁寧にだ。

先ず2017年発行の『触媒のうた』(神戸新聞総合出版センター)。

次に2020年発行の『完本・コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版刊)。

いずれも懇切丁寧なものだった。

2021年発行の『縁起・小墓圓満地蔵尊』(小墓圓満地蔵尊奉賛会刊)。

ここまでのものはいわゆる詩集ではない。それでも取り上げて下さり、好意的に書いて下さった。

さらに2022年発行の『恒子抄』(私家版)。これは唯一詩集。

これにも特別好意的な評をくださった。

そんな恩ある詩人の詩集をわたしは今まで読んだことがなかった。

申し訳ないことだった、と同時に自分の勉強不足を恥じる思い。

この度、氏の代表的な詩集7冊が収められた詩集が出るというので、版元に予約して入手した。

なかなか読む余裕がなかったので積読になっていたが、さあ、と取り出してきて読もうとした。

ところが、わたしの目には字が小さすぎる。

しかも氏の詩は散文がほとんど。ページの中にびっしりと詰まっている。

ということで、今は残念ながら読めません。

息子が「そのうちに手術をしてやる」と言ってくれてますので、それが済んでからゆっくりと読ませてもらいます。

涼しくなってからになるかな?

『コーヒーカップの耳』おもしろうてやがて哀しき喫茶店。

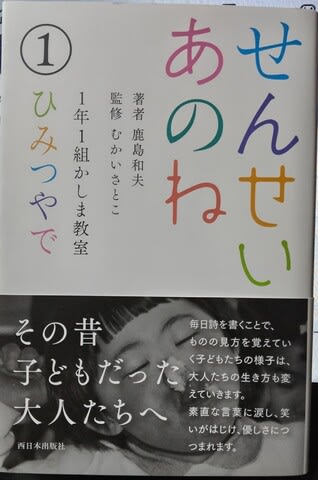

ドリアン助川さんのFBに紹介されていた詩集『我が家に天使がやってきた ダウン症をもつ周とともに』(文治堂書店・1200円+税)を読んだ。

詩を3篇紹介します。これでこの詩集の内容をお分かりいただけると思います。

この本を読んでわたしは昔に読んで大好きになった口頭詩を思い出しました。

あのねママ

ボクどうして生まれてきたのかしってる?

ボクね ママにあいたくて

うまれてきたんだと (田中大輔 当時三歳)

ところでこの本の奥付に不審が。

初版 2018年4月25日

二版 2019年11月6日

これはおかしいですね。三版のはず。

別に12ページある栞が付いていて、これに著者の言葉が載っていて令和5年1月17日の日付がある。

なのでこの本の三版は2023年一月以降ということでしょう。

しかしこの栞にも発行日が記されていない。ちょっと不備ですね。

神戸の詩人江口節さんからお贈りいただきました。

『鶺鴒』22号です。

ほぼ生活詩といえる詩がならんでいて、その素直な表現に好感が持てます。

今号「小枝の先で」というコーナーがあって、その中の荻野ゆう子さんの「詩と仕事」に興味を持ちました。

「教員であることを人に知られたくない時期が長かった」と始まる文章。

正直に書かれています。

そうだったのか、というより、「やはりそうだったんだ」と思える内容。

教師は教師なりのプライドがあるんですよね。そのプライドはなかなか脱ぎにくいものなんでしょうね。

だけど荻野さんは子どもに学んでそれを脱がれたわけだ。

「子どもに学ぶ」という言葉はよく使われるが実際はなかなかに難しいことなのでしょうね。

江口節さんからお贈りいただきました。

江口節詩集『扉が開くと』(編集工房ノア刊・2200円(税共)。

カバー装画は坪谷令子さん。

灰谷健次郎さんの本の挿絵を描いておられましたね。

また雑誌「輪」の同人だったかな?

「喫茶・輪」の店名は、その同人誌からヒントを得たものでした。

そのこと後に伊勢田史郎さんにお話をしたことでした。

先ず「あとがき」を紹介しましょう。

清らかな「あとがき」ですね。

江口さんのザックリとした詩の歴史がわかります。

「あとがき」を含めて85ページ。比較的短い詩が並びます。

読ませていただきましたが、これまでの江口さんの詩よりも力が抜けたような書きぶりに思えます。

これはわたしの個人的な感じです。ま、元より江口さんは力んで詩を書く人ではなかったとは思いますが。

二篇紹介しましょう。

「スキージャンプ」です。

わたしはこの詩から杉山平一先生の詩を連想しました。鮮やかですね。

これは「記念日」。

あたたかな時の流れを感じます。

ほかの作品にも触れておきます。

「彼方から」。CT検査がモチーフになっています。

わたしもよく経験する、というよりごく最近も体験しました。

あの機械(江口さんは「釜」と表現しておられます)の中に入った時、これは詩になると思うんですよね。心に留めておこうと思うんです。でもわたしにはなかなか難しくて、江口さんの手腕に敬服します。

次の「世界」も検査がモチーフ。こちらは緑内障視野検査がユーモアも交えて書かれています。

わたしは経験ないのですが、いかにも、と想像が出来ます。詩人の力でしょうね。

「日暮れ眼鏡」も面白かったです。「人生の折り返し点は とうに過ぎた」と始まりますが、軽く仕上げておられて好感が持てます。

ほかにも「杏」ユーモアが漂っていて好きでした。

江口さん、好感度抜群の詩集、ありがとうございました。どうかお元気で。

芦屋の詩人山下徹さんからお贈りいただいた。

『芦屋芸術』20号。

詩が主だが、散文もあって167ページと重厚感がある。

パラっとめくったところに目に留まった山下さんの詩。

「不透明になった」

Ⅰ

出来るだけ

この世の塵を払い

身を軽くして

旅立ちたい

Ⅱ

文字を書くことは

塵を払うことだろうか

あるいは

この世に 余分な塵を積むことだろうか

Ⅲ

塵を払おうとして

塵が積もった

透明になろうとして

不透明になった

わが身に代えてなんか考えさせられる詩です。

散文では榎本三知子さんの「遠い日のことを思い出して」に注目。

中の一行に《昭和十八年、小学校(当時は国民学校と言った)に入学した。》とあって、その当時の思い出を書いておられる。

なんでもないような個人的なことが書かれているその中に、貴重な証言が含まれている。

因みに昭和18年はわたしの誕生年だ。

二篇の思い出が語られているが、どちらも素朴に書かれていて好感が持てる。

序文のような文章が添えられている。

――脳内の小さな箱に隠し持ってきたもの

折に触れて その箱のふたがずれて出てくるものがある

今まさに行われているかの如き クリアーにその情景が浮かぶ――

詩集はお贈りいただくことが多く、自ら購入することは少ない。

今年になってから購入した詩集は、長田弘詩集『世界はうつくしいと』(みすず書房・1800円+税)に次いでまだ2冊目。

『時里二郎詩集』(思潮社・1500円+税)。

少し読んでみたけれど、わたしには手強い詩集だ。

というより、歯が立たない感じ。

教養も知識もわたしとはレベルが違う。わたしの能力が足りないのだ。

高橋睦郎さんの解説を読んでも、わたしには正直むずかしい。

こういうのを「文学」という大きな船の舳に位置する「現代詩」というのだろうか?

波しぶきを浴びながら走る文学の舳と。

ま、ボチボチと親しんで行こう。

わたしは私なりのレベルで進んで行くしかない。

『コーヒーカップの耳』 これはやさしい言葉で実は深い意味が隠されている。読めば読むほど味わい深い本。

「Poem & Prose」ということで、詩と散文の同人誌「多島海」45号を江口様よりお贈りいただきました。

B6のかわいい装幀です。

書き手4人が実力者。

作品の表面上は穏やかだが、その後ろから立ち現れてくるものに油断できない。

そのなにものかは読み手によって微妙に変わるのだろうけど。

これは江口さんの「聞こえる」。

このあと次ページにこう続く。

うごめくもの

生が軋むとき

それを

詩

と わたしは呼びたいのだが

「と わたしは呼ぶ」ではなく、「呼びたいのだが」と少し曖昧だ。

津波がモチーフになっているが、そこにチラチラと日常を見せながら、そこにいる人間の奥底を絞り出すような表現。

結局そこは書ききれないんですけどね。それが「詩」なんだと。

と、わたしの勝手読みです。

難しいなあ。

『コーヒーカップの耳』 おもしろうて、やがて哀しき喫茶店。

鳥取の詩人手皮小四郎さんからお贈りいただきました。

お手紙付きでお送りいただきました。

こういうのを送るのはなかなか大変で、手紙を添えるのは本当に面倒なのです。

手皮さんありがとうございます。

読ませていただきました。

同人のみなさん、わたしにも解りやすい詩を書いて下さってます。

といってレベルが低いわけではありません。

落ち着いた書きぶりで、みんさんベテランの書き手と思われます。

奇を衒う必要がないんですね。

これは手皮さんの「樹よーその名は昭和」。

手皮さんはわたしと同年代だと思います。

書かれている内容がわたしとピッタリというほど重なります。

父親がシベリヤ抑留者というのまで。

ほかの人の作品も共感できます。

花房睦子さんの「予約(一)(二)」も程よい皮肉が効いていて共感しました。

エッセイも楽しく読ませていただきました。

手皮さんの「浜乃木はどこだ――田村のり子追悼」。

山陰の詩の歴史にとって貴重な記録だと思います。

この中に出てくる「鳥取民芸美術館の童子地蔵」ですが、この鳥取民芸美術館は宮崎翁に縁が深かったのではなかったかな?そしてわたし、手皮さんからこの絵ハガキを戴いたことがあったはず。

鳥取民芸美術館、いつか行く機会があるだろうか?

手皮さん、ありがとうございました。

『コーヒーカップの耳』 おもしろうてやがて哀しき喫茶店。

特選作「電子音」です。

選者の評にもあるように、優れた掌編小説のようです。

ただ、わたしなら行分けにしないで、散文詩にしますが。

『コーヒーカップの耳』 おもしろうてやがて哀しき喫茶店。井原西鶴の世界が現代に。

色々忙しかったので、今日やっと読ませていただきました。

今さんのページ。

「鳥たち」のこの「青い鳥」とはなんなんでしょうか?

わたしにはつかみどころがありません。それが作者の狙いかも。ちょっと宗教的でもあります。

人の命の根源に触れるような。

「シエスタ」は昼の転寝から目覚めた時の一瞬をとらえて共感させられます。見事なものです。ヒグラシの鳴き声も効果的。

と偉そうなことを書きましたが、当たっているかどうかは分りません。

今さん、ありがとうございました。

また、先日の「朗読会」には、お忙しい中、よくぞお出で下さいました。ありがとうございました。