40年になるのか!

わたしにとっても大きな出来事だった。

児童詩誌「きりん」を復習しています。

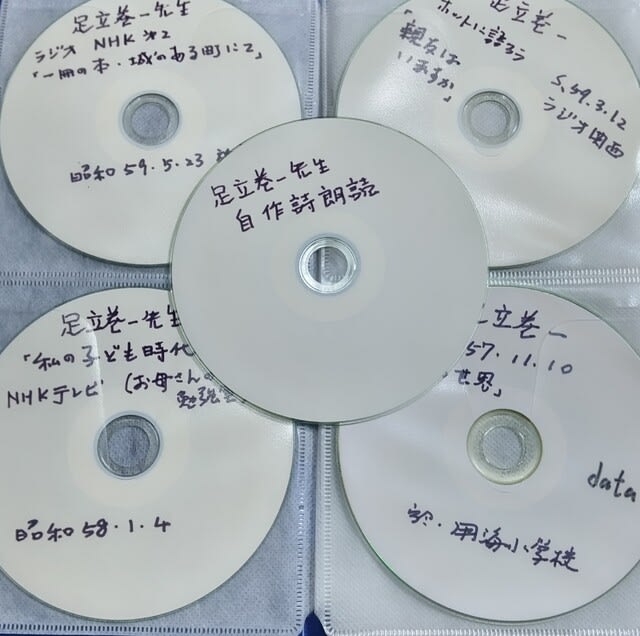

これはわたしが所持する「きりん」の資料の一部。

現物の「きりん」11冊です。

昭和23年から46年までの23年間にわたり220号まで発行された子どもの詩と作文の本。

井上靖が「日本でもっとも美しい子どもの本を」と言って、当時の関西の詩人が欲得抜き、手弁当で編集発行したもの。

井上靖40歳、竹中郁43歳、足立卷一34歳、坂本遼43歳、尾崎橘郎34歳。

戦後荒廃した世相の中で奇跡のように美しい児童書が発行されたのでした。

わたしの小学校時代、用海小学校にも届けられ、各教室に置かれてありました。

北海道から九州まで、全国の子どもたちの詩や作文が載っています。

教師の協力なくてはできないこと。

そうして何万もの作品が残ったのでした。

今の時代では絶対に無理でしょう。

あの時代を井上靖は次のように言っています。

《私は終戦の20年8月から23年いっぱいくらいまでを、つまり終戦後三年半ばかりの間を、狐に化かされたような奇妙な季節だと思っている。その頃私の周囲にいた人全部が、多かれ少なかれ、狐に化かされていたのではないかと思う。

わたしはこの奇妙な、物の怪に憑かれたような三年半の時期を大阪で過ごした。(略)私が、竹中郁氏や足立卷一氏と繁く往来し始めたのはこのころである。竹中氏も足立氏も、やはり正常ではなかった。狐に化かされるか、物の怪に憑かれているか、でなければ多少得体の知れぬ病気に罹って発熱していた。》

わたしはその時代の子どもだったのです。わたしの教師も作文教育に熱心でした。特にわたしには「毎日作文を一つ書いてきなさい」と言った人でした。

さて「きりん」ですが、この号を見て下さい。

昭和38年3月号です。このころは充実していて、60ページ余りあります。

こどもの詩と綴り方と詩人の文章が載ってます。

竹中郁、坂本遼、足立卷一、灰谷健次郎、今江祥智、長新太など。

その中の竹中郁のページです。

一年生の、もとやまようこさんの詩を題材に詩の指導を懇切丁寧にしています。

ここに出てくる「坂本先生」というのは詩集『たんぽぽ』で有名な詩人、坂本遼のことです。

今、姫路文学館で「坂本遼展」が行われていますが、その坂本遼です。

この時代の「きりん」に関わった子どもたちは幸せだったと思います。

教師も充実感を味わったことでしょう。比して、今の教育現場はどうなんでしょうねえ。決して幸せとは言えないと思いますが。

昨日、足立卷一先生の色紙の事を書いた。

これは村上翔雲師が、足立先生が催したチャリティー即売会で購入したものだろう、と。

そのことを裏付けるようなパンフレットをわたし所持している。

昭和59年に催された「編集工房ノア創立十周年記念 10年の歩み展」。40年ほども昔。

これの「ごあいさつ」を足立先生が書いておられる。

「この催しは私が出しゃばって企てたものです。」と。

そして「著者色紙展示即売」の説明書きにはこんなことが書かれている。

足立先生はこんなことをしておられたのだ。本当に情の深い人だった。

これであの村上翔雲師の色紙のいきさつも想像できるというものだ。

わたし、この企画展に行きましたが、その時の恥ずかしいエピソードは書かない。

『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

今日の「書斎・輪」のお客人は、ラジオパーソナリティーのKさん。

書斎に飾っている色紙額を指さして「どんな意味ですか?」とおっしゃる。

わたしは「知りません」。

もう長く飾っている足立巻一先生の色紙です。

わたしもいまだに謎なのです。

ところが帰宅したKさんからラインで「ここに関係していますか?」とお貸しした本のあるページを示して来られました。

わたし、「あっ!」と思いました。

そして、もう少しその辺りを調べてみると、「そうだったのか!」と氷解。

お恥ずかしい。

国文学を勉強された人ならすぐに解ることかもしれませんが、浅学のわたしはKさんからのヒントを頂くまで謎のままだったのです。

因みにこの色紙ですが、元々書家の村上翔雲さんが所持しておられたものです。

まさか足立先生が贈られたなどということは万が一にもないでしょう。

思うにこれは、翔雲さんが購入されたもの。

わたしの手に来た時にはまるで今書いたかのように美しいものでした。

要するに飾ってはおられなかったということ。

と言うのも、足立先生は兄事していた竹中郁が亡くなった後、竹中の本を次々と出されました。

その資金を得るためにいろんな人に協力を求め、またご自分も色紙を書いて資金の足しにされていたのだと想像します。

それに協力する(カンパに応じる)意味で翔雲さんも購入されたのでしょう。

足立先生の色紙に関してはわたしに恥ずかしいエピソードがあり、以前何処かに書いた覚えがありますが、ここでは略します。

今日のこの話については、いつか詳しくエッセイに書きたいと思っています。