今朝の神戸新聞「読書」欄に寺田匡宏さんの本が大きく紹介されています。

寺田さん、ますます立派な人になられて。

彼は一度、宮崎修二朗翁に伴われて「喫茶・輪」にお越しいただいたことがあります。

翁を尊敬しておられ、翁もまた彼を評価し、取材旅行のお供に連れて行かれたりされていました。

こうして次々と大きなお仕事をなしておられる。翁が期待された通りに。

比してわたしは・・・残念。

彼のことは、過去にも何度かこのブログで取り上げています。

今朝の神戸新聞「読書」欄に寺田匡宏さんの本が大きく紹介されています。

寺田さん、ますます立派な人になられて。

彼は一度、宮崎修二朗翁に伴われて「喫茶・輪」にお越しいただいたことがあります。

翁を尊敬しておられ、翁もまた彼を評価し、取材旅行のお供に連れて行かれたりされていました。

こうして次々と大きなお仕事をなしておられる。翁が期待された通りに。

比してわたしは・・・残念。

彼のことは、過去にも何度かこのブログで取り上げています。

今朝の神戸新聞文化欄に「大岡信展」のことが。

これ行きたいですけど、横浜ではちょっと。

私のところに大岡信の巻紙書状があります。

例によって宮崎翁宛のもの。大岡氏が宮崎翁に平身低頭されてます。

見事な文字。

宮崎修二朗翁宛。

この書状は日本の文学史に影響を与えたもの。わたしなんぞが持っていてはいけないものです。

他にも大岡氏からのハガキがあります。いずれしかるべき文学館に寄贈しようと思っています。

この手紙に関することも書いてます。 『触媒のうた』 (今村欣史著・神戸新聞総合出版センター刊) 楽しい文学史秘話が満載。

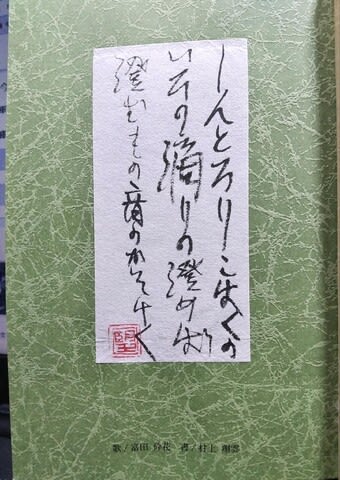

「先山鐘銘」のページです。

この村上翔雲さんの文章を読むと、拓本取りの苦労が解るというものです。

そしてこの本の値打ちも。

村上翔雲師と宮崎修二朗翁のお二人は、二年間かけて兵庫県を駆けずり回ってこの本を成されたのでした。

どの拓本も宮崎修二朗翁が翔雲師と共に採拓しておられますが、苦労が忍ばれます。

わたしも一度、翁の採拓するところを見せてもらったことがありますが、根気のいる仕事でした。

因みにその拓本は、足立巻一先生を語る講演で使われた後にわたしに授けられ、今も書斎に飾っています。

播磨中央公園に建つ足立巻一先生の文学碑からのもの。