本庶氏が2018年のノーベル医学・生理学賞を受賞したことを、心から喜ばしく、また日本人として誇らしく思っている。筆者は、日本発の新薬開発に関する執筆をライフワークとしており、『世界を救った日本の薬』執筆のため、今回の受賞理由となった画期的ながん免疫治療薬『オプジーボ』(一般名ニボルマブ)の開発について、本庶氏に何度か取材させていただく機会を得た。

まずは、がん治療に革命を起こすことになった、がんの免疫治療について解説したい。

オプジーボの価値はプライスレス

2014年に世界で初めて日本で承認されたオプジーボは、当初、年間3000万円という薬価の高さばかりが話題になったが、人類にとってはプライスレスな価値を持つ薬だ。

世界中で年間900万人近い命が、がんにより失われる。日本では3人に1人ががんで亡くなっている。外科療法(手術)、放射線療法、薬物療法(抗がん剤)とあの手この手を尽くしても、再発・転移などで体内に広がったがん細胞には太刀打ちが難しい。がんは、いまだ人類が克服しきれていない難敵の1つといえるだろう。

本庶氏と共同受賞者である米国テキサス大学のジェームズ・アリソン(James P. Allison)氏は、そこに免疫療法という武器を開発して、新たな扉を開いた。

われわれの体内には日々がん細胞が発生しているが、通常は免疫の力によって排除され、がんを発症せずに済んでいる――。1950年代、後にノーベル賞を受賞した免疫学者バーネットにより、こうした説が提唱された。

以後、がんを免疫で抑え込もうという治療法の開発は世界中で熱心に進められたが、十分な成果を出せずにいた。実はそれには理由があり、がん細胞が、巧みに免疫をかわす術を備えているからだった。

1992年、本庶研究室の大学院生だった石田靖雅氏(現・奈良先端科学技術大学院大学准教授)は、免疫細胞の細胞死に関わる分子を探す中で、免疫細胞に発現しているPD-1(Programmed cell death-1)という分子を見つけた。当初、その機能はよくわからなかったが、本庶氏らは、それが“免疫のブレーキ役”(免疫チェックポイント分子)であることを突き止めていった。

PD-1とPDL-1との結合を阻害して免疫を再活性化

免疫細胞は、異物を認識すると活性化され、増殖して攻撃を開始するが、がん細胞はPD-1を利用してこれを抑え込もうとする。本庶氏は、がん細胞表面にはPD-1と特異的に結合するPDL-1が発現し、両者が結合すると、体内にがん細胞が大量にあっても免疫が応答しなくなることを見出した。がんを退治しようと、いくらアクセルをふかしても、ブレーキがかかっている状態に陥るのだ。

本庶研では小野薬品工業とともに、PD-1とPDL-1との結合を阻害し、免疫を再活性化する抗 PD-1抗体(オプジーボ)を開発。2014年、オプジーボは、皮膚がんの一種、悪性黒色腫(メラノーマ)の治療薬として、世界で初めて日本で承認された。

従来の抗がん剤は、言わば“毒をもって毒を制する”薬であり、正常細胞まで傷つけてしまうが、免疫治療薬には、そうした副作用はないことが、大きな特徴だ。

また、免疫療法は、そのメカニズムからして、がんの種類を選ばず幅広いがんに効く可能性があり、オプジーボは2015年以降、非小細胞肺がん、腎細胞がん、血液がんの一種、頭頸部がん、胃がんなどに適用が広がった。世界中でその適応拡大を目指して、さまざまながんに対する治験が行われている。

残念ながら、承認されたがんのうち縮小効果を示すのは3割程度の患者である。また、活性化された免疫が自己の組織を攻撃してしまう『自己免疫疾患』という副作用も報告されている。いったん効いた人は長期間効く傾向がある。どんな人に効くのか、いつまで効くのか……など、現状では正確に予測がつかず解明が待たれている。

免疫チェックポイント分子では、PD-1に先立って、CTLA-4が発見されている。PD-1とCTLA-4は、免疫の違った局面を阻害している。1987年にフランスの研究者によりマウスの免疫細胞でCTLA-4が見つかり、1990年代に、CTLA-4は免疫応答の抑制に関与しており、ブレーキ役として働いていることが解明されてきた。

これをがん治療に生かそうと考えたのが、今回、本庶氏とノーベル賞を共同受賞したアリソン氏だ。抗CTLA-4抗体は、世界初の免疫チェックポイント阻害薬『ヤーボイ』(一般名イピリムマブ)として、2011年にメラノーマで米国の承認を得た後、日本では二番手の免疫チェックポイント阻害薬として2015年に承認された。

難敵がんに対抗する“道具”が増えたことは大きな朗報で、免疫療法における革命であることは間違いない。

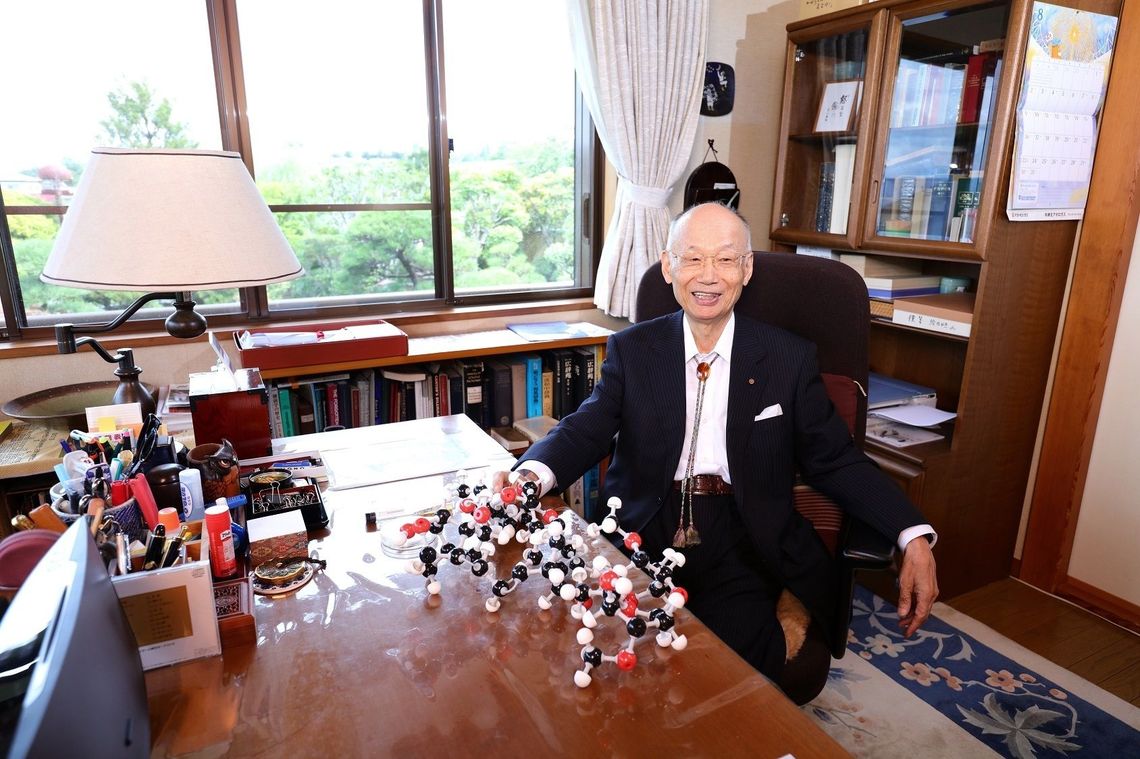

本庶氏は、1942年京都市生まれの76歳。山口大学医学部耳鼻咽喉科学の教授だった父親の転居に伴って、山口県で育った。

自らも医学部進学を選んだのは、父が医師だったことに加え、幼い頃に野口英世の伝記を読み、「医師として研究者として多くの人の役に立ちたい」と思ったことが強く影響している。

1960年に京都大学医学部に入学したが、インターン闘争に明け暮れた学年で、患者を診た経験はほとんどない。大学院では基礎医学である生化学を修め、恩師の早石修氏から、学問の進め方、世界を相手にするという国際的な視野など、研究者として基本的なことをすべて学んだ。

早石氏からは、短期に成果を求めないよう、「運・鈍・根」という言葉を掛けてもらったという。また、早石氏の師であった古武弥四郎氏の「凡人は働かねばならぬ。働くことは天然に親しむことである」も、本庶氏の心に刻まれている。「生命科学は、頭の中で考えるだけでなく、自然を観察し、まず疑ってかかるべきだという姿勢を受け継いだ」(本庶氏)。

免疫に魅せられたのは、米国に留学してからで、基礎研究で次々と成果を生み出していって、今回のノーベル賞も呼び込むことになった。

76歳のいまも第一線で研究

1人の医師が、一生涯の間に治療する患者の数は限られるが、新しい治療法を開発すれば、その可能性は無限大で、世界をも救うことができる。本庶氏は、身をもってそのことを示し、がん患者に希望を与えてくれた。

「基礎医学と言っても医学であり、治療に活かせる機会があれば非常に良いとつねに思って研究している。治療に直接関わったり、患者さんに接したりする機会はないが、いただいた感謝の手紙を励みとしている」(本庶氏)

本庶氏は、今もなお研究者として第一線に立ち、免疫学の基礎研究を深めており、現在のPD-1治療で効かない人を効くようにすることにも挑み続けている。具体的には、有効効果予測のためのマーカーと併用することで奏効率を上げるようにする研究なども進められている。

PD-1発見から薬が上市されるまでには、22年間の研究が積み重ねられている。本庶氏の語った「最初は海の物とも山の物ともつかないものから、芽が出てくる。基礎研究を幅広く根気強くサポートして、芽が出てきたら育てるという長期的な戦略できちんと調整してもらいたい」という言葉の重みを、日本の科学界は真剣に受け止めなくてはならない。そして、「偶然を見逃さないことも、科学研究では大切」(本庶氏)という言葉も心に響く。