雪舟が作庭した室町末期の代表的庭園である

「常栄寺雪舟庭園」は、

禅味あふれる日本庭園の代表作として、

大正15年に国より史跡・名勝に指定されています。

小僧時代、涙で鼠を描いた逸話で有名な雪舟は

室町時代に活動した水墨画家・禅僧。

現存する作品のうち6点が国宝に指定されるなど、

日本の絵画史において別格の高い評価を受けています。

常栄寺は、現在の広島県安芸高田市にあり、

1563年に毛利元就が息子隆元の急逝を嘆き、

その菩提を弔うために創建されたとか。

1968年、「雪舟より良い庭を作られては困る。

恥をかくような下手な庭を作ってもらいたい。」、

「上手に下手な庭を作ってもらいたい。」と依頼され、

古典庭園の復元・修復や創作の大家重森三玲が

築庭した南溟庭(なんめいてい)です。

庭は雪舟が中国へ往復した海をイメージして、

つくられているそうです。

本堂から雪舟庭園を見てみましょう。

山口はおよそ600年前、大内氏が京の都にならい

町造りし、「西の京」と呼ばれた大内文化が

華開いた地に、別邸として建てたもので、

大内氏が雪舟に造らせた庭園です。

庭園は本堂の北面にあり、茂みのある

山を背景に心字池を配しています。

手前に芝生や石組、ツツジなどの刈り込みがあります。

雪舟の山水画を彷彿させる構成になっています。

庭園は約 900坪の広さで東西北の三方が山林、

南が開けた土地の中央に池泉を穿う

池泉廻遊式庭園ですから

その周りを一周して鑑賞します。

枯山水で、すべてが繋がるように工夫されています。

本堂から見る枯山水庭園は始まりであり、

もう一度戻ってくる終点地点でもあります。

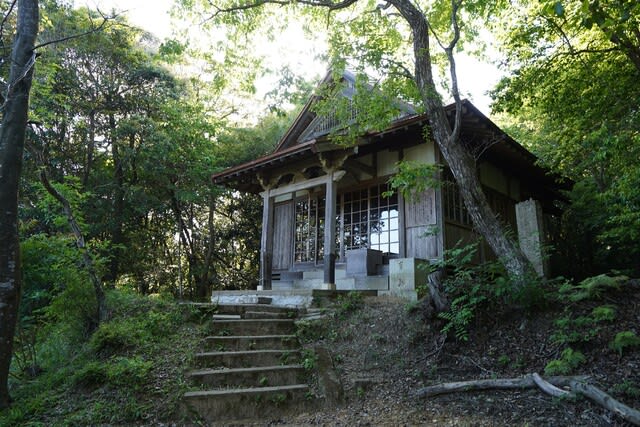

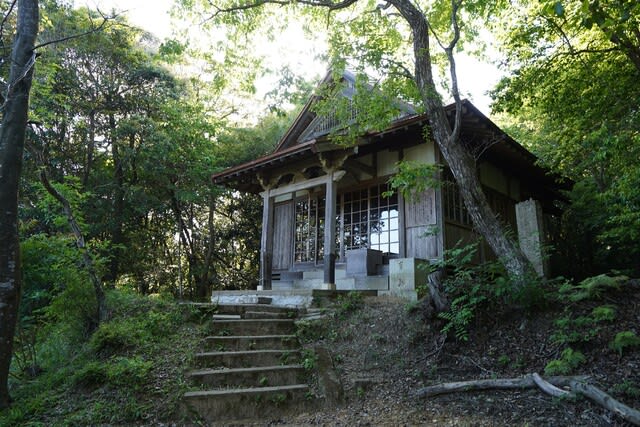

「聴松軒」という東屋がありますが、

この近くで、心字池を見下ろしてみましょう。

毘沙門堂

毘沙門天はインドでは財宝の神で、

室町後期頃から七福神のうちの神として信仰され、

鎌倉時代には武士、大名の間で国を守る

神として信仰されるようになりました。

近くにモリアオガエルの生息地があります。

庭園には 3つの重要な視点が置かれています。

それぞれの視点からの三景は趣を異にしており、

廻遊することにより非常に変化に富んだ

景観を観賞することが出来ます。

(案内図の番号が書かれた視点から)

クマの目撃情報もあるようでしたが、

それさえも忘れてしまうような

心洗われる廻遊式庭園を楽しみました。

山口県山口市宮2001-1-1

2024.5.17

にほんブログ村

にほんブログ村