国道24号線の木津川に掛かる「泉大橋」の近くに

日本一大きな地蔵石仏[山城大仏」があるとのことで出かけました。

近くには、お茶の「福壽園」本店はじめ、多くの茶問屋街がありました。

泉橋寺概略

宗 派 浄土宗

山 号 玉龍山

寺 号 泉橋寺(せんきょうじ)

本 尊 阿弥陀如来

開 山 行基 天平十二年(740年)に開いた泉橋院(発菩薩院、隆福尼院)が前身

木津川の堤から泉大橋を遠望

山門

観音堂

地蔵堂跡にある石造地蔵菩薩坐像は、鎌倉時代に造られたもので高さ4.58メートル

「山城大仏」とも称されるほど大きな石のお地蔵さん

四方に応仁の乱で焼けた地蔵堂跡を示す礎石が…

通りからの全景 木津川の堤から

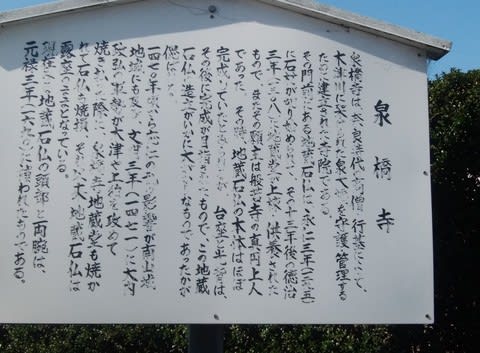

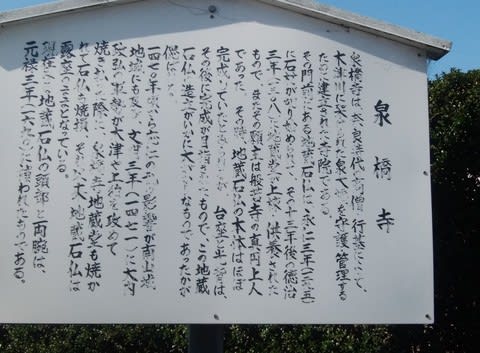

『泉橋寺は、奈良時代の高僧行基によって、

木津川に架けられた泉大橋を守護・管理する

ために建立された寺院である。

その門前にある地蔵石仏に、永仁三年(1295)

に石材が祀り始められて、その十三年後の徳治

三年(1308)に地蔵堂が上棟・供養された

もので、またその願主は般若寺の真円上人

であった。 その時、地蔵石仏の本体はほぼ

完成していたとみられるが、台座と光背は、

その後に完成が目指されたもので、この地蔵

石仏の造立がいかに大がかりなものであったかが

偲ばれる。

1470年頃から応仁の乱の影響が南山城

地域にも及び、文明三年(1471)に大内

政弘の軍勢が木津や上狛を攻めて

焼き払った際に、泉橋寺地蔵堂も焼か

れて石仏も焼損それ以来、地蔵石仏は

露座のままとなっている。

現在の地蔵石仏の頭部と両腕は、

元禄三年(1690)に補われたものである。』

泉橋寺は行基建立の五畿内四十九院の1つで、

天平十二(740)年(一説には十三[741]年)に行基が木津川に架橋の際、

その供養のために創建したと伝わっています。

行基がここに橋を架けたのには、聖武天皇による恭仁京造営に関わって、

平城京と恭仁京との間の交通の便を確保する目的があったとされます。

ところが、木津川は氾濫の多い川で、その度に橋が流されて通行不能になってしまったことから、

遂に貞観年間に現地の人々が泉橋寺に舟を施入し、渡し舟での渡河に移行しました.

(『三代実録』貞観十八[876]年三月三日条)

木津川を渡る要所で、大雨になれば交通が途絶え、

行路病者たちや多くの人々が渡しの近辺に滞留せざるをえなくなるため、

そういう人々の救済に行基が建てたものでしょうか。

泉橋寺は、渡し場の維持・管理(橋守寺院)だけでなく川を渡る人々に宿も提供していたようです。

「橋守寺院」としては、古くは推古天皇の頃、宇治川畔の常光寺放生院も宇治橋の管理をしていたそうで、

場所によっては、寺院が橋の管理機能も果たしていたようです。

拝観中、地元の方が線香とお花を供えに来られており、

生活の中に信仰として生き続けていることを実感しました。

この地蔵菩薩は元禄年間に補修されたとありますが、

風雨に曝されているので傷みが進んでいるようです…。

(木津川市観光ガイドなど参考にブログ作成)

日本一大きな地蔵石仏[山城大仏」があるとのことで出かけました。

近くには、お茶の「福壽園」本店はじめ、多くの茶問屋街がありました。

泉橋寺概略

宗 派 浄土宗

山 号 玉龍山

寺 号 泉橋寺(せんきょうじ)

本 尊 阿弥陀如来

開 山 行基 天平十二年(740年)に開いた泉橋院(発菩薩院、隆福尼院)が前身

木津川の堤から泉大橋を遠望

山門

観音堂

地蔵堂跡にある石造地蔵菩薩坐像は、鎌倉時代に造られたもので高さ4.58メートル

「山城大仏」とも称されるほど大きな石のお地蔵さん

四方に応仁の乱で焼けた地蔵堂跡を示す礎石が…

通りからの全景 木津川の堤から

『泉橋寺は、奈良時代の高僧行基によって、

木津川に架けられた泉大橋を守護・管理する

ために建立された寺院である。

その門前にある地蔵石仏に、永仁三年(1295)

に石材が祀り始められて、その十三年後の徳治

三年(1308)に地蔵堂が上棟・供養された

もので、またその願主は般若寺の真円上人

であった。 その時、地蔵石仏の本体はほぼ

完成していたとみられるが、台座と光背は、

その後に完成が目指されたもので、この地蔵

石仏の造立がいかに大がかりなものであったかが

偲ばれる。

1470年頃から応仁の乱の影響が南山城

地域にも及び、文明三年(1471)に大内

政弘の軍勢が木津や上狛を攻めて

焼き払った際に、泉橋寺地蔵堂も焼か

れて石仏も焼損それ以来、地蔵石仏は

露座のままとなっている。

現在の地蔵石仏の頭部と両腕は、

元禄三年(1690)に補われたものである。』

泉橋寺は行基建立の五畿内四十九院の1つで、

天平十二(740)年(一説には十三[741]年)に行基が木津川に架橋の際、

その供養のために創建したと伝わっています。

行基がここに橋を架けたのには、聖武天皇による恭仁京造営に関わって、

平城京と恭仁京との間の交通の便を確保する目的があったとされます。

ところが、木津川は氾濫の多い川で、その度に橋が流されて通行不能になってしまったことから、

遂に貞観年間に現地の人々が泉橋寺に舟を施入し、渡し舟での渡河に移行しました.

(『三代実録』貞観十八[876]年三月三日条)

木津川を渡る要所で、大雨になれば交通が途絶え、

行路病者たちや多くの人々が渡しの近辺に滞留せざるをえなくなるため、

そういう人々の救済に行基が建てたものでしょうか。

泉橋寺は、渡し場の維持・管理(橋守寺院)だけでなく川を渡る人々に宿も提供していたようです。

「橋守寺院」としては、古くは推古天皇の頃、宇治川畔の常光寺放生院も宇治橋の管理をしていたそうで、

場所によっては、寺院が橋の管理機能も果たしていたようです。

拝観中、地元の方が線香とお花を供えに来られており、

生活の中に信仰として生き続けていることを実感しました。

この地蔵菩薩は元禄年間に補修されたとありますが、

風雨に曝されているので傷みが進んでいるようです…。

(木津川市観光ガイドなど参考にブログ作成)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます