飛鳥寺は2回目となる。狭い道路を通り、やっとたどり着いた

以前は駐車料金はなかったが、これも時代の流れか

拝観料を支払うと同時に修学旅行の女子高生の集団が入ってきた

史跡 飛鳥寺跡

蘇我氏の氏寺で、日本最古の本格的寺院でもある法興寺(仏法が興隆する寺の意)の後身である

本尊は「飛鳥大仏」と通称される釈迦如来、開基(創立者)は蘇我馬子

修学旅行生の拝観のため、小さな境内で待つことにした

百済から寺工などの来朝を得て建立に着手した、ここから眺める風景は朝鮮半島の慶州や扶餘の地と似ているという

本堂

現本堂は文政8年(1825)に再建された

釈迦如来座像(国宝)

修学旅行生には日本最古の仏像、また、体と顔の向きが違うのは「橘寺」を見ていると説明していた

また、左右の表情が違うということも

寒い中、東京からの女子高生はきちんと正座して聞いていた

釈迦如来座像の写真は別の日に撮影したものである

中庭にある石塔

道標(どうひょう)

宝篋印塔(ほうきょいんとう)

飛鳥寺形石燈篭

ガラスに映っているのは亡霊ではなく私だ

金堂礎石(3個)

創建当初(日本最初) 西暦596年

蘇我入鹿の首塚

本堂を西に出た畑の中に立つ「五輪塔」

古くは「真神の原」とよばれ、その南に伝飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)跡がある

その宮で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を討った

その首がこの地まで飛んできたため、ここに埋めたとも伝える

さらにその奥には「飛鳥寺西方遺跡」 石組み溝に平行して並ぶ13個の穴が見つかった

塀や建物の柱穴の可能性があり、近江に遷都後の防衛拠点の建物ではとの見方も出ている

前日からの雨水を機械で汲み出す作業をしていた

首塚から飛鳥寺をみる

鐘楼

自由に撞くことができるので、高校生たちにも大人気。もちろん私もいい音を出すことができたと思う

思惟殿

鐘楼と思惟殿

飛鳥寺を出ると強い雨が降りはじめ、止む気配もない

岡寺にもいきたいと思ってはいたが車では行けないということもわかったのであきらめることにした

撮影 平成25年11月20日

以前は駐車料金はなかったが、これも時代の流れか

拝観料を支払うと同時に修学旅行の女子高生の集団が入ってきた

史跡 飛鳥寺跡

蘇我氏の氏寺で、日本最古の本格的寺院でもある法興寺(仏法が興隆する寺の意)の後身である

本尊は「飛鳥大仏」と通称される釈迦如来、開基(創立者)は蘇我馬子

修学旅行生の拝観のため、小さな境内で待つことにした

百済から寺工などの来朝を得て建立に着手した、ここから眺める風景は朝鮮半島の慶州や扶餘の地と似ているという

本堂

現本堂は文政8年(1825)に再建された

釈迦如来座像(国宝)

修学旅行生には日本最古の仏像、また、体と顔の向きが違うのは「橘寺」を見ていると説明していた

また、左右の表情が違うということも

寒い中、東京からの女子高生はきちんと正座して聞いていた

釈迦如来座像の写真は別の日に撮影したものである

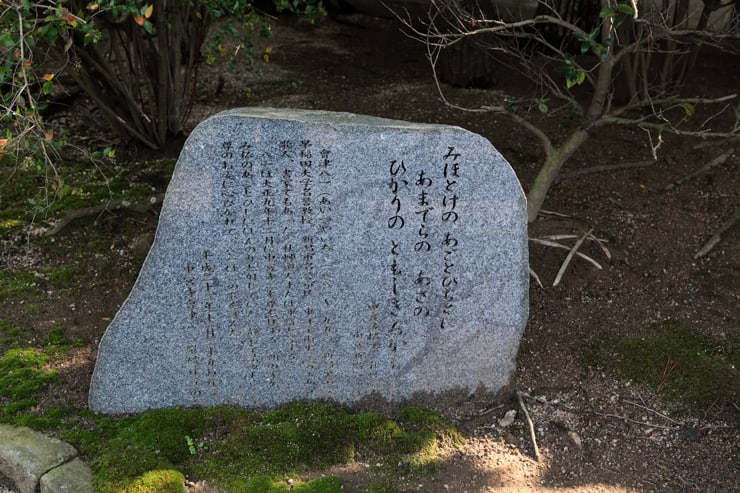

中庭にある石塔

道標(どうひょう)

宝篋印塔(ほうきょいんとう)

飛鳥寺形石燈篭

ガラスに映っているのは亡霊ではなく私だ

金堂礎石(3個)

創建当初(日本最初) 西暦596年

蘇我入鹿の首塚

本堂を西に出た畑の中に立つ「五輪塔」

古くは「真神の原」とよばれ、その南に伝飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)跡がある

その宮で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を討った

その首がこの地まで飛んできたため、ここに埋めたとも伝える

さらにその奥には「飛鳥寺西方遺跡」 石組み溝に平行して並ぶ13個の穴が見つかった

塀や建物の柱穴の可能性があり、近江に遷都後の防衛拠点の建物ではとの見方も出ている

前日からの雨水を機械で汲み出す作業をしていた

首塚から飛鳥寺をみる

鐘楼

自由に撞くことができるので、高校生たちにも大人気。もちろん私もいい音を出すことができたと思う

思惟殿

鐘楼と思惟殿

飛鳥寺を出ると強い雨が降りはじめ、止む気配もない

岡寺にもいきたいと思ってはいたが車では行けないということもわかったのであきらめることにした

撮影 平成25年11月20日