訪問日 令和4年5月25日

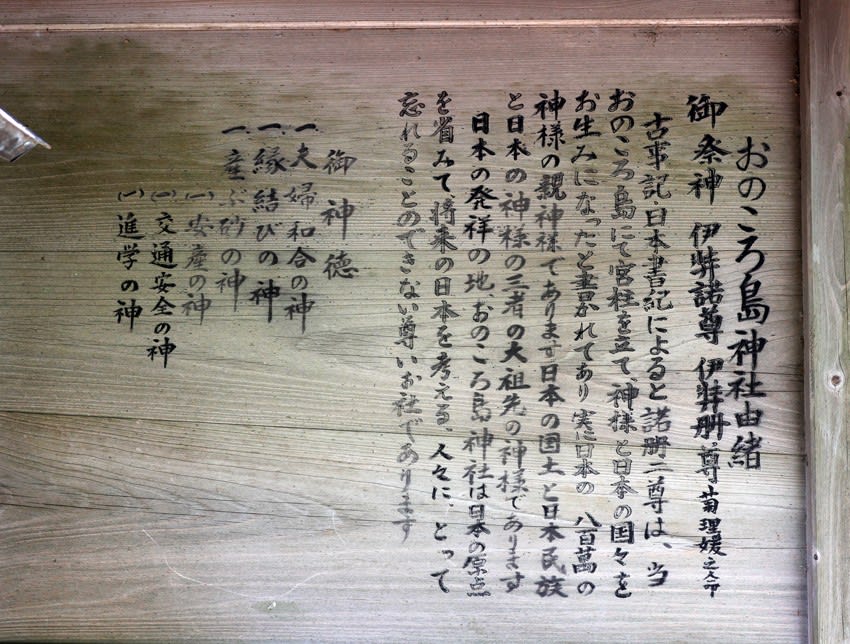

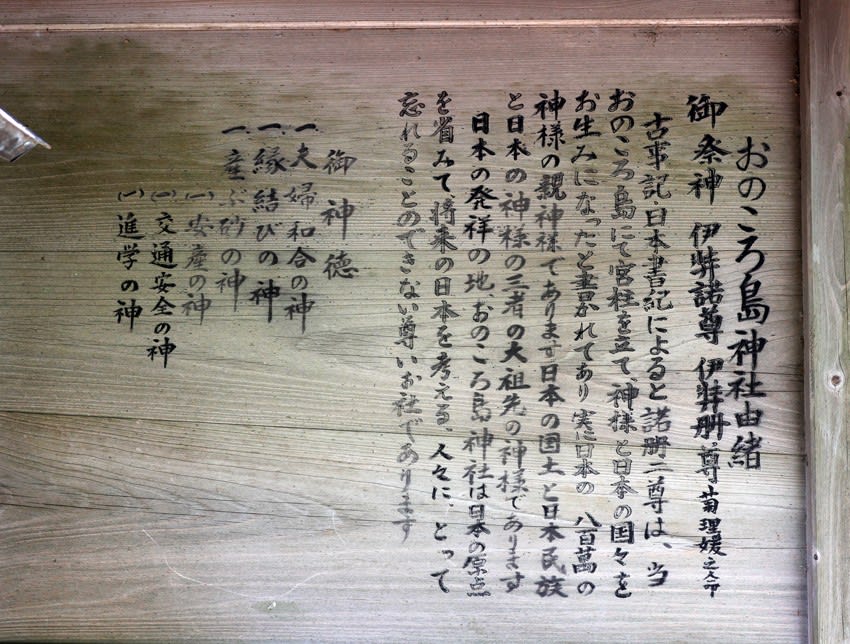

自凝島神社(おのころじまじんじゃ)

「おのころ島神社」とも表記される

「磤馭盧島神社」という表記もある

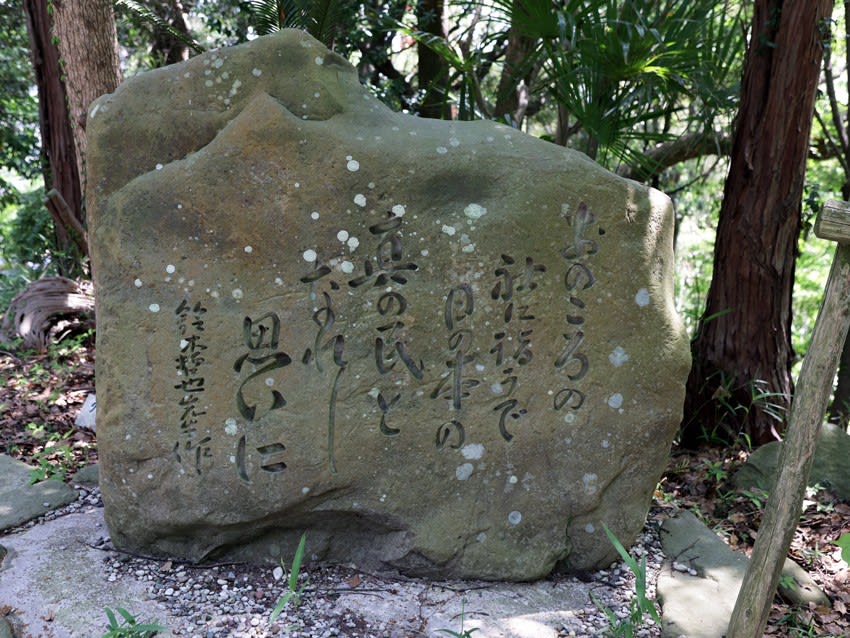

鎮座する丘が両神による国産み・神産みの舞台となった自凝島であると伝えている

大鳥居

昭和57年(1982年)3月の建立

高さ21.7mの大きな鳥居(軽トラと比較するとその大きさが分かる)

平安神宮及び厳島神社と並び「日本三大鳥居」の一つに数えられる

ここでは「磤馭盧島神社」と表記されているが、周辺を走っていると「おのころ島神社」の表記が多い

古代の御原入江の中にあって伊弉諾命・伊弉冉命の国生みの聖地と伝えられる丘にあり

古くから「おのころ島」と親しまれ崇敬されてきた

古事記・日本書紀によれば神代の昔国土創世の時、二神は天の浮橋に立ち、天の沼矛を持って海原をかき回す

その矛より滴る潮がおのずと凝り固まって島となる、これが自凝島(おのころじま)である

二神はこの島に降り立ち、八尋殿を建て 先ず淡路島を造り次々と大八洲(おおやしま)を拓かれたと記されている

このような感じか

石階段を登った正面に正殿がある

正殿は伊勢神宮と同じ神明造となっている

伊勢神宮の内宮の鰹木は10本、外宮は9本あり、おのころ島神社は、8本となっている

鶺鴒石

伊弉諾命・伊弉册命の二神は、正殿前にあるこの石の上につがいの鶺鴒が止まり夫婦の契りを交わしている姿を見て

国生みをされたといわれている

お参りの順序が記されている

正殿は「神楽殿と御本殿」に分けられている

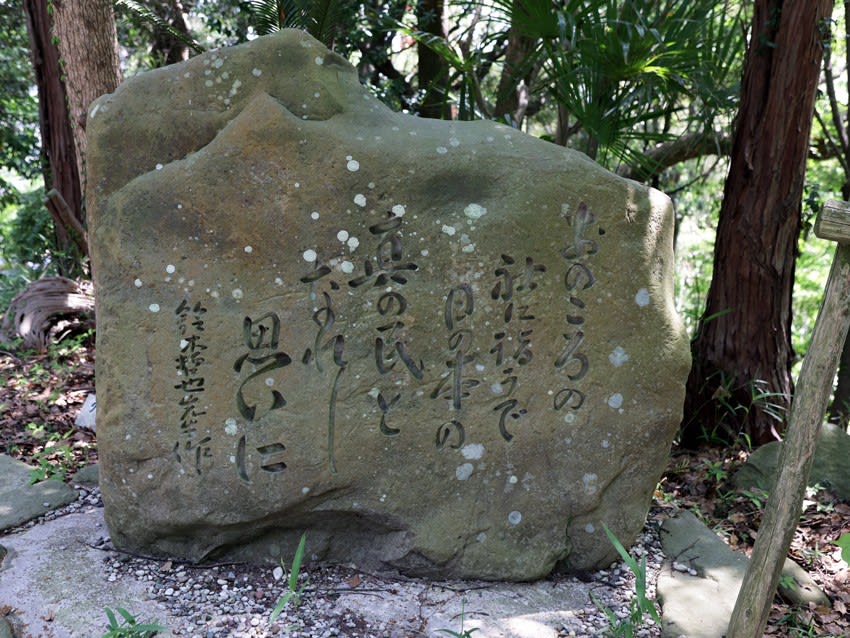

「日本発祥 おのころ島神社」の石柱が控えめでいい

御神木

正殿の東側に古い夫婦松(こえ松)の御神木

正殿の西側奥にある八百萬神社へ向かう

その右側には「神楽殿」

御本殿

祭神:伊弉諾命(イザナギのミコト)

伊弉冉命(イザナミのミコト)

菊理媛命(キクリヒメのミコト)

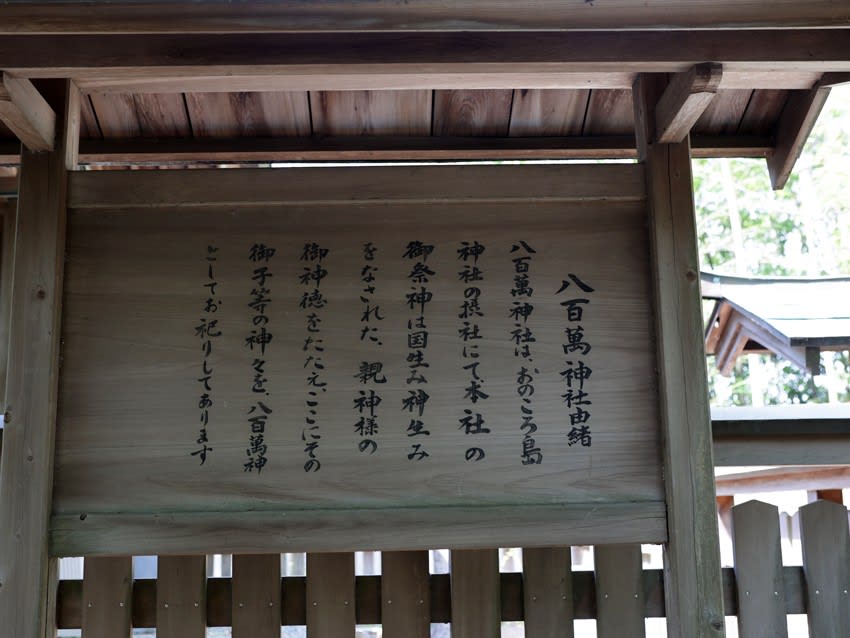

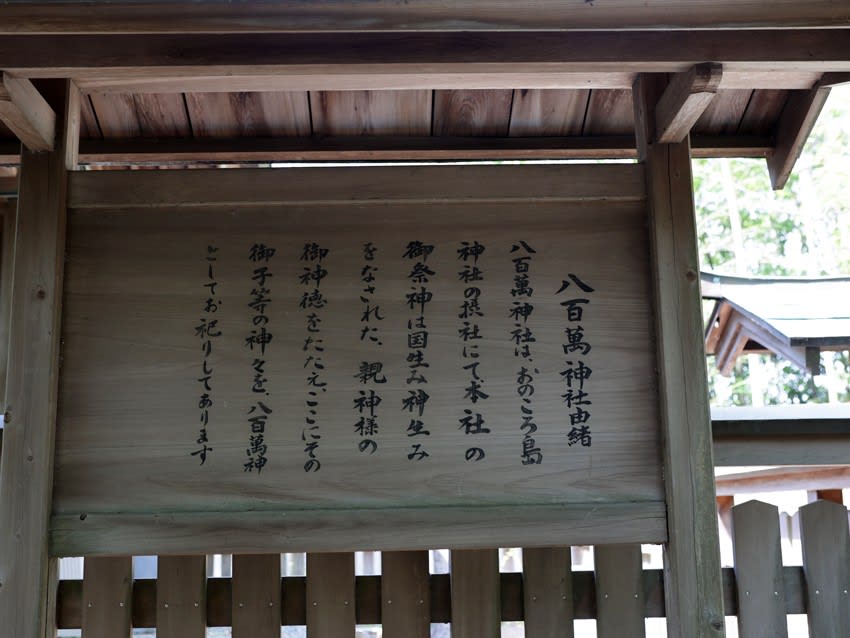

摂社 八百萬神社

伊弉諾命・伊弉册命の御子神を奉斎している

大鳥居から駐車場に戻る

撮影日 令和4年5月25日

自凝島神社(おのころじまじんじゃ)

「おのころ島神社」とも表記される

「磤馭盧島神社」という表記もある

鎮座する丘が両神による国産み・神産みの舞台となった自凝島であると伝えている

大鳥居

昭和57年(1982年)3月の建立

高さ21.7mの大きな鳥居(軽トラと比較するとその大きさが分かる)

平安神宮及び厳島神社と並び「日本三大鳥居」の一つに数えられる

ここでは「磤馭盧島神社」と表記されているが、周辺を走っていると「おのころ島神社」の表記が多い

古代の御原入江の中にあって伊弉諾命・伊弉冉命の国生みの聖地と伝えられる丘にあり

古くから「おのころ島」と親しまれ崇敬されてきた

古事記・日本書紀によれば神代の昔国土創世の時、二神は天の浮橋に立ち、天の沼矛を持って海原をかき回す

その矛より滴る潮がおのずと凝り固まって島となる、これが自凝島(おのころじま)である

二神はこの島に降り立ち、八尋殿を建て 先ず淡路島を造り次々と大八洲(おおやしま)を拓かれたと記されている

このような感じか

石階段を登った正面に正殿がある

正殿は伊勢神宮と同じ神明造となっている

伊勢神宮の内宮の鰹木は10本、外宮は9本あり、おのころ島神社は、8本となっている

鶺鴒石

伊弉諾命・伊弉册命の二神は、正殿前にあるこの石の上につがいの鶺鴒が止まり夫婦の契りを交わしている姿を見て

国生みをされたといわれている

お参りの順序が記されている

正殿は「神楽殿と御本殿」に分けられている

「日本発祥 おのころ島神社」の石柱が控えめでいい

御神木

正殿の東側に古い夫婦松(こえ松)の御神木

正殿の西側奥にある八百萬神社へ向かう

その右側には「神楽殿」

御本殿

祭神:伊弉諾命(イザナギのミコト)

伊弉冉命(イザナミのミコト)

菊理媛命(キクリヒメのミコト)

摂社 八百萬神社

伊弉諾命・伊弉册命の御子神を奉斎している

大鳥居から駐車場に戻る

撮影日 令和4年5月25日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます