訪問日 令和3年5月24日

高野山 <金剛峯寺②>

東西 54 m 南北 63 m の書院造建築

拝観順路は矢印で示されていて分かりやすい

最初の部屋には「金剛峯寺」の額と襖絵

奥の院霊木「高野杉」

金剛峯寺については拝観券の裏面に簡単な説明書きがある程度

詳細を知るには、このような案内板に頼るしかない

横には何やら豪華な部屋がある

大広間

重要な法事・儀式が行われる間

斎藤等屋作による群鶴図の襖絵(撮影禁止)がある

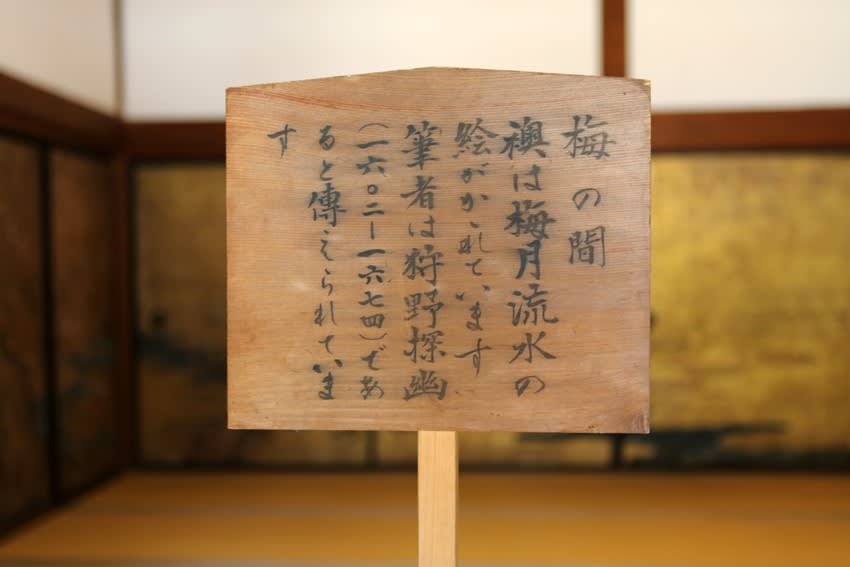

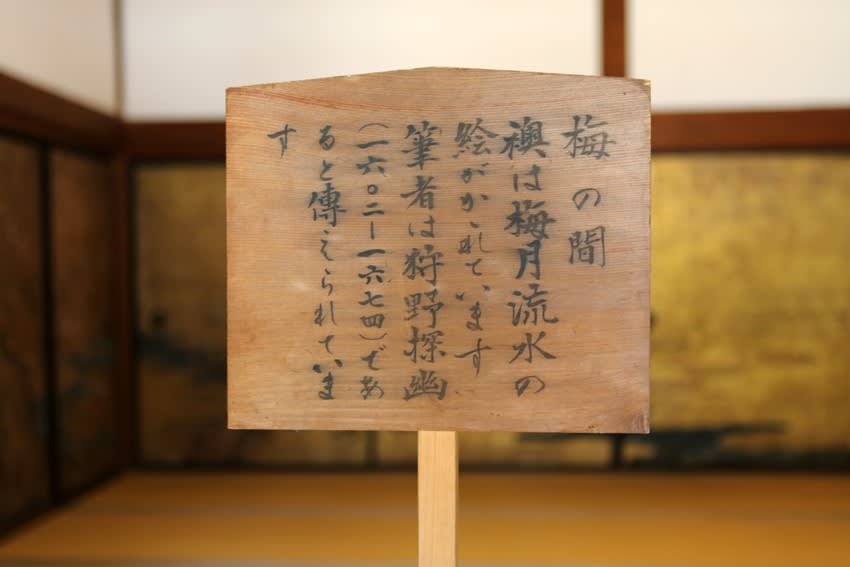

梅の間

高野開創三鈷杵

狩野探幽作と伝わる梅月流水の襖絵(撮影禁止)がある

柳の間

山本深斉の四季の柳の襖絵がある

文禄4年(1595年)に豊臣秀次が自刃したことから「秀次自刃の間」ともよばれている

撮影禁止であるが雰囲気だけでも

「輿(こし)」

高野山には連綿と伝えられる法会儀式があり、輿による行列によって始まるものがある

入定された承和2年(835年)旧暦3月21日にちなんで、御影堂での「旧正御影供法会」など

廊下を進んでいくと石庭が視界に入ってくる

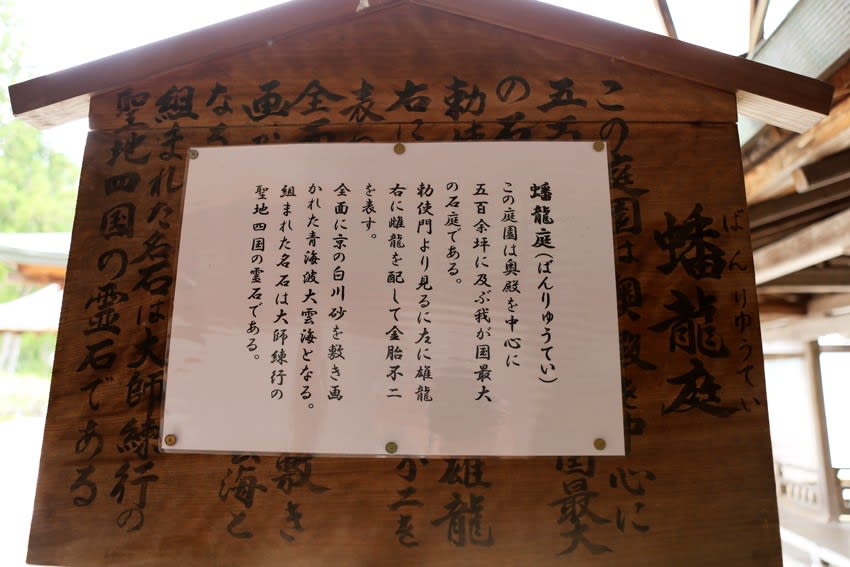

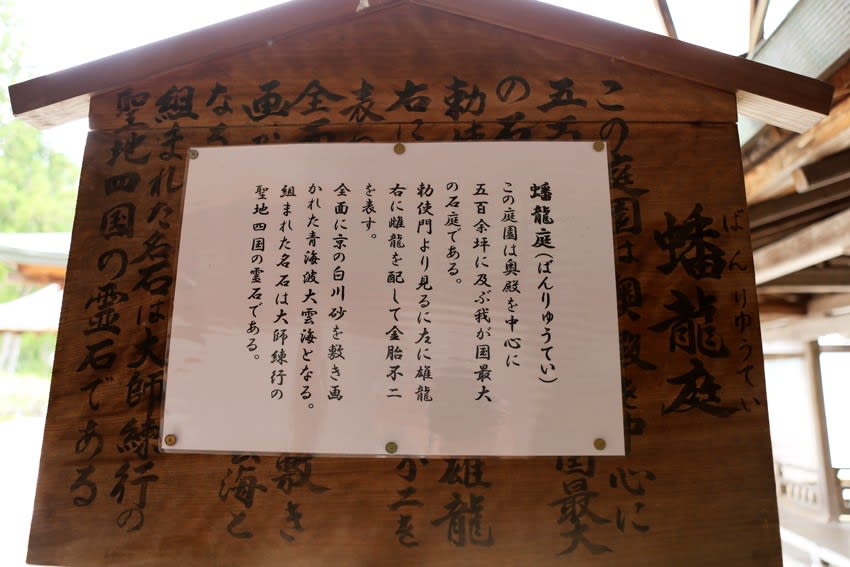

蟠龍庭

昭和59年(1984年)弘法大師御入定1150年御遠忌大法会記念事業として造園された

日本最大級の2340平方メートルの石庭

雲海の中で雌雄一対の龍が奥殿を守っている姿を表現している

新別殿

昭和59年(1984年)弘法大師御入定1150年御遠忌大法会記念事業として参詣者への接待所として建立

91畳と78畳の二間からなり、169畳の大広間として使用できる

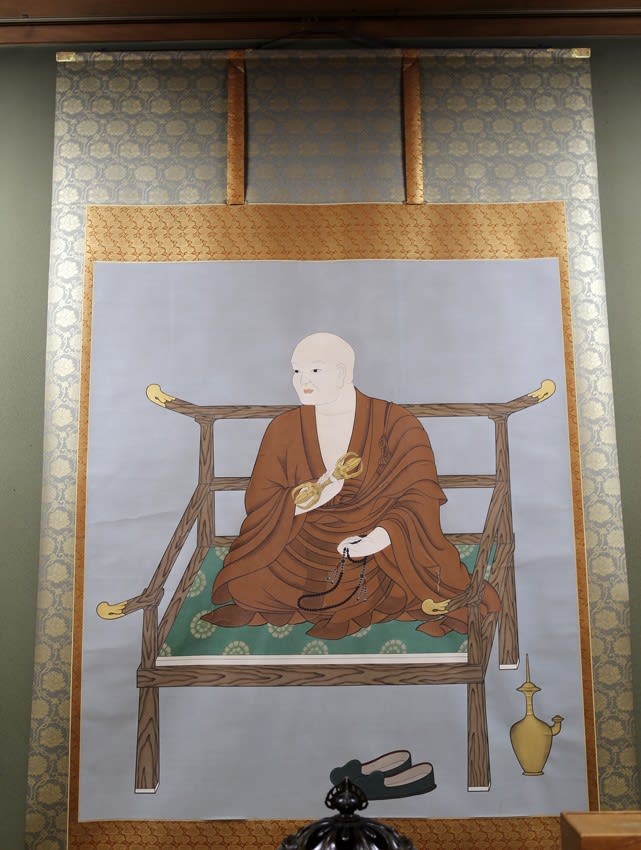

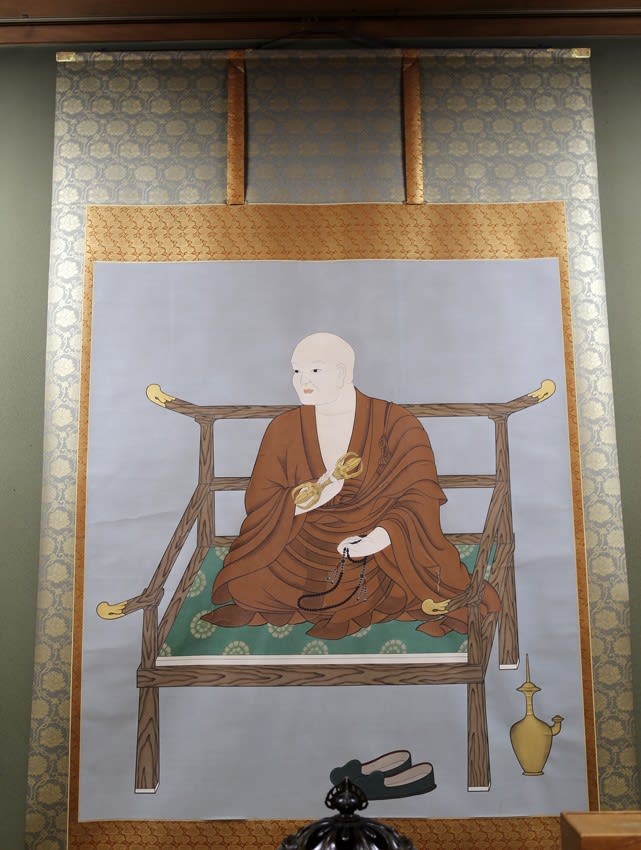

「恵果和尚座像」

延暦24年(805年)に空海が青龍寺において恵果から金剛界、胎蔵界の灌頂を受け「遍照金剛」の法号を贈られた

この年の12月恵果は60歳で寂した

上壇の間

天皇・上皇が参詣した際に応接間として使用された

壁は総金箔押し、天井は折上式格天井の書院造り

奥書院

皇族方の休憩所として、上段の間と共に高野山最高の部屋として使用されていた

雲谷等益、雲谷等爾作と伝わる襖絵がある

稚児の間

上段の間の武者隠しの間で、天皇・上皇に随行した護衛が待機した部屋

狩野探斎作と伝わる襖絵があり、旧伯爵副島家より奉安された地蔵菩薩が祀られている

「断崖図」千住博画伯作

ここから襖絵の撮影が可となる

「金剛峯寺の寺紋」 一般には寺紋は一つだが、高野山は二つの寺紋とされている

寺紋は五三桐紋と三頭右巴紋

「五三桐紋」 豊臣秀吉拝領の清願寺の寺紋

「三頭右巴紋」 高野山の鎮守・丹生都比売神社の定紋

真然大徳堂(和歌山県指定文化財)

750回忌の寛永17年(1640年)に建立され、平成2年(1990年)真然大徳1100年御遠忌記念事業で解体修理された

解体修理の際に、遺骨が入っていた舎利器が発見されたため、現在、真然廟として整備されている

「瀧図」千住博画伯作

「竃(かまど)」

現在、この竃は重要行事の時に使われている

「食物保管庫」

棚の上部に和紙を貼って、ネズミの侵入を防ぐ(ネズミ落とし)

「二石釜」

大釜が3基並び、1基で約7斗(98kg)、3基で約2000人分の米を炊くことができる

次回に続く

撮影 令和3年5月24日

高野山 <金剛峯寺②>

東西 54 m 南北 63 m の書院造建築

拝観順路は矢印で示されていて分かりやすい

最初の部屋には「金剛峯寺」の額と襖絵

奥の院霊木「高野杉」

金剛峯寺については拝観券の裏面に簡単な説明書きがある程度

詳細を知るには、このような案内板に頼るしかない

横には何やら豪華な部屋がある

大広間

重要な法事・儀式が行われる間

斎藤等屋作による群鶴図の襖絵(撮影禁止)がある

梅の間

高野開創三鈷杵

狩野探幽作と伝わる梅月流水の襖絵(撮影禁止)がある

柳の間

山本深斉の四季の柳の襖絵がある

文禄4年(1595年)に豊臣秀次が自刃したことから「秀次自刃の間」ともよばれている

撮影禁止であるが雰囲気だけでも

「輿(こし)」

高野山には連綿と伝えられる法会儀式があり、輿による行列によって始まるものがある

入定された承和2年(835年)旧暦3月21日にちなんで、御影堂での「旧正御影供法会」など

廊下を進んでいくと石庭が視界に入ってくる

蟠龍庭

昭和59年(1984年)弘法大師御入定1150年御遠忌大法会記念事業として造園された

日本最大級の2340平方メートルの石庭

雲海の中で雌雄一対の龍が奥殿を守っている姿を表現している

新別殿

昭和59年(1984年)弘法大師御入定1150年御遠忌大法会記念事業として参詣者への接待所として建立

91畳と78畳の二間からなり、169畳の大広間として使用できる

「恵果和尚座像」

延暦24年(805年)に空海が青龍寺において恵果から金剛界、胎蔵界の灌頂を受け「遍照金剛」の法号を贈られた

この年の12月恵果は60歳で寂した

上壇の間

天皇・上皇が参詣した際に応接間として使用された

壁は総金箔押し、天井は折上式格天井の書院造り

奥書院

皇族方の休憩所として、上段の間と共に高野山最高の部屋として使用されていた

雲谷等益、雲谷等爾作と伝わる襖絵がある

稚児の間

上段の間の武者隠しの間で、天皇・上皇に随行した護衛が待機した部屋

狩野探斎作と伝わる襖絵があり、旧伯爵副島家より奉安された地蔵菩薩が祀られている

「断崖図」千住博画伯作

ここから襖絵の撮影が可となる

「金剛峯寺の寺紋」 一般には寺紋は一つだが、高野山は二つの寺紋とされている

寺紋は五三桐紋と三頭右巴紋

「五三桐紋」 豊臣秀吉拝領の清願寺の寺紋

「三頭右巴紋」 高野山の鎮守・丹生都比売神社の定紋

真然大徳堂(和歌山県指定文化財)

750回忌の寛永17年(1640年)に建立され、平成2年(1990年)真然大徳1100年御遠忌記念事業で解体修理された

解体修理の際に、遺骨が入っていた舎利器が発見されたため、現在、真然廟として整備されている

「瀧図」千住博画伯作

「竃(かまど)」

現在、この竃は重要行事の時に使われている

「食物保管庫」

棚の上部に和紙を貼って、ネズミの侵入を防ぐ(ネズミ落とし)

「二石釜」

大釜が3基並び、1基で約7斗(98kg)、3基で約2000人分の米を炊くことができる

次回に続く

撮影 令和3年5月24日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます