訪問日 令和6年9月24日

雲高山 国上寺 その2

<前回の続き>

寺号標

寺号標には「越後一之寺 国上寺」とある

風神・雷神像

山門前の風神・雷神像は昨年訪れた、新潟県小千谷市の「慈眼寺」にもあったが珍しい

*慈眼寺には、河井継之助と新政府軍軍監 岩村精一郎との「小千谷談判」に臨んだ「会見の間」が保存されている

山門の彫刻

大黒天像

講堂前の香炉

参道の風車

講堂前の参道は風車で飾られている

文殊菩薩

合格突破鳥居と学問向上の文殊菩薩

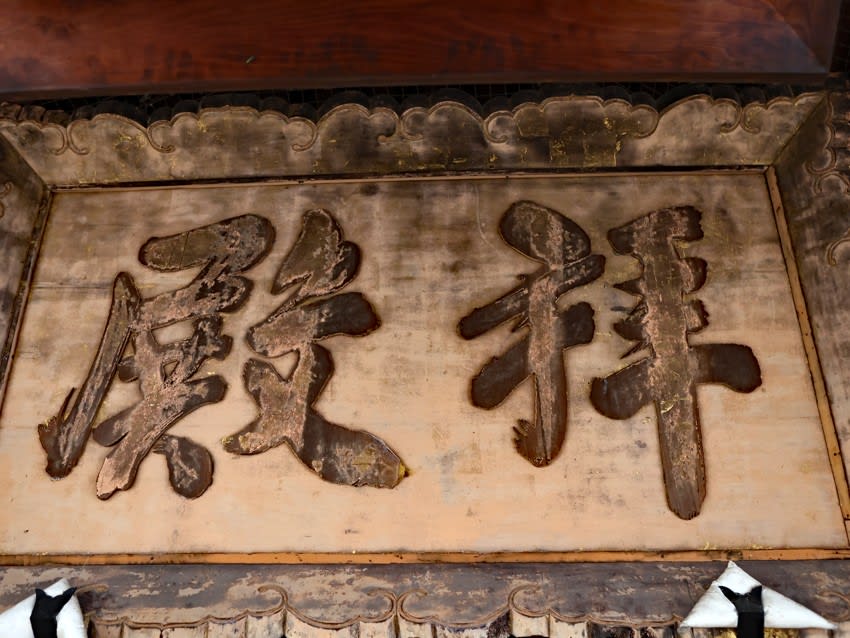

講堂の扁額

扁額には山号の「雲高山」

元文2年(西暦1737年)に建てられた

本尊:木造千手観音菩薩立像(新潟県指定文化財)

千手観世音菩薩像は、戦国武将上杉謙信が信心された霊尊と伝えられている

幸せ観音

観音様の周囲を三回巡ると幸せが授かると説明書きがあった

3名の熟女が「遅いかも知れないが」と言いながら楽しそうに歩いていた

少し離れた「六合庵」を目指す

鏡井戸

縁切り地蔵

長寿地蔵

香児山(かごやま)

彌彦神社は越後国一の宮

史跡 良寛修行之地

六合庵

この庵は当寺を再建した「萬元」の住居として建てられたものである

五合庵の名は国上寺の客僧萬元が貫主良長の扶養を受け、毎日粗米五合を寄せて頭陀の労を援けたことによって名づけられた

頭陀の労とは、煩悩の 塵垢を振り払うために行う、衣・食・住に関する貪りなどを振り払う特に厳しい出家生活法のこと

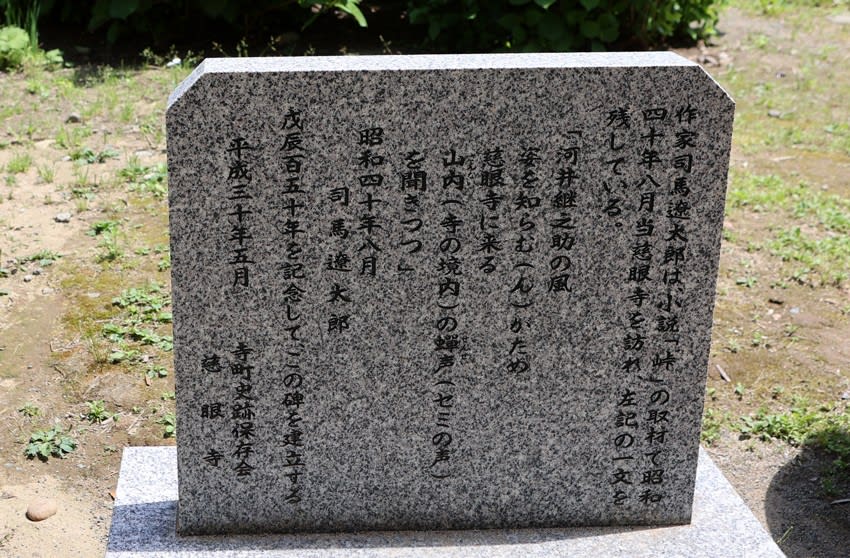

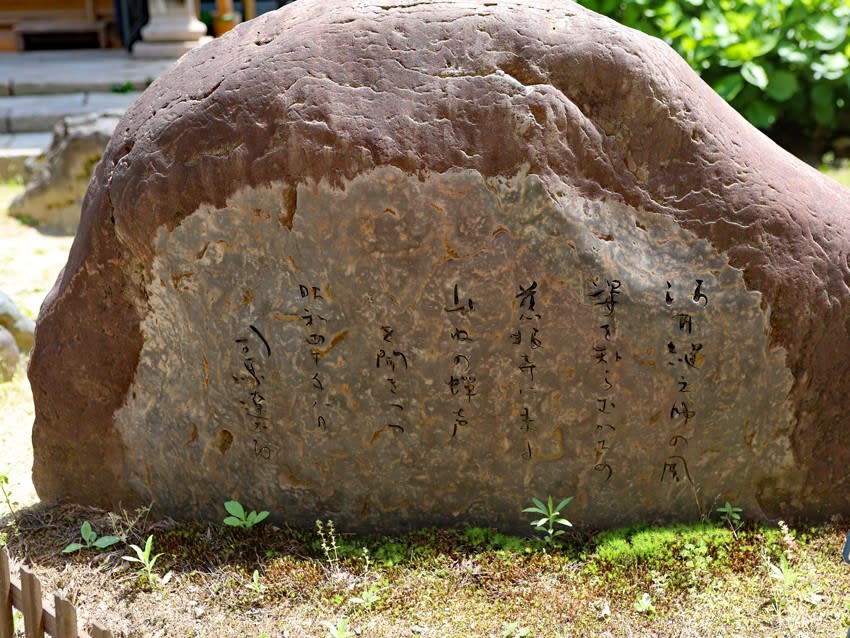

良寛句碑

「焚くほどは 風がもてくる落葉かな」

五合庵は良寛が玉島より帰国してしばらく転々とした後、文化元年(1804年)良寛47歳頃から文化13年(1816年)までの最盛期を過ごした草庵

五合庵の良寛は何事にもとらわれず何者にも煩わせることもないといった生活を送った

筍が顔を覗かせれば居間を譲り、子供にせがまれれば日が落ちるまで鞠付きに興じた

歌集『布留散東』に「この里に手まりつきつつ子どもらと遊ぶ春日は暮れずともよし」と残している

ここで書を学ぶうち、従来の書法では自身の心情を表すことができなくなり、良寛独自の書法を編み出している

五合庵での階段の昇り降りが辛くなり、61歳の時乙子神社境内の草庵に居を構えた

円熟期に達した良寛の書はこの時に生まれている

名書家として知られたものの、高名な人物からの書の依頼は断る傾向にあった

しかし、子供達から「凧に文字を書いて欲しい」と頼まれた時には喜んで『天上大風』という文字を書いたという

良寛に興味を持ち、生誕地にある「良寛記念館」を訪れたこともある

千眼堂吊橋

良寛ゆかりの国上山の中腹にあり、朝日山展望台と五合庵を結ぶ長さ124mの赤い吊り橋

高所恐怖症克服のため渡ってみた

撮影 令和6年9月24日

雲高山 国上寺 その2

<前回の続き>

寺号標

寺号標には「越後一之寺 国上寺」とある

風神・雷神像

山門前の風神・雷神像は昨年訪れた、新潟県小千谷市の「慈眼寺」にもあったが珍しい

*慈眼寺には、河井継之助と新政府軍軍監 岩村精一郎との「小千谷談判」に臨んだ「会見の間」が保存されている

山門の彫刻

大黒天像

講堂前の香炉

参道の風車

講堂前の参道は風車で飾られている

文殊菩薩

合格突破鳥居と学問向上の文殊菩薩

講堂の扁額

扁額には山号の「雲高山」

元文2年(西暦1737年)に建てられた

本尊:木造千手観音菩薩立像(新潟県指定文化財)

千手観世音菩薩像は、戦国武将上杉謙信が信心された霊尊と伝えられている

幸せ観音

観音様の周囲を三回巡ると幸せが授かると説明書きがあった

3名の熟女が「遅いかも知れないが」と言いながら楽しそうに歩いていた

少し離れた「六合庵」を目指す

鏡井戸

縁切り地蔵

長寿地蔵

香児山(かごやま)

彌彦神社は越後国一の宮

史跡 良寛修行之地

六合庵

この庵は当寺を再建した「萬元」の住居として建てられたものである

五合庵の名は国上寺の客僧萬元が貫主良長の扶養を受け、毎日粗米五合を寄せて頭陀の労を援けたことによって名づけられた

頭陀の労とは、煩悩の 塵垢を振り払うために行う、衣・食・住に関する貪りなどを振り払う特に厳しい出家生活法のこと

良寛句碑

「焚くほどは 風がもてくる落葉かな」

五合庵は良寛が玉島より帰国してしばらく転々とした後、文化元年(1804年)良寛47歳頃から文化13年(1816年)までの最盛期を過ごした草庵

五合庵の良寛は何事にもとらわれず何者にも煩わせることもないといった生活を送った

筍が顔を覗かせれば居間を譲り、子供にせがまれれば日が落ちるまで鞠付きに興じた

歌集『布留散東』に「この里に手まりつきつつ子どもらと遊ぶ春日は暮れずともよし」と残している

ここで書を学ぶうち、従来の書法では自身の心情を表すことができなくなり、良寛独自の書法を編み出している

五合庵での階段の昇り降りが辛くなり、61歳の時乙子神社境内の草庵に居を構えた

円熟期に達した良寛の書はこの時に生まれている

名書家として知られたものの、高名な人物からの書の依頼は断る傾向にあった

しかし、子供達から「凧に文字を書いて欲しい」と頼まれた時には喜んで『天上大風』という文字を書いたという

良寛に興味を持ち、生誕地にある「良寛記念館」を訪れたこともある

千眼堂吊橋

良寛ゆかりの国上山の中腹にあり、朝日山展望台と五合庵を結ぶ長さ124mの赤い吊り橋

高所恐怖症克服のため渡ってみた

撮影 令和6年9月24日