訪問日 令和6年6月1日

白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)

加賀国一宮

全国に2,000社以上ある白山神社(はくさんじんじゃ)の総本社である

地元では「しらやまさん」とよばれ親しまれている

北参道鳥居

この日は土曜日ということもあり、「混むのかな」と思い、いつもより早めに道の駅を出た

初めて訪れる神社なので様子が分からない

カーナビが案内したのは、3つある駐車場のうちの「北駐車場」

かなり大きな駐車場で私が着いた時にはまだ多少の余裕があった

帰りには満車状態であった

狛犬1

手水舎

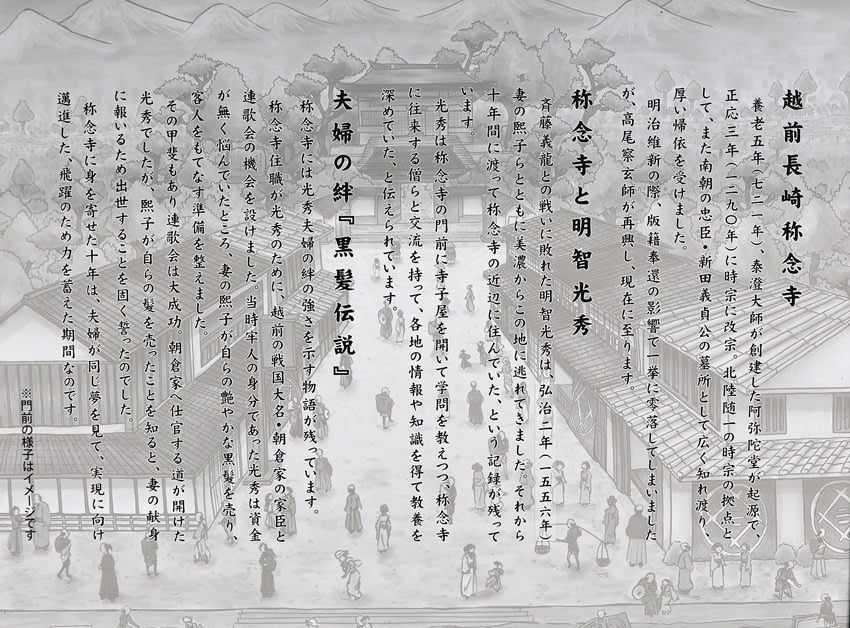

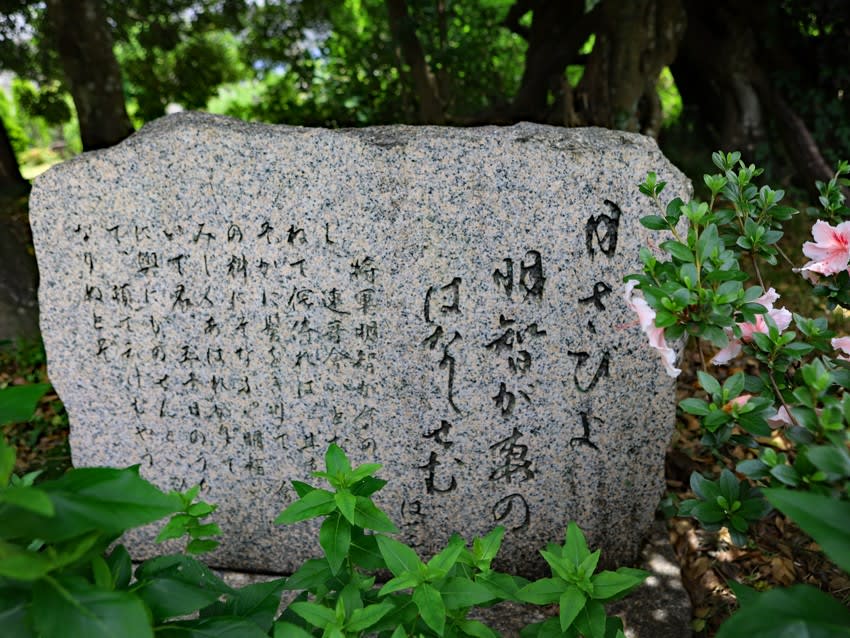

芭蕉句碑

元禄2年(1689年)7月、芭蕉が「おくのほそ道」の旅で詠まれた句とされる

「風かをる越の白嶺を國の華」

さわやかに風が吹き渡る白山こそは、国の誇りであることだなあ

社務所

大ケヤキ(白山市指定天然記念物)

胸高周り約5m、樹高25m、推定樹齢は1000年

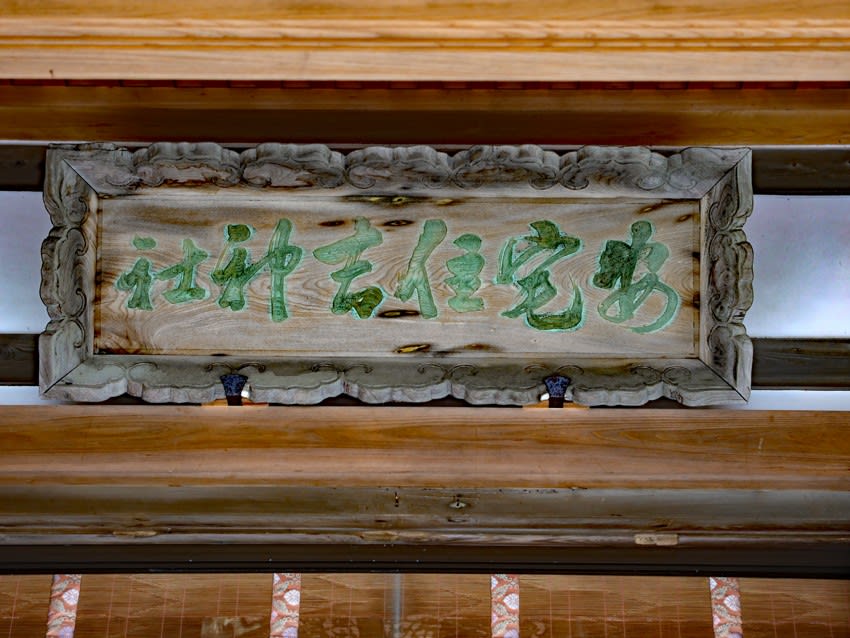

荒御前神社 (あらみさきじんじゃ)

参道を進む先には長蛇の列

鳥居の額で確認すると「荒御前神社」だった

荒御前大神は、『日本書記』の中に、「神功皇后」が三韓征伐した際、守護した神として登場する

白山奥宮遙拝所(はくさんおくのみやようはいじょ)

またまた長い列が……

その先に何があるのかを確認をすると、岩があった

後に調べて見ると、大汝峰、御前峰、別山の「白山三山」の形をした大岩だという

ここは、霊峰白山を御神体とする全国白山神社の総本宮(奥宮)の遥拝所となる

長い列をつくり、拝もうとする理由が分かった気がする

神馬舎

私はと言うと信仰心も無く、記念に一つでも拝んでみようかと短い列の所に並んでみた

目の前に現れたのは神馬だった

翌日は金沢競馬場で一日楽しもうと考えていたのでちょうど良かった

白山比咩大神を乗せて白山に登拝するといわれる神馬

白山麓の大欅を素材に絢爛豪華な装飾がこれまで観てきた神馬と違うところだ

拝殿

当然のことながら、拝殿前も長い列

境内に入った時から、次回は平日に訪れゆっくりお参りしようと心に決めていた

初めて訪れた場所で何処になにがあるのか分からず、人の歩いている方へ進んでみた

狛犬2

この参道の緑の素晴らしさは感動もの

社号標、一の鳥居

着いたようなので振り返ってみると、社号標と鳥居があった

白山比咩神社には長らく鳥居がなく、白山七不思議のひとつといわれていた

どうやら歩いて来た道は「表参道」のようだった

(この時は表参道ということも知らず)がっかりして戻ったと記憶している

今、振り返ってみると、表参道駐車場から参道を歩き、社殿を目指すのがいいと感じている

杉や欅、楓などの樹木に覆われたおよそ250mの表参道が続く

参道左に流れ落ちている小さな滝

上流を見ると緑の中を小さな川が流れている

御神木<老木>(白山市指定天然記念物)

根元の周り約12m、胸高幹周り約10m、樹高約42mの巨木

樹齢はおよそ800年

二の鳥居

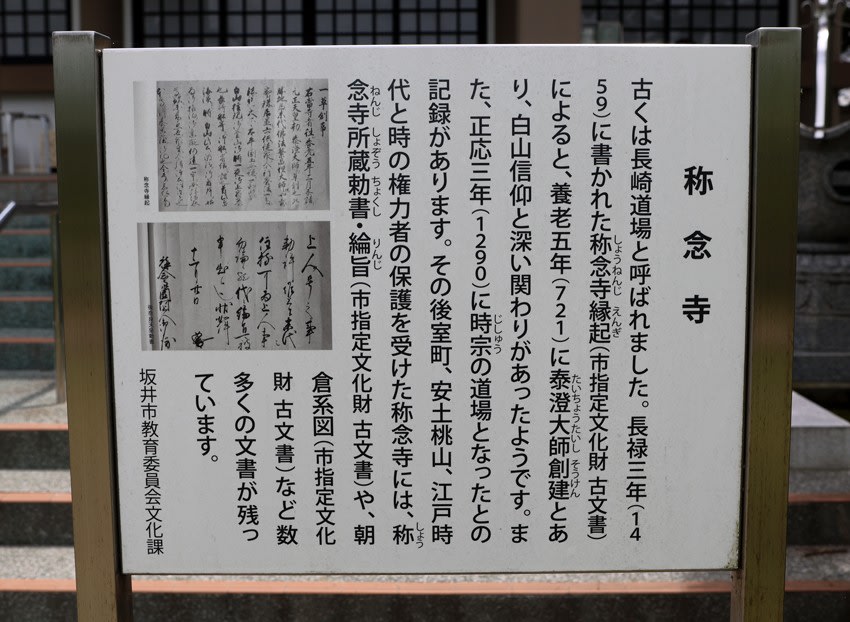

社殿(下白山、白山本宮)

主祭神:白山比咩大神 - 菊理媛神と同一神

伊邪那岐尊

伊弉冉尊

白山奥宮遙拝所前には長い列が続いている

日本人の神々に対する信仰心には驚く

狛犬3

拝殿前の様子

お御籤掛け

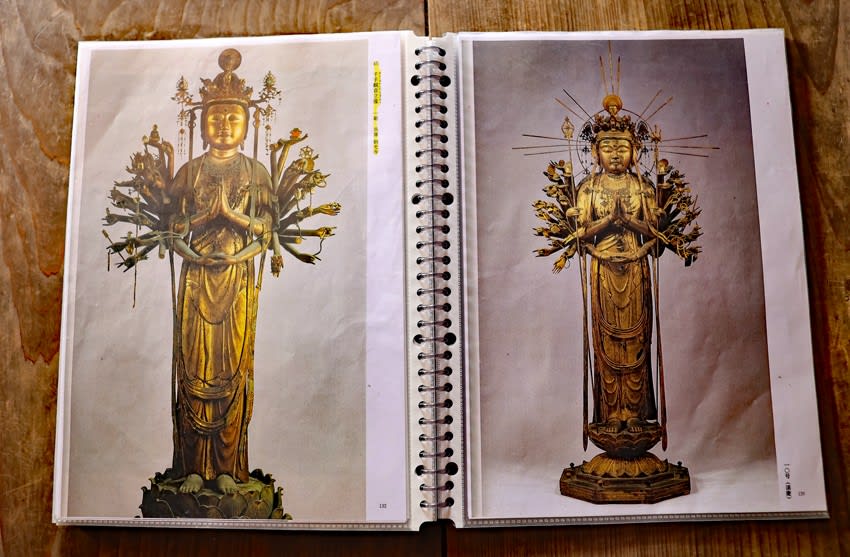

宝物館

土産店に立ち寄り、駐車場に戻る

次回は平日に訪れることにする

撮影 令和6年6月1日

白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)

加賀国一宮

全国に2,000社以上ある白山神社(はくさんじんじゃ)の総本社である

地元では「しらやまさん」とよばれ親しまれている

北参道鳥居

この日は土曜日ということもあり、「混むのかな」と思い、いつもより早めに道の駅を出た

初めて訪れる神社なので様子が分からない

カーナビが案内したのは、3つある駐車場のうちの「北駐車場」

かなり大きな駐車場で私が着いた時にはまだ多少の余裕があった

帰りには満車状態であった

狛犬1

手水舎

芭蕉句碑

元禄2年(1689年)7月、芭蕉が「おくのほそ道」の旅で詠まれた句とされる

「風かをる越の白嶺を國の華」

さわやかに風が吹き渡る白山こそは、国の誇りであることだなあ

社務所

大ケヤキ(白山市指定天然記念物)

胸高周り約5m、樹高25m、推定樹齢は1000年

荒御前神社 (あらみさきじんじゃ)

参道を進む先には長蛇の列

鳥居の額で確認すると「荒御前神社」だった

荒御前大神は、『日本書記』の中に、「神功皇后」が三韓征伐した際、守護した神として登場する

白山奥宮遙拝所(はくさんおくのみやようはいじょ)

またまた長い列が……

その先に何があるのかを確認をすると、岩があった

後に調べて見ると、大汝峰、御前峰、別山の「白山三山」の形をした大岩だという

ここは、霊峰白山を御神体とする全国白山神社の総本宮(奥宮)の遥拝所となる

長い列をつくり、拝もうとする理由が分かった気がする

神馬舎

私はと言うと信仰心も無く、記念に一つでも拝んでみようかと短い列の所に並んでみた

目の前に現れたのは神馬だった

翌日は金沢競馬場で一日楽しもうと考えていたのでちょうど良かった

白山比咩大神を乗せて白山に登拝するといわれる神馬

白山麓の大欅を素材に絢爛豪華な装飾がこれまで観てきた神馬と違うところだ

拝殿

当然のことながら、拝殿前も長い列

境内に入った時から、次回は平日に訪れゆっくりお参りしようと心に決めていた

初めて訪れた場所で何処になにがあるのか分からず、人の歩いている方へ進んでみた

狛犬2

この参道の緑の素晴らしさは感動もの

社号標、一の鳥居

着いたようなので振り返ってみると、社号標と鳥居があった

白山比咩神社には長らく鳥居がなく、白山七不思議のひとつといわれていた

どうやら歩いて来た道は「表参道」のようだった

(この時は表参道ということも知らず)がっかりして戻ったと記憶している

今、振り返ってみると、表参道駐車場から参道を歩き、社殿を目指すのがいいと感じている

杉や欅、楓などの樹木に覆われたおよそ250mの表参道が続く

参道左に流れ落ちている小さな滝

上流を見ると緑の中を小さな川が流れている

御神木<老木>(白山市指定天然記念物)

根元の周り約12m、胸高幹周り約10m、樹高約42mの巨木

樹齢はおよそ800年

二の鳥居

社殿(下白山、白山本宮)

主祭神:白山比咩大神 - 菊理媛神と同一神

伊邪那岐尊

伊弉冉尊

白山奥宮遙拝所前には長い列が続いている

日本人の神々に対する信仰心には驚く

狛犬3

拝殿前の様子

お御籤掛け

宝物館

土産店に立ち寄り、駐車場に戻る

次回は平日に訪れることにする

撮影 令和6年6月1日