コロナの感染が急拡大していて第7波とも言われていますが、世界中で、”コロナなんてもうどうでもええんとちゃう?”って言うような雰囲気さえ感じなくもありません。4回目のワクチン接種が始まっている所もあるようですし、こちらでも4回目が予定されていますが、この先、5回6回と続いて行くんでしょうか? なんだかいたちごっこしているように感じなくもありません。特効薬の出現が待ち望まれますね。

さて、近畿の道の駅巡り≪福井県編≫ 第6回は、前回と同じ昨年10月9日に出掛けた時の続きとなります。

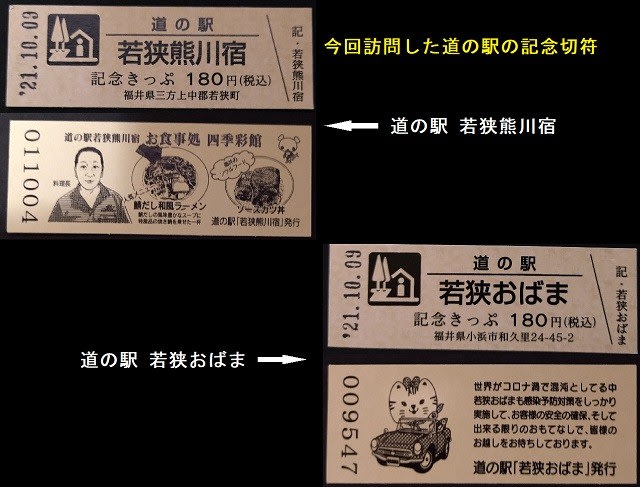

「道の駅 三方五湖」から次に向かったのは「道の駅 若狭熊川宿」です。国道162号線、国道27号線を南に約20分走行した所にある道の駅です。いわゆる”鯖街道”と言われる街道沿いにある道の駅です。

案内標識には見慣れないシンボルマークが表示されています。兜は分かりますが、その右側にある2つは何なんでしょうか?(一つは甲冑?) 鯖街道とは、若狭地方で獲れた海産物を京都に運ぶのに使われた街道を近年になって鯖街道と呼ぶようになったようです。街道は数多く存在しますが、メインルートは若狭街道で、熊川宿はその途中の宿場町だった所です。詳しくはWikipediaをご覧ください。

案内標識には見慣れないシンボルマークが表示されています。兜は分かりますが、その右側にある2つは何なんでしょうか?(一つは甲冑?) 鯖街道とは、若狭地方で獲れた海産物を京都に運ぶのに使われた街道を近年になって鯖街道と呼ぶようになったようです。街道は数多く存在しますが、メインルートは若狭街道で、熊川宿はその途中の宿場町だった所です。詳しくはWikipediaをご覧ください。

福井県三方上中郡若狭町熊川にある国道303号線(国道367号線重複)の道の駅で、1998年4月17日登録、1999年10月14日にオープンした道の駅です。登録からオープンまで約1年半かかっていますね。管理団体は若狭町となっています。

福井県三方上中郡若狭町熊川にある国道303号線(国道367号線重複)の道の駅で、1998年4月17日登録、1999年10月14日にオープンした道の駅です。登録からオープンまで約1年半かかっていますね。管理団体は若狭町となっています。

道の駅には鯖街道ミュージアムがあり、京都や奈良に運ばれた鯖街道として歴史街道に指定されているこの街道にちなんだ物産品などが展示されています。

道の駅には鯖街道ミュージアムがあり、京都や奈良に運ばれた鯖街道として歴史街道に指定されているこの街道にちなんだ物産品などが展示されています。

道の駅からは若狭町熊川宿伝統的建造物群保存地区とし保存されている熊川宿に行く事ができます。歴史ファンには楽しめる道の駅だと思います。時間があればゆっくり見学したい所ですね。

道の駅からは若狭町熊川宿伝統的建造物群保存地区とし保存されている熊川宿に行く事ができます。歴史ファンには楽しめる道の駅だと思います。時間があればゆっくり見学したい所ですね。

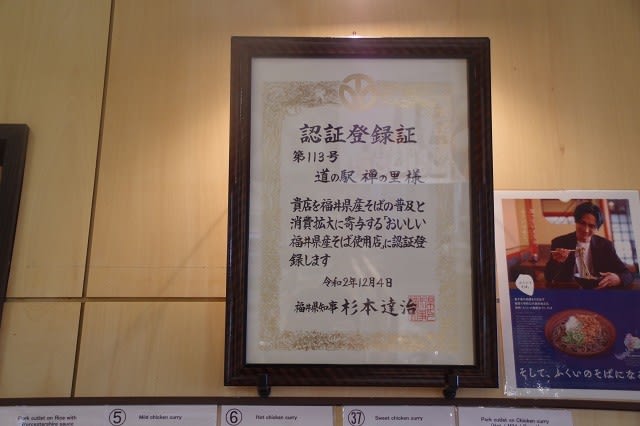

この日は駐車場が満車状態で、近くの空き地に駐車させて頂きました。産直販売所も結構混雑していました。鯖寿司が有名らしいですが、こちら和歌山にも負けず劣らず鯖のなれ寿司があります。登録証は残念ながら見付けられませんでした。

この日は駐車場が満車状態で、近くの空き地に駐車させて頂きました。産直販売所も結構混雑していました。鯖寿司が有名らしいですが、こちら和歌山にも負けず劣らず鯖のなれ寿司があります。登録証は残念ながら見付けられませんでした。

駅名標に従って次の道の駅に向かいます。因みに「くつき新本陣」と言うのは、滋賀県にある道の駅です。(滋賀県編で後日紹介しますので、お待ちください。) こちらの道の駅は、滋賀県境に近い道の駅でもあります。

駅名標に従って次の道の駅に向かいます。因みに「くつき新本陣」と言うのは、滋賀県にある道の駅です。(滋賀県編で後日紹介しますので、お待ちください。) こちらの道の駅は、滋賀県境に近い道の駅でもあります。

車を北西に走らせ、鯖街道に沿って再び若狭湾方面に向かいます。約20分で到着したのは「道の駅 若狭おばま」です。

福井県小浜市和久里にある福井県道24号線の道の駅で、2011年3月3日登録、同年3月12日にオープンしています。

福井県小浜市和久里にある福井県道24号線の道の駅で、2011年3月3日登録、同年3月12日にオープンしています。

先に紹介した熊川宿とよく似た立派な瓦屋根の建屋の道の駅です。設置者は小浜市で、指定管理者 は「 株式会社まちづくり小浜」となっていますが、2022年のリニューアルに伴い、今後の管理形態が変更される見通しのようで、公式HPでは「おばま観光局」となっています。2009年(平成21年)10月26日、農産物の加工などができる施設「わかさ国府の郷 四季菜館」が開業し、この「四季菜館」周辺に小浜市が駐車場などを整備し、2011年(平成23年)3月12日に道の駅として生まれ変わっています。(一部Wikipediaより引用) 既にリニューアルは終わっているようで、私たちが訪れた時とは変わっているかもしれませんね。こちらの道の駅でも登録証は見付けられませんでした。残念!

先に紹介した熊川宿とよく似た立派な瓦屋根の建屋の道の駅です。設置者は小浜市で、指定管理者 は「 株式会社まちづくり小浜」となっていますが、2022年のリニューアルに伴い、今後の管理形態が変更される見通しのようで、公式HPでは「おばま観光局」となっています。2009年(平成21年)10月26日、農産物の加工などができる施設「わかさ国府の郷 四季菜館」が開業し、この「四季菜館」周辺に小浜市が駐車場などを整備し、2011年(平成23年)3月12日に道の駅として生まれ変わっています。(一部Wikipediaより引用) 既にリニューアルは終わっているようで、私たちが訪れた時とは変わっているかもしれませんね。こちらの道の駅でも登録証は見付けられませんでした。残念!

道の駅の一画にあるフィギュア?たちです。😄 交通安全をここでも願ってくれています。前から何度も書いていますが、道の駅ではアルコール類が販売されていて、これがどうも引っ掛かるんですが…。まぁ、飲まなきゃ良いだけのことですし、私はアルコールにはほぼ無縁ですので、飲酒運転することはありません。

道の駅の一画にあるフィギュア?たちです。😄 交通安全をここでも願ってくれています。前から何度も書いていますが、道の駅ではアルコール類が販売されていて、これがどうも引っ掛かるんですが…。まぁ、飲まなきゃ良いだけのことですし、私はアルコールにはほぼ無縁ですので、飲酒運転することはありません。

駅名標に書かれている次の道の駅に向かう前に、小浜に来たら是非とも立ち寄ろうと決めていた所があって、道の駅に向かう道中、ちょっと寄り道する事にしました。

駅名標に書かれている次の道の駅に向かう前に、小浜に来たら是非とも立ち寄ろうと決めていた所があって、道の駅に向かう道中、ちょっと寄り道する事にしました。

こちらが次に向かう寄り道する所です。Googleマップでは「若狭塗箸協同組合」となっていますが、ここに「箸のふるさと館WAKASA」と言うショップがあります。

あまり知られていないようですが、小浜市は塗箸の生産量日本一の市です。実は今から約30数年前、ある社会活動団体のOB会の企画で大飯原発の見学(一泊二日のバスツアー)に行ったのですが、その帰りに立ち寄ったのがこのショップで、当時、愉快な講釈師がいて、それが非常に印象に残っていました。いつか機会があればまた行って見たいと思っていたのですが、今回の道の駅巡りで小浜に行く事になり、やっと長年の思いが叶う事になりました。(妻は初めての訪問です。)

あまり知られていないようですが、小浜市は塗箸の生産量日本一の市です。実は今から約30数年前、ある社会活動団体のOB会の企画で大飯原発の見学(一泊二日のバスツアー)に行ったのですが、その帰りに立ち寄ったのがこのショップで、当時、愉快な講釈師がいて、それが非常に印象に残っていました。いつか機会があればまた行って見たいと思っていたのですが、今回の道の駅巡りで小浜に行く事になり、やっと長年の思いが叶う事になりました。(妻は初めての訪問です。)

30数年前の記憶を呼び起こして辿り着きましたが、当時の記憶は殆ど消えています。店の形も変わっているようでした。(当時は木造だったと記憶?) 店内の撮影が禁止されていたので、入り口だけ写真を撮らせて頂きましたが、例の講釈師さんの事をスタッフに話しても知らないと言う事で、ちょっと残念な思いでした。30数年経っているので、知らないのも当然ですね。たまにTVを見ていて箸の持ち方がおかしい若いタレントを多く見かけますが、ここには箸の持ち方を矯正するための箸や、左利き専用の箸など、色んな種類の塗箸が販売されています。日本一大きい塗箸も展示されています。自分だけのオリジナルの箸を作る事も出来るので、時間があれば箸造りに挑戦するのも楽しいでしょうね。今私が食事の時に使っているのは、こちらで買った干支(羊)が描かれた男性用の塗箸です。良いですよ!

30数年前の記憶を呼び起こして辿り着きましたが、当時の記憶は殆ど消えています。店の形も変わっているようでした。(当時は木造だったと記憶?) 店内の撮影が禁止されていたので、入り口だけ写真を撮らせて頂きましたが、例の講釈師さんの事をスタッフに話しても知らないと言う事で、ちょっと残念な思いでした。30数年経っているので、知らないのも当然ですね。たまにTVを見ていて箸の持ち方がおかしい若いタレントを多く見かけますが、ここには箸の持ち方を矯正するための箸や、左利き専用の箸など、色んな種類の塗箸が販売されています。日本一大きい塗箸も展示されています。自分だけのオリジナルの箸を作る事も出来るので、時間があれば箸造りに挑戦するのも楽しいでしょうね。今私が食事の時に使っているのは、こちらで買った干支(羊)が描かれた男性用の塗箸です。良いですよ!

あまり長居している時間もないので、スタッフさんにお礼を言って、次の道の駅に向かう事にしましたが、続きは次回と言う事で、お楽しみに! 時刻は15時になろうとしています。

ここまでご覧頂きありがとうございました。

にほんブログ村←こちらをクリックしてね!

にほんブログ村←こちらをクリックしてね!

さて、近畿の道の駅巡り≪福井県編≫ 第6回は、前回と同じ昨年10月9日に出掛けた時の続きとなります。

「道の駅 三方五湖」から次に向かったのは「道の駅 若狭熊川宿」です。国道162号線、国道27号線を南に約20分走行した所にある道の駅です。いわゆる”鯖街道”と言われる街道沿いにある道の駅です。

車を北西に走らせ、鯖街道に沿って再び若狭湾方面に向かいます。約20分で到着したのは「道の駅 若狭おばま」です。

こちらが次に向かう寄り道する所です。Googleマップでは「若狭塗箸協同組合」となっていますが、ここに「箸のふるさと館WAKASA」と言うショップがあります。

あまり長居している時間もないので、スタッフさんにお礼を言って、次の道の駅に向かう事にしましたが、続きは次回と言う事で、お楽しみに! 時刻は15時になろうとしています。

ここまでご覧頂きありがとうございました。

福井県の道の駅:残り3ヶ所