建国記念日の今日、奈良県に昨年新たにオープンした道の駅に行って来ました。

最強寒波のピークは過ぎたとは言え、写真のような寒空の中、向かった先は「道の駅 クロスウェイなかまち」。奈良県17番目となる道の駅です。

最強寒波のピークは過ぎたとは言え、写真のような寒空の中、向かった先は「道の駅 クロスウェイなかまち」。奈良県17番目となる道の駅です。

阪和道海南ICから京奈和道経由で約100km、約1時間半(途中の立ち寄り時間は除く)で到着しました。上のルート以外に近畿道から第二阪奈を利用するルートもありますが、時間的に大差ないので、交通量が少なく高速代も安くつく京奈和経由を選択しました。

阪和道海南ICから京奈和道経由で約100km、約1時間半(途中の立ち寄り時間は除く)で到着しました。上のルート以外に近畿道から第二阪奈を利用するルートもありますが、時間的に大差ないので、交通量が少なく高速代も安くつく京奈和経由を選択しました。

到着したのは10時半頃でしたが、既に駐車場はほぼ満車状態で、強制的に臨時駐車場(未整地・未舗装)に回されました。混むのは分かっていたので早目に出掛けたんですが…😅

到着したのは10時半頃でしたが、既に駐車場はほぼ満車状態で、強制的に臨時駐車場(未整地・未舗装)に回されました。混むのは分かっていたので早目に出掛けたんですが…😅

臨時駐車場から道の駅方面を写した画像です。右に見える高架道路は第二阪奈道路です。

臨時駐車場から道の駅方面を写した画像です。右に見える高架道路は第二阪奈道路です。

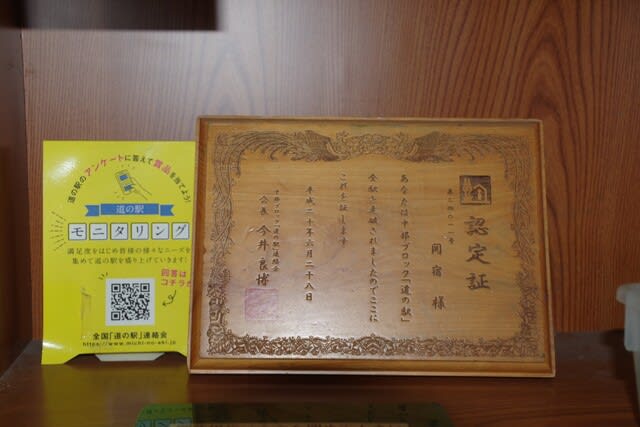

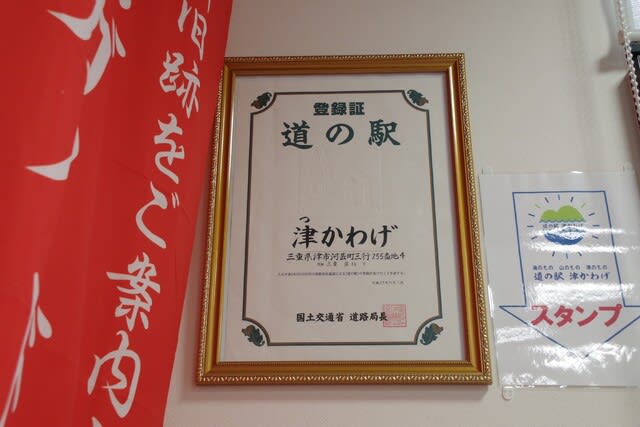

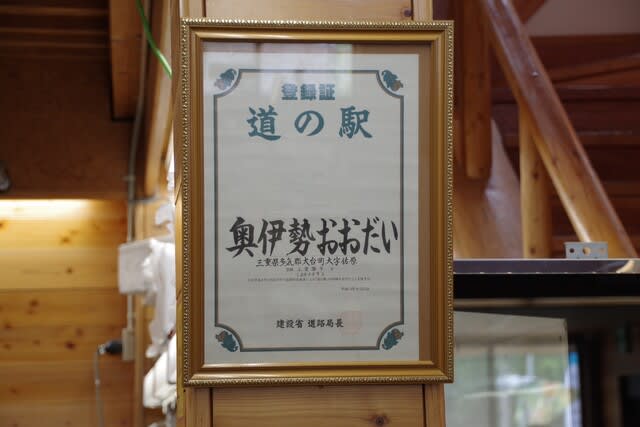

正面の建屋(北東棟)が観光案内所などがある道の駅の本館です。ここで道の駅スタンプと記念切符をゲットしましたが、道の駅の三種の神器?とも言える登録証が見当たりません。

正面の建屋(北東棟)が観光案内所などがある道の駅の本館です。ここで道の駅スタンプと記念切符をゲットしましたが、道の駅の三種の神器?とも言える登録証が見当たりません。

奈良市中町にある奈良県道7号枚方大和郡山線の道の駅で、2023年8月4日登録、2024年11月30日開駅の奈良県17番目となる道の駅です。奈良市の道の駅としては、針TRSに次ぐ2ヶ所目の道の駅になります。指定管理者は「咲く花むすびユニゾン(ネクスト・アクシス・まほろばホールディングス・近鉄ファシリティーズ)」となっています。2021年(令和3年)6月に奈良県初の防災道の駅に指定されている道の駅でもあり、駐車場の一角に防災倉庫があります。

北東棟の対面の建屋(南棟)には農産物・特産品直売所「旬の駅 クロスウェイなかまち店」と「レストランなかまちキッチン」があります。今日のお昼はこちらのレストランで頂くことにしたんですが、レストランのオープンが11時と言うことで、オープンまで暫く休憩タイムとなりました。この頃はまだそれほど混雑していなかったんですが、暫くするともう身動き取れないほどの混雑となりました。

北東棟の対面の建屋(南棟)には農産物・特産品直売所「旬の駅 クロスウェイなかまち店」と「レストランなかまちキッチン」があります。今日のお昼はこちらのレストランで頂くことにしたんですが、レストランのオープンが11時と言うことで、オープンまで暫く休憩タイムとなりました。この頃はまだそれほど混雑していなかったんですが、暫くするともう身動き取れないほどの混雑となりました。

「レストランなかまちキッチン」の様子です。フードコートは9時から開いていて、既にお茶してるお客さんもいましたが、レストランのオープン待ちで並ばれているお客さんが多くいました。

「レストランなかまちキッチン」の様子です。フードコートは9時から開いていて、既にお茶してるお客さんもいましたが、レストランのオープン待ちで並ばれているお客さんが多くいました。

私がオーダーしたのは「あんかけキノコ素麺」と「柿の葉寿司」です。メニューが少ないように感じたんですが、多くのお客を捌かなくてはいけないので、仕方ないのかも? 素麺は奈良県の三輪素麵を使っているとのことで、やや薄味ながらボリュームもあって美味しかったです。寒い時期にはピッタリって感じですかね。柿の葉寿司は小ぶりのもので、葉っぱが赤い柿の葉寿司を初めて見ました。こちらも美味しく頂きました。

私がオーダーしたのは「あんかけキノコ素麺」と「柿の葉寿司」です。メニューが少ないように感じたんですが、多くのお客を捌かなくてはいけないので、仕方ないのかも? 素麺は奈良県の三輪素麵を使っているとのことで、やや薄味ながらボリュームもあって美味しかったです。寒い時期にはピッタリって感じですかね。柿の葉寿司は小ぶりのもので、葉っぱが赤い柿の葉寿司を初めて見ました。こちらも美味しく頂きました。

食事の後、直売所でなにかお土産でも買おうと思ってたんですが、ご覧のような混雑ぶりで、レジには長蛇の列。支払いするまで相当待たされるのは明白だし、土産物を物色するにも人が多過ぎて、早々に退散することにしました。道の駅の登録証はここにもありませんでした。

食事の後、直売所でなにかお土産でも買おうと思ってたんですが、ご覧のような混雑ぶりで、レジには長蛇の列。支払いするまで相当待たされるのは明白だし、土産物を物色するにも人が多過ぎて、早々に退散することにしました。道の駅の登録証はここにもありませんでした。

と言うことで、登録証を探しにまだ行っていない北西棟に行ったんですが、なぜか自動ドアが開きません。どうやら今日は閉鎖しているようでした。そこで登録証の場所を聞きに観光案内所に行った所、事務所に保管していると言うことで、ご親切にわざわざ事務所から持ち出して頂き、写真を撮らせて頂きました。(私以外も同じような客がいると話していました。) 額に収めて掲示して欲しいかな😄 とは言え、スタッフのお気持ちに感謝ですね。有難うございました。

こちらがその登録証です。ライトが写り込んでいますが、テーブルの上に置いた状態で、真上から撮影したためです。これこそ道の駅を証明するものです。これで三種の神器ゲットです。

こちらがその登録証です。ライトが写り込んでいますが、テーブルの上に置いた状態で、真上から撮影したためです。これこそ道の駅を証明するものです。これで三種の神器ゲットです。

案内所内には王寺町にある達磨寺に関する案内があり、大きな合格達摩が置かれていました。

案内所内には王寺町にある達磨寺に関する案内があり、大きな合格達摩が置かれていました。

道の駅の施設案内図です。建屋は3ブロックに分かれていて、今回入れなかった北西棟には、シャワールームやレンタサイクルの受付場所などがあるようです。

道の駅の施設案内図です。建屋は3ブロックに分かれていて、今回入れなかった北西棟には、シャワールームやレンタサイクルの受付場所などがあるようです。

北西棟の一角で唯一営業していたのがこちらのカフェ「千壽茶寮」です。わらび餅が有名みたいですが、かなり混んでいたのでスルーしました。

北西棟の一角で唯一営業していたのがこちらのカフェ「千壽茶寮」です。わらび餅が有名みたいですが、かなり混んでいたのでスルーしました。

ドッグランやちょっとした遊具設備もあり、愛犬や子供連れさんも多かったです。

ドッグランやちょっとした遊具設備もあり、愛犬や子供連れさんも多かったです。

周辺の観光案内図です。奈良市の中心地から西側に離れた生駒山の麓に位置している道の駅で、近くには有名なお寺が数多く存在します。聖徳太子に縁の深い場所でもあるようですし、大阪にも近い場所です。

周辺の観光案内図です。奈良市の中心地から西側に離れた生駒山の麓に位置している道の駅で、近くには有名なお寺が数多く存在します。聖徳太子に縁の深い場所でもあるようですし、大阪にも近い場所です。

道の駅探索も一通り終わったので、帰る前に周辺の写真でも撮ろうと偶然シャッターを切ったのがこの1枚。今日のベストショットになりました。老夫婦が愛犬を連れて、散歩(帰る所?)している風景ですが、良い写真だと思いませんか? 狙って撮った写真ではありません。

道の駅探索も一通り終わったので、帰る前に周辺の写真でも撮ろうと偶然シャッターを切ったのがこの1枚。今日のベストショットになりました。老夫婦が愛犬を連れて、散歩(帰る所?)している風景ですが、良い写真だと思いませんか? 狙って撮った写真ではありません。

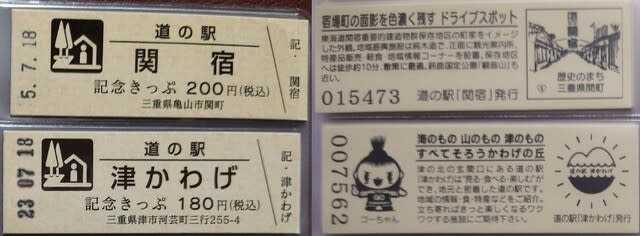

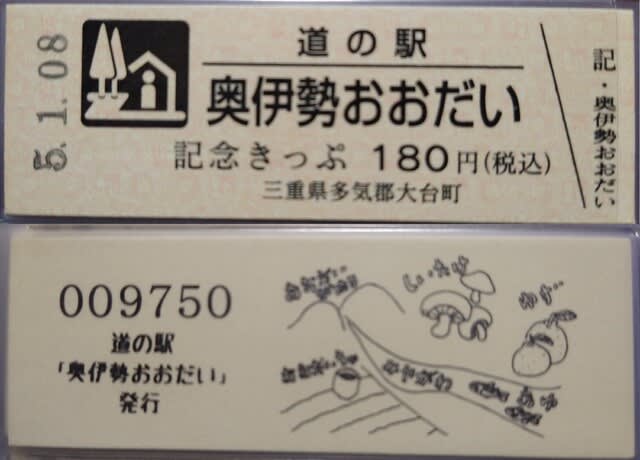

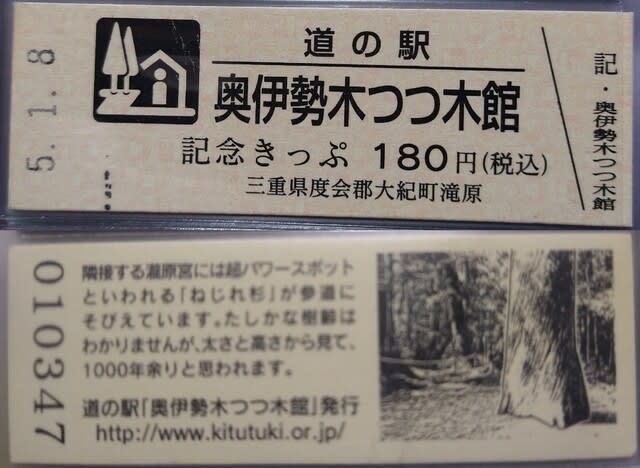

道の駅三種の神器の残り2つ。スタンプと記念切符です。スタンプは、隣接する日本最大の円墳「富雄丸山古墳」や、そこから出土した国宝級の盾形銅鏡に描かれた鼉龍文(だりゅうもん)などをデザインしたものとなっています。記念切符は第2弾となるもの(第1弾は完売)で、蛇行剣(だこうけん)をデザインした希少なものとのことです。

道の駅三種の神器の残り2つ。スタンプと記念切符です。スタンプは、隣接する日本最大の円墳「富雄丸山古墳」や、そこから出土した国宝級の盾形銅鏡に描かれた鼉龍文(だりゅうもん)などをデザインしたものとなっています。記念切符は第2弾となるもの(第1弾は完売)で、蛇行剣(だこうけん)をデザインした希少なものとのことです。

帰りは第二阪奈道路で帰ることにしたんですが、まだ時間的に余裕があったので、予定を変更して「道の駅 吉野路黒滝」へ行くことにしました。目的は、道の駅近くで売られている串こんにゃくで、これが実にうまい! 黒滝へ行くと必ず買っています。約1時間ほどで無事到着。いつもの風景なんですが、あれっ!お店が閉まってるではありませんか!! 今日は祝日なのになぜ?と思ったんですが、どうやら火曜日が定休日らしく、祝日でも関係ないとのことでした。(道の駅で聞きました。) せっかく来たのに!って思いながら、止むを得ず道の駅でちょっと休憩して帰ることにしました。帰りは京奈和道五條北ICから高野口ICまで行き、そこから「道の駅 柿の郷くどやま」に寄って家路につき、我が家に到着したのは16時半でした。

「道の駅 吉野路黒滝」で大好きな串こんにゃくを頂けなかったのは残念でしたが、雪景色の写真を撮ることができました。雪だるまがポツンと佇んでいました。⛄

「道の駅 吉野路黒滝」で大好きな串こんにゃくを頂けなかったのは残念でしたが、雪景色の写真を撮ることができました。雪だるまがポツンと佇んでいました。⛄

新しく出来た道の駅訪問でしたが、最近の道の駅は設備も整っているし、おしゃれでセンス良く作られているように感じますね。94年に発足した道の駅制度ですが、その当時の道の駅と言えば、こじんまりとしたただトイレや簡単な食事をするための休憩施設って感じでしたが、今は観光地化しているようにも思えるし、まるでショッピングモールのような雰囲気を感じなくもありません。個人的には古臭い雰囲気の道の駅の方が好きですね。 今年、新しい道の駅が誕生して全国で1230箇所になるそうですが、近畿では今年4月22日に「道の駅 よかわ」(兵庫県三木市)が誕生するそうなので、チャンスがあれば訪れてみたいですね。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。🙇

にほんブログ村←こちらをクリックしてね!

にほんブログ村←こちらをクリックしてね!

奈良市中町にある奈良県道7号枚方大和郡山線の道の駅で、2023年8月4日登録、2024年11月30日開駅の奈良県17番目となる道の駅です。奈良市の道の駅としては、針TRSに次ぐ2ヶ所目の道の駅になります。指定管理者は「咲く花むすびユニゾン(ネクスト・アクシス・まほろばホールディングス・近鉄ファシリティーズ)」となっています。2021年(令和3年)6月に奈良県初の防災道の駅に指定されている道の駅でもあり、駐車場の一角に防災倉庫があります。

と言うことで、登録証を探しにまだ行っていない北西棟に行ったんですが、なぜか自動ドアが開きません。どうやら今日は閉鎖しているようでした。そこで登録証の場所を聞きに観光案内所に行った所、事務所に保管していると言うことで、ご親切にわざわざ事務所から持ち出して頂き、写真を撮らせて頂きました。(私以外も同じような客がいると話していました。) 額に収めて掲示して欲しいかな😄 とは言え、スタッフのお気持ちに感謝ですね。有難うございました。

帰りは第二阪奈道路で帰ることにしたんですが、まだ時間的に余裕があったので、予定を変更して「道の駅 吉野路黒滝」へ行くことにしました。目的は、道の駅近くで売られている串こんにゃくで、これが実にうまい! 黒滝へ行くと必ず買っています。約1時間ほどで無事到着。いつもの風景なんですが、あれっ!お店が閉まってるではありませんか!! 今日は祝日なのになぜ?と思ったんですが、どうやら火曜日が定休日らしく、祝日でも関係ないとのことでした。(道の駅で聞きました。) せっかく来たのに!って思いながら、止むを得ず道の駅でちょっと休憩して帰ることにしました。帰りは京奈和道五條北ICから高野口ICまで行き、そこから「道の駅 柿の郷くどやま」に寄って家路につき、我が家に到着したのは16時半でした。

新しく出来た道の駅訪問でしたが、最近の道の駅は設備も整っているし、おしゃれでセンス良く作られているように感じますね。94年に発足した道の駅制度ですが、その当時の道の駅と言えば、こじんまりとしたただトイレや簡単な食事をするための休憩施設って感じでしたが、今は観光地化しているようにも思えるし、まるでショッピングモールのような雰囲気を感じなくもありません。個人的には古臭い雰囲気の道の駅の方が好きですね。 今年、新しい道の駅が誕生して全国で1230箇所になるそうですが、近畿では今年4月22日に「道の駅 よかわ」(兵庫県三木市)が誕生するそうなので、チャンスがあれば訪れてみたいですね。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。🙇