道の駅巡りは、今回から福井県編のスタートとなります。滋賀県の方がまだ半分程度残っていますが、先に福井県を制覇してしまう事にしました。理由は父の容態の悪化が懸念されるようになり、今後の遠出が難しくなるかもしれないと言うのが主な理由です。出掛けたのは、前回の滋賀県編から約半年後3ヶ月後の昨年10月2日です。半年も3ヶ月空いてしまったのは、父の介護等があったためです。そう言う事情もあり、一番遠くから攻略する事にしました。

福井県の道の駅がなぜ近畿圏となっているのか少々疑問に感じながらも、スタンプラリー達成には避ける訳にも行かず、いざ行かん福井と言う事で、最初に目指したのは、福井県最東端の「道の駅 九頭竜」です。ルートは上のGoogleマップの通りで、いつもの阪和道海南ICからですが、なんと、愛知・岐阜県を経由してのルートとなりました。この日のドライバーも妻にお願いして、朝5時過ぎに我が家を出ました。

東海北陸自動車道白鳥ICから国道158号線に出て、九頭竜川に沿って西に進みます。九頭竜湖(九頭竜ダム湖)の景観を楽しみながら、約4時間少々で到着しました。かつての国道158号線は、油坂峠越えの難所ルートが存在していましたが、現在はトンネルで峠をぶち抜き快走路となっています。旧道もまだ走行可能で、酷道ファンも多い国道です。(YouTubeにも走行動画多数あります。)

東海北陸自動車道白鳥ICから国道158号線に出て、九頭竜川に沿って西に進みます。九頭竜湖(九頭竜ダム湖)の景観を楽しみながら、約4時間少々で到着しました。かつての国道158号線は、油坂峠越えの難所ルートが存在していましたが、現在はトンネルで峠をぶち抜き快走路となっています。旧道もまだ走行可能で、酷道ファンも多い国道です。(YouTubeにも走行動画多数あります。)

道の駅入り口の案内立て看板です。時計が設置されている立て看板って珍しいですね。両方向から撮影しました。

道の駅入り口の案内立て看板です。時計が設置されている立て看板って珍しいですね。両方向から撮影しました。

福井県と言えば恐竜(日本で発見された恐竜化石のうち、約8割が福井県で出土)と言う事で、写真のようなオブジェ?があります。この先訪ねる先々の道の駅でも恐竜を目にしました。

福井県と言えば恐竜(日本で発見された恐竜化石のうち、約8割が福井県で出土)と言う事で、写真のようなオブジェ?があります。この先訪ねる先々の道の駅でも恐竜を目にしました。

福井県大野市朝日にある国道158号線の道の駅で、1994年4月26日に登録されています。(4月26日って妻の誕生日やん!←どうでもいいですね。) 道の駅になる以前、1993年11月17日に和泉ふれあい会館として誕生したのが前身で、その後、道の駅となっています。2005年(平成17年)11月7日に合併する前は、旧大野郡和泉村で、JR西日本・越美北線の終着駅である九頭竜湖駅に隣接している道の駅でもあります。駅に隣接している道の駅としては、過去紹介した和歌山県の「道の駅 なち」、奈良県の「道の駅 飛鳥」、兵庫県の「道の駅 餘部」がありますね。

福井県大野市朝日にある国道158号線の道の駅で、1994年4月26日に登録されています。(4月26日って妻の誕生日やん!←どうでもいいですね。) 道の駅になる以前、1993年11月17日に和泉ふれあい会館として誕生したのが前身で、その後、道の駅となっています。2005年(平成17年)11月7日に合併する前は、旧大野郡和泉村で、JR西日本・越美北線の終着駅である九頭竜湖駅に隣接している道の駅でもあります。駅に隣接している道の駅としては、過去紹介した和歌山県の「道の駅 なち」、奈良県の「道の駅 飛鳥」、兵庫県の「道の駅 餘部」がありますね。

元々は、村のふれあい会館として生まれた施設と言う事で、観光情報センター(ふれあいセンター)の他に、生産物直売所、食事施設などがあります。また、大野市和泉地区では初めてのコンビニエンスストアとなったファミリーマートも近くにあります。設置者は大野市ですが、2015年4月1日から指定管理者は「福井和泉リゾート」となっています。

今回から道の駅で販売されている「道の駅記念きっぷ」を紹介することにします。全ての道の駅で販売されている訳ではないし、買えなかった所も存在したので、中途半端なように思えたと言う事もあり、今までは紹介して来なかったんですが、福井県の道の駅全18ヶ所では全ての道の駅で切符を入手することが出来ましたので、紹介させて頂きます。

昔の国鉄時代の硬券を模した切符となっています。中には珍しい色違いの切符も存在するようですが、私はお目にかかった事はありません。(後日紹介する某道の駅では特別切符をゲット出来ました。)画像は表裏を合成しています。

昔の国鉄時代の硬券を模した切符となっています。中には珍しい色違いの切符も存在するようですが、私はお目にかかった事はありません。(後日紹介する某道の駅では特別切符をゲット出来ました。)画像は表裏を合成しています。

以下は九頭竜湖駅の風景です。鉄道マニアも多く訪れていました。

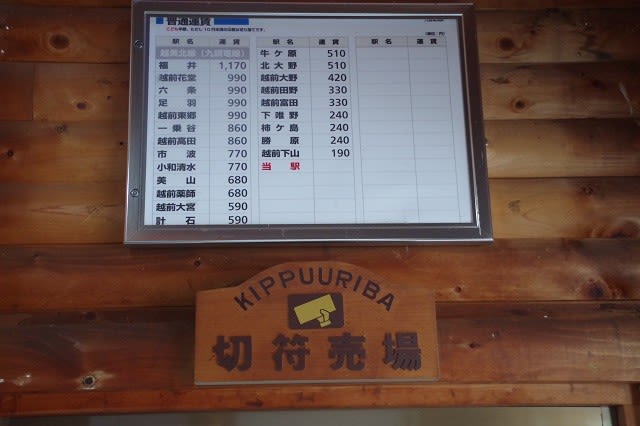

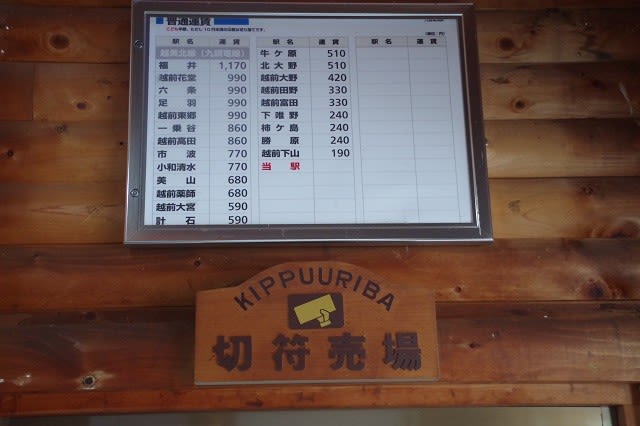

駅名表の住所は旧住所となっています。かつてはJR職員常駐の有人駅でしたが、現在は簡易委託駅となっており、時間帯によっては無人駅となります。将来は完全無人駅となる予定のようです。

駅名表の住所は旧住所となっています。かつてはJR職員常駐の有人駅でしたが、現在は簡易委託駅となっており、時間帯によっては無人駅となります。将来は完全無人駅となる予定のようです。

九頭竜湖駅は、越美北線の終着・始発駅で、福井市の越前花堂(はなんどう)駅まで22駅存在します。単線の非電化路線で、営業距離は52.5km、最高速度は85km/h、キハ120系の車輛が使用されています。この日は残念ながら列車に遭遇する事は出来ませんでしたが、この先の道の駅に向かう道中で出合える機会があるかもしれないと思いながら、次の道の駅に向かう事にしました。

九頭竜湖駅は、越美北線の終着・始発駅で、福井市の越前花堂(はなんどう)駅まで22駅存在します。単線の非電化路線で、営業距離は52.5km、最高速度は85km/h、キハ120系の車輛が使用されています。この日は残念ながら列車に遭遇する事は出来ませんでしたが、この先の道の駅に向かう道中で出合える機会があるかもしれないと思いながら、次の道の駅に向かう事にしました。

「道の駅 九頭竜」から国道158号線の山間部のくねくね道を北西に進み、約30分で到着したのは「道の駅 越前おおの 荒島の郷」です。

道の駅の案内看板がどこにあるのか分からず、結局写真にある道路標識しか撮れませんでした。😢

道の駅の案内看板がどこにあるのか分からず、結局写真にある道路標識しか撮れませんでした。😢

道の駅入り口に設置されている案内看板です。一旦、駐車場に車を駐車してから、歩いて写しに行って来ましたが、けっこう歩かされました。😅

道の駅入り口に設置されている案内看板です。一旦、駐車場に車を駐車してから、歩いて写しに行って来ましたが、けっこう歩かされました。😅

逆光で玉響の多い写真(上段)になってしまいましたが、福井県大野市蕨生(わらびょう)にある国道158号線の道の駅です。登録日は2021年3月30日、オープン日は同年4月22日と言う福井県では二番目に新しい道の駅です。このスタンプラリーを始めた頃にはまだ存在していなかった道の駅で、訪問した日はオープンしてから約半年後と言う事になります。設置者は大野市ですが、指定管理者は中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(NEXCO中日本の関連会社)となっています。フードコートや直売所も広く、充実した内容となっており、道の駅の進化形を見た感じです。道の駅の名称は、日本百名山で大野市が麓に位置している荒島岳が由来となっています。

逆光で玉響の多い写真(上段)になってしまいましたが、福井県大野市蕨生(わらびょう)にある国道158号線の道の駅です。登録日は2021年3月30日、オープン日は同年4月22日と言う福井県では二番目に新しい道の駅です。このスタンプラリーを始めた頃にはまだ存在していなかった道の駅で、訪問した日はオープンしてから約半年後と言う事になります。設置者は大野市ですが、指定管理者は中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(NEXCO中日本の関連会社)となっています。フードコートや直売所も広く、充実した内容となっており、道の駅の進化形を見た感じです。道の駅の名称は、日本百名山で大野市が麓に位置している荒島岳が由来となっています。

切符はこんな感じです。日付を押印するかしないかは自由ですが、私は訪問日を記しておきたいので、全て日付印を押してもらっています。販売していない道の駅をなくして、全ての道の駅で販売を義務化して欲しいものです。(近畿の中では、兵庫県、京都府、滋賀県で販売していない道の駅があります。)

切符はこんな感じです。日付を押印するかしないかは自由ですが、私は訪問日を記しておきたいので、全て日付印を押してもらっています。販売していない道の駅をなくして、全ての道の駅で販売を義務化して欲しいものです。(近畿の中では、兵庫県、京都府、滋賀県で販売していない道の駅があります。)

カメラのワンフレーム内に収まらないほど広大な敷地面積を誇り、福井県内では最大級の道の駅です。建屋内にはモンベル越前大野店が入店しており、モンベルが運営している”クライミングピナクル”と言う、クライミング設備(写真左)もあります。今はやりの車中泊専用の駐車スペース(有料)もあります。

カメラのワンフレーム内に収まらないほど広大な敷地面積を誇り、福井県内では最大級の道の駅です。建屋内にはモンベル越前大野店が入店しており、モンベルが運営している”クライミングピナクル”と言う、クライミング設備(写真左)もあります。今はやりの車中泊専用の駐車スペース(有料)もあります。

こちらがモンベルが運営している”クライミングピナクル”です。高さは不明ですが、隣の人と比べてもけっこうな高さがありますね。メタボのオッサンには見るだけの施設ですが…。誰か挑戦する人が来ないかなと待っていましたが、誰も来なかったので、次の道の駅を目指すことにしました。

こちらがモンベルが運営している”クライミングピナクル”です。高さは不明ですが、隣の人と比べてもけっこうな高さがありますね。メタボのオッサンには見るだけの施設ですが…。誰か挑戦する人が来ないかなと待っていましたが、誰も来なかったので、次の道の駅を目指すことにしました。

道の駅を出て直ぐの所にあるランドアバウト交差点を大野市街方面へ進みます。因みに「道の駅 九頭竜」からはこちらの交差点で進入して来ました。ラウンドアバウトを最初に経験したのは長野県飯田市でしたが、和歌山にも1ヶ所ですが、ラウンドアバウト交差点が存在します。

道の駅を出て直ぐの所にあるランドアバウト交差点を大野市街方面へ進みます。因みに「道の駅 九頭竜」からはこちらの交差点で進入して来ました。ラウンドアバウトを最初に経験したのは長野県飯田市でしたが、和歌山にも1ヶ所ですが、ラウンドアバウト交差点が存在します。

走行中の車窓には一面の蕎麦畑が広がっています。ちょうど花が咲く時期だったようで、白い可憐な花が一面に咲いていました。福井県は越前蕎麦で有名な所でもありますね。田園風景を楽しみながら次の道の駅に向かいます。次回、お楽しみに!

走行中の車窓には一面の蕎麦畑が広がっています。ちょうど花が咲く時期だったようで、白い可憐な花が一面に咲いていました。福井県は越前蕎麦で有名な所でもありますね。田園風景を楽しみながら次の道の駅に向かいます。次回、お楽しみに!

にほんブログ村←こちらをクリックしてね! ポチが私の励みになります。

にほんブログ村←こちらをクリックしてね! ポチが私の励みになります。

福井県の道の駅がなぜ近畿圏となっているのか少々疑問に感じながらも、スタンプラリー達成には避ける訳にも行かず、いざ行かん福井と言う事で、最初に目指したのは、福井県最東端の「道の駅 九頭竜」です。ルートは上のGoogleマップの通りで、いつもの阪和道海南ICからですが、なんと、愛知・岐阜県を経由してのルートとなりました。この日のドライバーも妻にお願いして、朝5時過ぎに我が家を出ました。

元々は、村のふれあい会館として生まれた施設と言う事で、観光情報センター(ふれあいセンター)の他に、生産物直売所、食事施設などがあります。また、大野市和泉地区では初めてのコンビニエンスストアとなったファミリーマートも近くにあります。設置者は大野市ですが、2015年4月1日から指定管理者は「福井和泉リゾート」となっています。

今回から道の駅で販売されている「道の駅記念きっぷ」を紹介することにします。全ての道の駅で販売されている訳ではないし、買えなかった所も存在したので、中途半端なように思えたと言う事もあり、今までは紹介して来なかったんですが、福井県の道の駅全18ヶ所では全ての道の駅で切符を入手することが出来ましたので、紹介させて頂きます。

以下は九頭竜湖駅の風景です。鉄道マニアも多く訪れていました。

「道の駅 九頭竜」から国道158号線の山間部のくねくね道を北西に進み、約30分で到着したのは「道の駅 越前おおの 荒島の郷」です。

福井県の道の駅:残り16ヶ所

![鮒寿し [スライス・大サイズ] 木箱入 珍味 おつまみ 肴 ギフト 鮒寿司 ふなずし 琵琶湖 滋賀](https://m.media-amazon.com/images/I/51ewv8-doOL._SL160_.jpg)