今年も静岡ホビーショーが始まり、既に静岡遠征されている方も多いと思いますが、私は今まで一度も行ったことありませんし、これからも行くことは恐らくないと思います。HSの様子はブロ友さんたちのレポートで楽しませて頂きます。

さて、雷電ですが、やっと完成まで辿り着きました。当初はリベット打ちに挑戦などとほざいていたものの、自分の目の衰えに敢え無くギブアップとなり、一気にモチベーションが下がってしまいましたが、気を取り直して何とかここまで来ました。所が、あと少しで完成やぁ!と思ったのも束の間、完成間際に大アクシデントが発生して、完成が危ぶまれる状態となってしまいました。と言うことで、今回はそこからのスタートです。

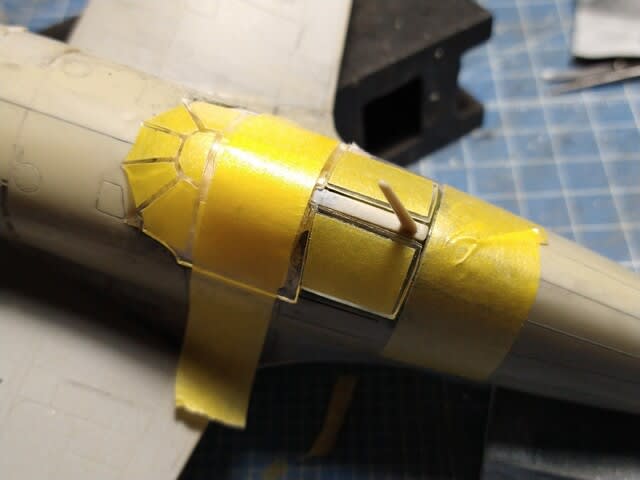

全体に75%つや消しクリアを吹き、チッピングも終わり、完成までもう少しと言う所で、写真のような状態となりました。えっ!と思われた方も多いと思いますが、カウリング部分を引っ剥がしました。一体なぜ…?。キャノピーを取り付ける前に防弾ガラスの透明パーツを接着しようとした所、ちょっとしたはずみでパーツをコクピット内に落としてしまいました。最初は、ひっくり返して振り回したら出て来るだろうと安易に考えていたんですが、それがあろうことか、どこか隙間に嵌り込んでしまったようで、振ろうが軽くショックを与えようがパーツが移動する時のカラカラと言う音さえしなくなってしまったではありませんか! こりゃやっちまったかなと、もう防弾ガラスなしで行くしかないと言う所まで来ていたんですが、諦めの悪いオッサンは、ダメ元でカウリングを外せば取り出せるんじゃないの?ってことで、写真のような状態になってしまったと言う次第。(長々と失礼しました😅)

全体に75%つや消しクリアを吹き、チッピングも終わり、完成までもう少しと言う所で、写真のような状態となりました。えっ!と思われた方も多いと思いますが、カウリング部分を引っ剥がしました。一体なぜ…?。キャノピーを取り付ける前に防弾ガラスの透明パーツを接着しようとした所、ちょっとしたはずみでパーツをコクピット内に落としてしまいました。最初は、ひっくり返して振り回したら出て来るだろうと安易に考えていたんですが、それがあろうことか、どこか隙間に嵌り込んでしまったようで、振ろうが軽くショックを与えようがパーツが移動する時のカラカラと言う音さえしなくなってしまったではありませんか! こりゃやっちまったかなと、もう防弾ガラスなしで行くしかないと言う所まで来ていたんですが、諦めの悪いオッサンは、ダメ元でカウリングを外せば取り出せるんじゃないの?ってことで、写真のような状態になってしまったと言う次第。(長々と失礼しました😅)

こちらはカウリングを取り外す前の状態です。防弾ガラスのパーツを接着するとパイロットが乗せ難くなるので先に搭乗してもらいました。ちょっとふんぞり返っていますが、これがデフォルトです。

こちらはカウリングを取り外す前の状態です。防弾ガラスのパーツを接着するとパイロットが乗せ難くなるので先に搭乗してもらいました。ちょっとふんぞり返っていますが、これがデフォルトです。

で、防弾ガラスはどないなったんや!と言うと、ご覧のように無事に救出成功して取り付け完了しました。ただ、カウリングを外した状態ではパーツが見当たらず、計器盤も取り外して捜索してようやく救出することができました。🙆 おかげで計器盤の付け直しに苦労したし、防弾ガラスもちょっと位置がずれてしまいましたが、しゃあないですわ😢

で、防弾ガラスはどないなったんや!と言うと、ご覧のように無事に救出成功して取り付け完了しました。ただ、カウリングを外した状態ではパーツが見当たらず、計器盤も取り外して捜索してようやく救出することができました。🙆 おかげで計器盤の付け直しに苦労したし、防弾ガラスもちょっと位置がずれてしまいましたが、しゃあないですわ😢

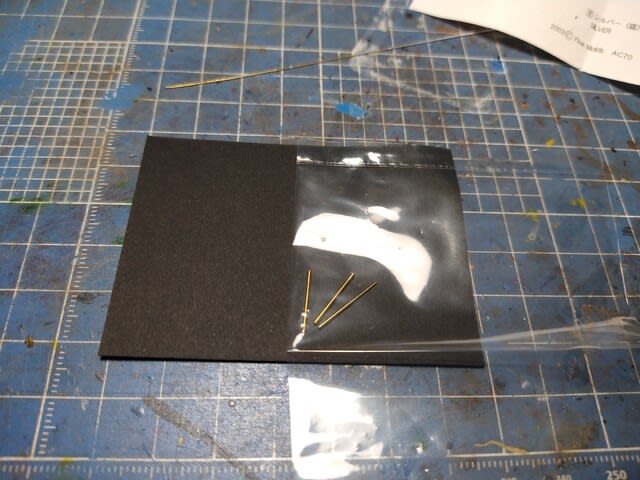

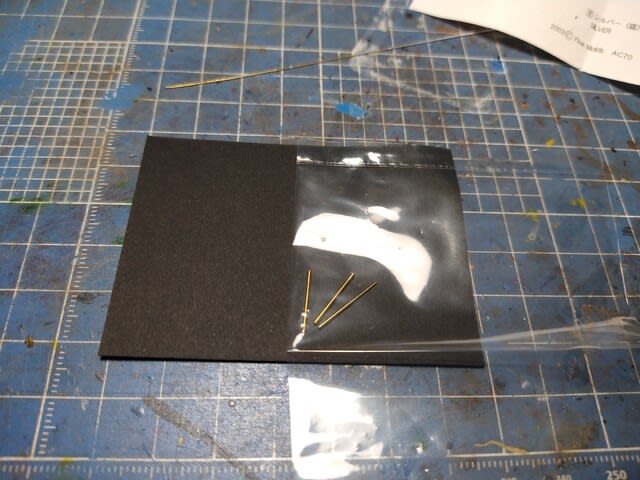

無事にキャノピーの取り付けが終わり、機銃とピトー管を取り付けて完成です。今回は、ファインモールドの真鍮製の20mm機銃とピトー管を奢りました。主脚位置確認棒(正式名不詳)は0.4mmの真鍮パイプに置き換えています。(元々あったモールドは製作時点で破損していました。)アンテナ線はモデルカステンのストレッチリギングを使用しました。 あと手を加えた所と言えば、主脚にブレーキパイプを自作して取り付けたのと、翼端灯をクリア化した程度です。それでは、完成直後に作業机上で写した完成写真をご覧下さい。

無事にキャノピーの取り付けが終わり、機銃とピトー管を取り付けて完成です。今回は、ファインモールドの真鍮製の20mm機銃とピトー管を奢りました。主脚位置確認棒(正式名不詳)は0.4mmの真鍮パイプに置き換えています。(元々あったモールドは製作時点で破損していました。)アンテナ線はモデルカステンのストレッチリギングを使用しました。 あと手を加えた所と言えば、主脚にブレーキパイプを自作して取り付けたのと、翼端灯をクリア化した程度です。それでは、完成直後に作業机上で写した完成写真をご覧下さい。

雷電と言うと胴体に雷光マークを描いた機体を思い起こしますが、今回は敢えて雷光マークのない赤松貞明中尉機のマーキングを選択しました。デカールに不安があったと言うのも一つの理由ですが、雷光マークだけが雷電ちゃいまっせ!(今回、なぜか関西弁が多い!)との判官びいき的な気持ちもありました。垂直尾翼の黄色のラインが良い意味でアクセントになっているように思います。タミヤのHPでもこの塗装で仕上げたキットが掲載されていますね。 チッピングするかしないかでちょっと迷いましたが、やり過ぎないように軽く施しました。使用したのは、タミヤラッカーLP-38のフラットアルミです。排気汚れや泥汚れ等は、パステルを粉末にしたものを擦り付けました。 赤松機には増槽は装備していなかった可能性もありますが、タミヤのHPにある写真には増槽が取り付けられていることもあって取り付けました。

雷電と言うと胴体に雷光マークを描いた機体を思い起こしますが、今回は敢えて雷光マークのない赤松貞明中尉機のマーキングを選択しました。デカールに不安があったと言うのも一つの理由ですが、雷光マークだけが雷電ちゃいまっせ!(今回、なぜか関西弁が多い!)との判官びいき的な気持ちもありました。垂直尾翼の黄色のラインが良い意味でアクセントになっているように思います。タミヤのHPでもこの塗装で仕上げたキットが掲載されていますね。 チッピングするかしないかでちょっと迷いましたが、やり過ぎないように軽く施しました。使用したのは、タミヤラッカーLP-38のフラットアルミです。排気汚れや泥汚れ等は、パステルを粉末にしたものを擦り付けました。 赤松機には増槽は装備していなかった可能性もありますが、タミヤのHPにある写真には増槽が取り付けられていることもあって取り付けました。

半世紀前のキットと言うこともあり、胴体のパネルラインは凸モールドで、翼部分は凹凸混在となっているので、彫り直しましたが、一部凸モールドを見逃してしまっている箇所もあります。キャノピーのフィット感がやや甘く、そのままでは後部に少し隙間が生じます。ここは少し力技で接着しました。水平尾翼の接着面にも少し隙間が生じます。また、強制冷却ファンがカウリング内面と少し干渉して、そのままではプロペラはスムーズに回転しません。

久々にタミヤの飛行機キットを製作しましたが、古いキットですので、今の目で見るとタミヤらしかなぬ部分も見られますが、このキットがあって今のタミヤのキットがあると思いますし、まだ現役で発売されているキットでもありますので、製作する機会を得られて、更に完成させられて良かったと思います。

ちゃんとした完成写真は、フォトチャンネルに纏めていますので、そちらをご覧頂くとして、写真を撮った後、尾灯の塗装を忘れているのに気付きました😅 その後、ちゃんと塗装して今は駐機場で翼を休めています。

ここまでご覧頂きありがとうございました。次に製作するキットもタミヤの古い1/35AFVキットになります。お楽しみに!

タミヤ1/48 日本海軍局地戦闘機J2M3「雷電」21型

製作開始:2024年(令和6年)3月1日

完 成:2024年(令和6年)5月9日

キット購入日:不明

購入価格:知人からの頂き物キット(箱に600円と表記)

参考資料:モデルアート増刊、世界の傑作機、丸メカ、各PCサイト様

完成キット撮影カメラ:moto g8、SONY DSC-HX50V

さて、雷電ですが、やっと完成まで辿り着きました。当初はリベット打ちに挑戦などとほざいていたものの、自分の目の衰えに敢え無くギブアップとなり、一気にモチベーションが下がってしまいましたが、気を取り直して何とかここまで来ました。所が、あと少しで完成やぁ!と思ったのも束の間、完成間際に大アクシデントが発生して、完成が危ぶまれる状態となってしまいました。と言うことで、今回はそこからのスタートです。

半世紀前のキットと言うこともあり、胴体のパネルラインは凸モールドで、翼部分は凹凸混在となっているので、彫り直しましたが、一部凸モールドを見逃してしまっている箇所もあります。キャノピーのフィット感がやや甘く、そのままでは後部に少し隙間が生じます。ここは少し力技で接着しました。水平尾翼の接着面にも少し隙間が生じます。また、強制冷却ファンがカウリング内面と少し干渉して、そのままではプロペラはスムーズに回転しません。

久々にタミヤの飛行機キットを製作しましたが、古いキットですので、今の目で見るとタミヤらしかなぬ部分も見られますが、このキットがあって今のタミヤのキットがあると思いますし、まだ現役で発売されているキットでもありますので、製作する機会を得られて、更に完成させられて良かったと思います。

ちゃんとした完成写真は、フォトチャンネルに纏めていますので、そちらをご覧頂くとして、写真を撮った後、尾灯の塗装を忘れているのに気付きました😅 その後、ちゃんと塗装して今は駐機場で翼を休めています。

ここまでご覧頂きありがとうございました。次に製作するキットもタミヤの古い1/35AFVキットになります。お楽しみに!

タミヤ1/48 雷電21型 完成写真

それでは、最後の纏めです。タミヤ1/48 日本海軍局地戦闘機J2M3「雷電」21型

製作開始:2024年(令和6年)3月1日

完 成:2024年(令和6年)5月9日

キット購入日:不明

購入価格:知人からの頂き物キット(箱に600円と表記)

参考資料:モデルアート増刊、世界の傑作機、丸メカ、各PCサイト様

完成キット撮影カメラ:moto g8、SONY DSC-HX50V

タミヤ1/48 雷電21型 製作記:完

![MODEL Art (モデル アート) 増刊 飛行機模型スペシャル4 2014年 02月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51zFxjLX-WL._SL160_.jpg)

>

>