Q 離婚後は一律に共同親権になるのですか。:A 協議離婚なら父母が共同か単独かを話し合いで選びます。裁判で離婚する際は、家裁が親子や父母の関係を踏まえ、子の利益になる方に決めます。 https://t.co/zvAo1ASVpa #gooblog

— bod (@bod91313247) May 16, 2024

離婚後の「共同親権」民法など改正案 参議院法務委で可決 NHK 2024年5月16日 19時20分

離婚後も父と母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は、参議院法務委員会で採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。

改正案は17日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。

何が変わる?ポイントは

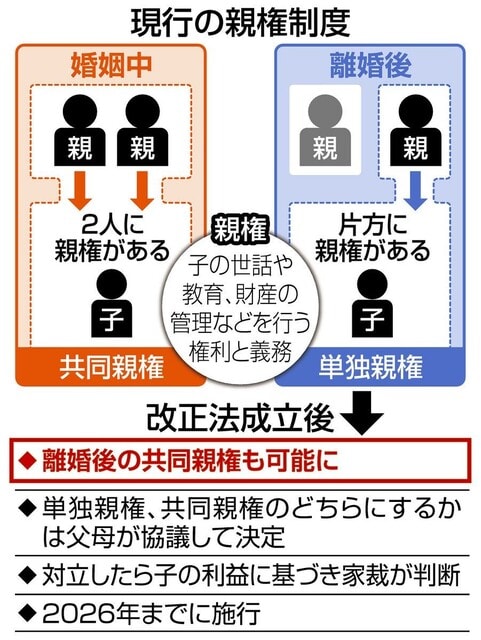

民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母の双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

離婚後、父と母は協議によって「共同親権」か「単独親権」かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断することになります。

ただし、DV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待のおそれがある場合は裁判所が単独親権にしなければならないとされています。

また法務省は、父と母が話し合うことができない状態となり、共同で子どもの養育を行うことが困難な場合も、単独親権になる可能性があるとしています。

離婚後でも 申し出あれば対象に

すでに離婚している親やその子どもが、共同親権を裁判所に申し立てることも可能になります。

その際、裁判所はDVの有無や養育費の状況などこれまでの経緯を調べたうえで、子どもの利益のために共同親権が必要かどうかを判断することとされています。

どんなときに親の同意が必要?

共同親権となった場合、子どもに関するどのような場面で両親の同意が必要なのかについて、改正案では具体的なケースは書かれていません。

政府は成立した場合、法律の施行までにガイドラインを示すこととしています。

改正案では、共同親権となったら子どもに関することは基本的に、父母が話し合って決めるとしています。

注目

「幼稚園の選択」「転居先の決定」両親の同意が必要

法務省は国会で、父母のどちらの同意も必要な例として

▽幼稚園や学校の選択

▽進学か就職かの選択

▽転居先の決定

▽生命に関わる医療行為などを挙げています。

「緊急の手術」「習い事の選択」は単独で判断可能

一方、改正案ではその例外として「子の利益のため急迫の事情があるとき」や「教育などに関する日常の行為」はどちらかの親の単独で判断できるとされています。

法務省は「急迫の事情」の例として

▽期限の迫った入学手続きや

▽緊急の手術

▽虐待からの避難など

「日常の行為」については

▽子どもの食事や

▽習い事の選択

▽ワクチン接種などを挙げています。

また、海外への渡航について、法務省は

▽留学などは両親の同意が必要とする一方、

▽短期の観光目的の海外旅行なら「日常の行為」として単独での判断が可能だなどと答弁していて、基準があいまいだという指摘もあります。

「親子の断絶なくなると期待」

妻と離婚調停中の男性は、共同親権が認められることで娘の養育に関わることができると期待しています。

男性は1年前、夫婦の関係が悪くなり、妻が娘を連れて家を出ました。

妻側から離婚調停を申し立てられ、家庭裁判所で話し合いが続いています。

男性はDVや虐待などはしていないと言いますが、妻が拒否しているため男性は1年近く娘と面会する機会をもらえていません。

娘の様子を見ようと保育園の近くまで行った時、娘から呼びかけられたということです。

男性は「今の単独親権では子どもの奪い合いが起きてしまい、親権を持つほうと持たないほうで大きな差が生まれる。そして、どちらかが黙って子どもを連れて出て行くということにつながる。共同親権によってこうした連れ去りや親子の断絶がなくなると思う」と話しています。

男性は、共同親権が認められれば娘の養育に関わることができ、面会も適切に行われると期待していて「夫婦関係が破綻しても、子どもとの関係がきちんとできている家庭は共同親権であるべきだ。私も子どもの成長の助けになれるよう、親として活躍できる場面を取り戻したい」と話していました。

「関係断てないことに絶望」

3年前に夫と離婚し、現在は小学生の子ども2人と暮らす40代の女性は、共同親権の導入に反対だといいます。

女性は元夫に家事などについて毎日のように怒られ、子どもも父親とのやりとりで泣くことが多かったため、離婚したといいます。

このため共同親権となった場合、進学や転居などで父と母どちらの同意も必要になることについて「離婚後も関係を断てないことに絶望する。離婚したあとも元配偶者に判断を求めなければならず、拒まれたらその先に進めないのは子どもの利益だとはとても思えない」と訴えました。

また、両親の間で意見が分かれた場合に共同親権か単独親権かを決める家庭裁判所が、DVや虐待の有無について適切に判断できるか疑問だと言います。

女性は元夫から殴られるなどの身体的な被害は受けておらず、当時受けた精神的なDVを証明する物が日記しかないといいます。

女性は「元夫は離婚後も面会交流をしていて養育費も払っている。元夫が共同親権を希望した場合、私が『婚姻中はこんなにつらかった』と主張して拒否しても、裁判所や調停委員が私の意見を取り扱ってくれるとは思えない」と話していました。

「子どもにとって最善の利益」とは

「共同親権」の大前提となる考え方は「子どもにとって最善の利益となる」ことです。

改正案には「親の責務」として、子どもの人格を尊重し、子どもを養育する責務があり、親と同程度の生活を維持できるように扶養しなければいけないこと、婚姻の有無にかかわらず子どもの利益のため互いに人格を尊重して協力しなければならないことなどが明記されました。

親が離婚した子どもたちの支援などにあたるNPO法人「ウィーズ」の理事長で、みずからも子どものときに親の離婚を経験している光本歩さんは「親の離婚を経験した子どもたちの思いに目を向けられることは大きな前進で、一当事者としてうれしい気持ちは率直にある。ただ、共同親権の導入によってさまざまな困難やひずみは出てくると思うので、その対処や、子どもの最善の福祉を大人がどうかなえていくかという課題は残されている」と話します。

そのうえで「子どもの声を尊重するという視点は、法案に関わったすべての方が考えてきたことだと思うが、具体的な手法については議論が十分されていない。親の離婚に対する感じ方は子どもによってさまざまで、ひとまとめにしてこういう制度や仕組みが必要だというのは難しいが、子どもの声を知ることがまだまだ足りていないと思う」と指摘します。

そして「親の離婚を経験した子どもたちの思いをより多角的に深く知る場を整えることが必要だし、法律を施行するのであれば、具体的に子どもたちにどういったケアを行うのか、誰が責任を持って対応するのか、国は急ピッチで整えなければいけない。それを抜きにして子どものための親権制度や法整備はかなわないと思うので、本腰を入れて取り組んでほしい」と話しています。

注目

養育費の不払い対策も

今回の民法などの改正案では、共同親権以外にも養育費や面会交流など、離婚後の子どもの生活に関わるルールの変更が盛りこまれています。

養育費については、不払いが問題となっていることから、支払いが滞った場合はほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする「先取特権」(さきどり)が付けられます。

当事者の負担軽減のため、相手の財産の差し押さえや収入、資産の情報開示を求める手続きも簡素化されます。

調停で養育費などを決める段階でも、裁判所は当事者の収入や資産の情報開示命令を出すことができるようになります。

また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が設けられます。

親子の面会交流は

別居する親子が定期的に会う面会交流についても新たな試みを導入しています。

調停などで話し合いが続いている途中でも、家庭裁判所が面会交流を試しに行うことを促せるようにします。

親子の面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待のおそれがある場合などは認めないとしています。

また親だけでなく祖父母なども子どもの養育に携わる機会が増えていることから、祖父母なども、面会交流を求める審判を裁判所に請求することが可能だとしています。

参議院法務委員会 16日の質疑は

改正案は、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどを付則に盛り込む修正をしたうえで、先月、衆議院を通過し、参議院法務委員会で審議が行われてきました。

きょうの質疑で、公明党の石川博崇氏は「子どもの利益を確保するには不断の努力が必要で、一つ一つ検証しながら改善に取り組んでいくべきではないか」と質問しました。

これに対し小泉法務大臣は「法案が成立したら関係省庁連絡会議を立ち上げ、複数の省庁にまたがる制度の調整や情報の整理を図るなど適切に対応していく」と述べました。

共産党の山添拓氏は「大きな問題は、離婚後、父母の合意がないのに裁判所が共同親権を強制しうる点で、懸念の声が広がっている」と指摘しました。

これに対し小泉法務大臣は「共同親権とする前に、裁判所が間に入り、可能な状況かを客観的につぶさにみる。自由に共同親権になるわけではない」と述べ、理解を求めました。

このあと採決が行われ、改正案は自民・公明両党と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決しました。

共産党は反対しました。

また、法律の施行後も不断に検証し必要に応じて制度の見直しを検討することや、子どものための相談支援のあり方について関係省庁で検討することなどを求めるとした付帯決議も賛成多数で可決されました。

改正案は17日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。