よろしかったら人気blogランキングへ

よろしかったら人気blogランキングへ  クリックお願いします

クリックお願いします

沖縄戦において米軍は圧倒的物量をほこり、その戦力の余裕から数多くの報道班を配備した。

彼らが撮影した多くのフィルムは冷徹に戦争の実像を記録をした。

だが、後世これらを見た沖縄の「識者」たちはそれを基に数多くの神話を捏造した。

イデオロギーまみれの「平和教育」のために。

「白旗の少女」の写真を知る者は多いが、「平和教育」のために作られた少女にまつわる神話の背景を知る者は少ない。

<白旗の少女 とは、沖縄戦で白旗を掲げ投降した少女。大田昌秀編著『これが沖縄戦だ』に写真が初めて登場。1986年公開の記録フィルム「沖縄戦・未来への証言」の中の笑顔が県民の印象に残った。少女は当時7歳の比嘉富子。(琉球新報)>

◇

「白旗の少女」や長寿の秘密 高校英語教科書に“沖縄” ![]() 2008年3月26日

2008年3月26日

文部科学省は25日、2009年度から主に高校高学年で使われる教科書の検定結果を公表した。高校英語教科書には、沖縄戦で白旗を掲げて米軍に投降した「白旗の少女」と沖縄の長寿の秘密を探る「東洋の長寿の秘密」が登場する。「白旗の少女」は三友社出版で2、3年生対象、「東洋の長寿の秘密」は増進堂で3年対象のリーディングの教科書にそれぞれ05年から掲載されている。また音楽ではBEGINの「島人(しまんちゅ)ぬ宝」、寺島尚彦さんの「さとうきび畑」が登場するなど、沖縄を題材としたものが紹介されている。

「白旗の少女」は沖縄への修学旅行生が増加し、関心が高まる中、平和問題につながる教材として05年に発行した教科書に初めて掲載され、現場教師らに好評だったことなどから今回も掲載を決めたという。

内容は沖縄戦末期に一人戦場をさまよった少女が白旗を持って一人米軍に投降し、奇跡的に一命を取り留め、その時撮られた写真が“白旗の少女”として写真集に掲載され、少女は写真を撮ったカメラマンと43年ぶりに再会を果たした―という体験談をまとめた。(略)

◇

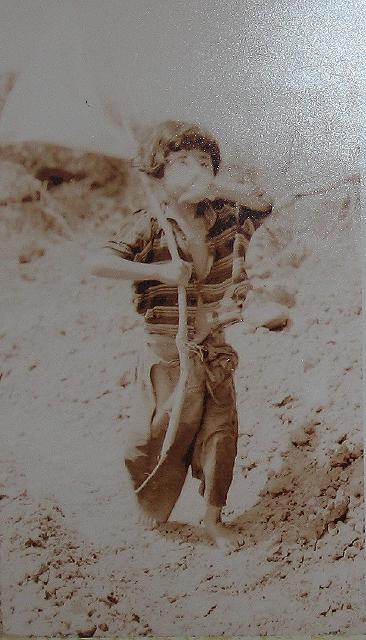

米軍によって撮影された記録フィルムの中で、戦争に翻弄される子どもたちの姿には心を痛める。

その中でも特に有名な二枚の少女の写真は、戦争の残酷さを伝えて圧倒的迫力で見る者の心を大きく揺さぶる。

その写真は太田昌秀著『写真記録「これが沖縄戦だ」改訂版』(琉球新報刊)の中にそれぞれ収録されているが、その一枚が「白旗の少女」として知られる一枚。 もう一枚は「うつろな目の少女」として後に有名になる「傷つき血みどろになった少女」とキャプションのついた写真である。

「うつろな目の少女」の写真を知る人は多いが、そこに写るカメラ目線のオカッパ頭の少女がが、実は女装した男の子であったということを知る人は少ない。

この「女装の少年」については過去のエントリーで素朴な疑問を呈しておいた。⇒「うつろな目の少女」の秘密!

|

上記記事でも紹介している「白旗の少女」は、アメリカ軍が沖縄戦を撮影したフィルムを買い取る「一フィート運動」の成果として、1984年に紹介されたフィルムに写っていた。 手製の白旗を掲げ投降する少女の姿は、男服を作り変えたと思われるボロボロのもんぺに裸足のみすぼらしい姿で、健気にも白旗を右手に、左手でカメラのレンズから顔を隠しているように見え、見る者の心を打った。(映画版を見るとカメラに手を振っている様子) 後の調査によると、少女を写したカメラマンは二人いて、一人が記録映画、もう一人がスチル写真を撮影したらしい。 以後「白旗の少女」の写真は多くの沖縄戦記出版物に転載され見るもの全てを圧倒的感動の渦に巻き込んでいく。 「白旗の少女」の発掘は、『写真記録「これが沖縄だ」』(1977年)の初版発行の7年後になるので、同書掲載の写真は1987年の改訂版で新たに掲載したのだろう。 「白旗の少女」が公開されたその翌年の6月には、左翼ジャーナリスト新川明氏(元沖縄タイムス社長)と画家・儀間比呂志氏がコンビを組んで『沖縄いくさものがたり りゅう子の白い旗』というタイトルの本が出版され、同書を原作にしたアニメ映画まで製作されている。 「白旗の少女」が教科書に載ったり、修学旅行生に紹介され、写真やフィルムを見た多くの人々がその場面に衝撃を受けるのは、白旗を手に投降する少女のけなげな姿にあったのではない。 「平和教育」のため、沖縄の「識者」の予断により歪曲され、捏造された醜悪な日本兵の姿に衝撃を受けたのである。 米軍が提供する沖縄戦の写真を歴史教育に使用するのは結構なことだが、それを扱う「識者」の色メガネを通して、歴史が捏造される例は多い。 例えば子供用の絵本として出版されたの『りゅう子の白い旗 沖縄いくさものがたり』(文・新川明、版画・儀間比呂志)には、少女(りゅう子)が白旗を掲げて銃剣を構える米兵に投降する場面(先頭のりゅう子の後ろには両手を上げた多くの日本兵が追随している版画絵)では、次のような文がある。 <ゆっくりと目をあけると すきとおるひかりのむこうに アメリカ兵のすがたがみえました。 戦車のかげで鉄砲をかまえたまま 白い歯をみせてわらっています。

ふりかえると、日本兵たちが 両手をあげてついてきました。 おじいさんや女の人も よろよとつづいていました。 そのむこうに、ガマが黒い口をあけていました。>

同書の「あとがき」には次のようなことが書かれている。 日本軍への憎悪を掻き立てるような文章を書いた新川明氏は元沖縄タイムス社長で、「沖縄イニシアティブ方式」と呼ばれる卑劣な手段で沖縄紙の論壇からから保守論客を放逐した左翼ジャーナリストである。 「沖縄イニシアティブ方式」の詳細は、雑誌『WILL』2008年8月増刊号に寄稿してあるので参照されたい。 また、版画による絵を担当した儀間比呂志氏は沖縄ではよく知られた文化人で、このコンビで作られた絵本は大きなインパクトを与えた。 絵本が糾弾するのは、「白旗を持った少女を盾にその後ろからついて来て、米兵に命乞いする」といった日本兵の卑劣な姿であった。 で、実際はどうであったのか。 記録映画版の映像で動画を見ると、「虚脱したようにゾロゾロ歩く避難民の列の中に白旗を持った少女を見たカメラマンが、その姿に興味を持ってカメラの焦点を合わせ、気が付いた少女がカメラに手を振った」といった印象である。 それを示す他の角度の写真には少女の背景に反対方向に向かって歩く日本兵らしき人のリュックを背負った姿も映っており、「識者」たちが主張する「少女を盾にした卑劣な日本兵」という雰囲気は画面からは読み取れない。

1985年、沖縄の「識者」たちによる『沖縄いくさものがたり りゅう子の白い旗』の発刊で、「卑劣な日本兵」という神話が一人歩きを始めた。 それを見たご本人の比嘉富子さんが、1987年「白旗の少女は私です」と名乗り出て話題を呼んだ。 そして二年後の1989年、今度は比嘉さん自著による『白旗の少女』(講談社 文・比嘉富子 絵・依光隆)が刊行される。 そしてその本の後書きには、当初名乗り出ることも、自著を出版することも躊躇していた比嘉が、あえて自筆による出版に踏み切った動機を次のように書いている。 <・・・ところで、沖縄戦の記録映画が公開されて以来、あの映画のなかで、白旗をもって投降するわたしのうしろから歩いてくる兵隊さんたちが、わたしを盾にしてついてきたかのようにごかいされてているのは、大変残念なことです。 比嘉富子さん、よくぞ生きておられて、よくぞ真実を告白してくださいました。 不幸にして比嘉さんが生きてはおられず、また生きてはいても何かの都合で名乗り出ることなく沈黙を守っていたら、「少女を盾にした卑劣な日本兵」は歴史として永久に語られたであろう。 ここで登場する日本兵は名も顔も知られぬ無名兵士ゆえ、梅澤、赤松両隊長のように名前を特定されないが、日本軍の代表として「醜悪な日本兵」が定着していたであろう。 記録映画を見た観客は、真実をそのまま写すカメラの目を通して事実を見る。 だが、新川明氏や儀間比呂志氏のような「識者」の文や絵を通して伝えられるものは真実とは遠くかけ離れたものである。 その昔、佐藤栄作が辞任会見の折に、 「テレビはしゃべったことをそのまま映すが新聞はウソを書くから記者は出て行け」 と新聞記者を会場から追い出した話しを想い出す。

では、「白旗の少女」のご本人である比嘉富子さんが、名乗り出て真実を告白したため「白旗の少女」の神話は崩れ去ったのか。 否、相も変わらず「卑劣な日本兵」を断罪する『りゅう子の白い旗 沖縄いくさものがたり』は一行の訂正もされず発売されているし、子どもたちへの「平和教育」では「悪逆非道」のイデオロギーで日本軍を貶め続けている。 これはデタラメな記事を満載しながら、今でも発売し続ける『鉄の暴風』と同じ構図である。

|

11万人集会も熊本大の学生や東京の会社(社名は忘れた、スミマセン)が指摘しなければ、事実になったと思います。新聞でも最近(主催者発表)と盛んに書いてあります。意識的に、、、、、、

前はなかったのに、、、

沖縄左翼の嘘が、次々に露呈しますね。

私も、その写真を過去に見ましたが、説明文には随分違和感を感じていました。

同時に、圧力に屈しない比嘉富子さんに沖縄の良心を感じます。他にも沖縄左翼の嘘に我慢がならず、真実を告白した人達が沢山います。

照屋さん、宮平さん、大城良平さん、知念少尉、安里巡査。

命令、関与、時限爆弾としての命令。などと次々に論点をずらす、左翼団体の主張と違いこの人達の主張は終始一貫ブレがありません。真実を語っているからだと思います。

最近私は、むしろその方たちの主張が、沖縄の一般住民の意見ではないかと思っています。ただ、左翼の圧力があり声を上げない人もいるのでしょう。

比嘉さんのような声が、どんどん大きくなることを祈念します。

当事者の、生の記憶、それも特定の目的を持たずに語られるランダムなエピソードからは、「沖縄を守るために派遣されてきた兵隊さん」もひとりひとり素朴な人間で、顔を持った個人として子供と会話したり、実際に逃げている最中に日本の軍国主義がどうのと唱える暇などなくただそれぞれが勝手にさまざまな選択を重ね走り続けた、結果だけが重なっていくような、複雑すぎて当時の語彙では感想の述べようがない印象が残りました。

その、「どうも模範的な感想とは違うこと考えちゃったぞ」という違和感の一つがこれです。

戦前や戦中が、単純な悪一色には思えなくなってしまったのですね。

http://ameblo.jp/kuromaryu/entry-10028536998.html

あと、白旗を作ってくれた老夫婦を置いて洞窟を出た時の気持ちなどが一切書かれていないため、物語としては「米兵が鬼畜だという嘘を信じ込まされていたおじいさんおばあさんを助けられなかった」という悲劇が1つ追加されても良いところ、「よく分からないけど当時の人たちの感覚はどこか今の自分たちとは違うんだ、命張った人たちに、今の感覚で適当な感想言っちゃいけない気がする」と感想文創作モードにブレーキもかかりました。

あとがきの該当部分は、当時は沖縄サヨクの存在など知りませんでしたから

「すごい混乱状態だったから、後から色んな誤解したりされたりした人も多いんだろうな、大変だな、日本兵も米兵も沖縄の人も、みんなそれぞれ必死だっただけなんだろうな」くらいの感想だったと思います。

小さな違和感がある時1つのキーワードで結ばれると、漠然とした不快感が一気に反・反日サヨクになるという実例でした。

比嘉さんの気持ちを汲み取るなら訂正が必要なはずですね。

今年もよろしくお願いします。

沖縄の研究者が発表した戦記モノには捏造が多いので、そのまま信じるのは危険です。

更にマスコミがその先棒を担ぐので始末に終えません。

最近では「11万人」集会は、人数の問題ではないと逃げています。 警察は大様を控えるくらいですから、沖縄の同調圧力は警察にまでも及んでいます。

◆涼太さん

めっきは次々剥げ落ちています。

沖縄タイムスの今年のキャンペーンは「薩摩の琉球侵略」と「琉球処分」だそうです。

「武器を持たない平和な琉球王国」が400年前に薩摩に武力侵略により琉球民族の悲劇が始まった」といった噴飯モノの歴史捏造が今から楽しみです。(笑)

「白旗の少女」の神話を捏造した子供向け絵本は今でも一行の訂正もなく「平和教育」に利用されているのには驚きです。

◆akaneさん

本人が書いた本が心温まる逸話に溢れているのに、沖縄の「識者」の手にかかると、これが「悪逆非道の日本兵」の話に摩り替わるのは不思議ですね。

意外と子供向けの戦記や学生向けの沖縄戦モノにトンデモ本が隠れて子どもたちに日本兵への憎悪を煽っているようです。

沖縄ではマスコミも出版業界も左翼に占拠されているので大変です。

◆ヒロシ

彼らは「これは“りゅう子”という架空の人物を書いているので日がさんご本人とは関係ないとシラをきるつもりでしょう。

今年もよろしく。

おはようございます。

いつも 拝見してます。狼魔人さんのブログ毎日楽しく読まさせてもらつてます。

他のテーマでも 意見、コメントが出来るように

コメント投稿欄作ってください。

よろしくお願いします。

コメントはどの欄でも歓迎ですので、特定の欄は準備していません。

例えば古いこの欄でも新コメントとして表示されますので、見落とすことはありませんの、何処へでもどうぞコメントしてください。

おはようございます。渡辺氏と橋元知事のブログ面白い、最高です、、朝から大笑いですよ。

「やっちまったね」ホントやてしまいましたね 離島(離党) 無人島に行ってしまいました。

「マキコ アンド ヨシミ」ねー、最高コンビです。

マキコがツッコミでヨシミがボケる。

世の中明るくなりますょ。

笑ってもらえれば本望です。(笑)

渡辺氏は「過去官僚」グループと連携するようですね。

本当の「過去完了」にならないように願いたいですね。

たまたまこのエントリーはgooID条件を忘れましたが、gooIDは簡単に取れますよ。

田母神さん(先生と呼ばして下さい。)

先生の「自らの身は顧みず」読みました。

大変感動しました。

今ままで、[侵略戦争]と教えられたのが、やっぱり日本は立派な国、素晴らしい国だったんだと、あらためて思いました。

多くの皆さんが読んで欲しいと思います。

そこで、狼魔人さんにお願いがあります、沖縄で田母神先生の講演会が開かれるよに働きかけて貰えませんか、私もできることなら、全面的に協力しますので宜しくお願いします。