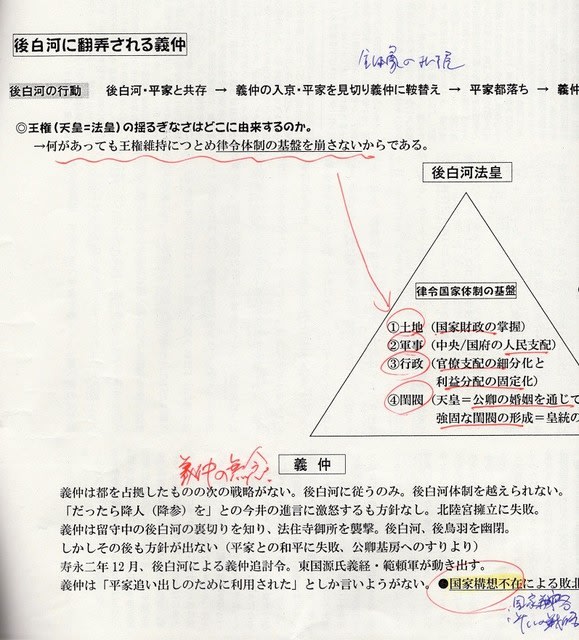

昨年から続く文学講座の第四期が終わった。今期の中心的人物、木曽義仲は伝承ではあるが県内嵐山町に「産湯清水」の石碑があり、育ったのが馴染みの信州の山あい。ということで、これまでにない親近感を持って受講した。決起した義仲、信濃の国から越中の倶利伽羅峠、加賀の篠原での合戦に勝利し、比叡山・延暦寺を味方に京に入る。そこは永らく後白河法皇が権勢を保持してきた宮廷文化の中心地。物語における義仲は、生活の作法はじめ兵士たちの食糧確保、法皇対策など無知、無能であったと否定的に描かれる。前回において川上講師は<義仲には後白河対決の戦略がなかった。兵士による略奪もその一つ>と、世論を敵に回したことのミスとともに戦略上の問題点を多く指摘する。平家を都から追い出す圧倒的な軍事力を持ちながら<清盛から学んでいない。ブレーンがいない。後白河の権威に弱い。国家構想がない。猜疑心がない。権力機構への洞察が不十分>など緻密な戦略に欠けていたと。そして今回のまとめで、強固な<律令国家体制の基盤>に立脚した後白河体制、義仲の敗北、頼朝の戦略、と三者をめぐる全体像を解説した。義仲を翻弄した後白河、その画策と身のこなしを見事とみるべきか。だが、悲運の若き武将の肩を持ちたい。以仁王に報いるべく遺児を擁して立ち上がった義仲。その純粋さと直情的な行動は時代を超えて眩しく映る。ともかく時代背景を深堀りし、登場人物の内なる言葉に耳を澄ませ、物語の世界を進む“読解の舟”はひとまず櫓を休める。9月から始まる第五期で義仲ともう一度会える。しかし、それは泣かせる「木曽最期」の場面だ。あの芭蕉も末路を偲んで詠んだ「義仲の 寝覚めの山か 月かなし」と。