(稲葉墓地)

流人の島として知られる八丈島であるが、その第一号となったのが、関ヶ原で敗れた宇喜多秀家である。

宇喜多秀家は、備中、備前、美作約五十万石を領し、五大老に列せられた。関ヶ原戦後、一時薩摩の島津家に匿われたが、そのことが人の噂となり、これ以上島津家に迷惑をかけるわけにいかないと自首して出た。秀家は前田利家の娘を正室としていたことから、前田家が助命嘆願に動き、その結果、死刑を免れて慶長十一年(1606)、八丈島に流された。その後、秀家は五十年近くをこの島で過ごし、明暦元年(1655)に世を去った。八十三歳。このとき既に徳川幕府は四代家綱の時代になっていた。

宇喜多秀家の墓

中央五輪塔形の墓石は、天保十二年(1841)に子孫が建てたもので、当初の墓石は傍らの位牌形の小さなものである(八丈町大賀郷2235‐1)。

八丈島における宇喜多秀家の末裔は十三族(十六族とも)が確認されている。秀家の墓の周囲にも「浮田家之墓」がいくつか確認できる。

なお、幕末に活躍した勤王画家宇喜多一惠は、秀家の七世の子孫と称している。

石山留五郎の墓

宇喜多秀家の墓のすぐ近くに石山留五郎の墓がある。

石山留五郎は、天保十五年(1844)八丈島に流され、明治十七年(1884)、七十七歳で亡くなるまでの四十年余りを八丈島で過ごした。島では大工の棟梁として活躍し、末吉の長戸路屋敷を建てたことでも知られる。

(中田商店)

宇喜多秀家住居跡

宇喜多秀家の墓の場所から少し南に行った中田商店の裏に宇喜多秀家の住居跡碑がある(八丈町大賀郷2219)。

流人として宇喜多秀家が住んでいた場所で、今も池や水路、当時の蘇鉄などが残っている。石碑には秀家が詠んだ和歌が記されている。

御菩提(みぼだい)の多子(たね)や植介(うえけ)ん此寺尓(このてらに)

みのり乃秋曾(あきぞ)久しかり遍(べ)き

寺は宗福寺のことで、秀家もこの寺を菩提寺と定めていた。この歌は、菩提寺を同じくする源為朝家と我が家の子孫繁栄を願う歌である。

宇喜多秀家縁の蘇鉄

(八丈島歴史民俗資料館)

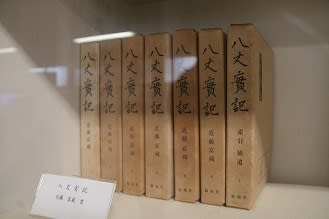

八丈島歴史民俗資料館の建物は、もと東京都八丈支庁舎であったが、昭和五十年(1975)に資料館として再利用されることになった。館内には先史時代から民族資料、自然(貝類や昆虫標本)、産業(黄八丈、島酒、くさやなど)関係の展示のほか、流人コーナーが注目である(八丈町大賀郷1186)。八丈島で史跡を巡りたいという方は、八丈島歴史民俗資料館でまず「八丈島 名所・旧跡ハンドブック」を入手することをお勧めしたい。

八丈島歴史民俗資料館

近藤富蔵翁之歌碑

歌碑に刻まれた和歌は、もはやこの年齢で何もいうことはない、書くまいと思っているのだが、長い習慣のためか、いつの間にかまた筆を執ってしまったというもので、書かずにはいられない心境が表現されている。

流人コーナー

流人コーナーでは主に宇喜多秀家関連の史跡などが紹介されている。

(大里)

享禄元年(1528)、北条早雲家来中村又次郎が代官として来島し、この場所に陣屋を設けた。江戸時代になると、幕府はここを島役所とした。明治三十三年(1900)には東京支庁が置かれた。言うなれば、長らくこの場所は島の政治の中心であったのである。しかし、明治四十一年(1908)、島庁が他所に移ったため、現在は玉石垣のみが残されているのみとなっている(八丈町大賀郷大里)。

大里の玉石垣

石垣の石は、海岸から流人がその日の糧を得るために運んで積み上げたものである。芸術的といって良い。

(中之郷上浦墓地)

三根、大賀郷の史跡を順調に巡り終わり、ここからは八丈島一周道路(都道215号)に沿って、中之郷、末吉へ向かう。何時果てるか分からないような長い上り坂を登ったかと思うと、だらだらとした下り坂が続く。下り坂になると凄いスピードが出るが、強風に煽られ転倒しそうになる。この強風がこの日だけのことなのか、八丈島ではいつものことなのか私にはわからないが、本土では台風でも来ない限り経験しないような風であった。時に細かい雨が顔面に吹き付け、決して快適なサイクリングではなかった。上りと下りを何度も繰り返し、ようやく中之郷の集落に行き着く。

大阪トンネルに向う道は、特に急な坂である。電動アシスト付き自転車であっても、長距離を移動するのはあまりお勧めしない。

大阪展望台からの眺めは、八丈島を代表する眺望である。左手に見える島は八丈小島である。右の八丈島最高峰八丈富士(標高854メートル)は雲を被って全容が見えなかったが、天気の良い日に訪れたい場所である。

大阪トンネル展望台からの眺め

中之郷出張所前バス停の前の道を北に数百メートル進むと分岐点があり、そこを左に折れると直ぐ粥倉の共同墓地がある。そこに梅辻規清(うめつじのりきよ)の墓がある(八丈町中之郷)。

梅辻規清は、江戸時代末期の神道思想家で、烏伝神道の開祖である。寛政十年(1798)、山城上賀茂神社の社家に生まれた。進学、国学、天文、暦教に造詣が深く、陽明学、禅学にも通じた。好んで諸国を遊歴し、その時の宗教体験と神道信仰、さらに陽明学、禅学の思想を取り入れて確立したのが烏伝神道である。弘化三年(1846)、江戸下谷池の端仲町に居を構え、ここを瑞烏園と名付けて神道教法の本社として広く庶民を教化した。門弟信者数は数千人に及んだといわれる。この頃、規清は尊王開国を主張し、幕府はその活発な布教活動を恐れ、規清を投獄、弘化四年(1847)には八丈島に配流した。規清は中之郷の山下鎗十郎宅に寓して、百冊もの教書を著したといわれ、島民の子弟の教育にも尽力した。文久元年(1861)、六十四歳で没。著書に「日本書紀常世長鳴鳥」「烏伝神道大意」「根国史内篇」「古事記鰐廼鈴形」などがある。

梅辻規清墓

(長戸路屋敷)

長戸路屋敷

中之郷から末吉までの道のりも決して楽ではなかった。末吉の集落の奥まった場所に長戸路屋敷がある(八丈町末吉2538)。

長戸路氏は、明応七年(1498)、北条早雲が置いた代官であったが、徳川時代になってからも地役人や御船預役などを歴任して明治に至った。長戸路屋敷は、地形を利用した要害となっており、母屋は流人石山留五郎が文久年間に建築した書院造りである。

門前に末吉水碑が建てられている。これは、嘉永六年(1853)に長戸路真錬(まささだ)が私財を投じて桑屋ヶ洞から末吉村まで水道を敷設した由来を記した記念碑である。

末吉水碑

(みはらしの湯)

以上で計画していた八丈島の史跡は全て訪ねることができた。まだ時間があったので、末吉のみはらしの湯で温泉を楽しむことにした(八丈町末吉581-1)。入湯料五百円。

みはらしの湯の建物に入ろうとすると、中から知った顔の男が現れた。行きの船の中で隣り合わせだったイビキ男である。

更衣室に入ると、一人の老人が裸のままフロントに出て行った。ロッカーの鍵が開かないというのである。ロッカーの鍵は長年の使用の結果、鍵穴が広がってしまっており、これを開けるにはちょっとしたコツが必要である。老人の使っていたロッカーだけの現象ではなく、私のロッカーも同様であった。根気強く格闘すれば、開けることはできる。くれぐれも裸で更衣室を飛び出さないように注意したい。

みはらしの湯

みはらしの湯は、その名前のとおり、高台に作られており、露天風呂から海岸の眺望が素晴らしい。この眺望は贅沢である。泉質は塩分が高く、傷口にピリピリと染みる。八丈島は温泉が各所に湧き出ている。旅の疲れを癒すには絶好である。

(底土港)

今回の八丈島訪問では少し時間的に余裕があることは予め分かっていたので、密かにシュノーケリングを企んでいた。私は東南アジア、オセアニアを中心に百本以上潜った経験を持つ元ダイバーなのであるが、結婚以来すっかり海とは遠ざかってしまった。八丈島はダイビングやシュノーケリングでも有名なスポットである。ちょっとだけ海の中を覗いてみたいという欲求が膨らんだ。

大型客船が到着した底土港に行ってみると、雲の間から晴れ間が見える空模様であったが、真っ直ぐ立っていられないような烈風が間断なく吹き付け、そのために次々と大波が岸壁を襲った。とてもでないが、シュノーケリングを楽しめるような状況ではなく、下手したら命を奪われかねない。残念ながら、今回は、シュノーケリングは諦めた。

底土港

電動自転車を返却して、ここから三十分ほど歩いて八丈島空港に向かうことにした。

八丈島は東京から南に二百八十七キロメートルの絶海に浮かぶ孤島である。緯度でいえば、高知や長崎と変わらないが、暖流である黒潮の影響を受け、高温多湿の海洋性気候である。道路沿いにはハイビスカスや蘇鉄、ビロウヤシなどの南洋性の植物が見られるかと思えば、彼岸花やコスモスなど本土と変わらない花も見られる。

ハイビスカス

カタツムリ

生態系も独特である。歩いていてカワウソのような動物が目の前を横切ったし、カタツムリがやたらと多いのもこの島の特徴である。

帰りは飛行機を使うことにした。料金は船の倍であるが、所要時間はわずか一時間、つまり船の十分の一以下である。

しかし、この日の強風のため、東京からの飛行機が到着しておらず、場合によっては欠航というピンチであった。東京からの飛行機が到着した時には待合室で拍手が起こった。

飛行機からの夕日