(塔ノ沢温泉 環翠楼)

環翠楼は、慶長十九年(1614)に湯治場として開業したという長い歴史を持つ旅館である。当時は「元湯」という名称であった。

環翠楼(伊藤博文書)

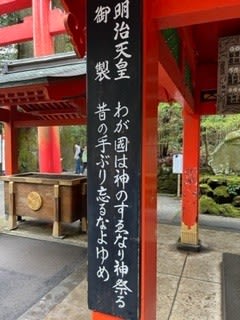

この旅館が「環翠楼」と名付けられたのは、明治二十三年(1890)、伊藤博文が登楼した際のことである。玄関左手に伊藤博文の手による「環翠楼」の書が掲げられている。

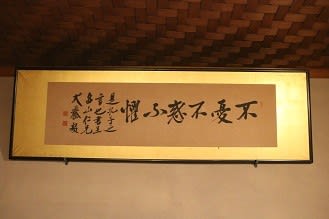

不憂不惑不懼(犬養毅書)

環翠楼(長三洲書)

勝驪山

環翠楼の由来となったのは、伊藤博文が当時の楼主に与えた漢詩が出典となっている。

勝驪山下翠雲隅 環翠楼頭翠色開

来倚翠欄旦呼酒 翠巒影落掌中杯

明治二十四年(1891)には、ロシア皇太子ニコライが斬り付けられる大津事件が発生したが、その一報を伊藤博文は環翠楼での宴の最中に受け取ったという。

凾山才一楼(渡辺千秋書)

皇女和宮様(静寛院宮様)遺品

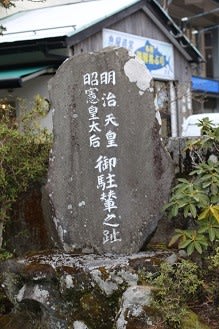

静寛院宮五十年忌辰記念碑

静寛院宮に奉る歌の碑

中庭には静寛院宮五十年忌辰記念碑と静寛院宮に奉る歌の碑がある。五十年忌辰記念碑は、大正十五年(1926)の建碑。阪谷芳郎の撰文、増上寺大僧正道重信教の篆額。

歌碑には、勝海舟の歌が刻まれている。

月影のかゝるはしとも

しらすしてよをいとやすく

ゆく人やたれ

明治丁丑のとし晩秋応乞 勝安芳書

早川