(乳房山)

竹芝桟橋などで無料で配られている「母島ガイドマップ」によれば、乳房山には遊歩道が整備されているが、「所要時間4~6時間(健脚向き)」と記載されている。登山口にたどりついたときには既に十時二十分。四時間もかかったら、十四時出航の母島丸に乗れないことになる。母島に宿もとっていないし、途中で引き返してでも母島丸に乗らなければならない。

乳房山登山口

登山口から山頂まで二・三キロメートル。平地であれば、三十~四十分というところだが、場所によっては急勾配もある。私はもともと健脚でもないし、登山が不得意な方である。どれくらいで山頂に到達できるのか全く読めない。

この日は、雨こそ降らなかったが、母島上空には厚い雲が漂い、母島最高峰(標高463メートル)の乳房山山頂は下から見ても雲で覆われていた。前夜の雨で遊歩道はぬかるみ、油断すると足を滑らせてしまう。特にロース石製の階段は滑るので要注意である。

幕府が派遣した水野忠徳ら巡検隊一行は、文久二年(1862)二月十日、咸臨丸で母島に到着した。ただし、咸臨丸が着けられる入江がないため、上陸した一行はかがり火を焚いて野宿した。夜になって咸臨丸艦長小野友五郎が上陸して、十五日後に迎えにくることを約束して帰船した。

作次郎の日記によると、この当時の母島には外国人ばかりで十七人が居住していた。男より女の方が多くて、彼らはアメリカ人で、六年前からここで生活しているという。

二月十一日から、一行は異人を案内にたてて、「母島で一番高い山」に登った。すなわち乳房山である。

剣先山

作次郎の日記によると、「水の涸れた滝にかかったところで、小花作之助様が一丈四~五尺(約四~四・五メートル)も落下した。」作次郎は即死だと思ったらしいが、諸薬を用いて介抱した結果、半時(一時間)ほどで息を吹き返したという。巡検隊はこの場所を「小花ころび」と名付けたというが、今となってはどの辺りなのか分からないのはちょっと残念である。

遊歩道の両側はずっと密林である。ちょうど中間点辺りにガジュマルのトンネルがある。ガジュマルはもともと母島にはなく、移植したものが野生化したらしい。

ガジュマル

乳房山山頂

登山開始から一時間十分で山頂に到着した。山頂付近の道は狭くなり、倒木で頭を打つ場面もあった。汗でティーシャツはびっしょりとなった。天気が良ければ、山頂から母島列島(妹島、鰹鳥島、丸島、二子島、姉島、平島、向島)を見渡すことができるというが、さっぱり何も見えない。

山頂で持参したアンパンを食べていると、男女老人八人のグループが上がってきて、狭い空間は人でいっぱいになった。押し出されるように下山を開始した。帰りは一時間ほどで登山口にたどりついた。まだ出航の時間まで一時間もあった。

(母島小中学校)

御臨幸紀念

剣先山へ登る遊歩道などもあったが、もはや私にはこれ以上山道を歩く体力も気力も残っていなかった。

母島小中学校と村役場の前に行幸紀念碑が建てられている(小笠原村母島元地)。昭和二年(1927)、即位間もない昭和天皇が小笠原諸島を視察したときのものである。母島には、同年七月三十一日の昼前に上陸し、沖村を視察、午後には南京浜にて海の生物を採取された。南京浜の一部を御幸浜と呼び、そこにも行幸記念碑が建てられているが、やはりそこまで歩く気力がわかなかった。

行幸紀念

(母島のカタツムリ)

外来種アフリカマイマイ

清見寺の墓地や乳房山遊歩道で見かけたカタツムリである。母島には母島固有種のカタツムリが棲息しているらしいが、どれが何だか分からない。一見して分かるのはアフリカマイマイだけである。

(母島丸)

母島丸

帰りの母島丸に乗って三十分くらいしたところで「右手前方にクジラが見えます」と船内放送があった。母島はクジラが有名で、ホエール・ウォッチングのツアーも人気が高い。急いで甲板に上がって写真を撮ったが、うまくいかなかった。

その後もずっと海を眺めていたら、遠くでクジラ(おそらくザトウクジラであろう)が泳いでいるのを発見した。小さいながら写真に収めることができた。

クジラ

捕鯨が組織的に行われるようになったのは約一千年前といわれている。当時は沿岸まで接近したクジラに小舟で近づき、手投げ銛で仕留めて海岸に引き揚げていた。その後、沖合まで出て、数隻の船でクジラを沿岸に追い込み、網をかけて手投げ銛で仕留めるという方法に変化した。我が国でもこうした古式捕鯨が明治中頃まで行われていた。

近代的捕鯨の最初の黄金期は十七~十八世紀、北極海でホッキョククジラの捕獲が中心であった。しかし、英・独・蘭の捕鯨競争による乱獲によりほどなく衰微した。

第二の黄金期がアメリカ式捕鯨の時代で、マッコウクジラとセミクジラをターゲットとして、十九世紀の中期を中心に最盛期を迎えた。この頃のアメリカ式捕鯨は、三百~五百トンの大型三檣式帆船に五~六雙のボートを積み、クジラの群れを発見すると、ボートで接近して大型の銛を何本も打ち込んだ。仕留めたクジラは船上で解体し、鯨油だけを樽に詰め込んで持ち帰った。鯨油は主に灯火用に使用された。安政六年(1859)にアメリカが石油の採掘に成功して、石油が灯火用として普及するまで、アメリカ式捕鯨は続いた。昨今、欧米人はフカヒレ漁を「残酷」だと批判するが、今から百五十年前彼らは同じようなことをしていたのである。

大西洋のクジラを取り尽くした後、十九世紀には太平洋が捕鯨の舞台となり、文政三年(1820)以降、日本近海に向かった。文政七年(1824)にアメリカ人コフィンが小笠原諸島を発見したのはある程度の必然性があったのである。コフィンの小笠原来航以来、各国の捕鯨船や軍艦が次々に父島・母島に来航するようになった。文政十年(1827)に来航したイギリス人ビーチーは父島をピール島、兄島をバックランド、弟島をステープルトン、母島諸島をベイリー諸島と命名している。文政十三年(1830)に父島に移住したセボレーらは寄港した捕鯨船に飲料水や野菜、果実、海亀等を供給して生計を立てていた。

我が国で捕鯨砲を備えた近代的捕鯨が始まったのは、明治三十二年(1899)のことで、欧米と比べれば周回遅れといっても良い。現在、クジラが絶滅の危機に瀕しているとすれば、その責の大半は十九世紀に乱獲した欧米に帰するのは間違いないだろう。

クジラ

おがさわら丸船上より

弟島

(ステープルトン)

母島丸船上からクジラを見ることができたのは幸運だったと思うが、翌日おがさわら丸で東京に戻る際にも、クジラがおがさわら丸と並走してくれた。この海域でクジラを発見するのはさほど難しいことではないのかもしれない。

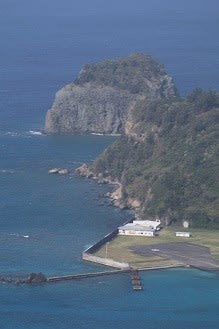

二見港に入港する母島丸