以前3回ほど体験したが、資格を持つ店主が自ら自らお茶を入れてくれる。それに習って入れられるお茶は、香りも高くおいしい。これが2000円程度で食べられるのだからありがたい。雰囲気も良い2階のお茶室で、香り高い中国茶の知識も得ることができる。

「以前の体験」

今日は中華街を案内する企画で、「中国茶」を体験する企画をしてみた。講師は緑苑・茗香園のオーナー、周永泰氏。専用の教室を用意していただいた、当初1時間の予定を15分程度延長する熱弁。丁寧に説明してもらいました。

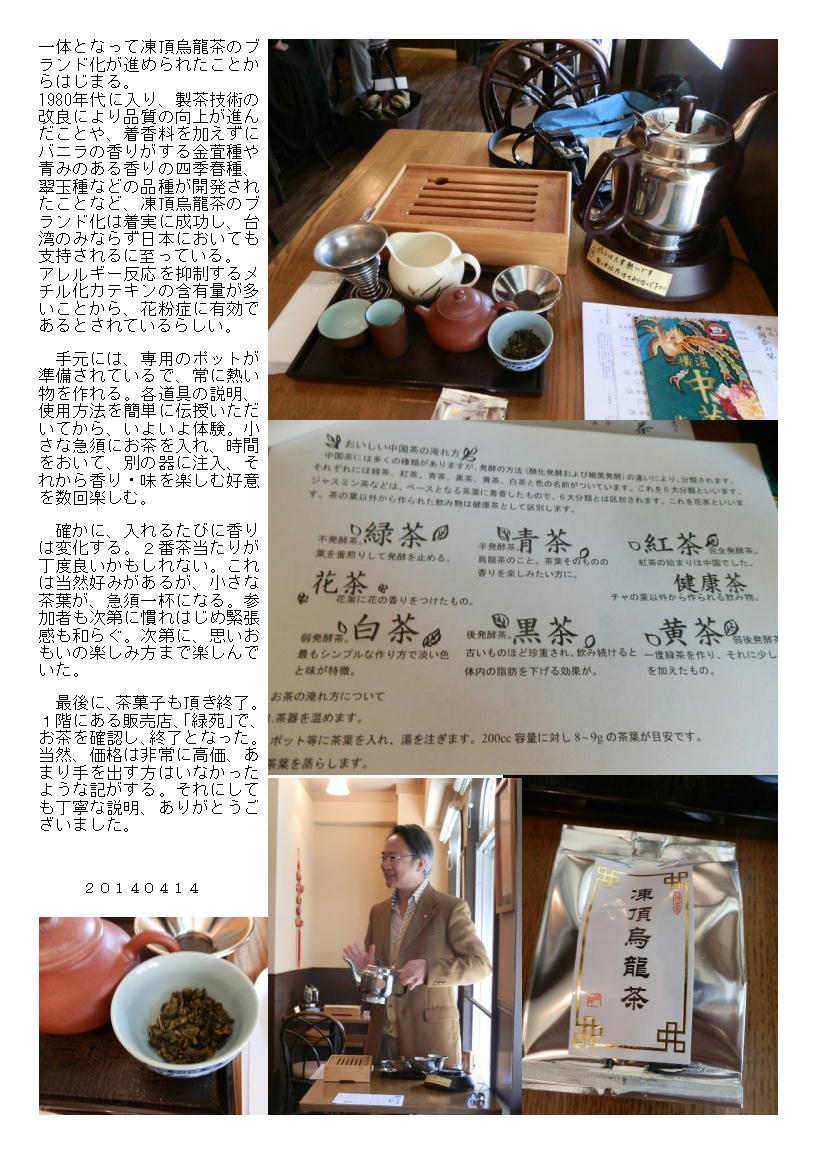

まずは、お茶全般の講義。資料なども頂き丁寧に説明しもらい、本格的茶器を使用した講習が始まりました。使用する道具の説明を受けるが、ほとんどの方が初めての経験。興味を抱きながら確認していた。通常でも、1500円程度から、茶器を利用した入れ方は体験できるが、やはりスペシャリストの説明はすばらしい。

湯飲みは、お猪口の様な小さな物が一つ、もう一つは丈のある小さな器。細い方で香りを楽しみ湯飲みで、数回入れ直しながら飲みも香りを楽しむのが、中国茶である。今日は「凍頂鳥龍茶」、なかなか高価な物らしい。土産の分も、別パックで頂く。

「凍頂鳥龍茶」 凍頂烏龍茶(とうちょううーろんちゃ)は、台湾で製造される台湾茶で、青茶・烏龍茶の一種。 もともと台湾・南投県鹿谷郷東部の山腹で栽培される烏龍茶の名称。現在では台湾の広範囲において栽培されており、台湾を代表する烏龍茶として認知されている。味は緑茶に近いが、殺青(茶葉の加熱処理)の方法が日本茶とは異なるため、独特の爽やかな香りがする。 19世紀中葉に林鳳池という挙人(科挙地方試験合格者)が大陸から伝えられた茶の苗を持ちこみ、台湾の凍頂山で栽培したことがはじまりとされるが、台湾を代表するお茶として認知されるようになったのは、1970年代に経済開放政策が推進されたとき、凍頂山一帯が輸出茶の開発・栽培モデル地区として選ばれ、官民一体となって凍頂烏龍茶のブランド化が進められたことからはじまる。 1980年代に入り、製茶技術の改良により品質の向上が進んだことや、着香料を加えずにバニラの香りがする金萓種や青みのある香りの四季春種、翠玉種などの品種が開発されたことなど、凍頂烏龍茶のブランド化は着実に成功し、台湾のみならず日本においても支持されるに至っている。 アレルギー反応を抑制するメチル化カテキンの含有量が多いことから、花粉症に有効であるとされているらしい。

手元には、専用のポットが準備されているで、常に熱い物を作れる。各道具の説明、使用方法を簡単に伝授いただいてから、いよいよ体験。小さな急須にお茶を入れ、時間をおいて、別の器に注入、それから香り・味を楽しむ好意を数回楽しむ。

確かに、入れるたびに香りは変化する。2番茶当たりが丁度良いかもしれない。これは当然好みがあるが、小さな茶葉が、急須一杯になる。参加者も次第に慣れはじめ緊張感も和らぐ。次第に、思いおもいの楽しみ方まで楽しんでいた。

最後に、茶菓子も頂き終了。1階にある販売店、「緑苑」で、お茶を確認し、終了となった。当然、価格は非常に高価、あまり手を出す方はいなかったような記がする。それにしても丁寧な説明、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます