<はじめに>

先日、旅をした。

その様子を投稿する続篇。(⇒前回コチラ)

個人的な視点で綴る記録だが、何かしら共感や関心を呼び起こし、

思いを致してもらえたなら嬉しい限りである。

<本 編>

旅の初日、石川県・津幡町を出発した僕は、兵庫県南部・加西市(かさいし)を経て北上。

朝来市(あさごし)のビジネスホテルで草鞋を脱いだ。

ここは但馬地方の南端で、兵庫県南北の分水嶺。

南北およそ32km、東西24kmあまりの範囲に2万7千の人々が暮らす。

2日目、まず目指すは“天空の城”、国史跡「竹田城(たけだじょう)跡」だ。

--- がその前に、往路で“いい景観”に出会った。

播但自動車道の和田山JCTと和田山PAの間に架かるアーチ橋、

「虎臥城大橋(とらふすじょうおおはし)」(名称の由来は竹田城別名)。

前夜に降った雨が上がり、湿潤な空気に満ちた秋の朝。

霧に霞んで聳える12連の壮大なアーチに見惚れてしまう。

思わず路肩に車を寄せ数枚のスナップを収めた後、

再びハンドルを握り、最寄りの休憩処で駐車。

そこからおよそ2.5kmは、徒歩移動しなければならない。

息を切らし、汗を拭って歩くこと40分。

辿り着いた城跡に広がる眺めは、文字通り「格別」と言ってよかった。

<竹田城は、播磨・丹波・但馬の交通上の要衝に築城されました。

築城当初の姿は不明な点が多いが、石垣遺構周辺に存在する曲輪から判断しますと、

現在の本丸・天守台の存在する山頂部から三方に延びる尾根上に

曲輪を連続的に配置し、堀切や堅堀で防御性を高めていたものと思われます。

一方、織豊期以降の竹田城は、最高所の天守台(標高353m)をほぼ中心に置く

石垣城郭となり---(中略)--- 倭城の築城形態に倣った作りとなっています。

なお、竹田城の規模は、南北約400m、東西約100mを測り、

今もなお当時の威容を誇っています。>

(※< >内、公式パンフより抜粋、引用、原文ママ)

つまり、15世紀半ば、初期の姿は山岳部の地形を利用した土木防御施設。

やがて、戦国~安土桃山にかけ総石垣の城郭へと変貌。

その後、関ヶ原の戦いで西軍に組した城主は自刃し廃城、放置される。

400年の時が流れ上物は朽ち果てたが、矢玉を浴びずに済んだ石垣は風化を免れた。

城史を簡潔に要約すると、そんな感じだろうか?

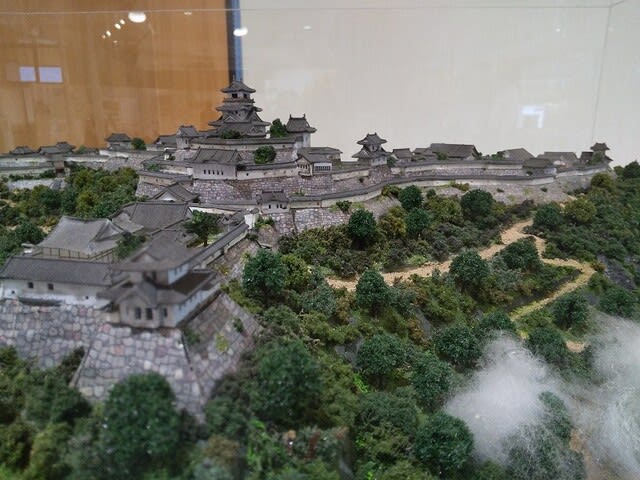

ひとしきり散策を楽しんで駐車場へ戻り、休憩処2階の資料館へ。

上掲画像は、在りし日の復元想像模型である。

残念ながら建物に関する資料は、今後の歴史的発見に期待したいが現在皆無に近い。

こんな風に天守や輪郭があったのかどうか、詳細は不明だ。

しかし、高い山の上にあれ程立派な石垣を築くには、莫大なカネがいる。

たかだか2万石の領主にすればハードルが高い。

種明かしは次の訪問地--- “宝の山”があったからだ。

城跡から車で南へ30分走ったそこ、

山肌にぽっかりと口を開けているのは、史跡「生野(いくの)銀山」である。

発見は、平安初期と伝えられているが定かではない。

室町になり、但馬国守護が本格的な操業をスタート。

生野の豊富な銀が竹田城築城の元手になった。

やがて世が乱れると宝の山は数々の戦いを誘発し、“災いの山”にもなる。

時の支配者たち、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らは現地に奉行を置き直轄支配。

生野は、江戸幕府にとって佐渡、石見と並ぶ重要な拠点だった。

最盛期には、月間500kgを超える銀を産出し活況を呈した生野銀山。

ご存じの通り、銀は中世末~近世初期にかけ日本の貿易を支えた貴金属。

天下の台所・大坂を中心とした西日本一帯は、江戸期を通じて銀本位制。

政権財源の枠に収まらず、社会を支えた存在と考えられるかもしれない。

明治元年(1868年)日本初の官営鉱山に。

国家プロジェクトとして開発が加速した。

上掲画像門柱に菊の御紋があることから分かるように宮内省御料局所管を経て、

三菱に払い下げられ国内有数の大鉱山として稼働。

銀以外にも、銅やスズを産出して操業を続けたが、

昭和48年(1973年)、資源減少・鉱石品質の悪化から閉山。

その長い歴史に幕を下ろした。

鉱脈に沿って掘られた坑道は深さ880m、総延長は350kmに及ぶ。

地中の観光ルートを歩くと、生々しい手彫りのノミ跡から、

機械化された近代的な採掘作業の様子までが窺える。

太陽の光が届かない穴倉は、ひんやり涼しい別世界。

また、大勢の血と汗と涙を吸ってきた異世界だ。

様々なドラマが繰り広げられたに違いない。

さて、この日はもう一つ鉱業遺構を訪ねた。

生野銀山から山道を車で移動すること10数km、

古代ギリシャ・ローマの神殿を連想させる、大きなコンクリートの造作が出現。

「神子畑選鉱場(みこばたせんこうじょう)跡」だ。

元々、戦国時代に鉱山として栄えたが、生野にその地位を奪われる格好で休山。

300年が経った明治11年(1878年)銀鉱脈が発見され、再び採鉱開始。

だが、鉱石の出産量が不安定だった為、またもや閉山。

繁栄と衰退を繰り返した神子畑は、北西に6キロほど離れた鉱山の選鉱場となる。

スズ、銅、亜鉛、タングステンなど多品種が混ざった状態で運ばれてきた鉱石を、

山の斜面を利用し上から下へ運びながら、粉砕したり、すり潰したり。

液体状になった鉱石に、薬品を混ぜたり、比重によって選別を行ったりした。

神殿のような建造物は「シックナー」という工業装置。

天井部は、円すい状の底をもつ浅い円筒槽になっていて、

注ぎ込まれた鉱石交じりの液体をゆっくり回転させながら、濃縮・脱水。

鉱石と水分・薬品を分離した。

神子畑選鉱場は、かつて規模・産出量ともに「東洋一」と謳われた。

最盛期は3000を上回る人が働き、24時間稼働。

夜の山中で選鉱場が放つ灯りは不夜城のように見えたという。

活気に溢れていただろうことは想像に難くない。

しかし、それも今は昔。

昭和62年(1987年)、円高の急激な進行で競争力を失った鉱山の閉山に伴い、

選鉱場も操業を終了し閉鎖された。

刻下、建物の基礎だけが残り、錆の浮いた大型機械の残骸が静かに横たわっている。

眺めるうち、しとしとと雨が落ちてきた。

濡れたコンクリートから、微かに古びた匂いが立ち上り始めた。

<次回に続く>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます