一昨日は名古屋へ向かいましたが、ついでにハードオフを覗きました。

じつは数週間前からYAMAHA PC200Mというプロ用オーディオ・パワーアンプがジャンクで出ていたので気にしていました。ライブ会場などの音響設備に使用される機材で、1990年代に多く売れたアンプです。結局この音を確認したくて昨日お安く手に入れました。

今日は、通電確認・内部点検と試聴をしました。

ジャンクというものの音は出ます。難点はボリュームつまみが空回りすること、メータランプ12個中11個が切れていることくらいでした。

ボリュームの空転は回しきった時に滑るのはツマミとボリュームの軸をつなぐ部分のネジの緩みで問題は無いものですし、ランプも麦球という、簡単に手に入り交換できるものです。内部は基板や部品に加熱による変色や焼けなど全く見られず過酷に使用もされていないようです。

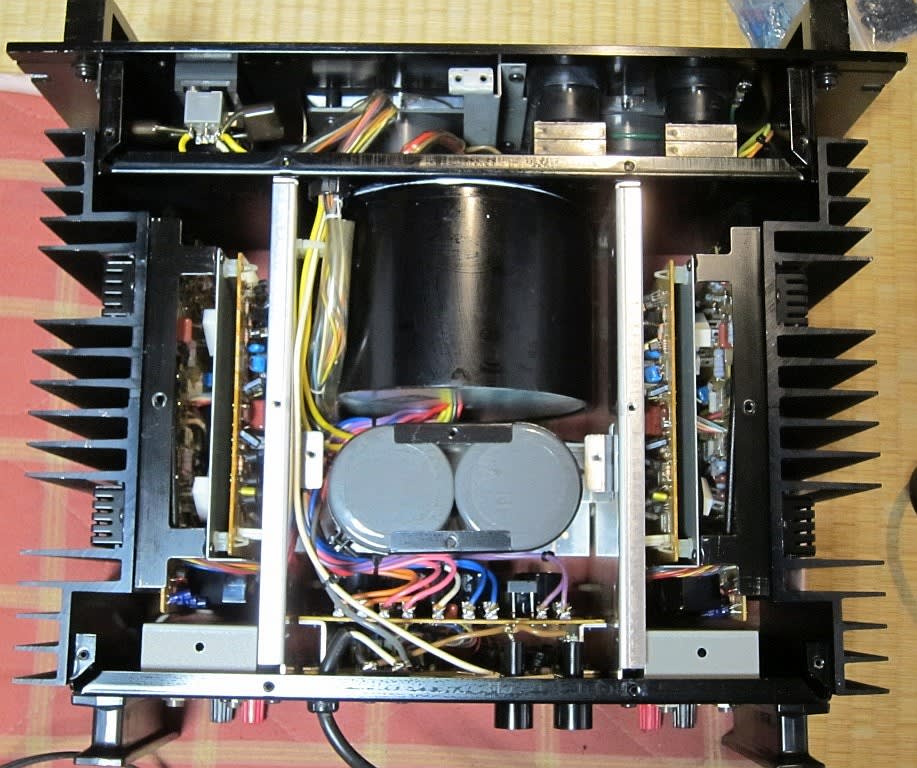

上からの写真

さすがプロ用で巨大な円柱状のトランスとコンデンサーが採用されています。音もその電源の力量を示すようにライブで聞くような響きのあるドラムを聴かせてくれます。

下からの写真

高域も聴きやすく力がありますが先のアンプジラと比較すると響きの表現が少し弱いかなと感じます。しかしこれだけ聴いていれば全く不足を感じません。やはり評判どおりこの業務用アンプの実力は確かなものでした。ちなみに発売された1992年当時25万とのことです。

今日は、とりあえず傷をブラック・ラッカーペイントでタッチアップして終了です。