作成日:2022.7.6|更新日:2022.7.7

✺ 地域循環共生圏概論 55

□ その後の彦根広域ごみ処理施設建設問題

新型コロナウイルスパンデミック、プーチンのウクライ

ナ侵攻、親近者の相次ぐ逝去、町内活動の役員引継ぎ、豪

雪被害対応、非営利組織『環境工学研究所 WEEF』活

動に忙殺されブログ掲載ができずにいたが、①放射性物質

等の除去処理、②焼却スラグの有価物質回収に関する課題

を補足について集約作業中に、下記ののごとく「ごみ施設

総工事費年内示」のニュースが本日届く。

彦根市の西清崎地区に建設が計画されている新し彦根市

の西清崎地区に建設が計画されている新しい広域ごみ処理

施設について、管理する彦根愛知犬上広域行政組合は3日、

南地区公民館で住民説明会を開き、今年度中に総工費を公

表すると明らかにした。また西清崎地区の建設候補地を建

設地に決定する時期についても年度内にすると報告した。

住民説明会ではごみ処理寇没を圭没し芒原乃大い広域ご

み処理施設について、管理する彦根愛知犬上広域行政組合

は3日、南地区公民館で住民説明会を開き、今年喪中に総

工費を公表すると明らかにした。また西清崎地区の建設候

補地を建設地に決定する時期についても年度内にすると報

告した。

住民説明会ではごみ処理施設建設した際の大気や景観な

どの影響を予測する「環境影響評価準備書」の素案が事務

職から示された。素案によると、約6・3㌶(うち施設整

備区域約5・2㌶)の地に処理能力一日140トンの焼却

施設と一日33・2トンのリサイクル施設を建設。今年中に

実施設計、来年度初めまでに環境影響評価、2024年度まで

に事業者を選定、24年度から工事に入り、29年度の供用開

始を目指すとしている。

環境評価については施設稼働後の大気質、騒音、水質、

動物・植物、地下水、土壌、景観への影響を予測した数値

を公表。いずれも「基準値以下だった」と発表した。

住民説明会には午前に約60人、午後に約35人が参加。市

民からはこれまで概算として示されている200億円(ア

クセス道路の整備費約27値円除く)の総工事費の正式発表

と、建設候補地から建設地に格上げされる時期を問う質問

があった。同組合の来年2月議会に総工費を示す必要があ

ると解説。物価高騰を受けて、概算の200億円を超える

可能性があるとも示唆した。建設候補地から建設地にする

場合も2月議会までの議決を要するとした。(滋賀彦根新

聞 2022.7.6)

出所:国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センタ

□ 放射性物質の除外処理をどうするか

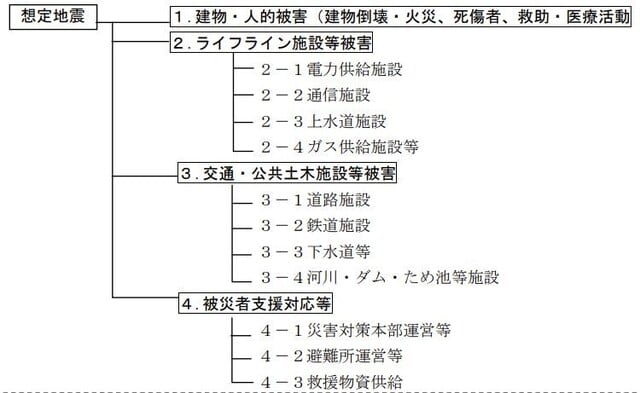

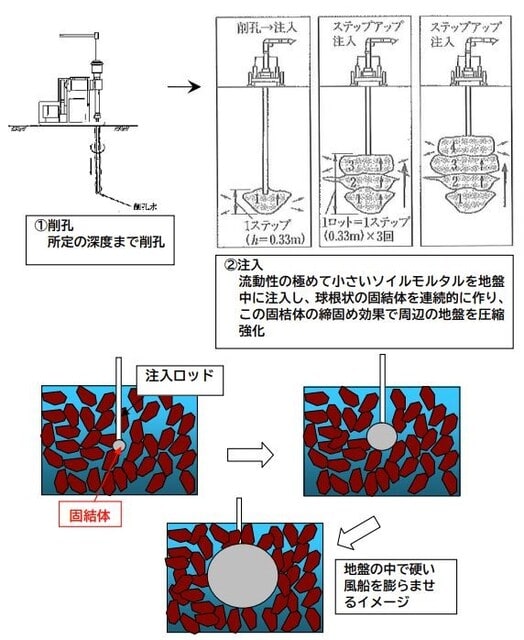

国内の自治体の「ごみ処理場施設管理」は大災害などの非

常事態に備え管理区内及び外の廃棄物の一時保管スペース

がネットワークが設計構築されている(今回の彦根市の設

備老朽化による三重県への余剰ごみ処理委託などの事例が

そうであるように、充全ではないが)。周知の通り、滋賀

県は、京都府・福井県・石川県に原子力発電所及び関連施

設が日本海に集中し万一放射性物質が該当設備より飛散拡

散された場合、住民は避難するとともに、汚染された周辺

地に拡散した「汚染物の一時的な中間的集積場として使用

するシーンのワークフロー化」しておく必要があり、さら

には福島第一原発事故にならって中間処理場として、拡散

防止・外部との遮断手段及び汚染の除及びに集約保管並び

に搬出手順を明確にして於かなければならないはずだ。

出所:同上

実は、2011年3月11日の東電福島第一原子力発電所の水素爆

発事故時には、放射性物質汚染処理方法に係わる「事業研

究開発」への参入打診の話しもあった折り熟慮の上お断り

した経緯がある(汚染排水及び汚染土壌からの分離回収技

術開発には興味があった体調に自信が持てなかったのがそ

の理由)。

さて、前出の『放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物

処理処分』(国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センタ

は、第6章の「焼却処理過程における挙動と制御」、第7

章の「コンクリートの除染の基礎と汚染廃棄物の最終処分

へのセメント・コンクリート技術の活用」、第8章の「焼却

飛灰の水洗浄による放射性セシウムの除去」、さらには、

第9章の「埋立処分過程における挙動と制御」、第10「浸

出水処理過程における挙動と制御」、そして、第12章「放

射性物質を含む焼却灰等の空間的・時間的特性」から、関

連事項の摘用部分を抜き出し考察する。

1.3 放射性物質汚染対処特別法の「法律のポイント」

では、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平

洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射

性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(

以降、「特別措置法」と表記)では

①汚染廃棄物の処理と,除染およびそれに伴う除去土壌の

処理の二本柱のフレームで汚染 対処の措置が講じられる

こと

②国が原子力政策を推進してきた責任を認め,国の責務の下,

あらゆる必要な措置が財政 面を含め国主導で講ぜられるた

こと(第三条)

③特措法に基づいて講ぜられた措置は,関係原子力事業者

(東京電力)の負担の下に実施され,その費用を関係原子力

事業者に請求・求償できるとされたこと(第四十四条)

④汚染の程度が高い地域(「汚染廃棄物対策地域」,「除染

特別地域」)あるいは廃棄物(汚染 の程度が高い「指定廃

棄物」および対策地域内廃棄物を合わせて「特定廃棄物」

という) は,国の責任で除染措置や除去土壌・廃棄物の処

理を行うが,汚染の程度が低い場合は, 市町村あるいは

事業者が実施すること

⑤)上記(4)の,汚染の程度は低いが放射性物質に汚染され

あるいはおそれのある廃棄物は,「特定一般廃棄物」また

は「特定産業廃棄物」として,特別の処理基準,維持管理

基準が 適用されること(第二十三,二十四条)と明記され

ており、廃棄物の処理に関する基本的な考え方において特

記すべきポイントは、

①住民の生活の妨げとなる廃棄物の処理を優先

②現行の廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理体制,施設等

を積極的に活用

③安全性を確保しつつ,可能な限りにおいて減容化、廃棄

物の再生利用を図る

④高濃度の汚染廃棄物が相当量発生している都道府県にお

いては中間貯蔵施設を確保し、それ以外では当該都道府

県内で処理を行う。

⑤中間貯蔵施設および最終処分場の確保やその安全性の確

保については,国が責任をもって行う。当該施設の確保

に当たっては,環境影響の評価等を行う

と定められている。

また、1.3.4 環境法令(施行規則)の(1)汚染廃

棄物対策地域 では、国がその地域内にある廃棄物の収集,

運搬,保管および処分を実施する必要がある地域 として,

警戒区域または計画的避難区域を指定し、(2)指定廃棄物

は、指定基準は,セシウム 134(以下 134Cs)およびセシウ

ム 137(以下 137Cs)の放射能濃度の合計値が 8,000Bq/kg

を超えるもの。指定廃棄物は国がその処理を行う。環境省

令で,指定廃棄物への該当性を判断するための調査方法及

び申請方法などを規定。

さらに、(3)特定廃棄物(対策地域内廃棄物および指定廃

棄物)の保管および処理基準では、指定廃棄物の最終処分

場(管理型処分場)は,厳重な技術基準を上乗せで適用。焼

却施設においては高度な排ガス処理設備を有することとさ

れたが,ダイオキシン類の排出基準に対応している現在の

施設性能で十分担保され,中間処理における排ガスまたは

排水,および最終処分における放流水の監視によって周辺

の大気中または公共の水域における水中の基準は前出は図

12の「焼却施設および埋立処分場の排ガスおよび排水の

監視の通り。

1.4 中間貯蔵施設の現状と課題

福島の事例で、今後課題として、焼却減容化後に生じる

10万 Bq/kg 超の焼却残渣(主灰及び 飛灰)の処理であり

減容化は、同時に環境中にばら撒かれた放射性 Cs を分離

回収し濃縮するプロセスでもあり、それでも量自体は 100

万立米を超る焼却残渣の発生が見込まれており、これらを

そのまま収納容器に封入し貯蔵するには、施設容量からみ

て困難になる。中間貯蔵後の最終処分を考えた場合、セメ

ント固型化等の措置を施すことは、後工程の減容化を困難

となる。10万Bq/kg超の焼却残渣はさらに減容化技術の適

用がいる。焼却残渣のうち飛灰については、飛灰洗浄技術

の適用により容易に放射性Cs分離できる。主灰のように難

溶解性の形態で存在する場合は、溶融や焼成などの技術に

より放射性Csをばいじん(飛灰)中に分離濃縮し、生成す

る溶融スラグや焼成物 は放射性 Cs の含有濃度が低減され

ているので限定再生利用を行い、さらに分離濃縮された 飛

灰(ばいじん)は飛灰洗浄を行うことが考えられている。

最終処分の対象を減らしていくとともに、飛灰洗浄後の

洗浄液中の放射性Csは安定した形で濃縮回収・固定化し、

最終処分までの期間、厳重に貯蔵保管する。以上の中間貯

蔵施設を中核とした今後の処理スキームを図1.5 に整理。

第6章 焼却処理過程における挙動と制御

6.2 焼却処理の安全性に関する概説

6.2.1 焼却処理における排ガスの基準値

放射性物質対処特別措置法(以下、特措法)の施行規則(環

境省令)に基づいて、放射性物質を含む廃棄物の処理施設に

おいては、周辺環境の大気や公共水域の水中で濃度限度を

超えない(134Csと 137Csのそれぞれの実測値を基準値で除

した和が1を上回らない)ように、施設(事 業場)からの排

ガスや排水を排出口で監視する(図6.1参照)。

ここで、濃度限度の数値基準は排ガスが大気中で希釈され

た後の周辺環境に対するもので、排出口におけるものでは

ない点。濃度限度の根拠は、同一人が0歳児から70歳になる

までの間、当該濃度の放射性物質を含む空気や水を摂取し

たとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1mSv)以

下となる濃度として設定されたものです(放射線審議会基本

部会「外部被ばく及び内部被ばくの評価法にかかる技術的

指針」(1999年4月) 。運用上は、この濃度限度を排出口に

おいて超えないことを管理目標として、安全側に立って監

視している。放射性Csを含む廃棄物を処理する焼却施設は、

排出口でこの濃度限度を満たすように入念的な処理基準(施

設の構造等、例えば高度な排ガス処理設備の設置)が設定さ

れていると言える。このように、排ガスは排出口で周辺環

境の濃度限度の基準を下回るように管理されているが、実

際には一般公衆に達する前に周辺環境中でさらに希釈され

る。どの程度希釈されるかは気象条件や地形に左右されま

すが、環境省におけるシナリオ評価によれば、一般公衆が

曝露されるまでに大気拡散により 5万倍程度希釈されると

仮定される(煙突の低い小型焼却炉の場合は、希釈率は相

当程度低くなる)。周辺環境中の大気の濃度限度を、希釈

前の排出口における目標として管理することで、きわめて

高い安全率が考慮されていることになる。

6.2.3 排ガス処理における除去率

焼却施設の安全性の議論で、バグフィルタの除去率の数字

が取り上げられるが、リスク評価の観点からは、その数字

自体を厳密に論ずることにあまり意味はない。濃度限度の

基準を満たしているかどうかが重要であり、基準を満たし

ていれば被ばくリスクの観点から言えば問題ないといえる。

しかし、高線量地域への適用などを考慮すると、バグフィ

ルタ等の排ガス設備でどの程度の除去率が達成されるかを

確認しておくことは大切。表 6.1 にバグフィルター等の集

塵設備の除去 率について調査した結果の例を示す。ダイオ

キシン対策が施された現在の焼却施設については、バグフ

ィルタの除去率は十分に高く、高度な排ガス処理性能を有

している。

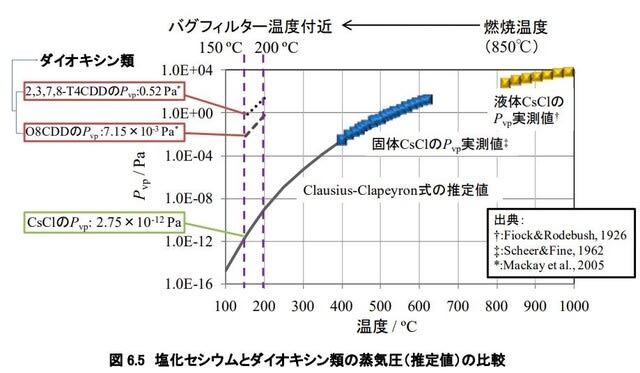

6.2.4 放射性セシウムの燃焼及び排ガス処理過程での挙動

セシウム(Cs)は原子番号 55 のアルカリ金属であり、沸点

は約650℃、塩化セシウムの形態となった場合は約 1300℃。

大まかに言えば、800~850℃、あるいはそれ以上の温度の

炉内で、放射性 Cs の一部は揮発あるいは液化して排ガス

に移行し、残りの主に固体の形態で存在するものは主灰中

に残留すると考えられる(図 6.2 参照)。排ガス中に移行

した放射性 Cs は、ダイオキシン類生成抑制のために冷却

され、約200℃以下で制御されているバグフィルター付近で

は、主に塩化セシウムとして凝縮し固体状態になり、他の

物質と一緒に凝集したり、固体に吸着されたりして、ばい

じんになると考えられます。京都大学の高岡教授の安定セ

シウムに関する調査結果 3)では、バグフィルター前で固体

状が 99.9%、ガス態が 0.1%であったことが報告されてい

るが、環境省などがこれまでの多くの調査結果を報告して

おり、バグフィルター入口で濃度が検出される場合であっ

ても、サンプリング装置 (図 6.3 参照)のもっとも上流

部の円筒ろ紙で検出であり、その後のドレン部や活性炭部

では検出さ れた例はない。つまり、測定できるレベルでは

ガス態は存在していない。このように、排ガスが冷却され

た後は、放射性 Csは固体状で存在し、ばいじんに固体にな

っ存在しているので、ばいじんを除去できれば放射性Csも

同時に除去可能です。ばいじんの平均粒径は、都市ごみ焼

却施設の場合数十ミクロンメータであり、バグフィルタで

はサブミクロンメータ (1/10 ミクロンオーダー)の粒子を

カットできることから、ほぼ完全に放射性セシウムを除去

できる(図 6.2 参照)。

さて、排ガス中のばいじんには、そもそも大気汚染防止

法において規制値が存在する。表 6.2は、仮に規制値レベ

ルの濃度でばいじんが排出されていた場合に、そのばいじ

ん中に 8,000~ 100,000Bq/kgの放射性 Csが含まれている

場合を想定して、排ガス1m3 あたりの放射性 Cs濃度の推

定値を示した。なお表中には、実際の B清掃センターにお

けるばいじん濃度とばいじん中放射性 Cs 濃度の実測に基

づいた排ガスの放射性 Cs 濃度の推定値も示す。この推定

結果か らも明らかなように、ばいじんの規制値を遵守して

いれば、放射性 Csが濃度限度を超える可能性 はない。B清

掃センタのような実際の施設では、ばいじんの規制値につ

いて住民協定などでさらに上乗せの厳しい自主基準を課し

ており、事実、規制値よりも数桁低いばいじん濃度になっ

ていることから、放射性Cs濃度は極めて低い値となり、通

常の実測では検出下限未満になる。

6.2.6 無視できる周辺住民の排ガスによるリスク

これまで述べたとおり、基準が遵守され、さらに、ほとん

どの場合で煙突出口の放射性 Cs 濃度は検出下限未満であ

る点から、リスクは無視できると言ってよい。しかしそれ

でも「少しでも漏れると不安」という声が聞かれる。99.9

%の除去率で、0.1%でも抜けるから不安という声。そこ

で、表6.2で示した実際のB清掃センタを例として周辺住民

の被ばく線量を試算した。その結果は、表 6.3 のとおり。

煙突から 排出された排ガスは実際には大気中で希釈され、

一般公衆の居住場所では 通常は無視できるレベルになる。

焼却処理の期間を 10年間として、もっ とも影響が高いと

考えられる土壌への沈着、蓄積による外部被ばくの影響を

試算しても、年間1mSvの 10万分の1 程度の被ばくしか受

けないレベルです。周辺環境のバックグラウンドから考え

ても無視できる。

99.9%除去率は、もちろんこの数字は排出ゼロを意味す

るものではない。例えば、1 日 100トンのごみを焼却する

施設(ストーカー炉を例)では、ばいじんは平均的に は

3 トン程度発生。仮に、このばいじんの 0.1%が除去され

ずに排出されたとすると、この0.1%分は 1日 3kgの量に

なる。例えば年間 300 日施設が稼働したとすると、900kg、

つまり約1 トンの量になりる99.99%除去率で 0.01%が抜

けたとしても、年間 100kgのばいじんが排出されることに

なる。これらのばいじんは、後段に設置されている設備に

その一部が付着し、煙突の内壁にも多少は付着すると考え

られる。大気に排出される放射性セシウムを含むばいじん

は、先にも述べたとおり、一般公衆(地域住民)に対する

リスクは無視できるが、バグフィルター後であっても長期

的に付着し蓄積することが考えられる。そのような場所で、

作業者が維持管理作業等を行う場合には、付着灰の飛散な

どに注意が必要である。

この項つづく

【エピソード】![]()

※ ブログ工事中!(年内いっぱい復旧見込みなし)

出所:環境工学研究所WEEF

兎にも角にも慌ただしいの一言に尽きますね。登山も7月

もだめかもしれない(理由:猛暑と天候急変と体調調整が

難しいこと)。皆様は如何でしょうか。滋賀県のナショナ

ルトレッキング事業を構想してもう何年になるますか----

2016年4月より以前になるから、8年前には考えていたこと

になりますね。暑気払いも計画したのですが、新型コロナ

ウイルスの第7波の動向がが心配されます。もう一つブロ

グの『ウイルス解体新書』シリーズの「後遺症」の原因考

察も依然として決着していません。。

【脚注及びリンク】

--------------------------------------------------

- 「ごみ施設総工費「年内示す」 滋賀彦根新聞 2022.7.6

- 放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処分(技術資

料第4改定版) 国立環境研究所 2014.4.14 - 相模原市がごみから貴金属を回収してSDGsを推進 極

東極楽 2022.6.17 - 焼却が復旧も「予断も許さない」- 貯留ごみの処分他

市町に要請 滋賀彦根新聞 2022.1.29 - 彦根の新ごみ処理場で反対意見書提出 毎日新聞

2021.2.11 - 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に 係る環

境影響評価方法書一般意見に対する事業者の見解

2021.4.20 - 彦根市清掃センタ焼却炉 2基(3基)停止、 1号炉のみ

に 滋賀彦根新聞 2021.12.25 - 県内初!管水路用マイクロ水力発電システム、2020.

7.28 管水路用マイクロ水力発電システム - 「グラスゴー気候合意」採択し COP26 閉幕、石炭の段

階的削減へ ジェトロ,2021.11.16 - 「感染拡大〜新型ウイルスの起源を追う〜」 NHK、

2020/12/27 - ESG地域金融』で地域を元気にする 環境ビジネス

- スウェーデンでゴミの99%を有効利用する「リサ

イクル革命」が起きている(動画)ハフポスト - 滋賀県に根づく『三方よし』の経営を実現,環境}

ビジネス,2020年冬季号 - 環境への取り組みCSR(企業の社会的責任)佐川急

便株式会社 - 彦根市一般廃棄物処理基本計画の 進捗状況評価

について(平成30年度) - 滋賀県出身の人物一覧 Wikipedia

- 琵琶湖市民大学 2003.3

- モントリオール議定書の成果について Nature

Communications, 2015.5.27 - 地球温暖化, フリー百科事典『Wikipedia』

- 「自然災害により被害を受けた場合に 彦根市が発

行する証明書」,社会福祉課・農林水産課・地域経

済振興課 彦根市 - サステナビリティにコミットしなければ、 魅力的

な会社であり続けることはできない,PwCJapanグル

ープ, 2021.8.1 - シグニファイに学ぶモノ売りからコト売り, SAP

ジャパン ブログ, 2019.6.19 - 特集 デジタルを梃子にした事業変容 ビジネスエ

コシステムの作り 知財試算創造 2021.5

----------------------------------------------------