次男と毎日一時間ほど、「勉強」のようなことをしている。といって、子供は遊びから一日中学んでいるようなものなので、この「勉強」というのは、そうして一日中学んでいることを、「規定の形に表わす練習」というようなイメージで捉えている。

上の子達も、四歳くらいから、少し集中した「勉強の時間」を持つようにしてきたのだけれど、皆この時間を楽しみにしていた。こちらから無理やり座らせてとなると大変だろうけれど、子供の方から「ワークしよ!(皆この時間を『ワーク』と呼ぶ)」と声をかけてくることの方が多く、それで毎日続けられてきた。

この時期の子は、とにかく「楽しさ」を体験させることが大切だと思う。そしてその楽しさは何といっても、「できた!」という喜びの積み重ねから来る。

その子の様子を見てハードルを変えつつ:

1.歯が立たなさそうぎりぎりな課題の「できた!」

2.少し簡単な課題の「できた!」

1で始め2へ、そして1で終わると意識しつつ、体調良好意欲満点の時はより1を、疲れていたり気持ちが乗らなさそうな時は2をと、その場その時に応じて柔軟に。

歯が立たなさ過ぎでもなく、簡単過ぎでもなく、最も大きな喜びは、その子のその時の全力を用いてたどり着く「できた!」を体験する時。

こうして続けていると、この「ワーク」の時間が、本人の中で毎日欠かせない楽しみな時となっていく。

上の四人、皆五歳六歳時に、認知テスト、学力テスト(読み・算数)、IQテストと受けてきたのだけれど、この「ワーク」の時間が、結果的にそれらのスコアに繋がっている。特に学力テスト、普段日本語を聞いているのに、英語ネイティブの子達と比べ上位二パーセントにつけるというのは、「準備」なしでは難しい。また算数も、時間の読み方やコインの計算など、練習なしではきつい。

それでも、早い内からこうした「ワーク」をすることなく、小さな頃はもっとふわふわとした世界を存分に楽しみ、小学校高学年くらいから徐々に「きちんと形にすること」を身につける、というのも一つの方法だと思う。そういった場合は、幼い時期はテストなどをしてみれば低いスコアが出るのだけれど、単に「規定の形に表す練習をしたかしてないかという差」というだけで、その「賢さ」には何の違いもない。私自身は、むしろ小さな頃は存分にふわふわと飛び回った方が、後々より「考える幅」ができるのじゃないかとも思っている。

この「ふわふわ感」というのは、「多様な答えに遊ぶ」というようなものだろう。例えば1+1=という問題に、2だけでなく、田、窓、1などの答えを楽しんだり。「水平思考(Lateral Thinking)」と言われるもの。

こうした「ふわふわ感」を大事にしていきたいという気持ちが私の根底にはあり、早いうちから「きっちり規定の形に表す」ことに偏り過ぎないための、よいバランスをとってくれている。

そもそも、早い時期にこういった「ワーク」時間を持つこと自体、詰め込みではない「水平思考」も重視してくれる環境(「ギフテッド」プログラム)で学習して欲しいという願いから始まっていて。そこに入るためには、試験をパスしなければならない。それでパスできるところへもっていこうとしつつも、その子の様子を見、無理があり過ぎるようなら待ってみようというスタンスで今まできている。

早い内にテストなどのスコアに表れる働きかけをすることは確かに可能、それでも長い目で見たその子の全体的な成長を大切にできる働きかけを目指したいです。

もう一つ、幼児期に少し集中したワークの時間を持つことのメリットには、凸凹の把握があるように思う。ワークを通し、ぎょっとするような凹を見つけることがある。短期記憶だったり、形の把握だったり、左右上下後ろ前がこんがらがっていたり。幼児なのでこんがらって当たり前ともいえるのだけれど、他のできる面と比べ、少し度合いが過ぎているかなと思われる部分。

私は専門家ではなく、今まで我が家の五人プラス少し友人の子と接してきた体験からなのですが、まだそれほど「癖」がついていない内だと、こうした凹部分もより調整しやすいのじゃないかと感じている。脳のうっすらとした溝をなぞってより深く刻むイメージ、弱い筋肉を鍛えるイメージで少しずつその弱い部分を集中して鍛えていく。

大きくなったら自然にできるようになっていくことがほとんどだという前提の上での話ですが。

こういうことは、しなかったから/したから、今こうなっているといったデータが取れているわけではないので何ともいえないのですが、「癖」の強い家の子達、早い時期の「ワーク」がなかったら、もっと凹面が強く出ていたということもあったのかもしれないなとも感じている。

「ディスレクシア」は早期に働きかけるのがいいというのが、専門家による定説ではあるよう。だからといって、夫の体験(重度ディスレキシアの診断歴を持つ)などを見ても、大人になってからでも本人の「意欲」次第でどうにかしていくことができる場合もある。ましてや小学中学生ならば、本人の「意欲」を盛り上げていくことで、伸ばしていくことはまったくもって可能なのでしょう。

最後に、接する側の心構え整理:

・結果からこの子はよくできる・できないとジャッジするのでなく、「できるようにどうサポートするか」にフォーカスし続ける。

・自分を見てきて一番感情が乱れきつくあたってしまいがちな時というのが、うわあこんなこともできるんだねと喜んだ後、簡単に見えることにとても苦労してしかも間違えたりするとき。「期待」が曲者だなあとつくづく。自分がヒートアップしてきたなと思ったら、「できないで当たり前」くらいのスタンスに下げてみる。

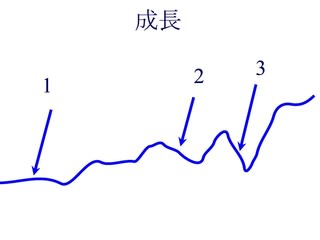

・子供の成長は単純な一直線じゃないと思い出す。横ばいも下降も、外には見えない回路をあれこれ行き来し繋げている成長の過程。

・よい結果を出すことを全力でサポートしつつも、心の奥では、結果を手放す。

日々思い出していきたいです。

五人の学習を見てきて感覚的に掴んでいること、まだうまく言葉に表せないのですが、少しずつまとめていきたいです。

上の子達も、四歳くらいから、少し集中した「勉強の時間」を持つようにしてきたのだけれど、皆この時間を楽しみにしていた。こちらから無理やり座らせてとなると大変だろうけれど、子供の方から「ワークしよ!(皆この時間を『ワーク』と呼ぶ)」と声をかけてくることの方が多く、それで毎日続けられてきた。

この時期の子は、とにかく「楽しさ」を体験させることが大切だと思う。そしてその楽しさは何といっても、「できた!」という喜びの積み重ねから来る。

その子の様子を見てハードルを変えつつ:

1.歯が立たなさそうぎりぎりな課題の「できた!」

2.少し簡単な課題の「できた!」

1で始め2へ、そして1で終わると意識しつつ、体調良好意欲満点の時はより1を、疲れていたり気持ちが乗らなさそうな時は2をと、その場その時に応じて柔軟に。

歯が立たなさ過ぎでもなく、簡単過ぎでもなく、最も大きな喜びは、その子のその時の全力を用いてたどり着く「できた!」を体験する時。

こうして続けていると、この「ワーク」の時間が、本人の中で毎日欠かせない楽しみな時となっていく。

上の四人、皆五歳六歳時に、認知テスト、学力テスト(読み・算数)、IQテストと受けてきたのだけれど、この「ワーク」の時間が、結果的にそれらのスコアに繋がっている。特に学力テスト、普段日本語を聞いているのに、英語ネイティブの子達と比べ上位二パーセントにつけるというのは、「準備」なしでは難しい。また算数も、時間の読み方やコインの計算など、練習なしではきつい。

それでも、早い内からこうした「ワーク」をすることなく、小さな頃はもっとふわふわとした世界を存分に楽しみ、小学校高学年くらいから徐々に「きちんと形にすること」を身につける、というのも一つの方法だと思う。そういった場合は、幼い時期はテストなどをしてみれば低いスコアが出るのだけれど、単に「規定の形に表す練習をしたかしてないかという差」というだけで、その「賢さ」には何の違いもない。私自身は、むしろ小さな頃は存分にふわふわと飛び回った方が、後々より「考える幅」ができるのじゃないかとも思っている。

この「ふわふわ感」というのは、「多様な答えに遊ぶ」というようなものだろう。例えば1+1=という問題に、2だけでなく、田、窓、1などの答えを楽しんだり。「水平思考(Lateral Thinking)」と言われるもの。

こうした「ふわふわ感」を大事にしていきたいという気持ちが私の根底にはあり、早いうちから「きっちり規定の形に表す」ことに偏り過ぎないための、よいバランスをとってくれている。

そもそも、早い時期にこういった「ワーク」時間を持つこと自体、詰め込みではない「水平思考」も重視してくれる環境(「ギフテッド」プログラム)で学習して欲しいという願いから始まっていて。そこに入るためには、試験をパスしなければならない。それでパスできるところへもっていこうとしつつも、その子の様子を見、無理があり過ぎるようなら待ってみようというスタンスで今まできている。

早い内にテストなどのスコアに表れる働きかけをすることは確かに可能、それでも長い目で見たその子の全体的な成長を大切にできる働きかけを目指したいです。

もう一つ、幼児期に少し集中したワークの時間を持つことのメリットには、凸凹の把握があるように思う。ワークを通し、ぎょっとするような凹を見つけることがある。短期記憶だったり、形の把握だったり、左右上下後ろ前がこんがらがっていたり。幼児なのでこんがらって当たり前ともいえるのだけれど、他のできる面と比べ、少し度合いが過ぎているかなと思われる部分。

私は専門家ではなく、今まで我が家の五人プラス少し友人の子と接してきた体験からなのですが、まだそれほど「癖」がついていない内だと、こうした凹部分もより調整しやすいのじゃないかと感じている。脳のうっすらとした溝をなぞってより深く刻むイメージ、弱い筋肉を鍛えるイメージで少しずつその弱い部分を集中して鍛えていく。

大きくなったら自然にできるようになっていくことがほとんどだという前提の上での話ですが。

こういうことは、しなかったから/したから、今こうなっているといったデータが取れているわけではないので何ともいえないのですが、「癖」の強い家の子達、早い時期の「ワーク」がなかったら、もっと凹面が強く出ていたということもあったのかもしれないなとも感じている。

「ディスレクシア」は早期に働きかけるのがいいというのが、専門家による定説ではあるよう。だからといって、夫の体験(重度ディスレキシアの診断歴を持つ)などを見ても、大人になってからでも本人の「意欲」次第でどうにかしていくことができる場合もある。ましてや小学中学生ならば、本人の「意欲」を盛り上げていくことで、伸ばしていくことはまったくもって可能なのでしょう。

最後に、接する側の心構え整理:

・結果からこの子はよくできる・できないとジャッジするのでなく、「できるようにどうサポートするか」にフォーカスし続ける。

・自分を見てきて一番感情が乱れきつくあたってしまいがちな時というのが、うわあこんなこともできるんだねと喜んだ後、簡単に見えることにとても苦労してしかも間違えたりするとき。「期待」が曲者だなあとつくづく。自分がヒートアップしてきたなと思ったら、「できないで当たり前」くらいのスタンスに下げてみる。

・子供の成長は単純な一直線じゃないと思い出す。横ばいも下降も、外には見えない回路をあれこれ行き来し繋げている成長の過程。

・よい結果を出すことを全力でサポートしつつも、心の奥では、結果を手放す。

日々思い出していきたいです。

五人の学習を見てきて感覚的に掴んでいること、まだうまく言葉に表せないのですが、少しずつまとめていきたいです。