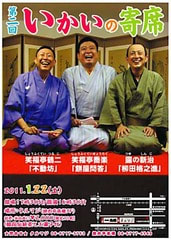

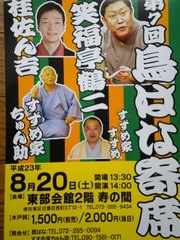

初芝の、鳥はなさん主催の、鳥はな寄席。

鶴二さん登場で、・・・・・・・今日も進化してドンドンよくなる、「らくだ」。

70人の大入満員・・・今回から東部会館に移しての、第七回「鳥はな寄席」。

一、すずめ家こごめ・・・・・・・・「延陽伯」

チラシにでている、すずめさんは用事の為、代役でこごめさんが登場。

「と、するとなんですか、家主さん、今日は、私に、嫁さんを世話しようと」

この前を省略して入るやり方は、大師匠の枝雀さんの得意技。

こんなところに、一門らしさが、大いに出ていますな・・・。

噺は、「延陽拍」、大きく詰まるところも無いが、リズム感に乗れぬだけに、

客も笑うのに、戸惑っている感じ・・・。

アマチュアとしては上手なのに、笑いがおきないというのは・・・笑いというのは、不思議なもんですな。

二、すずめ家ちゅん助・・・・・・「犬の目」

小噺、なぞかけを連発しながら、客の笑いをひき出し客席を和ませ、

たっぷりと時間を掛け客席をあたためていき、「犬の目」へ。

前座噺であるが、ベテランのちゅん助さんが演る「犬の目」、掠れた味がある。

聴けば、プロとして演っておられてもおかしくない経歴。

ゲストを立てて、サッカーでいうアシストに徹する「鳥はな寄席」のちゅん助さん、

これからも演目と共に注目ですな。

三、桂佐ん吉・・・・・・・・・・・・・・「皿屋敷」

一門の某師匠の品川プリンス事件(一寸書けない)をマクラに・・・夏はやはり、怪談と。

そして、幽霊と化物の違いについて、基本的には、人間と動物の違いですが、

すべての人が、幽霊になれるのではなく、美人だけに限られております、ブスの方はやはり、化物に。

噺は「皿屋敷」、さすが、正統派の一門、夏の噺なのに秋風が漂う、端正な高座。

お菊さんがが有名になり、近在から見たい人が押し寄せ、お菊饅頭に、お菊煎餅などみやげもんがいっぱい。

一番の売れ筋は、お菊煎餅、家に持って帰ると、10入りの煎餅が、なぜか9枚入りに・・・洒落てますな。

梅田の、まいべすと落語会で大ネタにも挑戦して充実の、佐ん吉さん。

今日のように、育ち盛りの噺家さんの、新ネタ(私にとっての)に出会えるのは、楽しいもんですな。

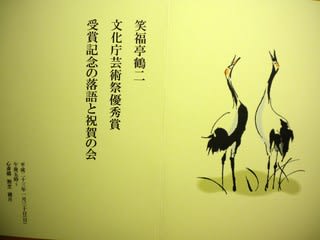

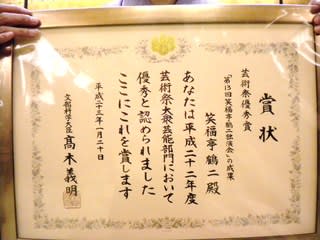

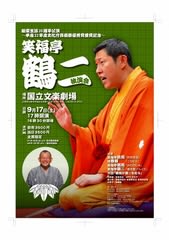

四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・「らくだ」

今日で、三回目だが、聴くたびごとに、安定感を増す、鶴二さんの「らくだ」

パシリの紙屑屋が酒を呑んでから、本性を表わし、居直ってくる様は、絶品だが、

回を重ねる度に、香典や酒肴を集めて回るところでも、じっくりと面白味が増している。

お客さんの一言「今日の鶴二さんの「らくだ」、時間が、少しも長く感じなかった」と、

これこそが、最高の賛美ですな。

9月17日の独演会にむかって、更に磨きのかかる鶴二さんの「らくだ」

感動の時は、日々、近づきますな・・・・。

鶴二さん、今後の「らくだ」の予定(解っている範囲で・・・・)

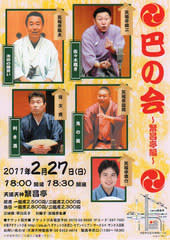

8月27日(土)PM6:30・・にしんそば松葉と笑福亭鶴二の会・・・京都にしんそば松葉・・TEL075-871-4929

8月28日(日)PM2:00・・正覚寺寄席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・南海「粉浜」正覚寺本堂TEL06-6671-6229

9月10日(土)PM1:15・・土塔庵寄席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土塔庵(深井)・・・・・・・TEL06-6845-2258

9月17日(土)PM5:00・・笑福亭鶴二独演会・・・・・・・・・・・・・・・・・国立文楽劇場・・・・・・・(・前売券、完売。)

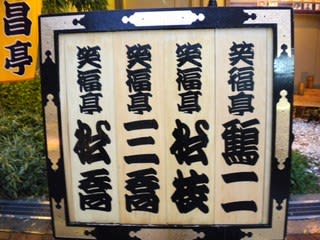

第7回・鳥はな寄席

2011年8月20日(土)午後2:00開演

東部会館 2階

一、すずめ家こごめ・・・・・・・・「延陽伯」

二、すずめ家ちゅん助・・・・・・「犬の目」

三、桂佐ん吉・・・・・・・・・・・・・・「皿屋敷」

仲入り

四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・「らくだ」

三味線・・・さやか

鳴物・・・・・佐ん吉

笛・・・・・・・つばめ

お茶子・・・ふじこ

打上げの会場

右から、鶴二さん、佐ん吉さん、井上さんに、ちゅん助さん。

お世話のお嬢さんたち。・・・・・右の方は三味線のさやかさん、か。

ハゲの刺身、特に肝が美味。

脂がのった美味しい、秋刀魚の刺身。

にほんブログ村に参加中。

クリックで応援、よろしくでおます。

↓↓↓