6/28(土)13時30分よりNHK文化センター京都にて、ショパン「ワルツ全曲②」を開催します。

今回は、初期の2曲の他、第5~8番(Op,42、OP.64-1~3)の計6曲。

ショパンの生前に出版されたOp.番号は、Op.65(チェロソナタ)まで。

ということは、この5~8番(Op.64)のワルツは、ショパンのほぼ生涯最終時期の出版作品だということ。

ショパンが死の病床で書き残した「マズルカ」(へ短調)の時にも気づき、マズルカシリーズの時に書いたのですが、

今回また同様に「ショパン晩年の凄いこと」に気づきました。

つまり、(8番(Op.64-3)のワルツについて)

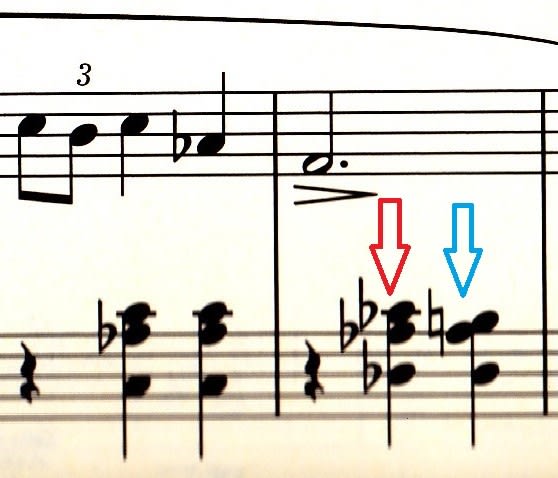

短い1曲の中で、同じ音型を使いながら、いかに多くの調性に移調できる(カラーが変わる)か。

わずか3分の曲の中に、なんと14もの調が出現するのです!

……他に、ワルツって「回転」なんだ、ということを、弾いていて身体的に、

また音型的に感じたこともお話する予定。

今回は、初期の2曲の他、第5~8番(Op,42、OP.64-1~3)の計6曲。

ショパンの生前に出版されたOp.番号は、Op.65(チェロソナタ)まで。

ということは、この5~8番(Op.64)のワルツは、ショパンのほぼ生涯最終時期の出版作品だということ。

ショパンが死の病床で書き残した「マズルカ」(へ短調)の時にも気づき、マズルカシリーズの時に書いたのですが、

今回また同様に「ショパン晩年の凄いこと」に気づきました。

つまり、(8番(Op.64-3)のワルツについて)

短い1曲の中で、同じ音型を使いながら、いかに多くの調性に移調できる(カラーが変わる)か。

わずか3分の曲の中に、なんと14もの調が出現するのです!

……他に、ワルツって「回転」なんだ、ということを、弾いていて身体的に、

また音型的に感じたこともお話する予定。