伊藤仁斎の子供の一人だ。異母兄に著名な伊藤東涯。

伊藤梅宇(天和3年8月19日or 20日~延享2年10月28日、享年63歳)は36才の時に山崎闇斎の高弟佐藤直方(和田英松『芸備乃学者』、明治書院)の影響が濃厚に残っていた備後福山に藩儒としてやってきた。

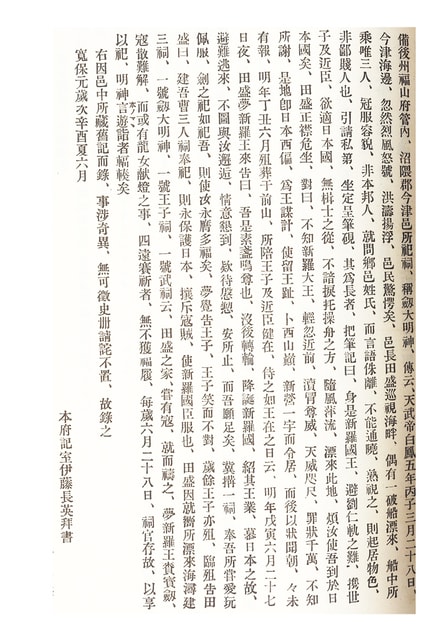

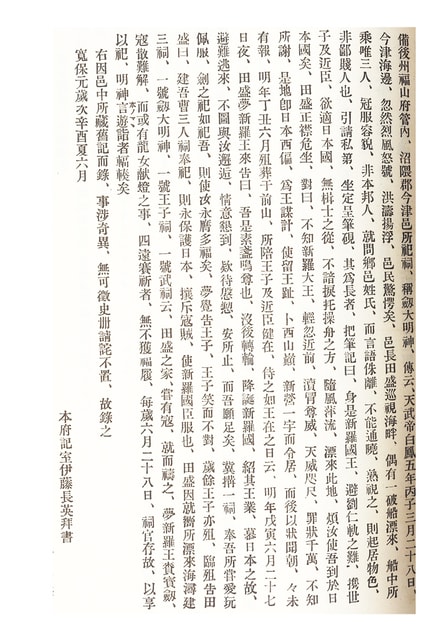

梅宇は沼隈郡今津村の村鎮守の縁起(寛保元年夏6月)を書いた人物のとしてこのBLOGで何度か取り上げてきた。

撰文の依頼者は河本伝十良(郎)信定(弥吉之政の父親、1751年没)

梅宇が今日文学史上の人物として取り上げられるのは井原西鶴の実名:平山藤五だと父親から聞いた伝聞情報らしいが後世の人間にもたらしたことからだが、校訂者が指摘するように、湯島聖堂に有難く孔子廟を祀る中国崇拝が横溢する思想状況の中で、偏狭な日本主義に陥ることなく、中国よりも本朝(日本)の教養に対して広い自覚的関心を寄せた梅宇の姿勢には現代人から見ても感心させられるものがある。叙述の仕方は逸話の集成。そういう意味では具体例の提示に留まり、至って単純。

この人物の著書は今日多くが行方不明状態のようだが、唯一の例外として、最近まで亀井伸明校訂『見聞談叢』、岩波文庫が刊行されていた。

わたしがアマゾンから入手したのはかなり傷んだ昭和15年刊版だった。扉に校訂者の献本(筒井鞏二宛)の書き込みがあった。筒井は伊賀上野(当時の伊賀上野町福居町)在住の旧制中学の教師だった人物のようだ。

三重県立上野中学:筒井鞏二きょうじ先生(漢文担当)。BLOGの主の伊室一義の嫁さんは尾道出身のようだ。⇒伊室家の家族写真。2014年撮影のポートレート(特定は可能だが・・・ここままでにしておこう)

校訂者:亀井の論文。亀井は三重県出身で京都帝大に在籍していたのだろか。

一昨日アマゾンに屯する古書店(古物商)経由で入手した昭和15年版が粗〇品だったので、「日本の古本屋」登録店で買い換えた『見聞談叢』、1996年版

和田英松『芸備乃学者』には黒川道祐・佐藤直方(山崎闇斎=崎門の三傑の一人、藩主水野勝種の師匠)・永田養庵(崎門の重鎮、水野家家臣の出)・菅茶山を取り上げている。紙数の多くは佐藤と菅の記事で占められている。福山藩では伊藤仁斎の学派は後出組だった。

和田英松『芸備乃学者』には黒川道祐・佐藤直方(山崎闇斎=崎門の三傑の一人、藩主水野勝種の師匠)・永田養庵(崎門の重鎮、水野家家臣の出)・菅茶山を取り上げている。紙数の多くは佐藤と菅の記事で占められている。福山藩では伊藤仁斎の学派は後出組だった。

伊藤梅宇関係の史料が福山城博物館に所蔵

◇「ワシは金を貯める、お前は耕せ!

生きる世界への広がり(以下全文引用)

読書三昧だった私に、ある時、父が言葉をかけてきた。父は、まだ生きる気力を出しきれないままの私にこう言ったのである。

「一義、ワシは金を貯める。お前は畑で食糧を作ってくれ。高い闇物資を買わんで済むようにな」

その頃の父は、三重県内の配給統制を司る食糧公団(のち営団)三重支部のサラリーマンになっていた(戦前まで理事長を務めていた上野米穀商業組合はその傘下に入っていた)。

物不足、食糧不足の時代である。堅実な勤め先を持った身でも、子ども3人を抱えた家族を養っていくことは並大抵のことではない(上の2人の姉は既に他家に嫁ぎ、3番目の妙子は母の実家の養子になっていた)。

敗戦後の急激なインフレーションで高騰する食糧を手に入れることすら厳しい世相だ。だが幸いなことに、比較的裕福な米穀商だった昭和一桁の頃(まさに昭和恐慌の頃だ)、困窮した農家から米だけでなく田畑も買い受けていた時期があった。その頃買い取った農地を合計すると、膨大な美田を持つ大地主になっていた。しかし、その田んぼは遠いところにあって小作農から地代を得ているだけだった。幸い、家から300mほどのところにも1反(約300坪=約1,000㎡)の畑を持っていたので、それを私が耕すことにした。これだけの広さの畑を手入れし、耕しさえすれば、一家が闇米を飼わずに食いつないでいくだけの作物は充分に確保できる。

敗戦による鬱屈した精神状態からはまだ解放されてなどいなかったが、身体を動かすことによって、却ってその心の曇りを晴らすことができるかもしれない。私は一時でも、自分が抱えている「負の思い」から抜け出したくて、父の申し入れを受けることにした。

幼い頃には扁平胸で虚弱だった私だが、中学から陸軍幼年学校、予科士官学校と経由してきた間に身体も鍛えられ、体力もついていた。戦時下と言えども、軍学校の生徒は、栄養状態の悪い「地方」を横目に、しっかりと食べさせてもらっていたこともあって、身体的にはきわめて頑強な健康体に育っていたのだ。

「いま、この身体を使わない手はない。いまは頭よりは身体だ」

そう思うと、気持ち的には“ひきこもり”状態からほんの半歩は前に進むことができるように思えるのだった。

そして私は、1反の田畑を耕す“にわか百姓”と化した。鋤、鍬を使った人力のみでの1反の耕作というのはけっこうな重労働だ。しかし、私はまったく苦にならなかったどころか、土に塗れることに夢中になることができた。そして、陸稲、イモ類、カボチャといった腹に溜まる炭水化物系のものを中心に、大根、トマト、大豆、スイカまで、ありとあらゆる作物を育て、収穫していくのだった。

昼間は懸命に耕し、農作物の世話に勤しむ。夜はまた読書に明け暮れる。そんな生活にもそれなりの充実感があった。必ずしも心の中のすべてが晴れ晴れとしてくるわけでもなかったが、田畑の耕作に集中しているときには、つまらない思いは吹き飛んだ。

一日の農作業を終えての夕飯時、懐かしい人が訪ねてきたことがある。それは、中学時代の担任、筒井鞏二きょうじ先生だった。父と中学の同級生であった先生は、戦後もずっと伊賀上野にお住まいで、教員という職業にも変わりはなかった。復員後の私のことを心配して、様子を見に来てくださったのだ。敗戦をはさんでの4年ぶりの再会に、私もことのほかうれしかった。

「なんだ、元気そうじゃないか。良かった、良かった」

復員後の私の顔を見ると、ほとんどの大人は「良かった、良かった」を繰り返してくれたものだが、筒井先生も例外ではなかったので、この時ばかりはおかしかった。

戦後、年長の大人たちは、若者が地元に戻って来ることを心底よろこんでくれていたのだ。私よりもう少し年上の出征兵士には、もちろん多くの戦死者がいたし、例え生きていても、さまざまな事情からなかなか復員できずにいる者が少なくなかったのだ。戦地で死んだものと、諦められてしまった人間も多くいたはずだ。

先生は柔らかい笑顔で、率直に問うてきた。

「で、いまはどんな暮らしぶりなんだ?」

私は、机の上に積んであった文学全集を指さした。

「毎日、あんなものを読んでます。昼間は畑仕事で手一杯ですが…」

そう言いつつ、一番手前の見えやすいところにあった本が『若きウェルテルの悩み』であることに気づき、私は先生が漢文の教師であることを思い出して一瞬慌た。そして、その恋愛小説を隠そうとした。が、先生の方が先に本を手に取ってしまった。

「おお、ゲーテか。いいじゃないか。お前ぐらいの歳のころには、オレも読んだ。まぁ、ウェルテルみたいに、死んじまったらイカンけどな。せっかく生きて帰ってきたんだからな」

あとから聞けば、筒井先生は、4年前に幼年学校へ送り出してから、私のことをずっと気にかけてくださっていたという。私の何年か上の先輩たちの中にはやはり戦死した者もいて、それには先生の教え子も含まれていたのだ。私たち復員者に対する大人たちの「良かった良かった」の言葉は、真摯に子どもたちと向き合い、誠実に教員という職務を果たしていた筒井先生のような人が発する時、まさに掛け値なしの心からの喜びがこもっていた。

筒井先生は何気なく言っただけなのかもしれない。しかし私には、はじめて家族以外の親しい人に自分の生還の事実を受け止めてもらえたことで、生きる世界への間口が少しだけ開かれたようだった。私は筒井先生の言葉を繰り返し味わっていた。そうだ、せっかく生きて帰ってきたのだ──。

「上の学校へ行ったらどうか?」とT先生

旧制高校へと心が揺れる

その日も相変わらず畑の手入れに余念がなかった。秋から収穫されるネギや白菜が終わり、割に育ちやすいジャガイモの植え付けを始める。鍬でもって土を掘り返す作業をしていると、畑の向かえ側で大工が家を立て始めていた。どんな人の家だろう。そう思いながら、種イモの植え付けが終わるまでの2週間ほどが過ぎてみると、その家の住民が判明したのだ。

何と、中学で熱心に幼年学校進学を勧めていた、あのT先生の家ではないか。4年前の教室での言葉がよみがえってきた。

「幼年学校に行ってみろ。白い手袋をはめて、飛行機に乗り込むときなんか、こんな風に敬礼するんだぞ(ここでかっこよく敬礼なんかをして見せる)。どうだ、かっこいいだろ…」

私の学年では、私を含めて2人しか幼年学校に合格しなかったが、上級生の中には、T先生の勧めで何人かが士官学校に進んでいた。その中には、将校となって戦地で散っていった者もいると聞いていた。

最初はT先生も気づかなかったようだが、自分の家の前で黙々と畑仕事をしている若者はやはり目立ったらしい。私は初め無視を決め込んでいたが、ある時、先生の方から近づいてきた。

「伊室か、元気にやっていたか。良かった、良かった」

この「良かった、良かった」という声をかけられてさすがに黙ってやり過ごすことはできない。以前から知っていたT先生からの言葉とは思えない温かさを感じた。そこで私は、いまようやく気がついたというふりをして、麦わら帽子を脱ぎつつ、返答をした。

「T先生…。ご無沙汰しております。東京から復員してまいりました…」

そのあと自分から何を話していいかわからなかったので、私は言葉に詰まった。しばらくの沈黙ののち、先生は言った。

「お前、勉強の方はどうした。その歳で、お前ぐらいの成績なら、上の学校へ行ったらどうか?」

先生は何を言い出すのだろうと訝いぶかって、しばらく口ごもったが、自然と次の言葉が出てきた。

「いえ…、いまは百姓をしていますから、これでいいんです…」

私がきっぱりと言い切ってしまったので、先生は説得口調になって言い返してきた。

「いや、学校へは行った方がいい。農業をやるんなら、三重農専へ行けばいいだろう」

T先生は諭すように言ってくれたが、その時、なぜか私の身体は先生の方を向かないままだった。正直に言えば、「いま、あなたとは話したくない…」と心の中で叫んでいたほどだった。

思わず、「いや…、いいんです」と吐き捨てるように返答し、先生に背を向けて無愛想に鍬を土に入れつづけた。先生は私を見ていたのかどうか…、私の後ろ姿に言葉をかけた。

「そうか…、まぁ、身体さえ丈夫なら、何だってできるからな。生きててくれて良かった…」

その時、私は「はっ」とした。T先生の最後の物言いが引っかかったのだ。「生きててくれて良かった」という一言だ。それは筒井先生の「せっかく生きて帰ってきたんだからな」という言葉と、何かが通じ合っていた。いや、それ以上に、「死ななくて良かった」という反対の意味が深く響きわたってていることに強く心を動かされたのだ。しかし、先生のその思いの重みを受け止めつつも、私は先生の方を振り返ることもなく、黙々と耕しつづけたのだった。

そして、T先生は寂しそうに言い放って、新築の家の中に戻っていった。

「達者でいろよ、もう死ぬ理由はないんだからな」

いま思えば、T先生にとっての戦後は、自分が軍隊への道に送り出した全ての生徒に対する、深い贖罪の時間だったのだ。かつて自分が積極的にかつて幼年学校への勧誘をしたために、軍以外の上級学校での勉学の道を途絶えさせ、ことによっては死に至らしめたという自分への自責と、私を含むすべての生徒たちへの後ろめたさが、先生の心の底に沈んでいたのだ。

振り返ると、一瞬だけT先生の背中だけが見え、そしてその背中は家の中に吸い込まれていった。

このときT先生が口にした「上の学校へ行ったらどうか?」という言葉は、しばらく私の脳裏を離れなかった。一方で、「今さら学校だなんて…」という反発がなかったわけではないが…。

正直なところを言えば、上級の学校に未練がないわけではなかった。戦後でもまだ旧制の学制が存在し、陸軍幼年学校卒業資格があれば、高等学校には編入が許されたからだ。心は揺れていた。

ちなみに、幼年学校では卒業成績の上位3番までは、天皇陛下から時計を賜ることになっている。いわゆる恩賜の時計だ。この時計をもらった者は、ほとんど無条件で旧制高等学校に編入学ができた。実際、同期では2番で卒業したK君は三高へ、3番のW君は一高へ、それぞれすんなりとで編入学を果たしている(1番のH君は身体をこわし、残念ながら編入学は叶わなかったが、後に早稲田に入った)。

そこに友人から連絡があり、高等学校の編入試験を受けてみろと言われ、京都にある第三高等学校の編入試験を受けることにした。昭和20年の11月だったと思う。試験と言っても、学科試験はなく、口頭試問だけだった。」

伊藤梅宇(天和3年8月19日or 20日~延享2年10月28日、享年63歳)は36才の時に山崎闇斎の高弟佐藤直方(和田英松『芸備乃学者』、明治書院)の影響が濃厚に残っていた備後福山に藩儒としてやってきた。

梅宇は沼隈郡今津村の村鎮守の縁起(寛保元年夏6月)を書いた人物のとしてこのBLOGで何度か取り上げてきた。

撰文の依頼者は河本伝十良(郎)信定(弥吉之政の父親、1751年没)

梅宇が今日文学史上の人物として取り上げられるのは井原西鶴の実名:平山藤五だと父親から聞いた伝聞情報らしいが後世の人間にもたらしたことからだが、校訂者が指摘するように、湯島聖堂に有難く孔子廟を祀る中国崇拝が横溢する思想状況の中で、偏狭な日本主義に陥ることなく、中国よりも本朝(日本)の教養に対して広い自覚的関心を寄せた梅宇の姿勢には現代人から見ても感心させられるものがある。叙述の仕方は逸話の集成。そういう意味では具体例の提示に留まり、至って単純。

この人物の著書は今日多くが行方不明状態のようだが、唯一の例外として、最近まで亀井伸明校訂『見聞談叢』、岩波文庫が刊行されていた。

わたしがアマゾンから入手したのはかなり傷んだ昭和15年刊版だった。扉に校訂者の献本(筒井鞏二宛)の書き込みがあった。筒井は伊賀上野(当時の伊賀上野町福居町)在住の旧制中学の教師だった人物のようだ。

三重県立上野中学:筒井鞏二きょうじ先生(漢文担当)。BLOGの主の伊室一義の嫁さんは尾道出身のようだ。⇒伊室家の家族写真。2014年撮影のポートレート(特定は可能だが・・・ここままでにしておこう)

校訂者:亀井の論文。亀井は三重県出身で京都帝大に在籍していたのだろか。

一昨日アマゾンに屯する古書店(古物商)経由で入手した昭和15年版が粗〇品だったので、「日本の古本屋」登録店で買い換えた『見聞談叢』、1996年版

和田英松『芸備乃学者』には黒川道祐・佐藤直方(山崎闇斎=崎門の三傑の一人、藩主水野勝種の師匠)・永田養庵(崎門の重鎮、水野家家臣の出)・菅茶山を取り上げている。紙数の多くは佐藤と菅の記事で占められている。福山藩では伊藤仁斎の学派は後出組だった。

和田英松『芸備乃学者』には黒川道祐・佐藤直方(山崎闇斎=崎門の三傑の一人、藩主水野勝種の師匠)・永田養庵(崎門の重鎮、水野家家臣の出)・菅茶山を取り上げている。紙数の多くは佐藤と菅の記事で占められている。福山藩では伊藤仁斎の学派は後出組だった。伊藤梅宇関係の史料が福山城博物館に所蔵

◇「ワシは金を貯める、お前は耕せ!

生きる世界への広がり(以下全文引用)

読書三昧だった私に、ある時、父が言葉をかけてきた。父は、まだ生きる気力を出しきれないままの私にこう言ったのである。

「一義、ワシは金を貯める。お前は畑で食糧を作ってくれ。高い闇物資を買わんで済むようにな」

その頃の父は、三重県内の配給統制を司る食糧公団(のち営団)三重支部のサラリーマンになっていた(戦前まで理事長を務めていた上野米穀商業組合はその傘下に入っていた)。

物不足、食糧不足の時代である。堅実な勤め先を持った身でも、子ども3人を抱えた家族を養っていくことは並大抵のことではない(上の2人の姉は既に他家に嫁ぎ、3番目の妙子は母の実家の養子になっていた)。

敗戦後の急激なインフレーションで高騰する食糧を手に入れることすら厳しい世相だ。だが幸いなことに、比較的裕福な米穀商だった昭和一桁の頃(まさに昭和恐慌の頃だ)、困窮した農家から米だけでなく田畑も買い受けていた時期があった。その頃買い取った農地を合計すると、膨大な美田を持つ大地主になっていた。しかし、その田んぼは遠いところにあって小作農から地代を得ているだけだった。幸い、家から300mほどのところにも1反(約300坪=約1,000㎡)の畑を持っていたので、それを私が耕すことにした。これだけの広さの畑を手入れし、耕しさえすれば、一家が闇米を飼わずに食いつないでいくだけの作物は充分に確保できる。

敗戦による鬱屈した精神状態からはまだ解放されてなどいなかったが、身体を動かすことによって、却ってその心の曇りを晴らすことができるかもしれない。私は一時でも、自分が抱えている「負の思い」から抜け出したくて、父の申し入れを受けることにした。

幼い頃には扁平胸で虚弱だった私だが、中学から陸軍幼年学校、予科士官学校と経由してきた間に身体も鍛えられ、体力もついていた。戦時下と言えども、軍学校の生徒は、栄養状態の悪い「地方」を横目に、しっかりと食べさせてもらっていたこともあって、身体的にはきわめて頑強な健康体に育っていたのだ。

「いま、この身体を使わない手はない。いまは頭よりは身体だ」

そう思うと、気持ち的には“ひきこもり”状態からほんの半歩は前に進むことができるように思えるのだった。

そして私は、1反の田畑を耕す“にわか百姓”と化した。鋤、鍬を使った人力のみでの1反の耕作というのはけっこうな重労働だ。しかし、私はまったく苦にならなかったどころか、土に塗れることに夢中になることができた。そして、陸稲、イモ類、カボチャといった腹に溜まる炭水化物系のものを中心に、大根、トマト、大豆、スイカまで、ありとあらゆる作物を育て、収穫していくのだった。

昼間は懸命に耕し、農作物の世話に勤しむ。夜はまた読書に明け暮れる。そんな生活にもそれなりの充実感があった。必ずしも心の中のすべてが晴れ晴れとしてくるわけでもなかったが、田畑の耕作に集中しているときには、つまらない思いは吹き飛んだ。

一日の農作業を終えての夕飯時、懐かしい人が訪ねてきたことがある。それは、中学時代の担任、筒井鞏二きょうじ先生だった。父と中学の同級生であった先生は、戦後もずっと伊賀上野にお住まいで、教員という職業にも変わりはなかった。復員後の私のことを心配して、様子を見に来てくださったのだ。敗戦をはさんでの4年ぶりの再会に、私もことのほかうれしかった。

「なんだ、元気そうじゃないか。良かった、良かった」

復員後の私の顔を見ると、ほとんどの大人は「良かった、良かった」を繰り返してくれたものだが、筒井先生も例外ではなかったので、この時ばかりはおかしかった。

戦後、年長の大人たちは、若者が地元に戻って来ることを心底よろこんでくれていたのだ。私よりもう少し年上の出征兵士には、もちろん多くの戦死者がいたし、例え生きていても、さまざまな事情からなかなか復員できずにいる者が少なくなかったのだ。戦地で死んだものと、諦められてしまった人間も多くいたはずだ。

先生は柔らかい笑顔で、率直に問うてきた。

「で、いまはどんな暮らしぶりなんだ?」

私は、机の上に積んであった文学全集を指さした。

「毎日、あんなものを読んでます。昼間は畑仕事で手一杯ですが…」

そう言いつつ、一番手前の見えやすいところにあった本が『若きウェルテルの悩み』であることに気づき、私は先生が漢文の教師であることを思い出して一瞬慌た。そして、その恋愛小説を隠そうとした。が、先生の方が先に本を手に取ってしまった。

「おお、ゲーテか。いいじゃないか。お前ぐらいの歳のころには、オレも読んだ。まぁ、ウェルテルみたいに、死んじまったらイカンけどな。せっかく生きて帰ってきたんだからな」

あとから聞けば、筒井先生は、4年前に幼年学校へ送り出してから、私のことをずっと気にかけてくださっていたという。私の何年か上の先輩たちの中にはやはり戦死した者もいて、それには先生の教え子も含まれていたのだ。私たち復員者に対する大人たちの「良かった良かった」の言葉は、真摯に子どもたちと向き合い、誠実に教員という職務を果たしていた筒井先生のような人が発する時、まさに掛け値なしの心からの喜びがこもっていた。

筒井先生は何気なく言っただけなのかもしれない。しかし私には、はじめて家族以外の親しい人に自分の生還の事実を受け止めてもらえたことで、生きる世界への間口が少しだけ開かれたようだった。私は筒井先生の言葉を繰り返し味わっていた。そうだ、せっかく生きて帰ってきたのだ──。

「上の学校へ行ったらどうか?」とT先生

旧制高校へと心が揺れる

その日も相変わらず畑の手入れに余念がなかった。秋から収穫されるネギや白菜が終わり、割に育ちやすいジャガイモの植え付けを始める。鍬でもって土を掘り返す作業をしていると、畑の向かえ側で大工が家を立て始めていた。どんな人の家だろう。そう思いながら、種イモの植え付けが終わるまでの2週間ほどが過ぎてみると、その家の住民が判明したのだ。

何と、中学で熱心に幼年学校進学を勧めていた、あのT先生の家ではないか。4年前の教室での言葉がよみがえってきた。

「幼年学校に行ってみろ。白い手袋をはめて、飛行機に乗り込むときなんか、こんな風に敬礼するんだぞ(ここでかっこよく敬礼なんかをして見せる)。どうだ、かっこいいだろ…」

私の学年では、私を含めて2人しか幼年学校に合格しなかったが、上級生の中には、T先生の勧めで何人かが士官学校に進んでいた。その中には、将校となって戦地で散っていった者もいると聞いていた。

最初はT先生も気づかなかったようだが、自分の家の前で黙々と畑仕事をしている若者はやはり目立ったらしい。私は初め無視を決め込んでいたが、ある時、先生の方から近づいてきた。

「伊室か、元気にやっていたか。良かった、良かった」

この「良かった、良かった」という声をかけられてさすがに黙ってやり過ごすことはできない。以前から知っていたT先生からの言葉とは思えない温かさを感じた。そこで私は、いまようやく気がついたというふりをして、麦わら帽子を脱ぎつつ、返答をした。

「T先生…。ご無沙汰しております。東京から復員してまいりました…」

そのあと自分から何を話していいかわからなかったので、私は言葉に詰まった。しばらくの沈黙ののち、先生は言った。

「お前、勉強の方はどうした。その歳で、お前ぐらいの成績なら、上の学校へ行ったらどうか?」

先生は何を言い出すのだろうと訝いぶかって、しばらく口ごもったが、自然と次の言葉が出てきた。

「いえ…、いまは百姓をしていますから、これでいいんです…」

私がきっぱりと言い切ってしまったので、先生は説得口調になって言い返してきた。

「いや、学校へは行った方がいい。農業をやるんなら、三重農専へ行けばいいだろう」

T先生は諭すように言ってくれたが、その時、なぜか私の身体は先生の方を向かないままだった。正直に言えば、「いま、あなたとは話したくない…」と心の中で叫んでいたほどだった。

思わず、「いや…、いいんです」と吐き捨てるように返答し、先生に背を向けて無愛想に鍬を土に入れつづけた。先生は私を見ていたのかどうか…、私の後ろ姿に言葉をかけた。

「そうか…、まぁ、身体さえ丈夫なら、何だってできるからな。生きててくれて良かった…」

その時、私は「はっ」とした。T先生の最後の物言いが引っかかったのだ。「生きててくれて良かった」という一言だ。それは筒井先生の「せっかく生きて帰ってきたんだからな」という言葉と、何かが通じ合っていた。いや、それ以上に、「死ななくて良かった」という反対の意味が深く響きわたってていることに強く心を動かされたのだ。しかし、先生のその思いの重みを受け止めつつも、私は先生の方を振り返ることもなく、黙々と耕しつづけたのだった。

そして、T先生は寂しそうに言い放って、新築の家の中に戻っていった。

「達者でいろよ、もう死ぬ理由はないんだからな」

いま思えば、T先生にとっての戦後は、自分が軍隊への道に送り出した全ての生徒に対する、深い贖罪の時間だったのだ。かつて自分が積極的にかつて幼年学校への勧誘をしたために、軍以外の上級学校での勉学の道を途絶えさせ、ことによっては死に至らしめたという自分への自責と、私を含むすべての生徒たちへの後ろめたさが、先生の心の底に沈んでいたのだ。

振り返ると、一瞬だけT先生の背中だけが見え、そしてその背中は家の中に吸い込まれていった。

このときT先生が口にした「上の学校へ行ったらどうか?」という言葉は、しばらく私の脳裏を離れなかった。一方で、「今さら学校だなんて…」という反発がなかったわけではないが…。

正直なところを言えば、上級の学校に未練がないわけではなかった。戦後でもまだ旧制の学制が存在し、陸軍幼年学校卒業資格があれば、高等学校には編入が許されたからだ。心は揺れていた。

ちなみに、幼年学校では卒業成績の上位3番までは、天皇陛下から時計を賜ることになっている。いわゆる恩賜の時計だ。この時計をもらった者は、ほとんど無条件で旧制高等学校に編入学ができた。実際、同期では2番で卒業したK君は三高へ、3番のW君は一高へ、それぞれすんなりとで編入学を果たしている(1番のH君は身体をこわし、残念ながら編入学は叶わなかったが、後に早稲田に入った)。

そこに友人から連絡があり、高等学校の編入試験を受けてみろと言われ、京都にある第三高等学校の編入試験を受けることにした。昭和20年の11月だったと思う。試験と言っても、学科試験はなく、口頭試問だけだった。」