軽井沢町議会が発行している「議会だより軽井沢」のNo.143 6月号(2024年7月25日発行)では「DX推進宣言」が取り上げられており、次の5カ条が示された。DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用した住民への行政サービスの維持向上を目指す取り組みである。

❶ 利用者目線・・・提供者の視点ではなく、利用者の ニーズに即した「DX」を推進します。

❷ 合理的配慮の提供・・・情報保障や意思疎通への配慮として、 「DX」を推進します。

❸ 業務改革・・・既存業務プロセスを根本的に見直し、 効率的かつ効果的な改善を行うために

「DX」を推進します。

❹ 人材育成・・・デジタル人材として職員を育成し、 全庁的に「DX」を推進します。

❺ 安心・安全・・・個人情報の保護やサイバーセキュリ ティの確保を最優先に「DX」を推進

します。

このDX化に向けての取り組みの中には、ペーパーレス化や町HPリニューアルなどが盛り込まれている。

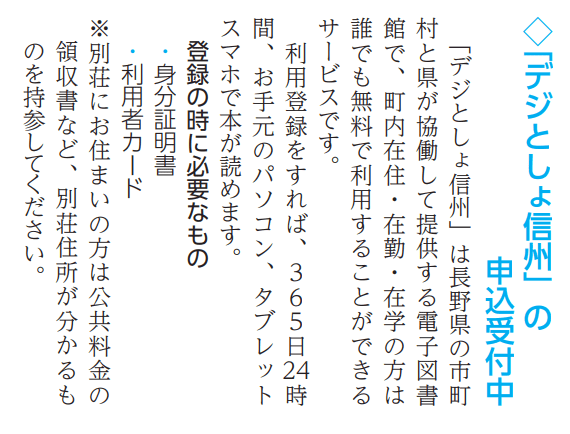

これに関連する内容として、同じ号で紹介されている議会での「一般質問」では、県が令和4(2022)年8月より県内77全ての市町村と協働し、図書館へ行かず24時間365日、誰でも・いつでも・どこでもタブレットやパソコンなどから電子図書が読める「デジとしょ信州」が始まったという話題が取り上げられた。

私は寡聞にしてこの「デジとしょ信州」のことを知らなかった。

6月8日に開催された議会での横須賀桃子議員と、町の担当課の質疑応答の要旨は次のようである。

「問 当町における「デジとしょ信州」の登録数は。また導入当初と比べて件数をどのように分析しているか。

生涯学習課長 5年度末で町民の約1%となる289件の登録だが、県主導による枠組み調整を優先したので、目標は定めなかった。

問 幅広く周知するには目標が必要だが。

生涯学習課長 まだ開始から2年なので、目標に関する協議はしていないが、検討したい。

問 すでに2年が経過したので目標は定めるべきである。

そこで伺うが、より多くの人に電子図書館を知ってもらう周知方法や利用率を高める取り組みとしてどのようなことを行っているか。

生涯学習課長 広報かるいざわ等での周知や、学校でのチラシ配布を行った。

今後、デジとしょ信州の登録方法や、デジタルアーカイブに関する説明会を開催する。

問 町は、視覚障がい者に対する点字図書の作成など、読者バリアフリーを推進しているが、今後、障がいの有無にかかわらず全ての人が読書を楽しむための新たな取り組みは。

生涯学習課長 今年度は、中軽井沢図書館に新設する防音室での対面朗読や、音声データの作成を予定している。

問 デジとしょ信州を利用するには電子機器が必要だが、町独自にタブレットの貸し出しなどは考えているか。

生涯学習課長 予算が伴うこともあり、貸し出しに関する研究はしていないが、頭の隅に置いておきたい。」

質疑応答の内容を見る限り、私が「デジとしょ信州」のことを知らなかったのは、特別私のアンテナが低かったのではなかったと思える内容である。

さて、この「デジとしょ信州」とはどのようなものか。軽井沢町のHPでキーワード検索をしてみたが、直接「デジとしょ信州」のことを説明する内容は見られず、広報誌「広報軽井沢」の図書館紹介のページに次の記事が見られた。

「広報軽井沢」の図書館の案内記事から

私の場合、軽井沢町の図書館に行って申請すれば利用できる仕組みになっていることが判ったが、もう少し詳しい情報を得たいと思い、県立長野図書館のHPを見ると、次の2回の発表内容とシステムの概念図が掲載されていた。

- 「市町村と県による協働電子図書館 事業の概要」(2022年4月28日)。

- 「市町村と県による協働電子図書館 事業の概要(2)」(2022年7月5日)。

デジとしょ信州概念図令和5(2023)年度版

この『事業の概要(2022年4月28日)』には、次のように記されている(一部割愛)。

「(1)図書館用の電子書籍サービス(電子図書館)とは?

公共図書館・公民館図書室のウェブサイトからリンクする電子図書館サイトで、ログインし、読みたい電子書籍を選び、借りて、読むことができるサービスです。個人向けの電子書籍とは異なり、公共図書館を通じたサービスが出 版社等から許諾されているものが対象となります。

・協働電子図書館は、『一般書の電子書籍貸出サービス』として、株式会社メディアドゥの『OverDrive』 をプロポーザルの結果選定しました。

・協働電子図書館のほか、県立⾧野図書館では、独自に『専門書の電子書籍閲覧サービス』を導入しま す。プロポーザルの結果、株式会社紀伊國屋書店の『KinoDen』を選定しました。

(3)市町村と県による協働電子図書館事業の目的

全ての県民が、居住する地域や世代の違い、障がいの有無等にかかわらず、いつでも、どこからでも、無償で、必要とする情報(電子書籍)にアクセスできる環境を構築するため、県内の公共図書館・公民館図書室が連携・ 協働し、県民の『学びの基盤づくり』と『公正な社会づくり』に寄与することが事業の目的です。

(4)市町村と県による協働事業である意義

協働で事業を実施する意義は、市町村と県とが協力し合うことによって、⾧野県内のすべての住民が、地域的・ 身体的・環境的・経済的なバリアを超えて、図書館を介して自由に情報へのアクセスができる環境を構築できること です。 地域の公共図書館・公民館図書室を通じて利用申込を行ったり、利用支援を受けられたりすることは、住民の皆さんにとって電子書籍をより身近に感じていただくことにつながります。また、電子書籍がきっかけとなり、リアルな図書館の良さにも改めて気付いていただくことや、一人一人が、学んだり、読書したりする際、自分にとっての“リアルと バーチャルのベストミックス”を選択できるようになるという期待もあります。さらに、各地域で作成されている歴史や文化、自然など、オリジナルの資料を電子化して、電子書籍の本棚に置 いて活用することも可能になります。」

また『事業の概要(2)(2022年7月5日)』には、より具体的な事業予算についての説明も見られる(一部のみ転載)。

「(2) 協働事業のしくみ

・予算面の協働

電子図書館の導入に必要となる①~③の経費を、各図書館の役割に応じて分担します。

① コンテンツ費用(電子書籍の購入費用。「買切型」と、期間や回数が限られる「制限型」が

ある)

② プラットフォーム費用(電子図書館サービスで電子的な本棚を使用するための基本料。月額)

③ 初期構築費用(サービスを提供するための Web サイト等の制作費用。初年度のみ)

市町村は、住民サービスの最前線として、住民ニーズに応じたコンテンツを選書し、①の費用を分担します。 県立図書館には、もともと市町村図書館等への支援という役割が求められています。このため、②③の費用 (サービス提供の基盤的経費)は、県が負担します。令和 4 年度は、初期コンテンツ費の一部(800 万 円)を県も負担します。令和 4 年度は、(公財)長野県市町村振興協会の宝くじ助成事業から、コンテンツ費として 2,000 万 円を助成していただけることになりました。宝くじ助成金は、高齢化少子化や防災対策、公園、教育、社会福 祉などの目的で、市町村が協力し合うことが効果的な事業に助成されるものです。当事業においては、県内 全 77 市町村が事業の趣旨に賛同したことによって、助成を受けることが可能になりました。 これによって、当初の計画より多いコンテンツ数(見込み:18,000 点)でサービスがスタートでき、「制限型」のコンテンツも含めて、ニーズに応じたコンテンツ増強(複本購入)も行える見込みとなっています。 長野県民 200 万人に豊かな読書環境を提供し、ニーズに応えていくために、今後もさまざまな工夫を行い ながら相当数のコンテンツを購入する予定です。」

事業の概要(2)から

ここから判ることは、県内の自治体のすべての図書館が協力して予算を出し合い、更に宝くじ助成金を受けることで、県独自に「デジタル図書館」をネット上に構築し、これを全ての県民が各自治体の図書館窓口を通じて申請することで、無料で利用できるものにしたということである。

この話を初めて知った時には、県内の図書館が収蔵している図書のデジタル化を行い、その内容を県民がどこからでもアクセスできる仕組みが出来上がったのかと思ったのであったが、そうではなかった。

電子図書館サービスが国内でどの程度進んでいるか、調べてみると次のようである。2024年7月1日に公表されたデータによると、サービスは2020年に始まり、直近では566の自治体で電子図書館の導入が行われている。

公共図書館の電子図書館導入状況

(一般社団法人 電子出版制作・流通協議会HPより)

各県ごとの導入率を見ると次のようであり、長野県は100%と群を抜いていることがわかる。図では割愛されているが、2位は福岡県で、3位が埼玉県である。

各県ごとの電子図書館導入率(同上資料から筆者作成)

私も早速「デジとしょ信州」の利用申し込みを軽井沢図書館の窓口で行い、IDとパスワードを発行していただいた。

「デジとしょ信州」のホームページは次の様で、この画面の右上「サインイン」から入り、IDとパスワードを入力して閲覧ができる。

「デジとしょ信州」のホームページ

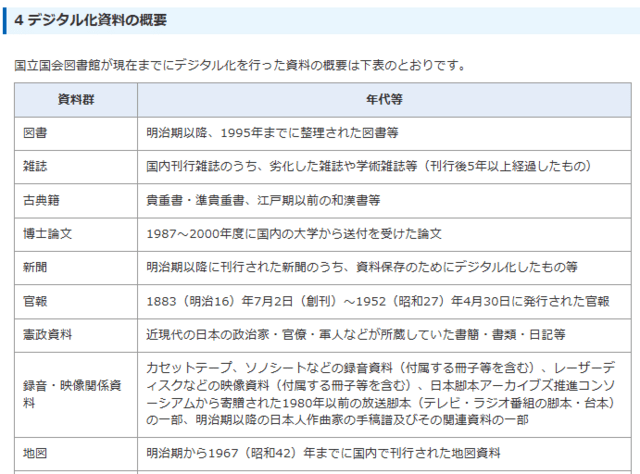

ところで、図書館というと、国立国会図書館の電子化はどうなっているのか、気になるところである。

HPで見ると、すでに資料のデジタル化は2020年度から始まっていて、2025年度を目標に進んでいる。

国立国会図書館収蔵資料のデジタル化概要(国立国会図書館HPより)

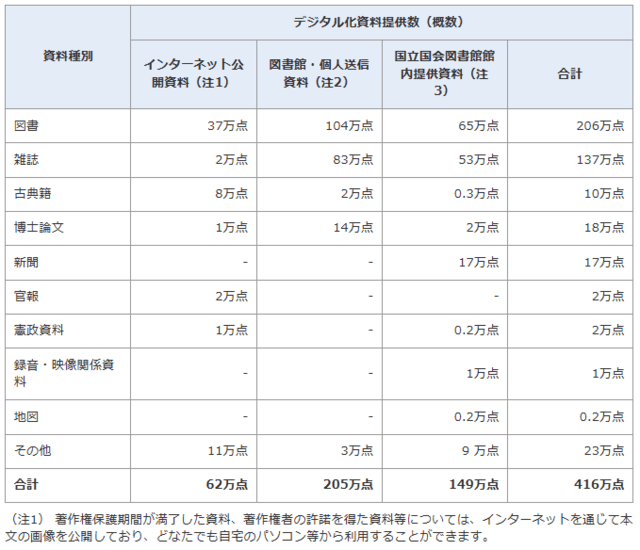

現在までにデジタル化を行った資料数は次のようであり、これらは「国立国会図書館デジタルコレクション」として、インターネットを通じて本文の画像が公開されている。また、インターネットで公開していない資料についても、地域の図書館経由または直接個人向け送信サービスが利用できると記されている。

インターネットで公開されている資料を閲覧するには、次のHPにアクセスして、キーワード検索する。資料は次の3つのランク分けがされている。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/

① ログインなしで閲覧可能

② 送信サービスで閲覧可能

③ 国立国会図書館内限定

①は文字通り、誰でもインターネットでキーワード検索するなどして、資料の内容を見ることができる。

②は、あらかじめネット経由で申請登録が必要になるが、私の場合もそうだが、すでに国会図書館に行き、「登録利用者カード」の発行を受け、パスワードを持っている場合には、このサイトにログインすることで、実質①と同様の扱いになり、資料の閲覧が可能である。

国立国会図書館デジタルコレクションのHP画面

「デジとしょ信州」と異なっているのは、「国立国会図書館デジタルコレクション」では自らの蔵書のデジタル化を行い、インターネットを通じて閲覧できるようになっていることである。これは、私が「デジとしょ信州」のことを知った時に最初に思い描いたものである。

先日、伏見康治さんの著作「伏見康治コレクションー1 紋様の科学」(2013年、日本評論社発行)を読みたくて、国会図書館に出かけたことがあったので(2024.7.12 公開当ブログ)、試しにキーワード検索をして探してみた。しかし、この書籍は見つけることができなかった。まだデジタル化ができていないようである。

国立国会図書館の蔵書点数は現在4600万点以上に達していて、上記表にあるとおり、現時点でデジタル化が済んでいるのは416万点ということである。

それではと、この本の元となった「数学セミナー」(1967~)を検索してみると、他の多くの記事と共に、「紋様の科学」の一連の記事が見つかり、デジタル化が済んでいることが判った。しかし、これらは全て「国立国会図書館内限定」の扱いになっていて、ネット上では閲覧することができなかった。

ただ、伏見康治氏に関連した著作は多数見ることができた。ログインなしですぐに閲覧できる資料はまだ少ないが、ログインすることで、国会図書館まで行かなくても非常に多くの情報にアクセスできることが判った。

こうした、貴重な資料を居ながらにして閲覧できるということは、このデジタル化の恩恵であり、首都圏と地方の格差を埋める大きな役割を果たしてくれる。便利ないい時代になってきた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます