新型コロナの第3波が襲い、2回目の緊急事態宣言が出されている中、この新型コロナ収束の切り札とされているワクチン承認のニュースが新聞で報じられた。

2月12日、厚労省の薬事・食品衛生審議会の部会が製造販売の承認を了承したという。承認を了承とは複雑な表現だが、具体的には2月14日に正式に特例承認されるということである。

2月12日、厚労省の薬事・食品衛生審議会の部会が製造販売の承認を了承したという。承認を了承とは複雑な表現だが、具体的には2月14日に正式に特例承認されるということである。

そのワクチンは2月12日にベルギーにあるファイザー社の工場から空輸されて、成田空港に到着した。2月17日から国立病院機構など100病院の医師や看護師ら1万人以上(当初の数字、その後4万人と報じられている)を対象として、先行接種が始まり、その後一般の医療従事者約370万人、次いで4月以降に65歳以上の高齢者約3,600万人、基礎疾患のある人など約1,000万人への優先接種が予定されている。

接種は全額国が負担することになっており、ワクチンの購入費用をはじめ関連費用ならびに国内外で開発されたワクチンを国内で生産するために必要な設備投資補助などを含めて、総額1兆6,000億円の政府予算が確保されている。

我々がワクチン接種を考える時に、二つの効果を期待する。一つは自身の感染予防や重症化防止であり、もう一つは集団免疫達成である。接種に際してはこうした効果と共にその副作用ももちろん気になる。

我々に馴染み深いワクチンは、毎年話題になるインフルエンザワクチンである。新型コロナのワクチンを考える前に、先ずこれまで接種を受けてきているインフルエンザワクチンについてあらためてみておきたい。

昨年秋、まだ今回の新型コロナの第3波の感染拡大が始まる前には、今季はインフルエンザと新型コロナ感染症の同時流行を指す「ツインデミック」ということが言われ、インフルエンザワクチンの接種が勧められた。インフルエンザにかかれば、新型コロナウイルスにもかかりやすくなるということで、ひとつのウィルスに感染すれば免疫系に負担がかかり、ほかのウィルスにも感染しやすくなるというのがその理由であった。

厚労省では前年よりもワクチンの準備量を増やし、過去最大規模の6,300万人分を準備したと報じられた。

我々夫婦もそうした言葉に従い、かかりつけの医院に事前に申し込み、その後10月中旬に接種を受けた。妻は有料、私は定期的な接種が推奨されている年齢を超えているため、公的な補助があり無料であった。インフルエンザワクチンの持つ感染や重症化の防止効果は約半年ほど持続すると言われている。

その後、厚労省が発表したデータによると、今季(今年度)のインフルエンザワクチン出荷量は、3,340万本と前季(昨年度)の2,960万本から13%増加しており、日本人の人口を1億2,400万人とすると、その26.9%に相当していた。ただ、厚労省が目指した6,300万人には及ばなかった。この6,300万人という数字は日本の人口の約50%に相当する。私はこの準備されたという数字を集団免疫を達成するためのものと考えていた。

季節性インフルエンザワクチンの供給本数(全国)・今年度と昨年度の出荷量

(厚労省発表資料より)

前述のように、インフルエンザワクチンに期待するところを、個々人の免疫獲得と集団免疫獲得というように考えていたが、その実態はどうなっているのだろうかと思い、今更ではあったがいくつか資料をあたってみた。

その結果、思いがけない記述に出会うことになった。インフルエンザワクチンには個人の感染予防効果などはあるものの、集団免疫効果は期待できないというのである。

先ず、ウィキペディアで「インフルエンザワクチン」の項を見ると冒頭次の記述に出会う。

「世界保健機関 (WHO) およびアメリカ疾病予防管理センター (CDC) は、生後6か月以上のすべての人々、特にインフルエンザへの罹患リスクの高い人々に対して、毎年のインフルエンザワクチン接種を推奨している。欧州疾病予防管理センター (ECDC) も同様に、高リスクの人々に対して、毎年インフルエンザワクチンを接種することを推奨している。・・・

接種してもインフルエンザを発症する可能性が全くなくなるわけではない。不活化インフルエンザワクチンによるインフルエンザの発症予防効果は、小児で25-60%、成人で50-60%とされている。2歳未満、65歳を超える高齢者では証拠の品質が低く効果のための結論が導けない。全ての人々がワクチンを接種しても、理論的に集団免疫の獲得には至らない。・・・ 」

最近報じられている新型コロナウイルスワクチンの有効性は95%といった数字をよく目にしているので、インフルエンザワクチンの発症予防効果が50-60%程度というのはいかにも低めである。2月17日の読売新聞には特に年齢を特定しないで、効果は30-60%と書かれていたりする。このことも意外であったが、それにも増して集団免疫が獲得できないとの記述には驚いた。

一体どういうことだろうかと思い、その部分の引用論文「成人予防接種のガイダンス 2016年改訂版」を見ると、確かに次の記述があった。

「 インフルエンザの流行指数(reproductive number:Ro)を 3~4 と考えると,集団免疫を 確立するための集団免疫閾値(herd immunity threshold:HIT)は 66~75%になります(集団 免疫閾値=[(Ro-1)/Ro]×100%として計算で きる)。これは,予防対象人口のこの割合にワクチンを接種すると,理論上は感染拡大を防止 できるということを意味します。しかし,これ にはワクチン接種による抗体獲得効率がHIT以 上であるという前提条件が必要です。抗体獲得効率がHIT以下の数値であれば,対象者の100% にワクチンを接種してもHITに至らないという 計算になります。残念ながら,インフルエンザワクチン接種の抗体獲得率は 50~70%程度と考えられており,HITを達成することは難しいと予測されます。・・・ 」

流行指数(R0)とは、最近TVでもよく聞くようになった基本再生産数のことである。また、ウィキペディアの「発症予防効果」に対して「抗体獲得確率」という用語が出てきたが、両者の数値も近いのでここでは同じことを意味しているのであろうと理解するが、いずれにしてもインフルエンザワクチンでは集団免疫が期待できないということはちょっとした衝撃であった。

理論の教えるところからすればそのとおりであるし、実際考えてみれば、ワクチンの効果についても、例年数千万人がワクチン接種を受けているにもかかわらず、千万人規模での感染者が出、インフルエンザを直接の死因とする死者数は数千人を数えている。

さらに、超過死亡としてカウントされる(インフルエンザを直接の死因としないが、インフルエンザに感染しなければ死亡することはなかった人数も加えたもの)人数を見ると年によっては1万人が死亡しているという現実に出会うことになり、インフルエンザワクチンの実力は私が勝手に想像していたレベルとは違っているようである。

集団免疫は、多くの国民がワクチン接種などにより免疫を獲得することで、ワクチン接種を何らかの理由で受けることのできない人々を護ることができる、そういうものだと考えてきたが、インフルエンザワクチン接種の推奨というのは、集団免疫は得られないことが判ったうえでの国の方策であった。

厚労省が公表している人口動態統計によるとインフルエンザによる死亡者数は次のようである。最近10年間をみるとインフルエンザによる死亡者数は年々増加傾向にあり、直近の数値では2019年が3,575人である。

厚労省・人口動態統計にみるインフルエンザ死亡者推移(筆者作成)

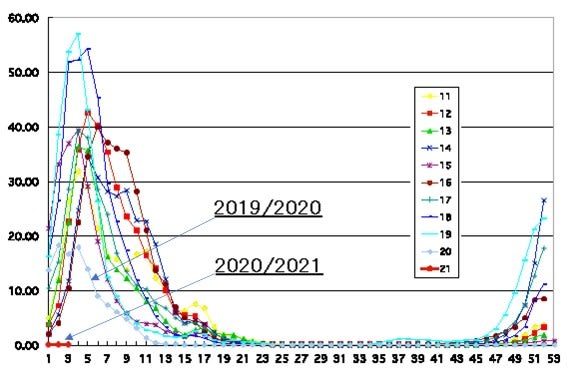

そのインフルエンザの流行であるが、今季はこれまでに比べ異例な状態になっている。次の2つのグラフはいずれも国立感染症研究所がまとめたインフルエンザの発生数を示すものだが、全国約5,000のインフルエンザ定点医療機関を受診した患者数が週ごとに把握されている。

図1は、2018年9月3日から2021年1月31日までの報告数の推移を示している。2018年から2019年にかけての季節性インフルエンザ発生ピークは平均的なものであるが、2019年から2020年にかけての発生ピークには特異な落ち込みが見られ、2020年から2021年にかけてのシーズンは、今の時期には既に立ち上がり始めていていいはずであるが、未だほとんど感染者の発生が見られず、極めて特異な状況になっていることがわかる。

図1.2018年9月3日(36週)から2021年1月31日(4週)までのインフルエンザ報告数の推移(厚労省 Press Release 令和3年2月5日より転載)

図2は同じデータを10年前から年ごとに重ね合わせたものであるが、2020年(2019/2020)と2021年(2020/2021)がそれまでとは違った変化を示していることがわかる。特に2021年度の異常ぶりがここでも際立っている。

図2.2011年から2021年(途中)までのインフルエンザ報告数の推移

(国立感染症研究所 過去10年との比較グラフ・2021.2.5更新から転載)

このように今季はインフルエンザの流行は起きず、ツインデミックにはならずに新型コロナウイルスの独り舞台になっている。

前季、2019/2020のインフルエンザの流行曲線に起きていたピークのいくつかのへこみについては、新型コロナウイルス発生の影響による「ウイルス干渉」が起きたとの解釈が出されているが、2020/2021も同様のことがより顕著に起きているのだろうか。

このウイルス干渉という現象は、まだ動物実験だけの話で、人間では確認されていないというが、感染力の強いウイルスが、弱いウイルスを駆逐するものとされる。

具体的には、ウイルス感染に対して免疫細胞が出すウイルスを攻撃するタンパク質サイトカインが、後からやってくるウイルスの侵入を防ぐというもので、前記の同時感染とは逆の考え方である。

具体的には、ウイルス感染に対して免疫細胞が出すウイルスを攻撃するタンパク質サイトカインが、後からやってくるウイルスの侵入を防ぐというもので、前記の同時感染とは逆の考え方である。

もし今季起きていることをウイルス干渉と見るならば、例年のインフルエンザ感染者数と同じレベルの千万人規模の新型コロナウイルス感染が起きてインフルエンザの流行を阻止したことになると思えるのだが、そんなことが実際に起きているのだろうか。

このような状況にはもちろん別な見方もあって、今季インフルエンザの流行が見られないのは、手洗い、マスク着用、外出自粛や飲食店への時短要請など新型コロナ対策として行われている国民の行動がその流行を阻止したとする意見もある。

この見解を強く支持する証拠として、今季は飛沫感染を起こす他の感染症もまた同時に大きく減少しているとされている。

南半球のオーストラリアでも、昨年夏のシーズンに同様のことが起き、同様の議論が行われている。いずれにしてもワクチンの効果ではなさそうである。

さて先日、2月4日の読売新聞の解説欄にこのワクチンに関する次のような記事が掲載された。

「日本ワクチンへの信頼低く 英医学誌『ランセット』に昨年9月、ワクチンの信頼性に関する国際調査結果の論文が掲載された。そこにはこんな記事がある。『日本は、ワクチンの信頼度が世界で最も低い国の一つにランクされている』。」

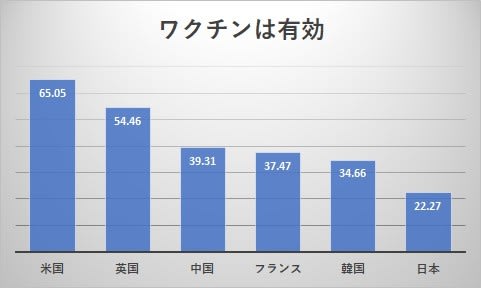

ランセットの報告から引用した数値、ワクチンが「有効である」と「安全である」に強く同意した人数の割合が主要国と共に示されている。

ランセットの実際の調査報告を見ると、調査の解答には「どちらでもない」が用意されていて3択になっているので、あいまいな判断をしがちな日本人の個性が反映されていることを考慮しなければならないとの見方もあるが、次のようである。

ワクチンが「有効である」と強く同意する人の割合(%)

(ランセットの調査結果を報じた読売新聞(2021.2.4)の数値から筆者作成)

ワクチンが「安全である」と強く同意する人の割合(%)

(ランセットの調査結果を報じた読売新聞(2021.2.4)の数値から筆者作成)

ワクチンを評価する際に重要な項目はもちろん「有効性」と「安全性」である。今回のこのランセットの調査結果はワクチン一般についてのもので、インフルエンザ単独についてのものではないし、新型コロナワクチンに対するものでもない。

冒頭記したようにいよいよ新型コロナウイルスのワクチン接種が始まったが、接種は任意とされている。私と同年代の友人の間では接種するという意見がほとんどであるが、これまでのワクチンに対する日本人の傾向をみると若い人はどう判断し、国民全体ではどのような結果になるのだろうか。期待されているように、新型コロナ対策の切り札になるといいのだが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます