もしガリレオ・ガリレイがこれを見ることができたら、きっと大喜びするに違いない。そんな地球儀の話。

コロナ禍が始まる前だから、もう1年以上前のことになる。軽井沢駅南のアウトレット・プリンス・ショッピングプラザに出かけ、1軒の店に立ち寄ったときに不思議なものを見かけた。棚に置かれていて、回転する地球儀であった。

しばらく見ていたが、どうして回転しているのか全く分からなかった。その様子は次のようであった。直径約12cmほどの球体が、3本の支柱の上で静かに回転している。

回転する地球儀

店でこの回転する地球儀を見て不思議に思い、帰宅後あれこれ調べてみたところ、光エネルギーと地磁気・重力を利用しているとの記述に行き当たった。

回転力の元が光エネルギーというのは理解できるものの、地球磁場がどのように関係しているのか分からなかったが、その時はそれ以上調べることもなく、その後忘れてしまっていた。

その回転する地球儀のビデオを今こうして撮影できるのは、もちろん手元にあるからであり、私が店で熱心にこの回転する地球儀を眺めているのを、傍で見ていた妻が覚えていて、昨年の私の誕生日祝いにプレゼントしてくれたからである。

改めて、手元に届いた回転する地球儀を眺めてみたが、とてもよくできている。暗い場所では回転することはないが、室内照明を受けると回転を始める。

光エネルギーを蓄える機能は持っていないようである。照度によって回転スピードが大きく変化する様子はなく、大体一定の速さで回転しているように見える。

無粋なこととは思いながらも、この地球儀の回転メカニズムを確認したく、ネット上で再びあれこれ探してみたところ、メーカーが公開している説明文と、購入者がこの地球儀を分解した写真を見ることができた。

それらから得られる情報を組み合わせ、この回転地球儀の構造と回転メカニズムがようやく理解できた。開発者の中国系アメリカ人 Shaw.Y.Lin 博士が、着想を得てから完成させるまでに7年を要し、特許を取得したとされている。わかってしまえば、簡単な構造であるが、とてもよくできていて、人を驚かせる要素は十分である。

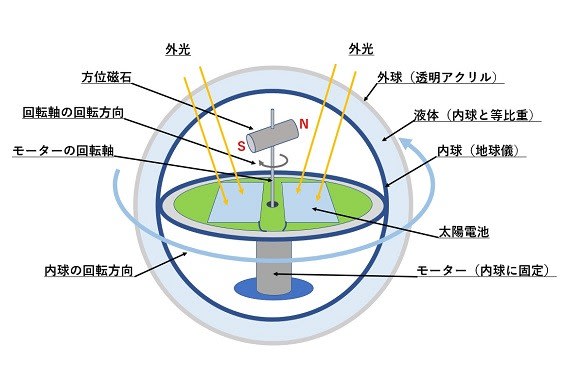

構成部材と内部構造は次のようである。室内照明のもとで、1分間におよそ2回転する。

【構成部材】

1.外球・・・透明アクリル

2.内球・・・地球画像がプリントされている

3.液体・・・外球と内球の間隙を満たし、内球と等比重の潤滑液体

4.円板・・・内球内部に固定、太陽電池の基板

5.太陽電池・・・弱い外光下でも発電する

6.モーター・・・低速回転モータ、内球に固定

7.モーターの回転軸

8.方位磁石・・・モーターの回転軸に固定

【回転の機構】

内球は、内部の部材の重量バランスを円盤が水平に、モーターの回転軸が鉛直方向になるように調整されている。

外光が外球、液体、内球の表面を通過して太陽電池に到達して、起電力を発生し、モーターを回転させる。内球表面には地球画像がプリントされているが、外光が一部透過するように作られている。

モーターが(北極から見て)時計まわり方向の回転力を発生するが、方位磁石が常に地球磁場の方向に向こうとするため、モーター本体およびそれに接合している基板、内球全体を反時計方向に回転させる力に変わる。

その結果、外球をどのように回転させても、内球は常に北極を上に保ち、反時計回りに回転する。

といった具合である。

回転する地球儀(MOVA™)の内部構造

この地球儀はゆっくりと自転する地球を再現している。

ところで、この原稿を書き始めている今日は2月3日。本来ならば節分の日であるが、どういうわけか今年の節分は昨日2月2日とのことで、ニュースでも採り上げられていた。

こうした日本の暦を決めているのは、国立天文台の暦計算室で、毎年2月に翌年分を発表しているという。昨年2月3日に発表された今年の暦は次の様であり、節分は2月2日になっている。

国立天文台・令和3年(2021)暦要項(2020年2月3日発表、12月4日改訂より)

こうした暦に登場する二十四節気や雑節の日が年により変化するのは、地球の公転周期と自転周期の関係によるものであり、1年(太陽年)が365日ピッタリではなく、365.2422日(理科年表による)、すなわち365日5時間48分46秒だからである。

4年に1度の閏年があり、2月が29日と1日追加されるのはよく知られているが、これは、差分の 0.2422日x4=0.9688日であり、4年でほぼ1日分の誤差ができるからである。

100年間閏年を作り続けると、25日増えることになるが、0.2422日x100=24.22日

なので、約1日増やし過ぎた計算になることから100で割り切れる年、直近では2000年になるが、この年は閏年ではないことになる。

400年間これをつづけると、0.2422日x400=96.88日になり、この間、96日追加してきているので、97日に近づけるために、400で割り切れる年は閏年になる。

といった具合で、暦と実際のカレンダーとの関係は随時調節されることになる。

節分に話を戻すと、これまでに下表のような変遷があり、前回2月2日が節分の日とされたのは1897年、124年前のことになるという。前年の1896年は閏年である。今回も前年は2020年で閏年である。また、次に2月2日が節分になるのは4年後の2025年となっている。節分の日にちが変化する理由は閏年を設ける理由と同じはずであるが、閏年のように規則的にはならないように見える。

節分の日

さて、地球の自転と公転に話が及んだついでに、太陽系の惑星の自転と公転に関する数字についてみると次のようである。惑星の公転方向は太陽の自転と同様で(北極星の方向から見て)反時計回りの回転で揃っているが、自転方向や自転軸の向き(赤道傾斜角)は一定ではない。

太陽系の惑星の自転と公転に関する数値(理科年表昭和61年から引用、一部追加)

数字の多くは地球基準になっていることがわかるが、オヤと思うのは地球の自転周期が1.0000日ではなく0.9973日になっていることである。

閏年が生まれる理由に挙げた1年が365.2422日であることに関係するのかと思ったが、そうではなく、別な単純な理由であった。

よく考えてみると、地球は1年間にほぼ366回自転をしていることに気がつく。ほぼ365回ではない。この比 365日/366回=0.9973日/回であった。

地球は自転しながら、太陽の周りを公転しているので、実際の回転数と地球から見て太陽が地球の周りを回転しているように見える回数=日数との間には1回分の差が生じていることが原因であった。

似たような話に、月がいつも同じ側を地球に見せているのは何故かという話がある。もちろん、公転周期と自転周期が同じであるからと説明されているのであるが。

月が1回自転しながら地球の周りを1回公転しても、月から見た地球は同じ位置にあり、日にちは変わらない。月が1回公転する間にもし2回自転するなら、月から見た地球は月の周りを1回転する、つまり月の1日が過ぎるといった具合である。

もう一つの話。自転の回転方向について見ると、金星と天王星は他の惑星と自転の回転方向が異なっている。しかし、表をよく見ると自転が「時計」方向となっている金星と天王星の自転軸はそれぞれ 177.3°と97.9°である。これは、自転方向は全ての惑星で反時計回りで同じであったものが、何らかの理由で金星と天王星の回転軸の向きが変化したものと考えられていることがわかる。

太陽系のすべての惑星は、元々は同じ方向に公転し同じ方向に自転していたのである。

我々は地球が自転し、さらに公転していることを知っている。しかし、ほんの数百年前まで、我々の先人たちは地球が自転していることを知らなかった。知っている知識人もいたが、公にそれを口に出すことができなかったというのが正しいかもしれないが、一般大衆は知らなかった。目の前で起きている現象は、宇宙の星や月、太陽が地球の周りを回っているということである。

人々に、地球の自転を目に見える形で示したのは、フランス人のレオン・フーコーであった。パリ天文台で振り子の実験を行った1851年のことである。(2020.3.6 公開の当ブログ「フーコーの振り子」参照)

上の表に見るように、地球は秒速約30kmで太陽の周りを回っている。自転を考えると、赤道上では秒速約0.46kmで回転していることになる。

地球を含む太陽系は、天の川銀河の縁を秒速約240kmで移動し、その銀河は膨張する宇宙の中で秒速約600kmで移動しているとされる。

宇宙船地球号という表現があるが、この船の巡航速度を感じることができるフーコーの振り子に代わる方法はあるのだろうか。

次の2つの優れた映像で実感することができるかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます