【絶対悪ってなに?(´・ω・`)悪の終焉編(1)】

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/8aa3fcc617eed515159fc4903fc82b67

(↑)これの続きです。

■二つの神話の再臨

さて、そろそろ「終末論/終末神話」の終焉について語りたいと思います。…まあ、と言っても90年代はマンガ、アニメの物語的には(終末的な影響が観えつつも)基本的に暗い話、バッドエンド的な物語は鳴りをひそめていて、どちらかというと明るい…先に挙げた「萌え快楽追求主義」が大きく席巻していた印象があります。…“善と悪”との戦い的には1990年に「勇者シリーズ」がスタートし、また特撮で言うと「特警ウィンスペクター」という、これまでやりたくてもできなかったタイプのヒーローが登場したりして“勧善懲悪”ものの復権期のような様相を呈して来ていました。

じゃあ、この頃の人々の気持ちも上向きに上がっていたかと言うと……必ずしもそうでなかった事は地下鉄サリン事件(1995年3月20日)の発生や、「新世紀エヴァンゲリオン」(1995年制作)の大ヒットで、見て取れるワケです。…ワケですとか言って、この二つを並べてみるのもどうかとは思うんですが(汗)まあ、ともかく、表面上は明るく楽しく己の快楽を追求しているように観えて、心の奥底では非常に空虚なものを感じていた……というのがこの頃の世相のようです。(←あんまりよく分かっていないようだ)それは潜在的には「終末論/終末神話」が支配的だった…という事だと思います。あとは……やはり「価値相対主義」から「快楽追求」に流れられない、シフトできない者の……“虚無”でしょうかね。ただ、まあ90年代も後半に入ると「1999年の滅びの予言」は当たらないんじゃない?という雰囲気が支配的になっていったようにも思いますね。

こういった中で「ウルトラマティガ」(1996年制作)が実に16年ぶりの「ウルトラマン」として復活します。このシリーズはかなりのヒットとなりましたが、まあ、僕の感覚としては当時の世相の何かを掴んだ作品……という感じはなく、単純に出来の良さがヒットに繋がった作品だと思っています。しかし、この三作目「ウルトラマンガイア」が1999年に終わり、その直後2000年に今度は「仮面ライダー」の復活として「仮面ライダークウガ」が始まるのですが、僕は、この時期に日本を代表するヒーローである「ウルトラマン」と「仮面ライダー」が連続して再臨した事、そして「ウルトラマン」が1999年に戦った“悪”と、「仮面ライダー」が2000年に戦った“悪”は、“善と悪”との戦いの物語の変換点としてそれを象徴する出来事だったと考えているんですよね。

【2009-06-18:ウルトラマンガイア】

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/b576dc4e5748da59ddd290bbf4112c3f

「ウルトラマンガイア」についての解説は少し前にここでしていますね。1999年に終わるこの物語の最後に出てきた“悪役”はやはり“天使”なんですよね。(画像→)素晴らしい…w見るだけでこいつは“正しい!”と分かるこの美しさ…wもうね、やっぱりね、最大の悪っていうのは自分が滅びるのが正しいと信じてしまう事なんだよなあ…って思うwしかし、こんなにカッコいい悪を目の前にしたら思わず信じそうになっちゃうよねwそれこそが天使なんだw………まあそうは言っても、この天使、最終的に醜い怪獣になって倒されてしまうんですけどね(汗)以前は、それが気に入らなかった。先ほど、天使を倒してはいけないロジックの話をしていますが、それでも僕は「天使だろうと神だろうと人間を滅ぼそうとするものはぶったおせ!」という答えが一番強い答えに思えたからなんですけどね。

でも、よくよく考えるとこの物語は最初の2クールをかけガイアともう一人のウルトラマン・アグルの戦いを通して「地球が人類の存在を望んでいないなんて!そんな事は絶対にない!」という話をしているんですよね。それは後半で相手が宇宙になっても同じ事で「宇宙が人類の存在を望んでいないなんて有り得ない!!そんな与太話を信じるんじゃない!!」っという話になるワケです。その証拠…というワケではないですが、(天使を見た時に何も思わないはずもないんですが)そんな事おくびにも出さず、一心不乱に戦う大人たちがカッコいいの。最終回を見比べて欲しいですけど「ティガ」は子供のための番組になっていますけど「ガイア」は大きいお友達のための番組です(`・ω・´)…それは終末に際して「未来を子供に託そう…」などという猶予期間があった時期を過ぎていて、今、目の前にある破滅を打ち倒して“未来を作る”のは大人以外に誰がいるんだよ!?という熱い思いに満ちています……僕が大きいお友達だから、そう思うのかもしれませんがw

そして、終末を乗り越えた先に待っていたのが、こいつら(グロンギ)なんですよね。「仮面ライダークウガ」は謎の遺跡から復活したグロンギという謎の集団との戦いを描いた物語です。グロンギは、従来の怪人たちと違い、世界征服や、あるいは人類の抹殺など、なんら大義名分を持たず、ただ人殺しだけを行う集団です。…いや、正確にはどうもゲゲルという殺人ゲームを楽しんでいるみたいなのですが、グロンギたちの会話は放送時は全く訳される事がなくって、何をしゃべっているのかわからないんですよね。高い知能を持ちながらまるでコミュニケーションがとれない相手との戦いを「クウガ」は描いているわけです。

「仮面ライダー」という作品は基本構造は「サイボーグ009」とほぼ同じと言えるんですが、その最大の違いは怪奇色の有無であり、根源的な恐怖を描いているかどうかと言えます。「クウガ」は、その大元の「仮面ライダー」の基本に立返った作品とも言えるんですが……1999年に天使と戦って…その先に待っていた(残っていた?)のがこいつらだったという意味は大きいです。「ダークナイト」のジョーカーも基本的にはこいつらと同じ恐怖をもったキャラクターと言えます。

終末論というのは理屈や進歩を突き詰めて行くと何故か人間は滅びる事になってしまうという、言わば究極のロウ(法)との戦いだったんですよね。究極のロウ(法)との戦いだから“天使”が出てくるんですよねwそしてその天使を退けた先には、やっぱりというかロウ(法)がなくなった先には、原初的なカオス(混沌)、つまり“恐怖”が残っていたワケです。2000年になって“善と悪との戦い”は、その原初であろう“恐怖とそれに打ち勝つ戦い”となって始まったのです。その後「平成ライダーシリーズ」は様々な価値の再構成を狙ったシリーズとなって行くわけですが…それはまた別の機会の話ですね。

■

……ただ、ここでのシフトは、かなり儀式的な意味が大きいとも思うんですよね。先に言ったように90年代の後半には「もう滅びは無いのでは?」という空気は大勢を占めていたと思いますし、少なくとも「ウルトラマンガイア」は、それを子供向け番組(?)として声を表に出す……そういう確認のような意味を持った作品じゃないかと思えます。

そして物語の世界はもっともっと前倒しに「終末論/終末神話」との“決着”をつけていたんじゃないかと、僕はそう思ったりもします。最後に紹介する二本の作品はおそらく90年代を代表する作品であり、「終末論」との決着をつけ、そしてその顛末を予見していたように思えます。

■寄生獣(破滅の無い物語)

浦上「寄生生物なんざ必要ねえのさ!人間はもともと共食いするようにできてるんだよ。何千年もそうして来たんだ!それをいきなり止めようとするから50億にも60億にも増えちまう。このままじゃ地球がパンクしちまうぜ!」

浦上「答えろ!おれこそが正常な人間だよな!ただ本能に従っているだけのことだ!誰よりも正直なおれに向かって人間社会とやらは必死で知らん顔しやがる。せめて人間と寄生生物の中間の立場からたのむワ」

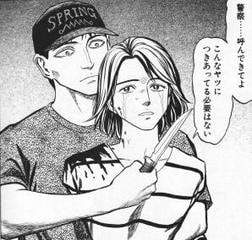

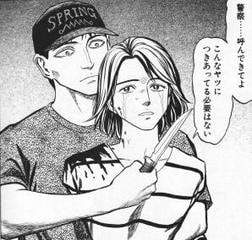

里美「泉くん!!警察…………………呼んできてよ。こんなヤツにつきあっている必要はない」

「寄生獣」(作・岩明均)は1990年~1995年2月号まで(今回は終わった時が重要)連載された作品です。突如降って湧いた種子が人間の身体に侵入して寄生生物にとって変られる。寄生生物たちは高い知能と、通常の人間には全く太刀打ちできない能力を持ち、人間社会に混じって人間を捕食しはじめる。偶然、寄生生物に脳を乗っ取られるのを逃れ、右腕に寄生生物“ミギー”を宿してしまった少年・泉新一対寄生生物の数奇な戦いの物語…ですね。まあ、これも間違いなく、時代を代表する名作だから、そんなぐだぐだ説明は要らないかと思いますがw

この作品の連載が始まって、数回まで読んだ人の中で……「デビルマン」を読んだ事がある人は、多分、10人中9人は「デビルマン」のような展開を想像したと思う。それくらい、寄生生物の設定は、ことカタストロフを起す事については、デーモン族と酷似していたんですよね。こんな人間同士を疑心暗鬼にさせる設定がベースの物語はやがて人間同士の殺し合いを生み……そして、とんでもない破局に到達するはずに違いない……と。僕はその時をドキドキ待ちかまえていましたw(汗)実際、学校内で寄生生物が暴れて多数の死者を出す展開が入り、着々とそのカウントダウンを進めているように観えた…。いや、他の皆だってそうだったでしょ?(´・ω・`)

でも、その時は来なかった。逆に、自衛隊の皆さんは、実に頼もしく、多少の犠牲を勘定に入れながら淡々と寄生生物を駆除する姿を見せてくれた。結局、後藤によって壊滅させられてしまうんだけど、しかし後藤という変異種がいなかったら、想定内の犠牲で駆除は完了した事を示しています。カタストロフが期待されたのに「結局、大した事は起きませんでした…」では、普通は読者は納得しないと思うんですよね。でも、無敵生物・後藤との決戦を描いて、ある程度のカタルシスを出しているとは言え、この物語は“破滅を描かない事”で、結果として返って名作としての格を上げている作品になっています。

実際に破滅を描く予定だったかどうかは別として、少なくとも岩明先生は“人類の警鐘”的にこの物語を始めた事は付記ではっきりしています。しかし、途中から“人類の警鐘”自体に疑問を感じるようになって、こういう話に持っていったようです。これまで述べたように「言ってみただけ」レベルの警鐘であれば数限りなくある状態で、いずれ、こうなる事は必然にさえ思えるのですが、その臨界点が、この時、この作品によって成されているのは、やはり何か時代の空気のようなものに作者が背中を押されたのかな…?とそうは思ってしまいますね。

■風の谷のナウシカ(救済の無い物語)

ナウシカ「私達の身体が人工で作り変えられていても私達の生命は私達のものだ!生命は生命の力で生きている!その朝(終末)が来るなら私達はその朝に向かって生きよう!私達は血を吐きつつ、くり返しくり返しその朝をこえてとぶ鳥だ!!」

「風の谷のナウシカ」(作・宮崎駿、マンガ版)の連載期間は1982年に連載開始で、ちょくちょく休載しつつ、1994年に終了していますね。(原稿の日付は1月28日と)“火の七日間”と言われる最終戦争から1000年後の世界。人々は腐海と呼ばれる汚染された森林と、そこに棲む虫の脅威にさらされながら細々と生きていた……ただし、戦争だけは止める事無く。その世界の小さな集落“風の谷”に住み、腐海や虫の美しさに惹かれる少女ナウシカは、一族の戦士として戦いにかり出されながらも、やがてこの世界の謎に迫って行く…という物語。……マンガ史に残る大大大名作で、このレベルに到達した作品は本当に数える程しかないでしょう。

終末戦争後の物語は「未来少年コナン」でも描いているのですが、はっきり言ってあの物語は、最初ッから「最終戦争だろうが何だろうが人間は逞しく生きて行くに決まっているだろう!」という話になっていると思うのですが、「風の谷のナウシカ」は、失業中に描き始めた……という事もあってか、それと比較するとかなり暗い世界からはじまっています。腐海に身体を蝕まれて、やがて死ぬなんて設定は、それまでの宮崎監督からは考えづらい暗さを持っています。……本来的には「終末論」なんてものは耳を貸すのも嫌だ!!って感じの人だと思うんですけど……しかし、先ほど言ったように失業中(まあ、企画が上手く通らない状態だった模様)で、気分が落ちていて、ちょっと、そっち側に流れちゃったのかな~?(あるいは、こういう時流がワンテンポ遅れる人)と想像してはいるんですけどね。

しかし、そういった過酷な設定は、返って宮崎駿という一代の天才から様々な「言葉」と「展開」を引き出す事に成功し、結果としてマンガ版「風の谷のナウシカ」は宮崎駿の最高傑作と言ってもいい作品になっているし、またナウシカというキャラクターは、宮崎キャラの中でも最上級に在るキャラクターだと思う。…何しろ、真の意味でヒーロー(英雄)突き抜けてメシア(救世主)に到達したと言えるキャラクターって、マンガ史の中でも…手塚治虫の「ブッダ」と……あと一人いるか?いないか?って所じゃないかと思うんですよね。

僕は時々、ある特別なキャラクターを「王」と呼ぶ事があります。これは中々説明が難しい概念なんですが……え~、時々、お酒を飲みながら、僕の与太話を聞いてくれている人には、この話は通じると思います。風の谷のナウシカ……この人が「王」です!たとえば土鬼神聖皇弟ミラルバ。彼は最初は慈悲深い明君でありながら二十年後にはいつまでも愚かなままの土民をやがて憎むようになった男。正に今回扱っている愚かな人間を糾弾する“悪役”であり、その正体は全身闇の塊……普通のヒーローものなら歯を食いしばって「うおおおおお!!」とか絶叫して立ち向かって何とか打ち倒せる程の“悪”を、彼女は憐れみ、そのまま救ってしまう程の王!!w王蟲と通じ、同時に巨神兵を従える程の王!!……なんちゅ~か、もう、ヒーロー・メーター振り切れてる人ですw

「悪の化身編」にある「太陽の王子ホルスの大冒険」が示した“正しい心”が勝つ事に理由が要らない世界。宮崎監督は、ずっとずっとその世界の住人であり、常にそういった善が圧倒的に強い世界を描き続けて来た。その世界の最強のキャラクターが“終末の世界”に降臨しているのがこの物語なんですよ。もう、彼女に救えないなら、最初からこの世界は救えるものではなかったのだろうと…そう言える程のキャラクターがナウシカなんです。

そして、ほとんど全ての読者がナウシカが世界を救う事を望んでいたはずです!アニメ「ナウシカ」を観た時、原作を知っている者は、皆、「これで終わりではない」と思ったはずです。ナウシカは風の谷という小さな集落を救うだけで終わるはずはないんだと。その“救済される日”を心待ちに、休載にもめげずに連載を待っていたんです!(`・ω・´)(←韻を踏んで上手いこと言ったつもりらしい)

しかし、その期待は裏切られた……という言い方を今はしましょう。大海嘯は止まらなかった。そしてこの世界の人間の滅びる予定に彼女は手を加える事はしなかった。…でもだからこそ「風の谷のナウシカ」は大名作である事を疑う人は何処にもいないんですよね。それはもう「終末」が来るとか来ないとか関係ないんだと。どっちにしろ生きるしかないし、生きてこそ全てが始まるんだと。(つまり、一周していますが、やっぱり「未来少年コナン」なんですけどね)僕らは正しく生きて、正しく死ぬ事以外にやる事は大してないし、それが終末の有無によって左右される事はないんだと。そういう物語として幕を下ろしているんですね。(※なんか、テーマを簡単な片付け方で書いている所があるんだけど、ちょっと長くなったので…。ナウシカという「王」の凄さと「神殺しの物語」としてのナウシカは、また日を改めて書きたいです)

■

この年代を代表する二つの作品が終了した後に、地下鉄サリン事件(1995年3月20日)が起きていますね。………いや、別にこの事件の先になろうが後になろうが、作品の価値はいささかも変じる事はないんですが(汗)でも、今の話として“物語が新たな予言をする力”みたいなものを確認したくて書いています。オウム事件が起きた後に「終末は来ない」と言うのは誰でも(常識人なら)そう言うだろうというか、それを口にするのは大人の役目のような状況になっているというか……ある程度対応が決まってしまうんですよね(汗)

それ以前の段階で、既に強い人気を誇っていたこの二つの作品は、同じ“終末”を如何に描くか?という事を期待されながら、片や「終末など来ない」、片や「終末など関係ない」という、ある意味“肩すかし”な終わり方をしており、しかし、それゆえ素晴らしい作品に仕上がっているのですよね。そして石ノ森先生の「天使編」を始めとした、様々な作品が終末の戦い(究極の戦い)というものに、まともに挑もうとして筆を止めてしまう中で、それこそコロンブスの卵のような解法によって、両作品は「臨界突破」を果たしてしまっています。両作品の接点は、まあ、ほとんどないはずで、にも関わらず、ほぼ同じ時期に、ほぼ同じ解法を得ているというのは、やはり世相と物語に対する「終末論/終末神話」に決着する「臨界点」がここにあったのだろうと思います。

そこが「ノストラダムスの大予言」によって元々強く刻印された“1999年”じゃなくって、もっとずっと前倒しに“予言”されてしまうのは「物語」というものの先見というか予見の「面白さ」だなあ…と思ったりもするんですよね。

(その他)

【絶対悪ってなに?(´・ω・`)悪の化身編】

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/26fcde56a318ee8ac05975c93cde11b1

【絶対悪ってなに?(´・ω・`)善悪逆転編】

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/a58f2370c3f40af6e878fcdc2c97b64a

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/8aa3fcc617eed515159fc4903fc82b67

(↑)これの続きです。

■二つの神話の再臨

さて、そろそろ「終末論/終末神話」の終焉について語りたいと思います。…まあ、と言っても90年代はマンガ、アニメの物語的には(終末的な影響が観えつつも)基本的に暗い話、バッドエンド的な物語は鳴りをひそめていて、どちらかというと明るい…先に挙げた「萌え快楽追求主義」が大きく席巻していた印象があります。…“善と悪”との戦い的には1990年に「勇者シリーズ」がスタートし、また特撮で言うと「特警ウィンスペクター」という、これまでやりたくてもできなかったタイプのヒーローが登場したりして“勧善懲悪”ものの復権期のような様相を呈して来ていました。

じゃあ、この頃の人々の気持ちも上向きに上がっていたかと言うと……必ずしもそうでなかった事は地下鉄サリン事件(1995年3月20日)の発生や、「新世紀エヴァンゲリオン」(1995年制作)の大ヒットで、見て取れるワケです。…ワケですとか言って、この二つを並べてみるのもどうかとは思うんですが(汗)まあ、ともかく、表面上は明るく楽しく己の快楽を追求しているように観えて、心の奥底では非常に空虚なものを感じていた……というのがこの頃の世相のようです。(←あんまりよく分かっていないようだ)それは潜在的には「終末論/終末神話」が支配的だった…という事だと思います。あとは……やはり「価値相対主義」から「快楽追求」に流れられない、シフトできない者の……“虚無”でしょうかね。ただ、まあ90年代も後半に入ると「1999年の滅びの予言」は当たらないんじゃない?という雰囲気が支配的になっていったようにも思いますね。

こういった中で「ウルトラマティガ」(1996年制作)が実に16年ぶりの「ウルトラマン」として復活します。このシリーズはかなりのヒットとなりましたが、まあ、僕の感覚としては当時の世相の何かを掴んだ作品……という感じはなく、単純に出来の良さがヒットに繋がった作品だと思っています。しかし、この三作目「ウルトラマンガイア」が1999年に終わり、その直後2000年に今度は「仮面ライダー」の復活として「仮面ライダークウガ」が始まるのですが、僕は、この時期に日本を代表するヒーローである「ウルトラマン」と「仮面ライダー」が連続して再臨した事、そして「ウルトラマン」が1999年に戦った“悪”と、「仮面ライダー」が2000年に戦った“悪”は、“善と悪”との戦いの物語の変換点としてそれを象徴する出来事だったと考えているんですよね。

【2009-06-18:ウルトラマンガイア】

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/b576dc4e5748da59ddd290bbf4112c3f

「ウルトラマンガイア」についての解説は少し前にここでしていますね。1999年に終わるこの物語の最後に出てきた“悪役”はやはり“天使”なんですよね。(画像→)素晴らしい…w見るだけでこいつは“正しい!”と分かるこの美しさ…wもうね、やっぱりね、最大の悪っていうのは自分が滅びるのが正しいと信じてしまう事なんだよなあ…って思うwしかし、こんなにカッコいい悪を目の前にしたら思わず信じそうになっちゃうよねwそれこそが天使なんだw………まあそうは言っても、この天使、最終的に醜い怪獣になって倒されてしまうんですけどね(汗)以前は、それが気に入らなかった。先ほど、天使を倒してはいけないロジックの話をしていますが、それでも僕は「天使だろうと神だろうと人間を滅ぼそうとするものはぶったおせ!」という答えが一番強い答えに思えたからなんですけどね。

でも、よくよく考えるとこの物語は最初の2クールをかけガイアともう一人のウルトラマン・アグルの戦いを通して「地球が人類の存在を望んでいないなんて!そんな事は絶対にない!」という話をしているんですよね。それは後半で相手が宇宙になっても同じ事で「宇宙が人類の存在を望んでいないなんて有り得ない!!そんな与太話を信じるんじゃない!!」っという話になるワケです。その証拠…というワケではないですが、(天使を見た時に何も思わないはずもないんですが)そんな事おくびにも出さず、一心不乱に戦う大人たちがカッコいいの。最終回を見比べて欲しいですけど「ティガ」は子供のための番組になっていますけど「ガイア」は大きいお友達のための番組です(`・ω・´)…それは終末に際して「未来を子供に託そう…」などという猶予期間があった時期を過ぎていて、今、目の前にある破滅を打ち倒して“未来を作る”のは大人以外に誰がいるんだよ!?という熱い思いに満ちています……僕が大きいお友達だから、そう思うのかもしれませんがw

そして、終末を乗り越えた先に待っていたのが、こいつら(グロンギ)なんですよね。「仮面ライダークウガ」は謎の遺跡から復活したグロンギという謎の集団との戦いを描いた物語です。グロンギは、従来の怪人たちと違い、世界征服や、あるいは人類の抹殺など、なんら大義名分を持たず、ただ人殺しだけを行う集団です。…いや、正確にはどうもゲゲルという殺人ゲームを楽しんでいるみたいなのですが、グロンギたちの会話は放送時は全く訳される事がなくって、何をしゃべっているのかわからないんですよね。高い知能を持ちながらまるでコミュニケーションがとれない相手との戦いを「クウガ」は描いているわけです。

「仮面ライダー」という作品は基本構造は「サイボーグ009」とほぼ同じと言えるんですが、その最大の違いは怪奇色の有無であり、根源的な恐怖を描いているかどうかと言えます。「クウガ」は、その大元の「仮面ライダー」の基本に立返った作品とも言えるんですが……1999年に天使と戦って…その先に待っていた(残っていた?)のがこいつらだったという意味は大きいです。「ダークナイト」のジョーカーも基本的にはこいつらと同じ恐怖をもったキャラクターと言えます。

終末論というのは理屈や進歩を突き詰めて行くと何故か人間は滅びる事になってしまうという、言わば究極のロウ(法)との戦いだったんですよね。究極のロウ(法)との戦いだから“天使”が出てくるんですよねwそしてその天使を退けた先には、やっぱりというかロウ(法)がなくなった先には、原初的なカオス(混沌)、つまり“恐怖”が残っていたワケです。2000年になって“善と悪との戦い”は、その原初であろう“恐怖とそれに打ち勝つ戦い”となって始まったのです。その後「平成ライダーシリーズ」は様々な価値の再構成を狙ったシリーズとなって行くわけですが…それはまた別の機会の話ですね。

■

……ただ、ここでのシフトは、かなり儀式的な意味が大きいとも思うんですよね。先に言ったように90年代の後半には「もう滅びは無いのでは?」という空気は大勢を占めていたと思いますし、少なくとも「ウルトラマンガイア」は、それを子供向け番組(?)として声を表に出す……そういう確認のような意味を持った作品じゃないかと思えます。

そして物語の世界はもっともっと前倒しに「終末論/終末神話」との“決着”をつけていたんじゃないかと、僕はそう思ったりもします。最後に紹介する二本の作品はおそらく90年代を代表する作品であり、「終末論」との決着をつけ、そしてその顛末を予見していたように思えます。

■寄生獣(破滅の無い物語)

浦上「寄生生物なんざ必要ねえのさ!人間はもともと共食いするようにできてるんだよ。何千年もそうして来たんだ!それをいきなり止めようとするから50億にも60億にも増えちまう。このままじゃ地球がパンクしちまうぜ!」

浦上「答えろ!おれこそが正常な人間だよな!ただ本能に従っているだけのことだ!誰よりも正直なおれに向かって人間社会とやらは必死で知らん顔しやがる。せめて人間と寄生生物の中間の立場からたのむワ」

里美「泉くん!!警察…………………呼んできてよ。こんなヤツにつきあっている必要はない」

※読み直して、やっぱりウルっときてしまった。このシーンの言葉は「強い」。全ての“滅びの呪文”をなぎ払う言葉だと思う。

「寄生獣」(作・岩明均)は1990年~1995年2月号まで(今回は終わった時が重要)連載された作品です。突如降って湧いた種子が人間の身体に侵入して寄生生物にとって変られる。寄生生物たちは高い知能と、通常の人間には全く太刀打ちできない能力を持ち、人間社会に混じって人間を捕食しはじめる。偶然、寄生生物に脳を乗っ取られるのを逃れ、右腕に寄生生物“ミギー”を宿してしまった少年・泉新一対寄生生物の数奇な戦いの物語…ですね。まあ、これも間違いなく、時代を代表する名作だから、そんなぐだぐだ説明は要らないかと思いますがw

この作品の連載が始まって、数回まで読んだ人の中で……「デビルマン」を読んだ事がある人は、多分、10人中9人は「デビルマン」のような展開を想像したと思う。それくらい、寄生生物の設定は、ことカタストロフを起す事については、デーモン族と酷似していたんですよね。こんな人間同士を疑心暗鬼にさせる設定がベースの物語はやがて人間同士の殺し合いを生み……そして、とんでもない破局に到達するはずに違いない……と。僕はその時をドキドキ待ちかまえていましたw(汗)実際、学校内で寄生生物が暴れて多数の死者を出す展開が入り、着々とそのカウントダウンを進めているように観えた…。いや、他の皆だってそうだったでしょ?(´・ω・`)

でも、その時は来なかった。逆に、自衛隊の皆さんは、実に頼もしく、多少の犠牲を勘定に入れながら淡々と寄生生物を駆除する姿を見せてくれた。結局、後藤によって壊滅させられてしまうんだけど、しかし後藤という変異種がいなかったら、想定内の犠牲で駆除は完了した事を示しています。カタストロフが期待されたのに「結局、大した事は起きませんでした…」では、普通は読者は納得しないと思うんですよね。でも、無敵生物・後藤との決戦を描いて、ある程度のカタルシスを出しているとは言え、この物語は“破滅を描かない事”で、結果として返って名作としての格を上げている作品になっています。

実際に破滅を描く予定だったかどうかは別として、少なくとも岩明先生は“人類の警鐘”的にこの物語を始めた事は付記ではっきりしています。しかし、途中から“人類の警鐘”自体に疑問を感じるようになって、こういう話に持っていったようです。これまで述べたように「言ってみただけ」レベルの警鐘であれば数限りなくある状態で、いずれ、こうなる事は必然にさえ思えるのですが、その臨界点が、この時、この作品によって成されているのは、やはり何か時代の空気のようなものに作者が背中を押されたのかな…?とそうは思ってしまいますね。

■風の谷のナウシカ(救済の無い物語)

ナウシカ「私達の身体が人工で作り変えられていても私達の生命は私達のものだ!生命は生命の力で生きている!その朝(終末)が来るなら私達はその朝に向かって生きよう!私達は血を吐きつつ、くり返しくり返しその朝をこえてとぶ鳥だ!!」

※ちなみに巨神兵は“天使”ですよね。完全に。ナウシカの凄い所は、その“天使”を護衛にして、王者も賤者もまとめてつき従えて“墓所”にやって来る所なんですがw

「風の谷のナウシカ」(作・宮崎駿、マンガ版)の連載期間は1982年に連載開始で、ちょくちょく休載しつつ、1994年に終了していますね。(原稿の日付は1月28日と)“火の七日間”と言われる最終戦争から1000年後の世界。人々は腐海と呼ばれる汚染された森林と、そこに棲む虫の脅威にさらされながら細々と生きていた……ただし、戦争だけは止める事無く。その世界の小さな集落“風の谷”に住み、腐海や虫の美しさに惹かれる少女ナウシカは、一族の戦士として戦いにかり出されながらも、やがてこの世界の謎に迫って行く…という物語。……マンガ史に残る大大大名作で、このレベルに到達した作品は本当に数える程しかないでしょう。

終末戦争後の物語は「未来少年コナン」でも描いているのですが、はっきり言ってあの物語は、最初ッから「最終戦争だろうが何だろうが人間は逞しく生きて行くに決まっているだろう!」という話になっていると思うのですが、「風の谷のナウシカ」は、失業中に描き始めた……という事もあってか、それと比較するとかなり暗い世界からはじまっています。腐海に身体を蝕まれて、やがて死ぬなんて設定は、それまでの宮崎監督からは考えづらい暗さを持っています。……本来的には「終末論」なんてものは耳を貸すのも嫌だ!!って感じの人だと思うんですけど……しかし、先ほど言ったように失業中(まあ、企画が上手く通らない状態だった模様)で、気分が落ちていて、ちょっと、そっち側に流れちゃったのかな~?(あるいは、こういう時流がワンテンポ遅れる人)と想像してはいるんですけどね。

しかし、そういった過酷な設定は、返って宮崎駿という一代の天才から様々な「言葉」と「展開」を引き出す事に成功し、結果としてマンガ版「風の谷のナウシカ」は宮崎駿の最高傑作と言ってもいい作品になっているし、またナウシカというキャラクターは、宮崎キャラの中でも最上級に在るキャラクターだと思う。…何しろ、真の意味でヒーロー(英雄)突き抜けてメシア(救世主)に到達したと言えるキャラクターって、マンガ史の中でも…手塚治虫の「ブッダ」と……あと一人いるか?いないか?って所じゃないかと思うんですよね。

僕は時々、ある特別なキャラクターを「王」と呼ぶ事があります。これは中々説明が難しい概念なんですが……え~、時々、お酒を飲みながら、僕の与太話を聞いてくれている人には、この話は通じると思います。風の谷のナウシカ……この人が「王」です!たとえば土鬼神聖皇弟ミラルバ。彼は最初は慈悲深い明君でありながら二十年後にはいつまでも愚かなままの土民をやがて憎むようになった男。正に今回扱っている愚かな人間を糾弾する“悪役”であり、その正体は全身闇の塊……普通のヒーローものなら歯を食いしばって「うおおおおお!!」とか絶叫して立ち向かって何とか打ち倒せる程の“悪”を、彼女は憐れみ、そのまま救ってしまう程の王!!w王蟲と通じ、同時に巨神兵を従える程の王!!……なんちゅ~か、もう、ヒーロー・メーター振り切れてる人ですw

「悪の化身編」にある「太陽の王子ホルスの大冒険」が示した“正しい心”が勝つ事に理由が要らない世界。宮崎監督は、ずっとずっとその世界の住人であり、常にそういった善が圧倒的に強い世界を描き続けて来た。その世界の最強のキャラクターが“終末の世界”に降臨しているのがこの物語なんですよ。もう、彼女に救えないなら、最初からこの世界は救えるものではなかったのだろうと…そう言える程のキャラクターがナウシカなんです。

そして、ほとんど全ての読者がナウシカが世界を救う事を望んでいたはずです!アニメ「ナウシカ」を観た時、原作を知っている者は、皆、「これで終わりではない」と思ったはずです。ナウシカは風の谷という小さな集落を救うだけで終わるはずはないんだと。その“救済される日”を心待ちに、休載にもめげずに連載を待っていたんです!(`・ω・´)(←韻を踏んで上手いこと言ったつもりらしい)

しかし、その期待は裏切られた……という言い方を今はしましょう。大海嘯は止まらなかった。そしてこの世界の人間の滅びる予定に彼女は手を加える事はしなかった。…でもだからこそ「風の谷のナウシカ」は大名作である事を疑う人は何処にもいないんですよね。それはもう「終末」が来るとか来ないとか関係ないんだと。どっちにしろ生きるしかないし、生きてこそ全てが始まるんだと。(つまり、一周していますが、やっぱり「未来少年コナン」なんですけどね)僕らは正しく生きて、正しく死ぬ事以外にやる事は大してないし、それが終末の有無によって左右される事はないんだと。そういう物語として幕を下ろしているんですね。(※なんか、テーマを簡単な片付け方で書いている所があるんだけど、ちょっと長くなったので…。ナウシカという「王」の凄さと「神殺しの物語」としてのナウシカは、また日を改めて書きたいです)

■

この年代を代表する二つの作品が終了した後に、地下鉄サリン事件(1995年3月20日)が起きていますね。………いや、別にこの事件の先になろうが後になろうが、作品の価値はいささかも変じる事はないんですが(汗)でも、今の話として“物語が新たな予言をする力”みたいなものを確認したくて書いています。オウム事件が起きた後に「終末は来ない」と言うのは誰でも(常識人なら)そう言うだろうというか、それを口にするのは大人の役目のような状況になっているというか……ある程度対応が決まってしまうんですよね(汗)

それ以前の段階で、既に強い人気を誇っていたこの二つの作品は、同じ“終末”を如何に描くか?という事を期待されながら、片や「終末など来ない」、片や「終末など関係ない」という、ある意味“肩すかし”な終わり方をしており、しかし、それゆえ素晴らしい作品に仕上がっているのですよね。そして石ノ森先生の「天使編」を始めとした、様々な作品が終末の戦い(究極の戦い)というものに、まともに挑もうとして筆を止めてしまう中で、それこそコロンブスの卵のような解法によって、両作品は「臨界突破」を果たしてしまっています。両作品の接点は、まあ、ほとんどないはずで、にも関わらず、ほぼ同じ時期に、ほぼ同じ解法を得ているというのは、やはり世相と物語に対する「終末論/終末神話」に決着する「臨界点」がここにあったのだろうと思います。

そこが「ノストラダムスの大予言」によって元々強く刻印された“1999年”じゃなくって、もっとずっと前倒しに“予言”されてしまうのは「物語」というものの先見というか予見の「面白さ」だなあ…と思ったりもするんですよね。

(その他)

【絶対悪ってなに?(´・ω・`)悪の化身編】

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/26fcde56a318ee8ac05975c93cde11b1

【絶対悪ってなに?(´・ω・`)善悪逆転編】

http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/a58f2370c3f40af6e878fcdc2c97b64a

> 「ダークナイト」のジョーカーも基本的にはこいつらと同じ恐怖をもったキャラクターと言えます。

時代の空気を考えようとした場合、1989年の連続幼女誘拐殺人事件も重要だったのではないでしょうか

加えて、やはり同年発覚した女子高生コンクリート詰め殺人事件についてもその影響が気になるところです

「悪」というものにこれ以上ないほどに明確な形を与えながら、その質について未だ解らないと部分で二つの事件はとてもよく似ていると考えます

そして両事件は、当時の中流意識の中に暮らす者の「不安」が顕在化した出来事として明らかに重要なできごとだったとも思うのです

この二つの事件の翌年に連載を始めた『寄生獣』が、やはり不安の城壁国家だったオウム真理教の事件と歩を合わせるように終了したという指摘はとても良かったです

そして前記両事件が、その掲載期間のドテっ腹の時期で話題となった『風の谷ナウシカ』と共に『寄生獣』を採り上げたポイントの絞り方はお手本並の“確かさ”だとも思います

確かといえば、消し得ざる不安のアイコンとしての殺人やテロリズム、しかも巨大なそれが風化するだろう頃に繰り返された90年代に対して

──── どちらかというと明るい…先に挙げた「萌え快楽追求主義」が大きく席巻していた印象があります

そうした見解を下しながら、同時にその前段で大予言ブームを採り上げているのにも意見の確かさを感じました

終末を詠んだとされるノストラダムスその人もやはり不安のアイコンでしょうね、これは拝読しながら気が付きました

そして逆に、大予言に明確に1999という数字が提示されたからこそ予言者/ノストラダムス、あるいは“恐怖の魔王”は愛されたのではないかとも思いました

降りることのなかった期限付きの魔王(なぜか約束の期限を守ると思いこまれた律儀な魔王)を待つことで

それまでの“終末があるのでは”という感覚を担保、あるいは言い訳や感覚麻痺の処方として、私たちはノストラダムスを90年代の間に消費し尽くしてきたのではないかとも考えます

そういう面では、90年代という不安の時代に提出された絶対的な「悪」のイメージも、そうした不安を消費行為の一環だったでのではないか

故にこそその超越者としてのフォルムこそは重要であり、つまりは必然だった──── とも思うのです

加えてそういう面では、様々なメディアからいつの間にか一般化していったクトゥルー神話、その消費のされ方にも眼が向くところですし、同時にエヴァンゲリオンのような発想についても少しだけ興味が湧くところではあります

ともあれ、何しろ面白かったです──────────── ありがとうございました

連続幼女と女子高生コンクリは趣味嗜好に基づく点でステレオタイプなまでにジョーカー的ですねって事です

http://homepage3.nifty.com/junji-ota/SDI/index.htm

http://homepage3.nifty.com/junji-ota/PO/bun.htm

個人的には、「理解出来ない」よりも「理解してくれない」のが悪役の条件に感じます(←私の心の未熟さの表れ?)。

>>“救済される日”を心待ちに、休載にもめげずに

3回読んでやっと分かりましたw

> 連続幼女と女子高生コンクリ

あと神戸の酒鬼薔薇事件が世間的な衝撃の大きかった事件でしょうね。これらの異常事件を“点”ではなく世相的に観るとするなら……時代の生んだ“事件”の一つと言えるかもしれません。

ただ、同時に僕はこの事件の分析に、今回取り上げたようなマンガやアニメに対する分析ほどの力を注いでいないので、ちょっと取扱いは慎重でありたいと思っています。

> ノストラダムスを90年代の間に消費し尽くしてきたのではないか

その通りだと思います。1999年という時限装置は終わってしまえば…言い方はよくないかもしれませんが、一つの祭りだったという事になってしまった感があります。また終末に対する人間の空気を変えるのにも役立った気がします。「悪い予言は外れるためにある」とはよく言ったものでw

Re:ヒルネスキーさん

>「理解出来ない」よりも「理解してくれない」のが悪役の条件

“悪”と“悪役”の定義は難しいですよね。僕は通常は、単純に主人公に敵対すれば「悪役」のカテゴリーに入れてしまう所があるのですが、今回はそれだと範囲が広すぎてしまうので、もう少ししぼって「悪という概念の体現を成した者」として取り上げ、では“悪”にはどんなパターンがあるのか?という思考アプローチの形を取りました。

時代背景に基づいた考察、お見事です。考えさせられました。特に結びの「終末」に関する決着の付け方に関する考察については唸らされました。

で、私見として単純に思ったのは、誰にとっても「自分(という存在)を否定するものは悪」ではないかということです。ですが、完全に否定されることもそうあるわけではなく、例えば友人同士でも、この部分は好き、この部分は嫌いという気持ちがあるわけで。そういう意味で人間の中には善と悪が混ざっているというか。

この考え方は「絶対悪」ではなく「相対悪」になるのかな?

言葉遊びみたいになってすみません(^^;

善悪の逆転現象で何か上げろと言われると、僕はゲッターロボを挙げることにしています。

地底からの旧支配者(恐竜帝国)や、超人類(百鬼帝国)の圧倒的な軍団に対し、孤軍奮闘して戦い抜いた末、やっと平和になると思ったら宇宙から刺客が飛んできたりと戦いは延々と終わらない。

なんか宇宙の癌扱いされて、地球全体を巻き込む自爆攻撃などを仕掛けられたりして大ピンチ。

よ~し敵の本拠地を倒してやろうと時空を飛んだら、実はゲッターエンペラーが宇宙全体を恐怖の渦に叩き込む侵略者だったという、非常に救いのない展開だったことを覚えています。

虚無戦記といい、円熟期にあった石川先生の逝去が実に惜しい。

ゲッターアークで、共闘相手だった恐竜帝国に離反されるという物凄く面白い所で話が止まったまま未完ですよ……あの世に行けば完結まで見れるのかしらん。

そうだよなぁ、恐竜帝国を人類に置き換えてみると、人類が憎くて仕方がないよなぁ。

>この考え方は「絶対悪」ではなく「相対悪」になるのかな?

>言葉遊びみたいになってすみません(^^;

本質的には「善悪」という概念自体が言葉遊びの指摘を免れるものではないのでしょうねwあまり一律には語れない、難しい概念です。

僕は究極の悪(悪役)を求めるような形で話を進めていますが「絶対悪」というワードから、卑近で信念の筋が通っていない悪党を「絶対悪」に上げられた方々もいました。そちらの方が共感を得やすい部分はあると思います。

Re:hakaiさん

> 僕はゲッターロボを挙げることにしています。

「ゲッターロボ」は僕の感じだと…

いきなり悪!

…みたいな作品に思っていますwだからゲッターエンペラーの事も何処か納得というか(汗)………石川先生の作品は善も悪もなくってパワーに対する全肯定感に溢れていますよね。

また、永井先生が「バイオレンスジャック」で回避してしまった(?)最終戦争というものを目指されていた所がありますよね。

本文中で述べた…

>究極の善悪の戦いの先を描こうとすると筆が止まっちゃうかもね?

…って文章は石川先生も想起しながら綴りました。…って先に言ったように石川先生は善悪って部分は突き抜けちゃってますけどねw

これも一つの善悪逆転かと。

アンパンマンはダークナイトだ

http://d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20090907/p1

神話としてのアンパンマン

http://medt00lz.s59.xrea.com/wp/archives/503

すみません。「マップス」って僕、最初の方しか読んでなくって…(汗)

しかし、偶然というか最近仲間内でスペオペ作品の見直しのような動きがあって、今、ちょうど「マップス」を読んだりしています。

そこで何か思うところがあれば、何か書くかもしれません。