こんばんは、ゆっきぃです。

前回のゲーム記事のコメント欄にてブログ読者の方があるテーマで軍事記事を書いて欲しいというリクエストがあり、今日はそれについて。

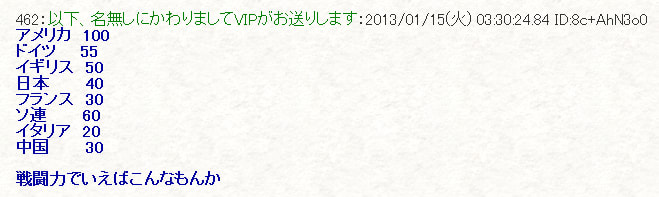

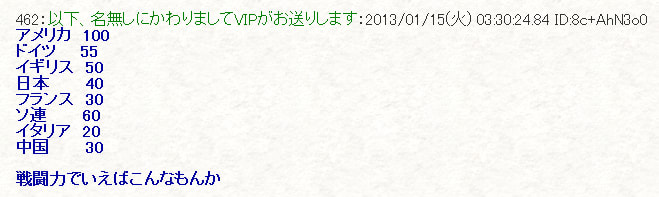

ある2chスレまとめサイトで第二次世界大戦時の各列強国の軍事力ランキングみたいなのを表したカキコミがあり、

それについての個人的考察をとのこと。

こういったリクエストをコメントで頂けるのは素直に嬉しいので、

今後もどんどん消化していこうとおもいます!

旧日本軍って強かったの?

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4379273.html?p=2

まずその国の持つ国力・軍事力というのはあらゆる分野・要素が関係し、

それを数値で単純化して比較しようとすること自体あまり褒められたことではないが、

それでもあえて単純化して比較した場合・・・

上記カキコミの数値は単なるイメージとしても、あまり正確な根拠に基づいていないなという印象を受けた。

どう贔屓目に見てもアメリカとドイツ・日本が2倍程度しか差がないということは有り得ないのである。

それについて以下に兵器生産数から比較してみるが、

数値は資料によってバラつきがある点については留意していただきたい。

まず陸軍についてだが、一般的には参戦国の中で特にドイツとソ連が精強な陸軍で対峙したことが知られている。

ドイツもソ連も戦車大国であり、特に独ソ戦が始まった1941年から1945年にかけて競うように改良し合った為に、

このたった4年間で戦車技術というのは新兵器が登場しまくり飛躍的に進化した。

最も有名なのは1942年のレニングラード戦で登場したドイツのティーガー戦車で、

これは連邦軍の白いモビルスーツの如く大戦中は恐れられた存在だが、

強力なティーガーも大戦中に約1500輛が生産されたのみで、

戦局に影響が皆無とまでは言わないまでも数の上では全く主力足り得ない。

なおさらに強力なティーガーIIも500輛程度であり、ティーガーシリーズは合わせて約2000輛、

ドイツ軍の戦車総生産数は約37000輛ほどなのでティーガーの占める割合は十分の一にも満たない。

対するソ連はティーガーに対抗できるスターリン戦車

(IS-1,IS-2)が正確な数値は不明だが大戦中に恐らく約3500輛ほどは生産されており、

またこの他にもティーガーを撃破できる攻撃力を持った戦車や重突撃砲なども併せて量産されている。

さらにソ連軍のT-34中戦車は火力・装甲・機動性のバランスが取れた優れた戦車で、

独ソ戦緒戦ではドイツ軍のどの戦車よりも性能が高く、後期に於いても改修により強力な威力を発揮した。

ソ連軍はこのT-34だけで6万輛近くもの量産に成功しており、工業力の差が戦力の差となって現れている。

独ソと比較するとアメリカとイギリスの戦車は地味な存在だが、それは戦車戦力が弱体ということにはならない。

イギリスは大戦緒戦では自国開発の戦車を主体に戦っていたが、

これは重装甲で恐れられた少数のマチルダ戦車を除けばパッとしたものではない。

しかしアメリカ参戦後はレンドリースによりアメリカ製のM4シャーマン中戦車の大量供与を受け、

これと自国製戦車で大戦後期を戦いきった。

M4シャーマンも走攻守のバランスが取れた中戦車で生産性に優れており、約5万輛近くが生産された。

M4シャーマンはスペックだけ見ればドイツのティーガーに敵うものではなかったが、

アメリカは絶対的な制空権と数的優位を以てドイツ装甲部隊に対抗した為、大きな問題とはならなかった。

またアメリカはM26パーシングというティーガーにも優る重戦車を開発しており、

これは海を渡って輸送する関係上、少数の投入にとどまったので戦局に影響はしていない。

つまるところアメリカは高コストのM26を運搬せずとも、M4シャーマンと航空優勢で十分と判断したのだ。

戦車・駆逐戦車の生産数

| ドイツ | 37454輌 |

| 日本 | 4524輌 |

| イギリス | 22820輌 |

| ソ連 | 79733輌 |

| アメリカ | 77247輌 |

主に陸で戦った国々を並べると、ドイツは約37000輛程度の戦車を生産したのに対し、

イギリスだけでなく、その上にそれぞれ2倍以上の生産数を誇ったアメリカ・ソ連とも戦ったので、

物量で押されまくることは自明の理であったというわけだ。

日本軍は陸戦は重視していなかったので戦車の生産数は少なくなっている。

戦車の生産数以上に絶望的な差となるのが航空機の生産数。

航空機の生産数

| ドイツ | 117881機 |

| 日本 | 79123機 |

| イギリス | 131549機 |

| ソ連 | 158218機 |

| アメリカ | 324750機 |

ドイツはイギリスにすら生産数で勝ってなく、性能で突出しているわけでもなかった。

ドイツが生み出し実用化した世界初のジェット戦闘機であるMe262でも1400機が生産された程度に過ぎず、

趨勢を変えるほどの影響力はなかった。

航空機関連で突出しているのはアメリカで、最高のレシプロ戦闘機とされるP-51マスタングを16000機以上生産し、

ドイツや日本では量産されなかったB-17やB-29のような超大型爆撃機も本格量産しており、

B-17が12731機、B-29が3970機生産されたとされる。

これらの大型爆撃機群がドイツと日本を空襲し生産能力の低減に一役買った。

そして恐らく1隻に用いられる資材量からして、

国力差が顕著に出るのが艦船の製造量で、

主に海で戦った日米を比較した場合、

日本の艦船生産数

| 正規空母 | 9隻 |

| 護衛空母 | 9隻 |

| 戦艦 | 2隻 |

| 巡洋艦 | 6隻 |

| 駆逐艦 | 70隻 |

| 潜水艦 | 132隻 |

アメリカの艦船生産数

| 正規空母 | 22隻 |

| 護衛空母 | 93隻 |

| 戦艦 | 10隻 |

| 巡洋艦 | 39隻 |

| 駆逐艦 | 378隻 |

| 潜水艦 | 213隻 |

上記はあくまでも大戦中に建造・就役した数であり、日本軍の場合は戦前に配備されたものを主力に戦っている。

さらにシーレーンを守る海防艦や貨物船などの生産数を考慮に入れると日米差はさらに著しいものとなる。

今回は主要兵器の生産数しか書かなかったが、この他にも弾薬や輸送トラック、銃砲の生産数も重要である。

またアメリカに限って言えば兵器の生産数が抜きん出ている他、日独が計画を断念した原爆の実戦投入にも成功しており、

GNP比で言えば1944年時点でアメリカは日本の18倍を誇ったとされ、

元スレのように単純化した数値で比較するのは難しいが、それだけの差があったということである。