数学において,凸集合や凸関数の重要性がいつごろから認識され始めたのか,最近興味をもっている。

このあたりの事情は,その名を冠した変分原理で知られる Ivar Ekeland 氏の『数学は最善世界の夢を見るか』に,関連することが書かれているのではないかと期待しているのだが,1960年代初頭から急激に発展した極大単調作用素の理論とその周辺(特に劣微分の理論)を探ることによって,当該分野の歴史的な概観を得ようと,いろいろと文献を集めている最中である。

1960年~1970年の10年間に大発展を遂げた極大単調作用素の理論は,おそらく Zarantonello が端緒を切り開き,その後 G. Minty と F. E. Browder が互いに競い合うようにしてさまざまな拡張を行っていった。

さて,まずは Minty の仕事をフォローしようと考えているのだが,Minty が書いたある論文に,『Stiemke の定理』という,初めて聞く名前の定理が書かれていたので,調べてみたところ,経済学の世界では有名な定理らしいことがわかった。

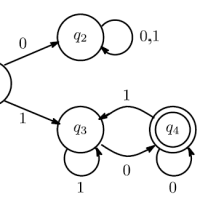

Stiemke の定理を使わずに自力で証明できるかもしれないので,もう少し考えてみようと思うが,どうやら Kirszbraun の定理というのを使う Minty の定理を,Kirszbraun の定理を経由せずに Stiemke の定理を用いて示せるらしい。つまり,それぞれの定理の頭文字を使って定理間の関係を示すと,

S⇒M

かつ

K⇒M

であるらしい。

そうなると,S と K の間の論理的な関係があるのかどうか気になるし,M⇒K や M⇒S のような逆も成り立つのかどうかが気になってくる。Minty の理論を学ぶ際には,そんな視点を持って取り組んでみようと思う。

さて,なんとなく凸集合を超平面で分離するという問題を連想したので,きちんと解決しないまま放置してあった問題をもう一度考え直そうと思い立った。

それは,n 次元 Euclid 空間において,互いに素で,どちらも空ではない2つの凸集合 A と B に対し,必ず広義に分離する超平面が存在することを示せという問題である。

これは有名だろうから,ものの本を見れば詳しい解答が載っているに違いないが,H. Brezis の『関数解析』(日本語版)に練習問題として挙げられていたので,自力で解決しようと,学部4年生のころからずっと思い続けてきた。

アイデアはすでにあるので,細部を詰める作業が残っていたのだが,ほったらかしにしていたと思われる。

先ほど,その路線でちょっと考えてみたところ,半分だけ問題が解決した。

残りの半分も解決したら,たぶん『関数解析』の英訳本に答えが載っているので,それで答え合わせをしようと思う。

さて,問題を考えた際に『関数解析』の命題 V.2 が利用できるのではないかと思って眺めていて,ふとその命題の逆が成り立つのではないかと思いつき,証明してみた。

命題 V.2 は,Hilbert 空間における空でない閉凸集合への射影の存在定理である。

この手の話は Zarantonello や Moreau,そして Stampacchia らが1950年代から1960年の半ばにかけて詳しく調べていたはずなので,この定理の元ネタを調べたいところだが(実はすでに心当たりの文献は手に入れてある),その過程において,僕が思いついた逆もすでに知られていたことがわかるかもしれない。

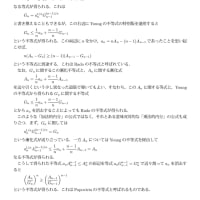

命題 V.2 の逆とは次の命題である。

ここで,(a,b) は,ベクトル a と b の内積を表す。

証明はきわめて容易であるが,一応,白色の文字で下に記しておく。

全く別の分野の論文で,ある集合が凸集合になるための別の十分条件が述べられており,それが本当に十分条件になっているのかどうか,僕にはまだよくわからないのだが,この逆命題がそのへんの問題を解決するきっかけになればいいがとほのかに期待している。

では,命題の証明を述べよう。

K が一点のみからなる集合ならば,それはそもそも凸集合であるから,証明すべきことは残っていない。

K が少なくとも二点を含む集合のとき,K の相異なる二点を a,b とおくと,その凸結合 (1-t)a+tb(ただし,t は 0≦t≦1 を満たす任意の実数)は H の元であるから,仮定の不等式の f として (1-t)a+tb をとれば,ある K の元 u があって,

((1-t)a+tb-u,v-u)≦0

が K の任意の元 v に対して成り立つ。

したがって,v として特に a,b としたもの,すなわち

((1-t)a+tb-u,a-u)≦0,

および

((1-t)a+tb-u,b-u)≦0

も成り立つ。上の式の両辺に 1-t≧0 をかけたものと,下の式の両辺に t≧0 をかけたものを足し合わせれば,

(1-t)((1-t)a+tb-u,a-u)+t((1-t)a+tb-u,b-u)≦0

であるが,左辺は

(1-t)((1-t)a+tb-u,a-u)+t((1-t)a+tb-u,b-u)

=((1-t)a+tb-u,(1-t)a-(1-t)u)+((1-t)a+tb-u,tb-tu)

=((1-t)a+tb-u,(1-t)a-(1-t)u+tb-tu)

=|(1-t)a+tb-u|2

となり,これより (1-t)a+tb=u となる。

仮定から u は K の元であるから,(1-t)a+tb も K の元であることになり,K が凸集合であることが示された。(QED)

このあたりの事情は,その名を冠した変分原理で知られる Ivar Ekeland 氏の『数学は最善世界の夢を見るか』に,関連することが書かれているのではないかと期待しているのだが,1960年代初頭から急激に発展した極大単調作用素の理論とその周辺(特に劣微分の理論)を探ることによって,当該分野の歴史的な概観を得ようと,いろいろと文献を集めている最中である。

1960年~1970年の10年間に大発展を遂げた極大単調作用素の理論は,おそらく Zarantonello が端緒を切り開き,その後 G. Minty と F. E. Browder が互いに競い合うようにしてさまざまな拡張を行っていった。

さて,まずは Minty の仕事をフォローしようと考えているのだが,Minty が書いたある論文に,『Stiemke の定理』という,初めて聞く名前の定理が書かれていたので,調べてみたところ,経済学の世界では有名な定理らしいことがわかった。

Stiemke の定理を使わずに自力で証明できるかもしれないので,もう少し考えてみようと思うが,どうやら Kirszbraun の定理というのを使う Minty の定理を,Kirszbraun の定理を経由せずに Stiemke の定理を用いて示せるらしい。つまり,それぞれの定理の頭文字を使って定理間の関係を示すと,

S⇒M

かつ

K⇒M

であるらしい。

そうなると,S と K の間の論理的な関係があるのかどうか気になるし,M⇒K や M⇒S のような逆も成り立つのかどうかが気になってくる。Minty の理論を学ぶ際には,そんな視点を持って取り組んでみようと思う。

さて,なんとなく凸集合を超平面で分離するという問題を連想したので,きちんと解決しないまま放置してあった問題をもう一度考え直そうと思い立った。

それは,n 次元 Euclid 空間において,互いに素で,どちらも空ではない2つの凸集合 A と B に対し,必ず広義に分離する超平面が存在することを示せという問題である。

これは有名だろうから,ものの本を見れば詳しい解答が載っているに違いないが,H. Brezis の『関数解析』(日本語版)に練習問題として挙げられていたので,自力で解決しようと,学部4年生のころからずっと思い続けてきた。

アイデアはすでにあるので,細部を詰める作業が残っていたのだが,ほったらかしにしていたと思われる。

先ほど,その路線でちょっと考えてみたところ,半分だけ問題が解決した。

残りの半分も解決したら,たぶん『関数解析』の英訳本に答えが載っているので,それで答え合わせをしようと思う。

さて,問題を考えた際に『関数解析』の命題 V.2 が利用できるのではないかと思って眺めていて,ふとその命題の逆が成り立つのではないかと思いつき,証明してみた。

命題 V.2 は,Hilbert 空間における空でない閉凸集合への射影の存在定理である。

この手の話は Zarantonello や Moreau,そして Stampacchia らが1950年代から1960年の半ばにかけて詳しく調べていたはずなので,この定理の元ネタを調べたいところだが(実はすでに心当たりの文献は手に入れてある),その過程において,僕が思いついた逆もすでに知られていたことがわかるかもしれない。

命題 V.2 の逆とは次の命題である。

K を,実内積空間 H の空でない部分集合とする。

もし,H の任意の元 f に対し,ある K の元 u があって,K の任意の元 v に対して

(f-u,v-u)≦0

が成り立つならば,K は凸集合である。

ここで,(a,b) は,ベクトル a と b の内積を表す。

証明はきわめて容易であるが,一応,白色の文字で下に記しておく。

全く別の分野の論文で,ある集合が凸集合になるための別の十分条件が述べられており,それが本当に十分条件になっているのかどうか,僕にはまだよくわからないのだが,この逆命題がそのへんの問題を解決するきっかけになればいいがとほのかに期待している。

では,命題の証明を述べよう。

K が一点のみからなる集合ならば,それはそもそも凸集合であるから,証明すべきことは残っていない。

K が少なくとも二点を含む集合のとき,K の相異なる二点を a,b とおくと,その凸結合 (1-t)a+tb(ただし,t は 0≦t≦1 を満たす任意の実数)は H の元であるから,仮定の不等式の f として (1-t)a+tb をとれば,ある K の元 u があって,

((1-t)a+tb-u,v-u)≦0

が K の任意の元 v に対して成り立つ。

したがって,v として特に a,b としたもの,すなわち

((1-t)a+tb-u,a-u)≦0,

および

((1-t)a+tb-u,b-u)≦0

も成り立つ。上の式の両辺に 1-t≧0 をかけたものと,下の式の両辺に t≧0 をかけたものを足し合わせれば,

(1-t)((1-t)a+tb-u,a-u)+t((1-t)a+tb-u,b-u)≦0

であるが,左辺は

(1-t)((1-t)a+tb-u,a-u)+t((1-t)a+tb-u,b-u)

=((1-t)a+tb-u,(1-t)a-(1-t)u)+((1-t)a+tb-u,tb-tu)

=((1-t)a+tb-u,(1-t)a-(1-t)u+tb-tu)

=|(1-t)a+tb-u|2

となり,これより (1-t)a+tb=u となる。

仮定から u は K の元であるから,(1-t)a+tb も K の元であることになり,K が凸集合であることが示された。(QED)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます