このところ眠れないからラジオなんぞ聞いている。

四十年ぶりに深夜放送なんぞ聴いている。

オールナイトニッポンなんて久しぶりだなあ。何年ぶりだ。四十年ぶりだけど。

オードリーが意外と面白い。あとゼンゼン名前知らない女の子のとか。

吉田拓郎が奥さん朝ドラで留守の間、俺はどうしたらいいんだろう、みたいに叫んでおった。そういえばこの前ジュリーとの対談見たばかりだ。

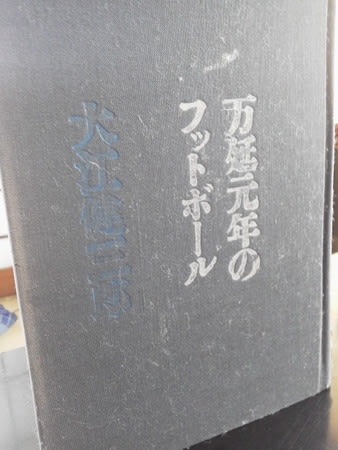

このところどうもサクサクしないので、というか魂が震えないというか、まあ小説でも読んでみんべえ、ということで、大江健三郎『万延元年のフットボール』(昭和42年 講談社)

これも四十年ぶりくらいだな。

最初に読んだときはグロテスクなイメージばかりがつきまとって、なんか胃に重い、でなんだったんだ結局、みたいな読後感だけが残った記憶があるが、今回は最初から内臓ごと掴み取られるような読書体験だった。見事な描写力に裏打ちされた重機で掘り出されるようなイメージの奔出に、一章ごと読んでしばらく気を静めないと先に進めない、そんな圧倒的な小説を読んだ。

著者このとき32歳。本作を戦後最大の傑作とするむきもあるようだが、ワシもそれにまったく賛成である。(もっとも比較対照とすべき他の小説を殆ど読んでないが。)

文章が読みやすいのに驚いた。難解になっていくのはこれ以降のことか。

フットボールというのは、今まではなんとなくアメフトみたいなイメージでいたけど、サッカーのことだろうか。サッカーという言葉は当時でも一般的だったと思うけれど、万延元年のサッカー、ではやはりサマニならん。むしろ当時としては野球のほうがありがちだろうが、万延元年のベースボール、ではこれはもうどうしようもない。題名だけでなく、作中谷間の若者たちに野球やらせちまったんではすべてがダイナシになっただろう。作者の才幹恐るべしである。

高校時代、隣の席でのちに自殺する同級生が一日中本作の新潮文庫版を読みふけっていたのを思い出した。