何気なくよんでいた本の中に、もやもや漠然と考えていたことが予言のように指摘されているようなことがあって、おお、と手が止まることってありますよね。

ワクチンとコミュニケーションについての資料をまとめるなかで読んでいた本でもそういったことがありました。

"エビデンスに基づくアプローチをとろうとする医師やヘルスサービスの管理者がおそらく出会うのは、不確実な姿勢を歓迎して疫学や経済学上の問題に果敢に立ち向かっていく患者や国民ではなく、魔術のほうに向かってしまう患者や国民であろう"

医学や看護を大学や専門学校で学ぶ人たちは、前提として、健康がよいもの、めざすべきゴールであって、知識不足や機会不足が改善されれば人はそちらにむかうはずで、アヤシげなものよりは科学的な検証がすんだもののほうが好まれ、健康管理や受診行動は最適化していくのではという期待を持ちます。

が、しかし、現場に出ると、「あぶないのに」「悪くなるとわかっているのに」その行動は修正されないのだろう?という事例にたくさん出会います。

どう考えてもあやしくね?という広告にひっかかかって、たくさんお金を失っても、信じて疑わないひともいます。

そういったところでの効果はなくても受け入れるのに、実際の医療の現場では期待する効果や対応がないことに批判や暴言が向けられることもあります。

不条理だ!

そう思うことは日々の仕事の中でも少なくはありません。

医療でもその他のことでも「絶対」なんてことはないわけですし、ちょっと考えればその理屈も理解できそうですが、うまくいきません。

そういった事実と、それを認知する個々人以外にも影響するもんがあるからです。

それは、コミュニケーション。

・・・と書くのは簡単ですが、そこで何をしろというのか、何が足りないのか、何が過剰なのか、こじれるまえにできることはないのか。

具体的に明日からやってみるか、、、というこちらがわの行動変容なく相手や対象に変化をもたらすことはできません。

いえ、相手によっては変化をもたらそうと思う必要がないのかもしれません。そのような状況下でストレスをためないためのマネジメントの方がいい場合もあります。

(・・・教える教員にその技量があるのかという厳しい指摘もありますが)問題の整理や提案をしている人たちはいます。

インターネットで読むことができた資料:

臨床コミュニケーション教育 PBL から対話論理へ、対話論理から実践へ

「医療の不確実性時代におけるコミュニケーション

EBMとコミュニケーション

不確実である、という事実をどう相手と扱うか、、、が問題なわけですが。

先日、日本家族計画協会の北村邦夫先生(婦人科)の講義を久々に聞く機会がありました。

これはHPVワクチンについての勉強会のシリーズの12回目で、講義のテーマは低用量経口避妊薬とHPVワクチン。

似たような扱いを受けている、ということをご自身の体験をもとにお話されました。

ある医薬品が認可されるまでの裏側ストーリー(歴史)など、ここに書いていいのか分からないことも多数聞いたのですが、一番考えさせられたのは北村先生がしてきた「対話」でありました。

それは、気心しれたひとたちで集まって文句や愚痴を言うのではなく、自分が言うことにagreeではない、どちらかというとagainst、いや日常生活で危険を感じるほどのリアクションを受けながら、そうした相手にも話し合いの機会をもってきた、ということでした。

(そういう姿勢は、当事者よりもそれを眺めている人へのインパクトが大きいです)

ガチの性教育反対議員から時の厚生労働大臣にまで、面会を申し込み、色紙を持参し(座右の銘とサインをもらうため・・・だそうです)という作業をくり返し、「直接話をしたほうがいい」「意見の違う人たちと公開のばで議論をする」を他人に提案するのではなく、自ら実践してきたというところに説得力がありました。(記念写真<証拠>などもスライドにもりだくさん)

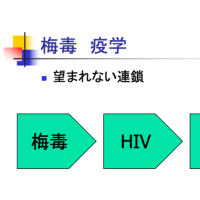

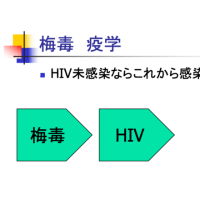

すでに海外ではOTCになっている国もある低用量ピルでありますが、国連加盟国で承認が一番最後になった時点でも、「エイズが広がるからダメ」「妊娠しなくなると女性の性が乱れる」という反対の中、やっとこさ承認にいたった背景には、各方面の調整に走り回った北村先生の功績が大きい訳です。

世界であたりまえの薬の選択さえ、こんなにしないといけないのか、、、とあらためて思いますし、科学的に正しいのだと言い放つだけではだめなんだということを考えさせられます。

国レベルでとまではいきませんが、地域でもてる対話の機会はどなたにもあるとおもいますので、対立を対立のままにせず、alternativeな見方やかなえ方を提案していくことも必要なのだろうと思いました。

不確実性についても、そのような場や関係でしか共有できないのではないかと思うからです。

インターネットでも、「ここの解釈はちがうのではないか」「それは誤解」「別の情報がここにある」と地道に語りかけるコミュニケーションをみかけます。

特定個人への働きかけの形をとりますが、それを見ている「その他おおぜい」の人たちにとっての有益な情報/選択肢になるので、こういった地道なこともしていかないといけないのだと思います。

口も書くのも早い北村先生が、2年をかけて書いたという新書はこちら。

こんなに否定や攻撃をされたら、通常の人はあきらめたり、ひるんだり、ねじまがるとおもうのですが、北村先生は「それが刺激で燃えるタイプ」(自称)だそうです・・・。

そこにある信念やぶれない軸に圧倒されます。

学術書は分析としては興味深いのですが、対話したほうがいい相手との日常レベルで共有する視点をもつには文庫とか新書のほうがいいのではーと思って中古市場で購入。

ワクチンとコミュニケーションについての資料をまとめるなかで読んでいた本でもそういったことがありました。

"エビデンスに基づくアプローチをとろうとする医師やヘルスサービスの管理者がおそらく出会うのは、不確実な姿勢を歓迎して疫学や経済学上の問題に果敢に立ち向かっていく患者や国民ではなく、魔術のほうに向かってしまう患者や国民であろう"

| エビデンスに基づくヘルスケア―ヘルスポリシーとマネージメントの意思決定をどう行うか |

| エルゼビア・ジャパン |

医学や看護を大学や専門学校で学ぶ人たちは、前提として、健康がよいもの、めざすべきゴールであって、知識不足や機会不足が改善されれば人はそちらにむかうはずで、アヤシげなものよりは科学的な検証がすんだもののほうが好まれ、健康管理や受診行動は最適化していくのではという期待を持ちます。

が、しかし、現場に出ると、「あぶないのに」「悪くなるとわかっているのに」その行動は修正されないのだろう?という事例にたくさん出会います。

どう考えてもあやしくね?という広告にひっかかかって、たくさんお金を失っても、信じて疑わないひともいます。

そういったところでの効果はなくても受け入れるのに、実際の医療の現場では期待する効果や対応がないことに批判や暴言が向けられることもあります。

不条理だ!

そう思うことは日々の仕事の中でも少なくはありません。

医療でもその他のことでも「絶対」なんてことはないわけですし、ちょっと考えればその理屈も理解できそうですが、うまくいきません。

そういった事実と、それを認知する個々人以外にも影響するもんがあるからです。

それは、コミュニケーション。

・・・と書くのは簡単ですが、そこで何をしろというのか、何が足りないのか、何が過剰なのか、こじれるまえにできることはないのか。

具体的に明日からやってみるか、、、というこちらがわの行動変容なく相手や対象に変化をもたらすことはできません。

いえ、相手によっては変化をもたらそうと思う必要がないのかもしれません。そのような状況下でストレスをためないためのマネジメントの方がいい場合もあります。

(・・・教える教員にその技量があるのかという厳しい指摘もありますが)問題の整理や提案をしている人たちはいます。

インターネットで読むことができた資料:

臨床コミュニケーション教育 PBL から対話論理へ、対話論理から実践へ

「医療の不確実性時代におけるコミュニケーション

EBMとコミュニケーション

不確実である、という事実をどう相手と扱うか、、、が問題なわけですが。

| 医学の不確実性 |

| 日本評論社 |

先日、日本家族計画協会の北村邦夫先生(婦人科)の講義を久々に聞く機会がありました。

これはHPVワクチンについての勉強会のシリーズの12回目で、講義のテーマは低用量経口避妊薬とHPVワクチン。

似たような扱いを受けている、ということをご自身の体験をもとにお話されました。

ある医薬品が認可されるまでの裏側ストーリー(歴史)など、ここに書いていいのか分からないことも多数聞いたのですが、一番考えさせられたのは北村先生がしてきた「対話」でありました。

それは、気心しれたひとたちで集まって文句や愚痴を言うのではなく、自分が言うことにagreeではない、どちらかというとagainst、いや日常生活で危険を感じるほどのリアクションを受けながら、そうした相手にも話し合いの機会をもってきた、ということでした。

(そういう姿勢は、当事者よりもそれを眺めている人へのインパクトが大きいです)

ガチの性教育反対議員から時の厚生労働大臣にまで、面会を申し込み、色紙を持参し(座右の銘とサインをもらうため・・・だそうです)という作業をくり返し、「直接話をしたほうがいい」「意見の違う人たちと公開のばで議論をする」を他人に提案するのではなく、自ら実践してきたというところに説得力がありました。(記念写真<証拠>などもスライドにもりだくさん)

すでに海外ではOTCになっている国もある低用量ピルでありますが、国連加盟国で承認が一番最後になった時点でも、「エイズが広がるからダメ」「妊娠しなくなると女性の性が乱れる」という反対の中、やっとこさ承認にいたった背景には、各方面の調整に走り回った北村先生の功績が大きい訳です。

世界であたりまえの薬の選択さえ、こんなにしないといけないのか、、、とあらためて思いますし、科学的に正しいのだと言い放つだけではだめなんだということを考えさせられます。

国レベルでとまではいきませんが、地域でもてる対話の機会はどなたにもあるとおもいますので、対立を対立のままにせず、alternativeな見方やかなえ方を提案していくことも必要なのだろうと思いました。

不確実性についても、そのような場や関係でしか共有できないのではないかと思うからです。

インターネットでも、「ここの解釈はちがうのではないか」「それは誤解」「別の情報がここにある」と地道に語りかけるコミュニケーションをみかけます。

特定個人への働きかけの形をとりますが、それを見ている「その他おおぜい」の人たちにとっての有益な情報/選択肢になるので、こういった地道なこともしていかないといけないのだと思います。

口も書くのも早い北村先生が、2年をかけて書いたという新書はこちら。

こんなに否定や攻撃をされたら、通常の人はあきらめたり、ひるんだり、ねじまがるとおもうのですが、北村先生は「それが刺激で燃えるタイプ」(自称)だそうです・・・。

そこにある信念やぶれない軸に圧倒されます。

| ピル (集英社新書) |

| 集英社 |

学術書は分析としては興味深いのですが、対話したほうがいい相手との日常レベルで共有する視点をもつには文庫とか新書のほうがいいのではーと思って中古市場で購入。

| 「対話」のない社会―思いやりと優しさが圧殺するもの (PHP新書) |

| PHP研究所 |

| コミュニケーション不全症候群 (ちくま文庫) |

| 筑摩書房 |