こ、コリャ英和!!

LX7用フィルター・コンバージョンレンズアダプターのことです。

Kiwi Potos LA-52LX7

メーカーはココ↓

http://kiwifotos.com/index.php

Amazonで買えます。

http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90STOK-SELECT%E3%80%91%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-LUMIX-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-52mm/dp/B00AQ1943M

LX7のフロントリングがバヨネット構造になっており、

これが外せると教えて下さった方がいらっしゃいまして、

更に上記アダプターがAmazonで売っていると言うので、早速ポチ!

向かって反時計方向に回すと外れますが、

初めて外す時は”これ以上力を入れちゃあヤバイかも?”って

くらいの力が必要です。でも、2回目以降はアッサリ外れます。

と言うことは、あまり付けたり外したりしているとバカっちゃう

と言うことですね。

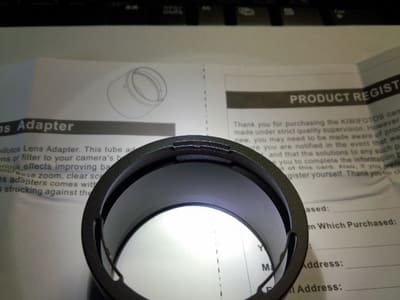

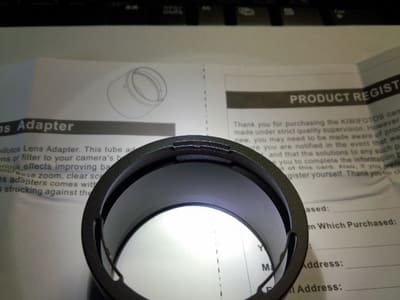

バヨネット部の拡大です。

材質:アルミ

表面処理:黒梨地アルマイト

質感:良し

なんと、NCでバヨネット部を削り出している。

バリも無くキレイですが、取り扱い注意ですねコレハ。

と、言うことで付けっ放し決定。”カチッ”とハマります。

お~お~、ええど、ええどコリャ~

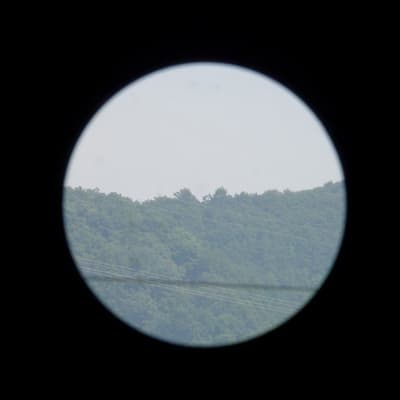

”構造上、広角側では四隅がケラレます。”

とAmazonには書いてありますが、全然そんなことはありません。

これで広角端ですよ。

何時も使っているフードを付けるとこんな感じです。

このフードで四隅がほんの少しケラレる程度ですから、

LA-52LX7ではまったく問題なしですね。

52mmのフィルターねじが切ってあるので、市販のフードも使えます。

うーん、かっけー。

初めからこういうカメラだと思えば、それで良し。

露避けヒーターも難なく巻けます。

-------------

で、

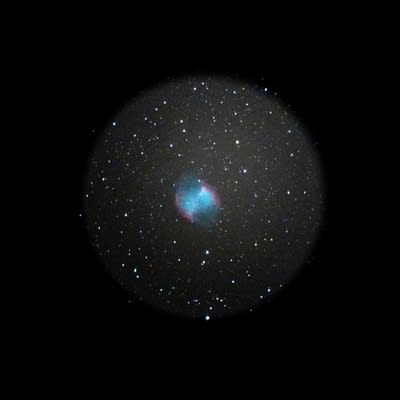

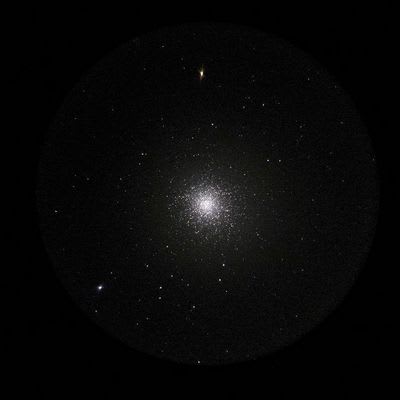

こっからが縮小コリメーターのお話し。

内径48.3mm。Vixenの現行NLVアイピースの外形が48mmなので

入ります。

笠井トレーディングのSV30mm_2inchはM57->M52変換リング経由で

直結出来ます。(でもこのアイピースはC-8と相性悪いのよねえ~)

この状態でLX7のレンズギリギリまで寄れますが当たりはしません。

このアイピースは視野環が無いので輪郭が不明瞭ですが、

だいたいこんな感じです。あれ?F1.6になってしまった。

F1.4だともう少し写野が狭くなります。

以上、LA-52LX7の使い勝手を一通りチェックしてみましたが、

特筆すべきは機械的強度です。

M37mmフィルターねじを利用して縮小コリメート撮影をすると、

どうしてもズームレンズのフニャフニャ感が拭えません。

更に、LX7のズーム機構はLX7本体の自重を引き上げることが

出来ず、屈折鏡筒で天頂撮影時に画像チェックしようものなら、

”ガガガガガッ”とレンズが脱調して”電源を入れ直せ!”

となってしまうのです。

画像チェックをするとレンズが勝手に引っ込むんですよね、LX7。

それだけでもイヤなのですが、

これを繰り返していると、どうも無限遠位置が狂って来るよう

なのです。買った直後は、間違いなく∞マークの右側にあった

真の無限遠位置が、最近では2m~∞の間で、かなり2m寄りに

なってしまいました。常にデータを数値化していますから、

間違いないことです。

友人の個体では、なんと無限遠が0.3m~1mの間になってしまった

と言っていました。

国士無双・・・じゃなかった、 酷使無用ですね(^^♪

つづく

LX7用フィルター・コンバージョンレンズアダプターのことです。

Kiwi Potos LA-52LX7

メーカーはココ↓

http://kiwifotos.com/index.php

Amazonで買えます。

http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90STOK-SELECT%E3%80%91%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-LUMIX-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-52mm/dp/B00AQ1943M

LX7のフロントリングがバヨネット構造になっており、

これが外せると教えて下さった方がいらっしゃいまして、

更に上記アダプターがAmazonで売っていると言うので、早速ポチ!

向かって反時計方向に回すと外れますが、

初めて外す時は”これ以上力を入れちゃあヤバイかも?”って

くらいの力が必要です。でも、2回目以降はアッサリ外れます。

と言うことは、あまり付けたり外したりしているとバカっちゃう

と言うことですね。

バヨネット部の拡大です。

材質:アルミ

表面処理:黒梨地アルマイト

質感:良し

なんと、NCでバヨネット部を削り出している。

バリも無くキレイですが、取り扱い注意ですねコレハ。

と、言うことで付けっ放し決定。”カチッ”とハマります。

お~お~、ええど、ええどコリャ~

”構造上、広角側では四隅がケラレます。”

とAmazonには書いてありますが、全然そんなことはありません。

これで広角端ですよ。

何時も使っているフードを付けるとこんな感じです。

このフードで四隅がほんの少しケラレる程度ですから、

LA-52LX7ではまったく問題なしですね。

52mmのフィルターねじが切ってあるので、市販のフードも使えます。

うーん、かっけー。

初めからこういうカメラだと思えば、それで良し。

露避けヒーターも難なく巻けます。

-------------

で、

こっからが縮小コリメーターのお話し。

内径48.3mm。Vixenの現行NLVアイピースの外形が48mmなので

入ります。

笠井トレーディングのSV30mm_2inchはM57->M52変換リング経由で

直結出来ます。(でもこのアイピースはC-8と相性悪いのよねえ~)

この状態でLX7のレンズギリギリまで寄れますが当たりはしません。

このアイピースは視野環が無いので輪郭が不明瞭ですが、

だいたいこんな感じです。あれ?F1.6になってしまった。

F1.4だともう少し写野が狭くなります。

以上、LA-52LX7の使い勝手を一通りチェックしてみましたが、

特筆すべきは機械的強度です。

M37mmフィルターねじを利用して縮小コリメート撮影をすると、

どうしてもズームレンズのフニャフニャ感が拭えません。

更に、LX7のズーム機構はLX7本体の自重を引き上げることが

出来ず、屈折鏡筒で天頂撮影時に画像チェックしようものなら、

”ガガガガガッ”とレンズが脱調して”電源を入れ直せ!”

となってしまうのです。

画像チェックをするとレンズが勝手に引っ込むんですよね、LX7。

それだけでもイヤなのですが、

これを繰り返していると、どうも無限遠位置が狂って来るよう

なのです。買った直後は、間違いなく∞マークの右側にあった

真の無限遠位置が、最近では2m~∞の間で、かなり2m寄りに

なってしまいました。常にデータを数値化していますから、

間違いないことです。

友人の個体では、なんと無限遠が0.3m~1mの間になってしまった

と言っていました。

国士無双・・・じゃなかった、 酷使無用ですね(^^♪

つづく