沈みかけた夏物を一気にゲット!

水蒸気一杯の低空狙いでボケボケですけど、今年は夏物を

何も撮影できなかったので良しとしましょう。

本日アップした複数記事の一連画像は、全て昨日一気に撮影

したものです。縮小コリメート法と高感度裏面照射カラーCOMS

カメラを組み合わせると・・・

後処理が膨大になって大変ですね~( ̄▽ ̄)

M8

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M20

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M16

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M22(アレ?曇ったか?)

G120 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M13

G200 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M57

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

------------------------------------------------------------

撮影日時:2019/09/25

撮影場所:65cm天文台 標高870m

天候:23時までは薄雲ありの晴れ。以降曇り。

気温:12℃

星空指数:40

シーイング:高気圧前衛のため 2/5

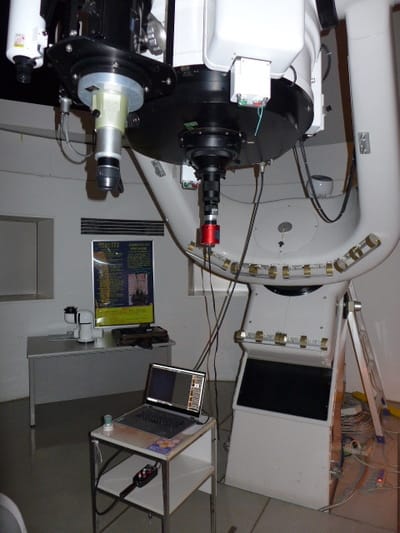

撮像鏡筒:65cmF12クラシカルカセグレン

アイピース:TELE VUE 55mm PLoSSL

レンズ:CCTV 16mmF1.4 C MountLens

撮像カメラ:ZWO-ASI294MC

縮小率:55/16=3.4375

合成F:3.49

合成fl:2269mm

通常光学系FOV:3450 X 21mm / 7800mm = 9.29'角(m4/3対角)

縮小光学系FOV:3450 X 9mm / 2269mm = 13.68'角(円形写野直径)

*上記9mmは1/1.8インチ素子の対角、21mmはm4/3素子の対角

------------------------------------------------------------

水蒸気一杯の低空狙いでボケボケですけど、今年は夏物を

何も撮影できなかったので良しとしましょう。

本日アップした複数記事の一連画像は、全て昨日一気に撮影

したものです。縮小コリメート法と高感度裏面照射カラーCOMS

カメラを組み合わせると・・・

後処理が膨大になって大変ですね~( ̄▽ ̄)

M8

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M20

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M16

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M22(アレ?曇ったか?)

G120 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M13

G200 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

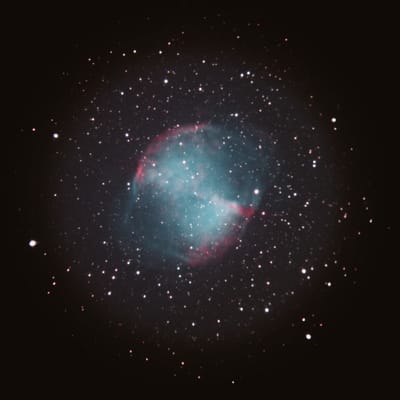

M57

G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

------------------------------------------------------------

撮影日時:2019/09/25

撮影場所:65cm天文台 標高870m

天候:23時までは薄雲ありの晴れ。以降曇り。

気温:12℃

星空指数:40

シーイング:高気圧前衛のため 2/5

撮像鏡筒:65cmF12クラシカルカセグレン

アイピース:TELE VUE 55mm PLoSSL

レンズ:CCTV 16mmF1.4 C MountLens

撮像カメラ:ZWO-ASI294MC

縮小率:55/16=3.4375

合成F:3.49

合成fl:2269mm

通常光学系FOV:3450 X 21mm / 7800mm = 9.29'角(m4/3対角)

縮小光学系FOV:3450 X 9mm / 2269mm = 13.68'角(円形写野直径)

*上記9mmは1/1.8インチ素子の対角、21mmはm4/3素子の対角

------------------------------------------------------------