Justice! 社会正義の実現!所得充実政策!ワクチンより検査を積極的に推奨! / 薬剤師・元参議院議員・消防団

ひらがな5文字の「はたともこ」ブログ

新型インフルエンザワクチン市場:アジュバント(スクアレン)の副作用リスク

新型インフルエンザワクチンの日本国内市場が活気づいています。感染そのものの阻止ではなく、感染した場合の重症化を防ぐことが期待されるワクチンが、新型インフルエンザ対策の主軸として扱われ、副作用が起こった場合の賠償金を国が肩代わりすることを受け入れた日本は、いまや海外のワクチンメーカーからも旨みのある市場として人気です。

先日(10月6日)厚労省は、英国のグラクソ・スミスクライン(GSK)およびスイスのノバルティスの2社とワクチンの購入契約を結びました。GSKの製造するワクチンは、日本でも実績のある鶏卵を使用してウイルスを培養しますが、ノバルティスの製造するワクチンは、イヌ(犬)の腎臓由来細胞を使用します。またいずれのメーカーも、ワクチンの効果を高めるために、石油由来の免疫増強剤(アジュバント)を添加します。

更に米国バクスター社は、より強毒性であるH5N1型ウイルスに対するワクチンの開発を、日本で取り組み始めました。年内にも治験を開始するそうですが、バクスターは、欧州医薬品庁が設定したパンデミックワクチンの承認申請プロセスである「モックアップライセンス」を取得しているため、日本国内での承認はある意味時間の問題だと思います。

このような流れの中で、私たちは、新型インフルエンザに対して、ワクチン接種が必要十分な手段であると盲目的に認識してはならないと、強く思います。ワクチンがもたらすかもしれない副作用についても、私たちは十分に意識することが必要です。

湾岸戦争(1991年)に関わった兵士たちを襲う湾岸戦争症候群は、彼らに接種された炭疽菌ワクチンのアジュバント(スクアレン)による副作用ではないかと、今でも強く疑われています。そのときと同じアジュバントが、日本が輸入する海外の新型インフルエンザワクチンにも使用されます。

パイが広がれば広がるほど副作用の可能性は増えるわけで、やむを得ず十分な検討のないままワクチン接種がすすめられた結果として、新型インフルエンザワクチンによる薬害が歴史に残らぬよう、私たち国民ひとりひとりが、自分の健康には自分で責任を持つという観点からも慎重に対応していかなければならないと思います。

健常人の場合は、たとえ新型インフルエンザに感染しても軽症で回復します。何より、日常生活の中で、手洗い・うがい・バランスの良い食生活など感染を防ぐ規則正しい生活習慣を身につけることが、人としての基本的なエチケットであり予防の大原則であることを忘れてはなりません。

新型インフルエンザワクチン~「アジュバント」「イヌ(犬)腎臓由来細胞」:厚労省も副作用を危惧

いよいよ国内で接種が始められようとしている(輸入)新型インフルエンザワクチンは、効果を高めるために石油由来のアジュバント(免疫補助剤)を添加していたり、これまで国内では未承認だったイヌ(犬)の腎臓由来細胞を培養するなどして作られており、厚労省も現段階ではその副作用については予測不可能であると認めています。

厚労省は、基礎疾患のある免疫の低い人から優先的に、国民に対して広くワクチンの接種を推奨していますが、併せてこの程、ワクチン接種を委託する医療機関に対して、契約条件として、副作用が発生した場合は速やかに報告するよう指示することを決めました。重大な副作用が発生した場合は、接種事業そのものを継続するか否かを判断するとしています。

厚労省自身が、副作用について、相当危惧している様子がうかがえます。

健常人の場合は、新型インフルエンザに感染しても大半は軽症で回復することがわかっています。私たち国民は、盲目的にワクチンを接種するのではなく、過去の薬害の歴史もこの際十分認識した上で、「自分はどうするのか」よく考えて、ワクチン接種の判断をしなければならないと、日々私は強く思います。

ワクチンは重症化を防ぐことは期待できても、感染そのものを阻止するものではありません。

→ワクチン副作用報告要請(読売新聞)

新型インフルエンザ:ワクチンにも要注意!「麻黄湯」の活用を!

新型インフルエンザに感染またはそれが疑われる事例の国内死亡者の数が、20名になりました。9月30日に死亡した49歳の北九州の男性に持病はないそうですが、発表された限られた情報を通して率直に感じることは、医師がインフルエンザであることを疑っていないということ、すなわち実際には極めて感度が低い簡易検査キットに頼り過ぎているということが、他の死亡例にも共通している事象ではないかということです。

このことはまさに、検査値至上主義の西洋医学の盲点(弱点)だと私は思います。数値だけ見て患者を見ず。。。まず頭のてっぺんからつま先まで(というと言い過ぎですが)患者を観察する漢方治療では起こり得ないことが、今まさに新型インフルエンザの治療現場では行われていると私には思えます。

そもそも新型インフルエンザは、感染力は強いのでしょうが、実際、その大半が軽症のまま回復すると言われています。従って、特に健常人の場合は、「ゾクゾクしたら麻黄湯」が、一番適切な対応だと、私は思います。なにしろ家で寝ているのが一番の治療法なのですから。病院へ行ってエネルギーを消耗していると、下がる熱も下がりません。。。麻黄湯は、ウイルス増殖初期に細胞への吸着と侵入・脱殻を阻害し、感染中期にRNAとタンパク合成を阻害します。

先月のシルバーウィーク、私も「らしき」症状にみまわれました。なんとなくゾクゾクしてきたなあと感じて熱を測ったら38.7℃でした。念のため市販の「麻黄湯」を1日飲みました。その後、熱は37℃台前半を推移しましたが、回復への最後の一線を越えようと4日目に「柴胡桂枝湯」を飲んだところ、ほどなく無事に回復しました。睡眠が一番のクスリだったと実感しています。勿論、検査はしていませんので、新型インフルエンザであったかどうかはわかりません。

私の例は一例にすぎませんが、米国疾病予防管理センターも、健常人は自宅で寝ていれば回復すると発表しています。セルフメディケーションが何よりも重要だと、私はつくづく思います。

ワクチンについても、自分でよく考えて納得した上で、接種したい方は接種されるよう望みます。ワクチンは、感染した場合の重症化を防ぐことは期待できても感染そのものを阻止するものではありません。

新型インフルエンザ対策として今回使用されるワクチンは、効果を高めるために石油由来のアジュバント(免疫補助剤)を添加していたり、これまで国内では未承認だったイヌ(犬)の腎臓由来細胞を培養して作られるなどしています。従って、その副作用は現段階では予測不可能であると、政府も認めているところです。そのため、副作用被害が発生した場合、製薬会社が求められる賠償金を国が肩代わりするという方針を、このほど政府は固めました。

政府が新型インフルエンザワクチンの確保に努めることは、今現在、避けて通ることのできない方針だと思いますが、私たち1人1人の国民は、リスクなどいろいろな要素をよく考えて判断して、自分の健康には自分で責任を持つという姿勢を忘れてはならないのだと、厚労省の対応を見て私はあらためて強く思います。

麻黄湯:新型インフルエンザ感染初期に効果大

ウイルス増殖初期に細胞への吸着と侵入・脱殻を阻害し、感染中期にRNAとタンパク合成を阻害する麻黄湯は、その作用機序からいってもインフルエンザウイルス感染初期の段階に投与すると、非常に有効に作用する可能性があるといえます。

ウイルス感染後期、細胞内部で増殖したウイルスが細胞外に放出されるのを阻害するタミフルやリレンザは、体内でウイルスが増殖してから作用する薬なので、インフルエンザ様症状があっても検査キットに反応しない初期の段階では、むしろ麻黄湯の効果のほうが期待できます。

健常人なら、まずは麻黄湯で様子を見、持病のあるハイリスク患者に対しては、麻黄湯と抗インフルエンザ薬とを併用することで重症化を回避できる可能性が非常に高まるのではないでしょうか。

禁忌または慎重投与を要する場合を除き、インフルエンザ様症状のある人が、ひとまず街かど薬局で麻黄湯を買って服用することは、セルフメディケーションの観点からいってももっともな判断ではないかと思います。

インフルエンザ簡易検査キットは、初期の段階であればあるほど感度が鈍く、亡くなった横浜の12歳の男児の場合、39度台の発熱で受診した日から数えて9日目でやっと陽性反応が出たとされています。この男児は気管支喘息の既往歴があったとされていますので併用注意の常用薬があったかもしれませんが、そうでなかったならば初診の段階で麻黄湯が投与されていたら、重症化は避けられ男児は今頃元気に学校に通っていたかもしれません。

タミフルやリレンザは、異常行動やおかしな夢をみるなどの精神神経症状の副作用が常に心配されます。2005年時点で世界の75%を占め、小児については同2位の米国の13倍も使っている日本のタミフル使用量は異常といえ、厚労省のタミフル・リレンザ一辺倒の対策は、どう考えても国民利益にとってバランスを欠いているものとしか思えません。(現在は、世界のタミフル使用量の30%を日本が占めているとされていますが、それでもダントツ世界一の使用量です。)

タミフルの備蓄量や使用量が日本に比べると極端に少ない韓国では、新型インフルエンザによる死亡例は18日現在で2人です(日本は17人)。常用食であるキムチが免疫力を強化しているともいわれています。また、中国では、漢方薬・板藍根(バンランコン)をのどスプレーやお茶として常用し、高い予防効果を上げています。

漢方医療が盛んな中国・韓国に新型インフルエンザによる死者が少ない理由は、タミフルやリレンザを日本のように過信していないからではないかと私は思います。

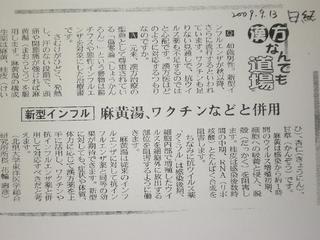

「新型インフルエンザ」麻黄湯の使用も:花輪壽彦先生

(記事)

Q.40歳男性。新型インフルエンザが秋以降、さらに流行するといわれています。ワクチンも足りない見通しで、抗ウイルス薬も不足するのではと心配です。漢方医はどのように対応するつもりなのですか。

A.元来、漢方医療の聖典として尊重されている「傷寒論(しょうかんろん)」という書物は腸チフスや悪性インフルエンザを対象にした治療書です。

さむけがひどく、発熱し、汗のない段階で、頭痛や関節痛が強ければ麻黄湯(まおうとう)を服用します。麻黄湯の構成生薬は麻黄、桂皮(けいひ)、杏仁(きょうにん)、甘草(かんぞう)です。

麻黄は感染から約1時間のウイルス増殖初期、細胞への吸着と侵入、脱殻(だっかく)を阻害します。桂皮は感染後数時間の中期、RNA(リボ核酸)とたんぱく合成を阻害します。

ちなみに抗ウイルス薬「タミフル」は感染後期、細胞内部で増殖したウイルスを細胞外に放出する部位を阻害するように働きます。

麻黄湯は従来のインフルエンザに対して抗インフルエンザ薬と同等の効果が期待できます。新型に対しても、症状や体質、体力に応じて漢方薬を上手に活用し、ワクチンや抗インフルエンザ薬と併用して対応すべきだと考えます。

(北里大学東洋医学総合研究所所長 花輪 壽彦)

麻黄湯に注目!新型インフルエンザと脳内出血:タミフル・リレンザは絶対か?

横浜市内の12歳の男児の場合、9月2日午前の初診時、39℃の発熱・嘔吐を訴えていますが簡易検査ではインフルエンザ陰性と診断され、いったん帰宅しています。しかし喘息の症状があったため、別の病院を受診するも、そこでも症状が落ち着いたとして帰宅しています。翌日いよいよ意識がもうろうとしてきたため再受診し入院しましたが、その時点でも簡易検査ではインフルエンザは陰性でした(9月3日)。

その後の9月10日(木)、A型インフルエンザ抗体価(H1N1)高値の結果を得、9月11日(金)午後、病院は保健所に報告、9月14日、遺伝子検査の結果、新型インフルエンザであることが判明しましたが、治療の甲斐なく9月17日夕刻、亡くなりました。9月3日から10日までの経過は発表されていません。

最初の検査でインフルエンザであることがわかっていたら、違った予後をたどっていたかもしれず、キットの感度に重大な問題があることは明らかで、使用したキットを公表することは必要だと思います。

沖縄の24歳の女性の場合、8月26日、38.8℃の発熱のため受診したところ、A型インフルエンザと診断され抗インフルエンザ薬リレンザを投与されました。しかし5日後の8月31日、呼吸困難に陥り再度受診したところウイルス性肺炎と診断され、転院先の病院の集中治療室で治療を受けていましたが、9月9日にクモ膜下出血を併発し、9月15日午前、亡くなりました。

この女性に特に持病はなく、カプセルが苦手だったために吸入薬であるリレンザを投与され、自宅療養していたそうです。

情報が極めて限定的なので、私たちには正しい判断を下すことはできません。しかし、単純に思うことは、まず12歳の男児の場合、最初の39℃の発熱から亡くなるまでの間16日間もあったわけで、その間いったい何をやっていたのか???ということです。また24歳の女性の場合、リレンザを投与され呼吸困難に陥っているということと、呼吸困難に陥る前になんとか対応できなかったのかということです。

この2つの症例を受けて、厚労省は、簡易検査で陰性であっても抗インフルエンザ薬(タミフル・リレンザ)を投与しても良いという通達を出しました。しかし、このようなタミフル・リレンザ一辺倒の対応で、本当に良いのでしょうか?12歳の男児がタミフルを投与されたかどうかは定かではありませんが、24歳の女性はリレンザを投与され結果的に死亡しています。これまでさんざん自治体に備蓄させたタミフルとリレンザの処方を推奨しなければ格好がつかないからという厚労省の本音が透けて見えるのは、私だけではないと思います。

何故、厚労省は、麻黄湯という漢方薬でインフルエンザが治った症例を紹介しないのでしょうか。ケースによってはむしろ初期の段階で有効な麻黄湯を使用したほうが予後良好な場合があるにもかかわらず、厚労省はまったく麻黄湯などの漢方薬に関しては見向きもせず、症例について報道発表をしていません。そのような厚労省の漢方無視の対応が、患者(国民)に不利益を与えているともいえるのです。

漢方薬は特に免疫力を向上させる観点から予防的な効果も期待できます。勿論、麻黄湯が絶対ではないけれど、タミフル・リレンザもその点では同様です。厚労省は全国の事例を収集して、広く国民に対して、インフルエンザの治療薬あるいは予防薬として、麻黄湯などの漢方薬という選択肢を広報すべきだと思います。

一方、今月8日、米国保健社会福祉省所管の疾病予防管理センターは、健常人が新型インフルエンザに感染した場合、抗ウイルス薬は必要なく、自宅療養で回復するとの指針を発表したことも付け加えておきます。

麻黄湯と新型インフルエンザ

タミフル不要:健常人の新型インフルエンザ

米国保健社会福祉省所管の疾病予防管理センターは、8日、健常人が新型インフルエンザに感染した場合、抗ウイルス薬は必要なく、自宅休養で回復するとの指針を発表しました。

米国が公式に発表したことで、日本でのタミフルやリレンザのやみくもな備蓄に、歯止めがかかることを期待します。

抗インフルエンザ薬の不足と過剰投与による耐性が理由として挙げられていますが、そもそも、健常人が風邪やインフルエンザに感染した場合は、ポカリなどのイオン飲料で水分をしっかり摂って、家で寝ているに限ります。

健康を医師に丸投げしない!

日頃から、自身の健康管理に責任を持つことが重要です。

最前線の保健師が、タミフル服用後死亡!?

北海道の40歳代の保健師が、新型インフルエンザに罹患し、タミフル服用後、亡くなりました(死因は急性心不全)。

この方は、医療機関でタミフルを処方された後、ホテルに宿泊されました。翌日、ホテルの従業員が意識のないこの女性を発見し、医師により死亡が確認されました。

この女性には、高血圧症の基礎疾患があったということです。

女性が処方されたタミフルを服用した可能性は極めて高いと思いますが、この事例からもわかるように、タミフルを安易に考えてはいけません。

タミフルの添付文書(いわゆる取扱説明書)には、呼吸困難などのショック症状のほか、様々な副作用の起こる可能性が明記されています。新型インフルエンザへのタミフル投与の安全性は、季節型のインフルエンザのそれと、現段階では有意差が認められず議論の対象になっていませんが、やはりタミフル一辺倒の治療方法には問題があると言わざるをえないのではないでしょうか。

前にも紹介しましたが、漢方薬にも新型インフルエンザに有効なものがあります。この女性のような高血圧症の方は、服用に際しては注意が必要ですが、麻黄湯という漢方薬は、タミフルと同等の効果が報告されています。

厚労省は、新型インフエンザ=タミフル(リレンザ)と決めつけることを一刻も早く止めて、他の治療法があることを広く一般に知らしめる責任があると思います。

麻黄湯の活用を!!:新型インフルエンザ、ワクチンはトップ・プライオリティか!?

ワクチンは、予防といえども病原体であり、投与すれば生体内で免疫反応がおこります。もし季節型のインフルエンザが流行してしまったら、新型インフルエンザワクチンを接種したことによって、季節型のインフルエンザウイルスに打ち勝つだけの免疫力がなくなる場合があるのです。一般的なカゼに罹患してしまった場合も同様です。

従って、特に体力の弱い人は、新型インフルエンザワクチンを接種したために、季節型のインフルエンザや一般的なカゼが重症化しやすくなるのです。厚労省は、限られた新型インフルエンザワクチンを誰から接種していくのかその順番を検討し、日本では未承認の外国産ワクチンを輸入しようとしていますが、それが最も重要なとるべき手段であるのかどうか、また正しい方策といえるのかどうか、こうしてみると非常に疑問です。

新型インフルエンザだけが流行すると決まっていればそれで良いのですが、他に何が流行するのかわからない段階で、新型インフルエンザワクチン接種が万能であるかのように対応する厚労省の姿勢は間違っていますし、体力の弱い人に新型インフルエンザワクチンを接種する場合のリスクについて、適切なインフォメーションがなされないことも大きな問題だと思います。

そもそも健常人の場合は、新型インフルエンザや季節型のインフルエンザあるいはカゼなどにかかった時の最も効果的な対策は、家でじっとしていることです。発熱は生体防御反応のひとつであり、タミフルなどを使用して無理に解熱することは好ましくありません。厚労省は、インフルエンザに解熱剤は投与しないことと通達していますが、一方でタミフルやリレンザの使用をあおっていることも事実です。製薬会社への利益誘導ととられても、仕方がありません。

新型インフルエンザによる生活への影響を最小限に抑えるためには、電車の中など人ごみでのマスクの着用と清潔を徹底することです。そしてもし罹患してしまったら、健常人の場合は家でじっと寝ているのが、あらゆる面で得策です。

どうしても薬に頼りたければ、体質に合わせて体調を整える漢方薬を活用することが患者利益に資する確率が高いと思います。麻黄湯という漢方薬は、タミフルと同等の効果があることがわかっています。経過によっては馴染み深い葛根湯や、免疫力を高める効果のある漢方薬が、新型インフルエンザに有効です。

勿論、免疫力を高める漢方薬は、予防薬としても極めて優秀です。リスクの高いワクチンを接種するよりも、漢方薬をうまく利用することのほうが、体に優しくまたコスト面でも賢い選択といえるのではないでしょうか。例えば麻黄湯は、タミフルの1/10以下の薬価ですみます。ただし、漢方薬にも副作用があり、高血圧症など循環器疾患を持つ人や甲状腺機能に異常のある人などには麻黄湯は不適切です。漢方薬の多剤併用による過剰投与にも注意が必要です。

厚労省は、エビデンスが希薄だとして漢方薬を「医薬品」として認めようとしない傾向があります。しかし、それこそがエビデンスのない、まったく間違った認識です。漢方は、病巣だけを診るのではなく、患者さんのおかれた環境や食生活など生活全般に目をやり、崩れたバランスを元に戻し体調を整えようとする医療です。じゃぶじゃぶ水をかけて消火するのが西洋医学なら、火元を特定しコップ一杯の水で消火するのが漢方だと、日本薬科大学・丁宗鐵先生(医師)はおっしゃっています。漢方は、「病気」を治すのではなく「病人」を治す医療なのです。

民主党政権には、新型インフルエンザ対策の再考が求められます。厚労省が漢方医学者の意見にも傾聴するよう、公正中立な立場でコーディネートすべきだと思います。国民を翻弄させることのない正しい情報を適切に発信することは勿論のこと、製薬会社への利益誘導を第一義にしない国民の生活を第一に考える厚生行政へと転換していくことは、民主党に与えられた使命です。

そして更に、これまでの西洋医学一辺倒だった医療を再編成して、北里大学東洋医学研究所所長・花輪壽彦先生(医師)も提唱されているように、西洋医学と漢方とが併用する新しい日本型医療を推進していくことが必要です。特に、漢方の特性を生かし未病の段階で病気をブロックしていくことは、国民の健康を守る上でもまた医療費を抑制する上でも非常に重要なポイントになると思います。

健康を医師に丸投げしない。すなわち、街かど薬局の漢方薬なども活用したセルフメディケーションの在り方に注目し、その充実強化を図ることが、これからの日本の医療のグランドデザインの中核になるべきではないかと思います。街かど薬局の薬剤師や地域の保健師が地域住民のプライマリーケアを強力にバックアップして、国民ひとりひとりが自分の健康に責任を持ち、自己コントロールできる環境を整えていくことこそが、崩壊した医療を再建するための最重要課題であると、私は考えています。

| « 前ページ | 次ページ » |