都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

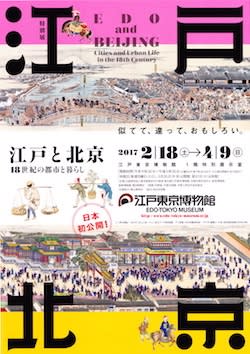

「江戸と北京」 江戸東京博物館

江戸東京博物館

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」

2/18~4/9

江戸東京博物館で開催中の「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」のブロガー内覧会に参加してきました。

18世紀、海を挟んでの江戸と北京は、都市として隆盛を極めていました。

江戸と北京を比較する展覧会です。ともすると同時代としての接点は薄いかもしれませんが、両都市を通すことで、日本と中国の生活と文化の共通点や相違点が浮かび上がっていました。

両都市を描いた画巻が充実しています。全3点です。ハイライトと言っても差し支えありません。それが「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」と「乾隆八旬万寿慶典図巻」、そして「熈代勝覧」でした。

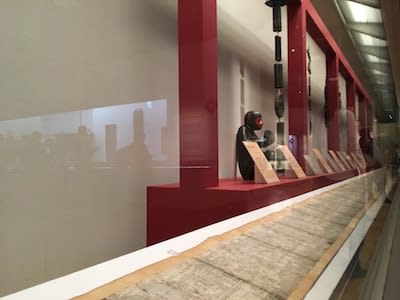

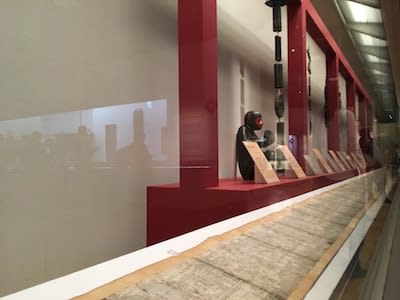

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

制作年代順に追いかけましょう。まずは「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」です。舞台は北京。清朝でも名君とされる康熙帝の時代です。モチーフはパレードでした。すなわち康熙帝の60歳の祝賀行事を描いています。

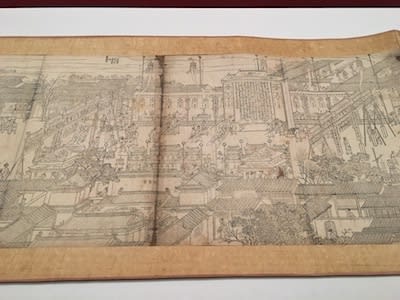

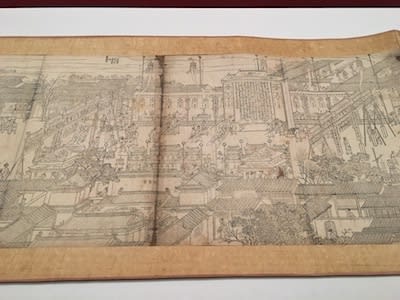

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

行列の出発地点は西郊の離宮です。紫禁城へと向かっています。驚くべきは細密な描写です。たくさん集う人々の姿だけでなく、沿道の建物や装飾のほか、舞台に看板、店先の売り物から洗濯物までが極めて細かに表されています。遠目では判別不能です。限りなく目を凝らさなければ細部が分かりません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

一瞬、「清明上河図」が頭をよぎりました。もちろん時代もまるで異なり、描写も及びませんが、それでも惹きつけるものがあります。ただし惜しむべきは展示台の高さです。率直なところ低い。相当に屈み込まなくては作品に近寄れません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

ただその分、上のスペースが空いていました。そこに画巻に因む様々な資料が展示されています。例えば店の看板です。酢の販売店は瓢箪型。中には「回回」と記されたイスラム教徒用の軽食店の看板もありました。北京は国際都市です。回教徒も少なくなく、清められた羊肉を供する店もあったそうです。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」展示風景

続くのが「乾隆八旬万寿慶典図巻」です。制作は「万寿盛典」から下ること80年。1797年の作品です。今度も祝賀パレードです。康熙帝の孫にあたる乾隆帝の80歳のお祝いです。祖父にならって豪華な式典を敢行しました。

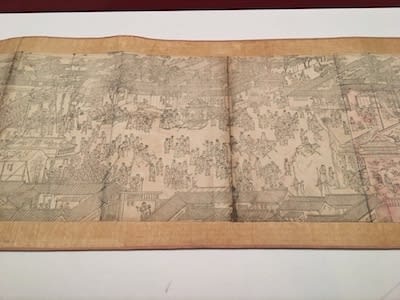

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

先の「万寿盛典」はほぼモノクロームなのに対し、本図巻はカラーです。式典を祝う楼閣の花鳥画も鮮やかでした。鳳凰の姿も見えます。ちなみに楼閣は祝典のためにわざわざ作られたそうです。いずれも極彩色に染まっています。一体どれほどの資金が投じられたのでしょうか。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

北京の故宮博物院の所蔵です。日本で初めての公開でもあります。必ずしも細密な描写とは言えませんが、賑やかな祝典の雰囲気が伝わってきました。

「熈代勝覧」展示風景

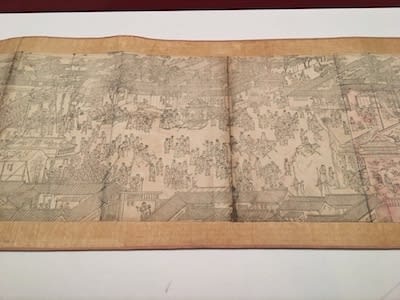

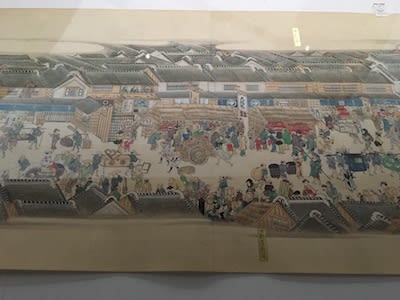

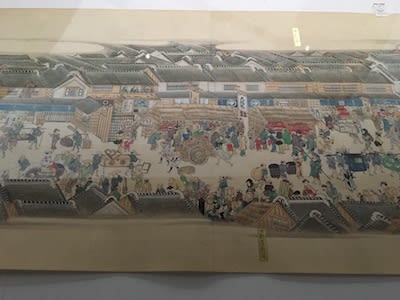

3点目の画巻は日本です。「熈代勝覧」(きだいしょうらん)でした。制作は「乾隆八旬万寿慶典図巻」とほぼ同時代の1805年です。舞台は江戸の日本橋です。通りを東側から俯瞰する構図で描いています。全長は12メートル。登場人物は計1671人です。さすがの目抜き通りです。大勢の人々で賑わっています。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

出発地点は神田の今川橋でした。中国の画巻が祝典を記したのに対し、「熈代勝覧」に表されたのはあくまでも日常の光景です。だからでしょうか。荷物を持って行き交う人が多く目につきました。材木を運んだり、かごを背負う人もいます。身形も様々です。武士から商人、町人と分け隔てがありません。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

店先で品定めしている人から酔っ払いまでを細かに記しています。ひな祭りの時期だそうです。猿回しの姿も見受けられました。ベルリン国立アジア美術館のコレクションです。おおよそ11年ぶりの里帰りとなります。

「熈代勝覧」展示風景

この「熈代勝覧」でも関連の文物があわせて展示されていました。薬箱に駕籠家籠、そして看板です。算盤店はそのまま巨大な算盤が吊り下がっていたそうです。さぞかし目立っていたに違いありません。

構成に一工夫あります。江戸と北京の都市生活をいくつかのテーマに分けているのもポイントです。それが、「住まう」、「商う」、「装う」、「歳時」、「育てる」、「学ぶ」、そして「遊ぶ」でした。

「京劇衣装」 民国 中国・首都博物館

例えば「遊ぶ」です。観劇でした。北京では中国各地の演劇が上演。それが発展して京劇の基礎を築きます。また茶館では講談や漫才などの公演も行われました。さらに中国相撲や雑技も好まれます。面白いのは昆虫の飼育です。なんとコオロギを飼って戦わせたそうです。一体どのように勝ち負けを判定したのでしょうか。

「芝居大繁昌之図」 歌川豊国画 1815〜42(文化12〜天保13)年頃 江戸東京博物館

一方での江戸です。もちろん芝居見物は盛んです。特に相撲が人気でした。さらに見せ物小屋も登場します。いわゆる盛り場へと繰り出しました。もちろん花見も娯楽の一つでしょう。また虫聴きと呼ばれる虫の鳴き声を愛でる趣味もあったそうです。

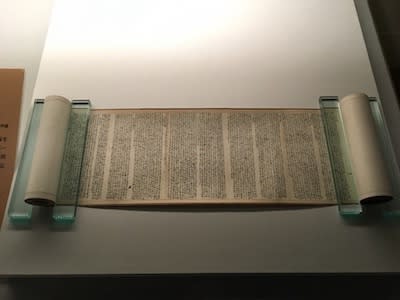

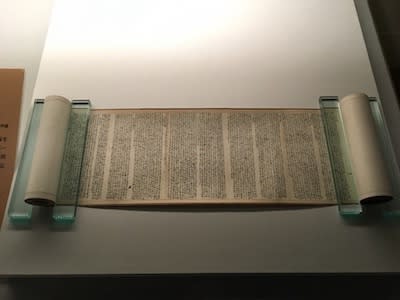

「科挙試験のカンニングペーパー」 清時代 中国・首都博物館

北京の「学ぶ」は主に公的な教育機関が担っていました。一部に私塾が登場。学問は儒教が中心です。また科挙の普及も重要です。よほど試験が苦しかったのでしょうか。当時のカンニングペーパーも見つかっているそうです。虫眼鏡を通さなくては読めないような小さな字がびっしり書かれています。科挙の受験者数は数万から数十万人にも及んだそうです。最終の本試験を突破出来るのは数百人に過ぎませんでした。

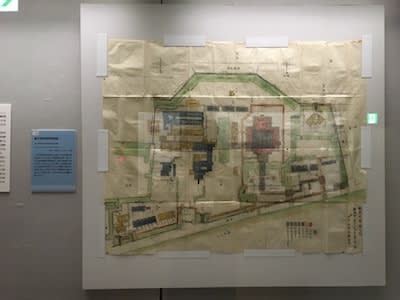

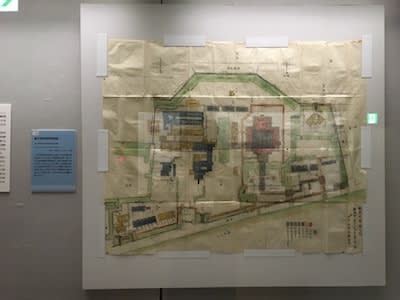

「昌平坂学問所惣絵図」 1789〜1817(寛政〜文化年間)年 江戸東京博物館

江戸でも昌平坂学問所や藩校などの教育が盛んだったそうです。そして市井の寺子屋も重要です。読み書き、そろばんのほか、商売などの実学も学びます。実際の寺子屋で使われたと思われる机なども展示されていました。

「女性婚服」 民国 中国・首都博物館

鮮やかな婚礼服に目を奪われました。清代に着用された衣服です。さらに時に25センチの高さもある満州族のハイヒールも凄まじい。一方で江戸の友禅も魅惑的です。図柄はより繊細。下に水辺が広がり、上部には鶴が舞っています。雅やかではないでしょうか。

ラストは「北京の芸術文化」と題し、北京首都博物館の絵画、ないし工芸のコレクションが一定数まとまって紹介されています。全て日本初公開でした。

「青花御窯廠図磁器板」 清・道光期(1821~1850) 中国・首都博物館

とりわけ目立つのが工芸品です。「青花御窯廠図磁器板」も美しい。景徳鎮です。同窯周辺の街並みや制作工程などを事細かに描いています。

「藍地番蓮紋香炉」 清時代 中国・首都博物館

「藍地番蓮紋香炉」も見事ではないでしょうか。つまみの部分は龍です。一方の脚は獅子の顔でした。淡い青の地の色も目映い。唐草の文様が広がっていました。

「江戸と北京展」会場風景

出展は計185件。北京の首都博物館と江戸東京博物館のコレクションが大半を占めています。派手さはありませんが、思いの外に見応えがありました。

4月9日まで開催されています。

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:2月18日(土)~4月9日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週土曜は19:30まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月20日(月・祝)は開館、翌21日(火)は休館。

料金:一般1400(1120)円、大学・専門学生1120(900)円、小・中・高校生・65歳以上700(560)円。

*( )は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真はブロガー内覧会の際に主催者の許可を得て撮影したものです。

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」

2/18~4/9

江戸東京博物館で開催中の「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」のブロガー内覧会に参加してきました。

18世紀、海を挟んでの江戸と北京は、都市として隆盛を極めていました。

江戸と北京を比較する展覧会です。ともすると同時代としての接点は薄いかもしれませんが、両都市を通すことで、日本と中国の生活と文化の共通点や相違点が浮かび上がっていました。

両都市を描いた画巻が充実しています。全3点です。ハイライトと言っても差し支えありません。それが「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」と「乾隆八旬万寿慶典図巻」、そして「熈代勝覧」でした。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

制作年代順に追いかけましょう。まずは「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」です。舞台は北京。清朝でも名君とされる康熙帝の時代です。モチーフはパレードでした。すなわち康熙帝の60歳の祝賀行事を描いています。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

行列の出発地点は西郊の離宮です。紫禁城へと向かっています。驚くべきは細密な描写です。たくさん集う人々の姿だけでなく、沿道の建物や装飾のほか、舞台に看板、店先の売り物から洗濯物までが極めて細かに表されています。遠目では判別不能です。限りなく目を凝らさなければ細部が分かりません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

一瞬、「清明上河図」が頭をよぎりました。もちろん時代もまるで異なり、描写も及びませんが、それでも惹きつけるものがあります。ただし惜しむべきは展示台の高さです。率直なところ低い。相当に屈み込まなくては作品に近寄れません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

ただその分、上のスペースが空いていました。そこに画巻に因む様々な資料が展示されています。例えば店の看板です。酢の販売店は瓢箪型。中には「回回」と記されたイスラム教徒用の軽食店の看板もありました。北京は国際都市です。回教徒も少なくなく、清められた羊肉を供する店もあったそうです。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」展示風景

続くのが「乾隆八旬万寿慶典図巻」です。制作は「万寿盛典」から下ること80年。1797年の作品です。今度も祝賀パレードです。康熙帝の孫にあたる乾隆帝の80歳のお祝いです。祖父にならって豪華な式典を敢行しました。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

先の「万寿盛典」はほぼモノクロームなのに対し、本図巻はカラーです。式典を祝う楼閣の花鳥画も鮮やかでした。鳳凰の姿も見えます。ちなみに楼閣は祝典のためにわざわざ作られたそうです。いずれも極彩色に染まっています。一体どれほどの資金が投じられたのでしょうか。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

北京の故宮博物院の所蔵です。日本で初めての公開でもあります。必ずしも細密な描写とは言えませんが、賑やかな祝典の雰囲気が伝わってきました。

「熈代勝覧」展示風景

3点目の画巻は日本です。「熈代勝覧」(きだいしょうらん)でした。制作は「乾隆八旬万寿慶典図巻」とほぼ同時代の1805年です。舞台は江戸の日本橋です。通りを東側から俯瞰する構図で描いています。全長は12メートル。登場人物は計1671人です。さすがの目抜き通りです。大勢の人々で賑わっています。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

出発地点は神田の今川橋でした。中国の画巻が祝典を記したのに対し、「熈代勝覧」に表されたのはあくまでも日常の光景です。だからでしょうか。荷物を持って行き交う人が多く目につきました。材木を運んだり、かごを背負う人もいます。身形も様々です。武士から商人、町人と分け隔てがありません。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

店先で品定めしている人から酔っ払いまでを細かに記しています。ひな祭りの時期だそうです。猿回しの姿も見受けられました。ベルリン国立アジア美術館のコレクションです。おおよそ11年ぶりの里帰りとなります。

「熈代勝覧」展示風景

この「熈代勝覧」でも関連の文物があわせて展示されていました。薬箱に駕籠家籠、そして看板です。算盤店はそのまま巨大な算盤が吊り下がっていたそうです。さぞかし目立っていたに違いありません。

構成に一工夫あります。江戸と北京の都市生活をいくつかのテーマに分けているのもポイントです。それが、「住まう」、「商う」、「装う」、「歳時」、「育てる」、「学ぶ」、そして「遊ぶ」でした。

「京劇衣装」 民国 中国・首都博物館

例えば「遊ぶ」です。観劇でした。北京では中国各地の演劇が上演。それが発展して京劇の基礎を築きます。また茶館では講談や漫才などの公演も行われました。さらに中国相撲や雑技も好まれます。面白いのは昆虫の飼育です。なんとコオロギを飼って戦わせたそうです。一体どのように勝ち負けを判定したのでしょうか。

「芝居大繁昌之図」 歌川豊国画 1815〜42(文化12〜天保13)年頃 江戸東京博物館

一方での江戸です。もちろん芝居見物は盛んです。特に相撲が人気でした。さらに見せ物小屋も登場します。いわゆる盛り場へと繰り出しました。もちろん花見も娯楽の一つでしょう。また虫聴きと呼ばれる虫の鳴き声を愛でる趣味もあったそうです。

「科挙試験のカンニングペーパー」 清時代 中国・首都博物館

北京の「学ぶ」は主に公的な教育機関が担っていました。一部に私塾が登場。学問は儒教が中心です。また科挙の普及も重要です。よほど試験が苦しかったのでしょうか。当時のカンニングペーパーも見つかっているそうです。虫眼鏡を通さなくては読めないような小さな字がびっしり書かれています。科挙の受験者数は数万から数十万人にも及んだそうです。最終の本試験を突破出来るのは数百人に過ぎませんでした。

「昌平坂学問所惣絵図」 1789〜1817(寛政〜文化年間)年 江戸東京博物館

江戸でも昌平坂学問所や藩校などの教育が盛んだったそうです。そして市井の寺子屋も重要です。読み書き、そろばんのほか、商売などの実学も学びます。実際の寺子屋で使われたと思われる机なども展示されていました。

「女性婚服」 民国 中国・首都博物館

鮮やかな婚礼服に目を奪われました。清代に着用された衣服です。さらに時に25センチの高さもある満州族のハイヒールも凄まじい。一方で江戸の友禅も魅惑的です。図柄はより繊細。下に水辺が広がり、上部には鶴が舞っています。雅やかではないでしょうか。

ラストは「北京の芸術文化」と題し、北京首都博物館の絵画、ないし工芸のコレクションが一定数まとまって紹介されています。全て日本初公開でした。

「青花御窯廠図磁器板」 清・道光期(1821~1850) 中国・首都博物館

とりわけ目立つのが工芸品です。「青花御窯廠図磁器板」も美しい。景徳鎮です。同窯周辺の街並みや制作工程などを事細かに描いています。

「藍地番蓮紋香炉」 清時代 中国・首都博物館

「藍地番蓮紋香炉」も見事ではないでしょうか。つまみの部分は龍です。一方の脚は獅子の顔でした。淡い青の地の色も目映い。唐草の文様が広がっていました。

「江戸と北京展」会場風景

出展は計185件。北京の首都博物館と江戸東京博物館のコレクションが大半を占めています。派手さはありませんが、思いの外に見応えがありました。

【「#江戸と北京」展の見どころ】雍正帝の礼服をこれほど間近に見られるのは現代の私たちだからこそ。中国で伝統的にもっとも高貴な黄色の生地に、精緻な龍の意匠。300年前の物とは思えない色鮮やかさですが、なんと一度も修復されていません。公開の機会の少なさから、保存状態が大変良好です。 pic.twitter.com/DS1i3OSEXa

— ギボちゃん(江戸東京博物館) (@edohakugibochan) 2017年3月9日

4月9日まで開催されています。

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:2月18日(土)~4月9日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週土曜は19:30まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月20日(月・祝)は開館、翌21日(火)は休館。

料金:一般1400(1120)円、大学・専門学生1120(900)円、小・中・高校生・65歳以上700(560)円。

*( )は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真はブロガー内覧会の際に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )