都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

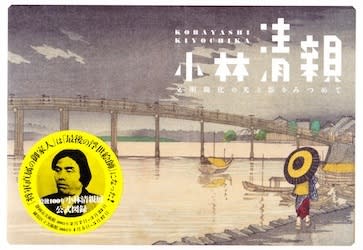

「小林清親展」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」

4/5-5/17

練馬区立美術館で開催中の「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」を見てきました。

幕末に生まれ、維新後、東京の風景などを主に木版画で表した画家、小林清親(1847~1915)。時に「最後の浮世絵師」とも称されますが、近年、肉筆画が発見されるなど「評価もかわりつつ」(チラシより)あるそうです。

今年没後100年です。それを期しての一大回顧展。出展は資料を含め300点ほどです。ただし会期中に作品がかなり入れ替わります。

「高輪牛町朧月景」 大判錦絵 明治12年 個人蔵(練馬区立美術館寄託)

清親、元々は武士です。父は隅田川沿いの幕府米蔵の頭役、自身も御家人であった清親は、14代将軍家茂とともに上洛。鳥羽伏見の戦いにも参加しては敗れ、江戸での無血開城を迎えます。さらに徳川家に従って静岡に居を構えたこともあったそうです。

江戸から名を変えた東京へ戻ってきたのは明治7年のこと。僅か2年後には今も知られる「光線画」の木版画家としてデビュー。巷に名が知られるようになります。

実のところ帰京後、河鍋暁斎に学び、柴田是真と交流していたとも言われていますが、本格的に画家の勉強を何時、何処でしていたのかについてはよく分かっていないそうです。

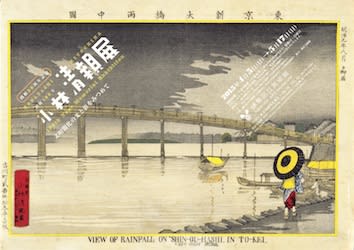

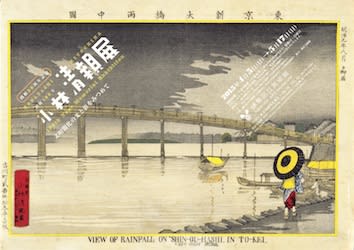

展示も明治9年から始まります。チラシ表紙を飾るのが同年作の「東京新大橋雨中図」です。人気を博した「東京名所図」シリーズのうちの1つ、新大橋、つまり隅田川でしょう。川岸で下駄を履いて歩く女性の後ろ姿、和傘をさしています。

そして画面の大半を示すのが水面です。ほのかにさざ波が立っています。空の右側が少し明るくなっていました。これから晴れるのかもしれません。まるで水彩画を見るかのように美しい。かくも早く画風が完成していたのでしょうか。清親画の魅力を味わうことが出来ます。

洋風建築も近代化の一つの象徴かもしれません。和洋折衷、第一国立銀行の楼閣を描いたのが「海運橋」です。大雪です。一面に雪がかなり積もっています。手前の橋も明治8年に架けなおされたもの。石造りのアーチ橋だそうです。画面の手前にはやはり後ろ姿の女性が立っていますが、傘には「岸田」と記されています。何でもかの画家、岸田劉生の父が営んでいた目薬屋を指すと言われているそうです。

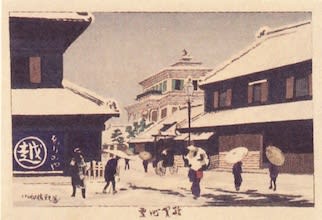

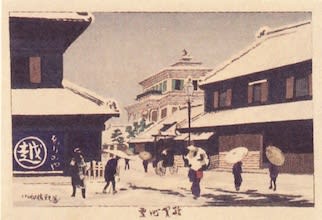

「駿河町雪」 大判錦絵 明治12年頃 横浜美術館

同じく雪景では「駿河町雪」も美しいのではないでしょうか。手前の「越」の暖簾のかかる建物は文字通り三越です。奥の洋風建築は銀行。ガス灯でしょうか。道端には明かりを灯す塔が立っています。

光を描く清親、その真骨頂とも言えるのが「川口鍋釜製造図」かもしれません。鋳物で有名な川口の町工場に取材した一枚です。溶鉱炉からは強い炎が立ち上がります。人々に反射しては白い光を放っていました。

光が一番際立つ夜景もお手の物です。「大川岸一之橋遠景」も充実した一枚、満月の夜、川岸を走り抜ける人力車の様子を描いています。人の姿はシルエット状です。川面には月明かり、黄色の強い光が広がっています。

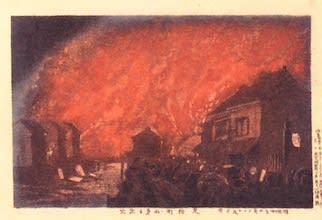

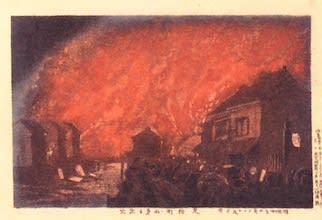

「明治十四年二月十一日夜大火 久松町二而見る出火」 大判錦絵 明治14年頃 山口県立萩美術館・浦上記念館

火事を描いた作品も目を引きました。清親は明治14年に神田で起きた火災の版画を4点残していますが、よほど火事の有様を正確に残したかったのでしょう。何と火事の時に家を飛び出してはスケッチを続けたそうです。家々を焼き付くそうとする激しい炎が生々しく描かれています。

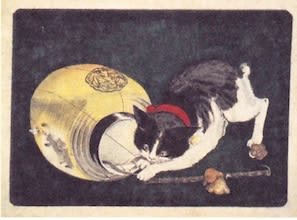

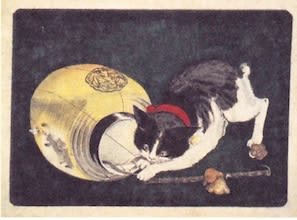

「猫と提灯」 大々判錦絵 明治10年 千葉市美術館

なおこうした清親の光線画ですが、会場では例えば街、夜、水、空、そして火事や動植物などといったテーマ別に分類されています。うち動植物の「猫と提灯」は大変なる力作です。内国勧業博にも出展された一枚ですが、会場では本画とともに版木、また何点かの順序擦りの様子も紹介されています。清親画の成立過程を知る上で重要な展示といえそうです。

さてここまでは私も度々親しみをもって見て来た光線画ですが、さすがに回顧展。それだけの内容に留まりません。

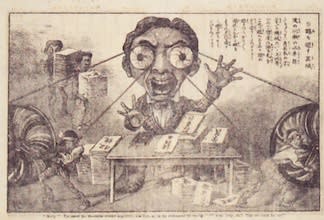

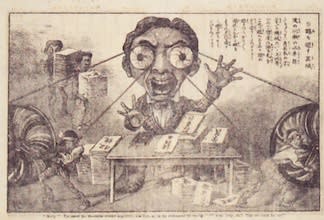

「眼を廻す器械 団団珍聞 508号」 明治18年 京都国際マンガミュージアム

風刺画家、戦争画家としての清親です。と言うのも彼は光線画とあわせて、「清親ぽんち」と呼ばれる滑稽画を制作。さらに明治15年には時局風刺雑誌の「団々珍聞」にビゴーらと並んで風刺画を発表しています。

日露戦争下では戦局を錦絵にして出版しました。そしてここにも光線画家としての力量を見ることが出来ます。「朝鮮豊島海戦之図」における劇的な明暗表現は清親なくしてはなし得ません。

「獅子図」 二曲一隻屏風 明治17年 千葉市美術館

さらに肉筆画です。実は清親、何も晩年になってからではなく、制作当初から肉筆画を得意としていました。うち見事なのは「獅子図」です。茫洋たる草地でさも黄昏れるとうに佇む2頭のライオン。これが大変に写実的です。たてがみまでが緻密に表されています。

なお良く指摘されるように、この時代、日本ではライオンを見ることはほぼ出来ませんでした。よって清親も何かしらの図版を参照して描いたのでしょう。にも関わらず臨場感があります。年記から日本の画家で一番早くライオンを描いた作品だと考えられているそうです。

「那須与一 扇の的 平景清 錣引き」にも驚かされました。6曲1双の大画面、銀地です。右左に平家物語から屋島の戦いの場面を描いています。弓を引く那須与一。目標の扇を勇ましく打ち抜いています。乗る馬の毛から与一の甲冑の筆致や彩色も丁寧でかつ鮮やかです。銀箔の上に緑、あるいは青い顔料を落とし込んでいるのでしょうか。水の渦も力強く表現されていました。

なおこの屏風絵、近年発見された新出の作品だそうです。ほかにも一転してゆるキャラの如くに平明でかつおおらかな筆致で描いた軸画も面白いもの。サインを見なければ清親とは全然分かりません。

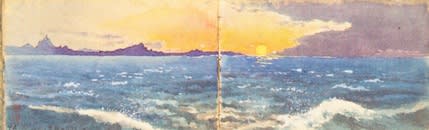

「写生帖」 水彩 明治41-42年 渡邉木版美術画舗

私自身、清親の作品はある程度見知っていたつもりでしたが、今回ほどのスケールでかつ、画業を追ったことは初めてでした。馴染みある光線画に改めて感じ入り、屏風絵なり軸画で意外な表情を見せる清親に驚きを覚えます。風刺やジャーナリスト的な活動を行っていたことも知りませんでした。発見は少なくありません。

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」

カタログが一般書籍として青幻舎より発売中です。ハンディ版で見やすい上に、図版、論考とも充実。永久保存版になりそうです。

現在、太田記念美術館で開催中の「広重と清親ー清親没後100年記念」展との連携企画があります。

「広重と清親ー清親没後100年記念」@太田記念美術館 4月1日(水)~5月28日(木)

練馬の半券を提示すると観覧料が100円引き(1回限り)になるそうです。ちなみに中村橋(練馬区美)から明治神宮前(太田記念美)までは、西武線から乗り入れる副都心線で一本。乗り換えなしで行くことが出来ます。あわせ見るのも楽しいかもしれません。

5月17日まで開催されています。おすすめします。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」 練馬区立美術館

会期:4月5日(日)~5月17日(日)

休館:月曜日。*但し5月4日(月・祝)は開館、5月7日(木)は休館)。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人500(300)円、大・高校生・65~74歳300(200)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」

4/5-5/17

練馬区立美術館で開催中の「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」を見てきました。

幕末に生まれ、維新後、東京の風景などを主に木版画で表した画家、小林清親(1847~1915)。時に「最後の浮世絵師」とも称されますが、近年、肉筆画が発見されるなど「評価もかわりつつ」(チラシより)あるそうです。

今年没後100年です。それを期しての一大回顧展。出展は資料を含め300点ほどです。ただし会期中に作品がかなり入れ替わります。

「高輪牛町朧月景」 大判錦絵 明治12年 個人蔵(練馬区立美術館寄託)

清親、元々は武士です。父は隅田川沿いの幕府米蔵の頭役、自身も御家人であった清親は、14代将軍家茂とともに上洛。鳥羽伏見の戦いにも参加しては敗れ、江戸での無血開城を迎えます。さらに徳川家に従って静岡に居を構えたこともあったそうです。

江戸から名を変えた東京へ戻ってきたのは明治7年のこと。僅か2年後には今も知られる「光線画」の木版画家としてデビュー。巷に名が知られるようになります。

実のところ帰京後、河鍋暁斎に学び、柴田是真と交流していたとも言われていますが、本格的に画家の勉強を何時、何処でしていたのかについてはよく分かっていないそうです。

展示も明治9年から始まります。チラシ表紙を飾るのが同年作の「東京新大橋雨中図」です。人気を博した「東京名所図」シリーズのうちの1つ、新大橋、つまり隅田川でしょう。川岸で下駄を履いて歩く女性の後ろ姿、和傘をさしています。

そして画面の大半を示すのが水面です。ほのかにさざ波が立っています。空の右側が少し明るくなっていました。これから晴れるのかもしれません。まるで水彩画を見るかのように美しい。かくも早く画風が完成していたのでしょうか。清親画の魅力を味わうことが出来ます。

洋風建築も近代化の一つの象徴かもしれません。和洋折衷、第一国立銀行の楼閣を描いたのが「海運橋」です。大雪です。一面に雪がかなり積もっています。手前の橋も明治8年に架けなおされたもの。石造りのアーチ橋だそうです。画面の手前にはやはり後ろ姿の女性が立っていますが、傘には「岸田」と記されています。何でもかの画家、岸田劉生の父が営んでいた目薬屋を指すと言われているそうです。

「駿河町雪」 大判錦絵 明治12年頃 横浜美術館

同じく雪景では「駿河町雪」も美しいのではないでしょうか。手前の「越」の暖簾のかかる建物は文字通り三越です。奥の洋風建築は銀行。ガス灯でしょうか。道端には明かりを灯す塔が立っています。

光を描く清親、その真骨頂とも言えるのが「川口鍋釜製造図」かもしれません。鋳物で有名な川口の町工場に取材した一枚です。溶鉱炉からは強い炎が立ち上がります。人々に反射しては白い光を放っていました。

光が一番際立つ夜景もお手の物です。「大川岸一之橋遠景」も充実した一枚、満月の夜、川岸を走り抜ける人力車の様子を描いています。人の姿はシルエット状です。川面には月明かり、黄色の強い光が広がっています。

「明治十四年二月十一日夜大火 久松町二而見る出火」 大判錦絵 明治14年頃 山口県立萩美術館・浦上記念館

火事を描いた作品も目を引きました。清親は明治14年に神田で起きた火災の版画を4点残していますが、よほど火事の有様を正確に残したかったのでしょう。何と火事の時に家を飛び出してはスケッチを続けたそうです。家々を焼き付くそうとする激しい炎が生々しく描かれています。

「猫と提灯」 大々判錦絵 明治10年 千葉市美術館

なおこうした清親の光線画ですが、会場では例えば街、夜、水、空、そして火事や動植物などといったテーマ別に分類されています。うち動植物の「猫と提灯」は大変なる力作です。内国勧業博にも出展された一枚ですが、会場では本画とともに版木、また何点かの順序擦りの様子も紹介されています。清親画の成立過程を知る上で重要な展示といえそうです。

さてここまでは私も度々親しみをもって見て来た光線画ですが、さすがに回顧展。それだけの内容に留まりません。

「眼を廻す器械 団団珍聞 508号」 明治18年 京都国際マンガミュージアム

風刺画家、戦争画家としての清親です。と言うのも彼は光線画とあわせて、「清親ぽんち」と呼ばれる滑稽画を制作。さらに明治15年には時局風刺雑誌の「団々珍聞」にビゴーらと並んで風刺画を発表しています。

日露戦争下では戦局を錦絵にして出版しました。そしてここにも光線画家としての力量を見ることが出来ます。「朝鮮豊島海戦之図」における劇的な明暗表現は清親なくしてはなし得ません。

「獅子図」 二曲一隻屏風 明治17年 千葉市美術館

さらに肉筆画です。実は清親、何も晩年になってからではなく、制作当初から肉筆画を得意としていました。うち見事なのは「獅子図」です。茫洋たる草地でさも黄昏れるとうに佇む2頭のライオン。これが大変に写実的です。たてがみまでが緻密に表されています。

なお良く指摘されるように、この時代、日本ではライオンを見ることはほぼ出来ませんでした。よって清親も何かしらの図版を参照して描いたのでしょう。にも関わらず臨場感があります。年記から日本の画家で一番早くライオンを描いた作品だと考えられているそうです。

「那須与一 扇の的 平景清 錣引き」にも驚かされました。6曲1双の大画面、銀地です。右左に平家物語から屋島の戦いの場面を描いています。弓を引く那須与一。目標の扇を勇ましく打ち抜いています。乗る馬の毛から与一の甲冑の筆致や彩色も丁寧でかつ鮮やかです。銀箔の上に緑、あるいは青い顔料を落とし込んでいるのでしょうか。水の渦も力強く表現されていました。

なおこの屏風絵、近年発見された新出の作品だそうです。ほかにも一転してゆるキャラの如くに平明でかつおおらかな筆致で描いた軸画も面白いもの。サインを見なければ清親とは全然分かりません。

「写生帖」 水彩 明治41-42年 渡邉木版美術画舗

私自身、清親の作品はある程度見知っていたつもりでしたが、今回ほどのスケールでかつ、画業を追ったことは初めてでした。馴染みある光線画に改めて感じ入り、屏風絵なり軸画で意外な表情を見せる清親に驚きを覚えます。風刺やジャーナリスト的な活動を行っていたことも知りませんでした。発見は少なくありません。

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」カタログが一般書籍として青幻舎より発売中です。ハンディ版で見やすい上に、図版、論考とも充実。永久保存版になりそうです。

現在、太田記念美術館で開催中の「広重と清親ー清親没後100年記念」展との連携企画があります。

「広重と清親ー清親没後100年記念」@太田記念美術館 4月1日(水)~5月28日(木)

練馬の半券を提示すると観覧料が100円引き(1回限り)になるそうです。ちなみに中村橋(練馬区美)から明治神宮前(太田記念美)までは、西武線から乗り入れる副都心線で一本。乗り換えなしで行くことが出来ます。あわせ見るのも楽しいかもしれません。

5月17日まで開催されています。おすすめします。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」 練馬区立美術館

会期:4月5日(日)~5月17日(日)

休館:月曜日。*但し5月4日(月・祝)は開館、5月7日(木)は休館)。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人500(300)円、大・高校生・65~74歳300(200)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )